भवन ध्वानिकी (Acoustics of Buildings) ध्वनि विज्ञान की एक नवीन महत्वपूर्ण शाखा है। भवननिर्माण इंजीनियरिंग में इस शाखा का अध्ययन अति आवश्यक है। प्राचीन काल के विशाल गुंबजों में शब्द के उच्चारण के बाद कुछ काल तक प्रतिध्वनि गूँजती रहती है, जैसा भुवनेश्वर मंदिर, ताजमहल तथा पटने के गोलघर में होता है। प्राचीन समय में यूनान एवं रोम के नाटक खेलनेवालों ने ऐसे संगीतभवनों या सभाभवनों की आवश्यकता अनुभव की जो प्रतिध्वनि एवं अस्पष्ट आवाज से मुक्त हों, ताकि उच्चरित शब्द प्रत्येक श्रोता के पास स्पष्ट रूप में पहुँच सके। सर्वप्रथम डी. बी. रीड (D.B.Reid) ने सभाभवन की इस कमी पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि एक विशाल कक्ष में ध्वनि के अस्पष्ट सुनाई देने का कारण ध्वनि के अनुरगण (reverberation) द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध है।

यूरोप और अमरीका में राजनीतिक विचारों के बढ़ते हुए प्रचार के कारण एवं बोलते चलचित्रों के आविष्कार के कारण जनसमुदाय के एकत्रित होने के लिए प्रतिध्वनिरहित विशाल कक्षों की आवश्यकता अनुभव की गई। १८९५ ई. में प्राफेसर डब्ल्यू. सी. सैबिन (W.C. Sabin) ने एक श्रेष्ठ, प्रतिध्वनिरहित सभाभवन के लिए गणित की सहायता से एक सूत्र निकाला, जिसे सैबिन का सूत्र कहते हैं। यह भवननिर्माण में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

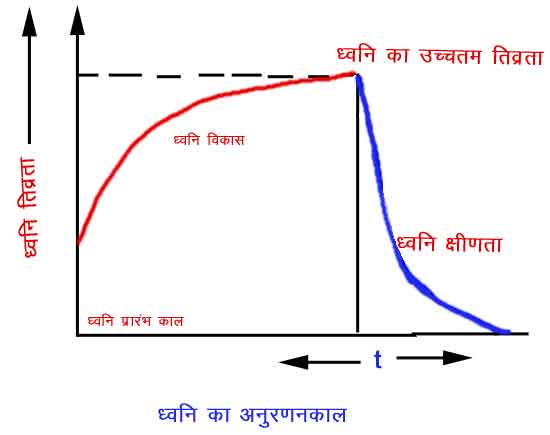

अनुरणन काल (Reverberation time) ¾ जब एक वक्ता खुले मैदान में भाषण करता है तब ध्वनि की तरंगें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। श्रोता वक्ता की सीधी तरंगों में आती हुई प्रतिध्वनि रहित स्पष्ट आवाज को सुनता है। किंतु यदि यही भाषण एक बंद विशाल कक्ष की छत, फर्श, दीवार एवं अन्य विभिन्न वस्तुओं से परावर्तित हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि कक्ष के ये भाग कठोर प्लास्टर के बने होने के कारण ध्वनि के लिए अच्छे परावर्तक का कार्य करते हैं। परावर्तन में ध्वनि का कुछ भाग अवशोषित होता है। इसलिए प्रत्येक परावर्तन के पश्चात् ध्वनि की तीव्रता घटती जाती है और कुछ काल पश्चात्, लगभग ३०० परावर्तन के उपरांत, कक्ष विभिन्न तीव्रता की ध्वनि के मिश्रण से भर जाता है, जिसे प्राय: विसरित ध्वनि (difused sound) कहते हैं। ऐसी अवस्था में श्रोता को सीधी तरंगों द्वारा लाई गई ध्वनि के अतिरिक्त बारबार परावर्तन के कारण क्रमश: क्षीण होती हुई अस्पष्ट ध्वनि भी सुनाई देगी। इस प्रकार कई बार परिवर्तित होने से ध्वनि का श्रवणकाल बढ़ जाता है और इसी कारण से ध्वनि साफ साफ नहीं सुनाई देती है। परावर्तन होने से ध्वनि का श्रवणकाल बढ़ जाता है और इसी कारण से ध्वनि साफ साफ नहीं सुनाई देती है। परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि के इस प्रभाव को ध्वनि का अनुरणन कहते हैं। यह हमारा नित्यप्रति का अनुभव है कि ध्वनि उत्पादक यंत्र के बंद कर देने पर ध्वनि तत्क्षण नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि वह कक्ष में कुछ काल तक गूँजा करती है, जिसकी तीव्रता शनै: शनै: घटती है। इसलिए ध्वनि उत्पादक यंत्र को बंद करने के बाद ध्वनि का जो आभास होता है, उसे हम ध्वनि का अनुकरण कहते हैं। जितने समय तक यह आभास प्रतीत होता है, उसको ध्वनि का अनुकरण काल कहते हैं। चित्र में यह t से प्रदर्शित किया गया है। इसकी गणना उस समय से की जाती है जब से प्रारंभिक ध्वनि उत्पन्न हुई हो। निरंतर बोलते ध्वनिउत्पादक में इस काल की गणना उस समय से की जाती है जब ध्वनिउत्पादक आवाज करना बंद कर दे। कभी कभी ध्वनि के अनुकरणकाल की परिभाषा निम्नलिखित रूप में भी दी जाती है :

''कक्ष का अनुरणनकाल वह समय है जिसमें ध्वनिउत्पादक द्वारा ध्वनि का उत्पादन करने के बाद ध्वनि अपनी प्रारंभिक तीव्रता की १०-६ हो जाती है।'' यदि प्रारंभिक तीव्रता I0 हो तो t समय बाद इसकी तीव्रता निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है:

![]() ---------------

(१)

---------------

(१)

यहाँ t ध्वनि का अनुकरण काल है।

अस्तु, एक अच्छे ध्वनिनियंत्रित कक्ष में ध्वनि का अनुरणन काल कम होना चाहिए। किंतु यह इतना कम भी न होना चाहिए कि ध्वनि बिल्कुल ही अस्पष्ट सुनाई पड़े। ध्वनि के गूँजते रहने का समुचित ज्ञान प्राप्त करना ही एक श्रेष्ठ कक्ष बनाने का रहस्य है। १०,००० घन आयतन के अच्छे ध्वनि नियंत्रित कक्ष का अनुरणनकाल १.०३ सेकंड होता है, जिसमें प्रत्येक शब्द उच्चारण को इष्टतम अनुरणनकाल (optimum reverberation time) कहते हैं। इसका सूत्र निम्नलिखित है :

![]() श्-----------

(२)

श्-----------

(२)

यहाँ T समय और V कक्ष का आयतन है

प्रोफेसर सैबिन ने ध्वनि के अनुरणनकाल के लिए निम्नलिखित सूत्र निकाला था :

![]() श्---------

(३)

श्---------

(३)

जहाँ T = ध्वनि का अनुरणकाल, K = एक स्थिरांक = .०५, a = ध्वनि का अवशोषण गुणांक, S = ध्वनि को अवशोषित करनेवाले कक्ष का क्षेत्रफल तथा V = कमरे का आयतन।

यदि कमरे का आयतन और ध्वनि का पूरा अवशोषण (Sa) ज्ञात है, तो समय T की गणना की जा सकती है। ध्वनि के अवशोषण को घटा बढ़ाकर अनुरणनकाल को नियंत्रित किया जा सकता है। उपर्युक्त सूत्र ऐसे कक्ष के लिए उपयुक्त है जिसमें कई परावर्तन के पश्चात. ध्वनि श्रोता को स्पष्ट सुनाई देती है, किंतु ध्वनि के प्रसारण जैसे कार्य में लाए जानेवाले कक्षों का (जिनका अवशोषण अधिक होता है) अनुरणनकाल अगर ऊपर के सूत्र से निकाला जाय, तो कक्ष के वास्तविक अनुरणनकाल की मात्रा से अधिक आएगा। १९२९ ई. में ईरिंग ने गूँजहीन कक्ष (dead rooms) के लिए निम्नलिखित सूत्र निकाला:

श्-----------

(४)

श्-----------

(४)

सूत्र से निकाले गए T के मान की तुलना विशेष प्रकार के कक्ष के T से की जाती है। यदि दो कालों में कोई अंतर है, तो ध्वनि के अवशोषण (Sa) तदनुरूप बदलते हैं। इसके लिए ध्वनि के अवशोषण गुणांक का ज्ञान आवश्यक है।

ध्वनि के अवशोषण गुणांक की गणना ¾ सैबिन ने विभिन्न पदार्थो के अवशोषण गुणांक की गणना के लिए ५१२ साइकिल प्रति सेकंड आवृत्तिवाले आर्गन पाइप का उपयोग किया था। गद्दे, अथवा ध्वनि को अवशोषित करनेवाली दूसरी वस्तुओं की उपस्थिति में कमरे का अनुरणनकाल मालूम कर वस्तुओं की उपस्थिति में कमरे का अनुरणनकाल मालूम कर वस्तुओं को कमरे के बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार खिड़की के खुले भाग को इतना घटाया बढ़ाया कि अनुरणन पहले के बराबर हो गया। इस विधि से गद्दे का वह क्षेत्र, जो ध्वनि के अवशोषण के अनुसार खुली खिड़की पर गिरनेवाली ध्वनि का पूर्ण भाग उससे निकल जाता है। इस प्रकार खिड़की पर गिरनेवाली ध्वनि का पूर्ण भाग उससे निकल जाता है। इस प्रकार खिड़की ध्वनि के पूर्ण अवशोषण का कार्य करती है। गद्दा, अथवा अन्य कोई वस्तु, ध्वनि को पूर्ण अवशोषित नहीं कर सकती। इसलिए खिड़की का क्षेत्रफल उसी ध्वनि को अवशोषित करनेवाले गद्दे के क्षेत्रफल का कोई अंश होता है, जिसे ध्वनि का अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसकी गणना निम्न-सूत्र से की जा सकती है :

यहा t1 तथा t2 क्रमश: कमरे में वस्तुओं की अनुपस्थिति एवं उपस्थिति में ध्वनि के अनुरणनकाल हैं।

सैबिन के सूत्र से स्पष्ट है कि ध्वनि का अनुरणनकाल कक्ष में ध्वनि के अवशोषण की पर्याप्त मात्रा बढ़कर आवश्यकतानुसार कम किया जा सकता है। इसकी निम्नलिखित विधियाँ हैं :

(१) कक्ष में खुली खिड़कियों के प्रबंध से; (२) दीवारों को रँगने से; (३) भारी परतदार परदों के उपयोग से; (४) एक अच्छे श्रोता जनसमुदाय की उपस्थिति से; (५) गोलाकार दीवारों के निराकरण से (इससे ध्वनि कक्ष में किसी एक बिंदु पर केंद्रित न होगी); (६) दीवारों और छत आदि को ध्वनि का अवशोषण करनेवाले पदार्थो से मढ़कर समय पर्याप्त भाग कम किया जाता है। ध्वनि के अच्छे शोषकों में सेलोटेक्स (celotex), कार्डबोर्ड,श् ऐस्बेस्टस आदि पदार्थ हैं तथा गद्दीदार कुर्सियाँ अच्छे ध्वनि अवशोषक का कार्य करती हैं।

सैबिन ने विभिन्न पदार्थो के लिए अवशोषण गुणांक के मान निकाले, जो निम्नलिखित सारणी में दिए हैं :

|

नाम |

अवशोषण गुणनांक |

|

खुली खिड़की |

१.०० |

|

कांच की खिड़की |

०.०२५ |

|

ईटं की दीवार |

०.०३ |

|

गद्देदार कुर्सी |

०.०३ |

|

सेलोटेक्स |

०.३६ |

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त अवशोषण गुणांक पदार्थ की मोटाई, उसके उपयोग की विधि तथा आपतित (incident) ध्वनि की आवृत्ति (frequency) पर आधारित है। ऊनी नमदे में ध्वनि का अवशोषण गुणांक आपतित ध्वनि की आवृत्ति के साथ कैसे बदलता है, यह नीचे की तालिका में दिखाया गया है :

|

आवृत्ति |

अवशोषण गुणांक |

|

१२८ |

१.०० |

|

२५६ |

०.२५ |

|

५१२ |

०.४० |

|

२०२८ |

०.३३ |

|

४०९६ |

०.३५ |

ध्वनि के प्रसारणकक्ष का निर्माण (Design of Broadcasting Studio) ¾ भवननिर्माण कला में अनुरणनकाल विशेष महत्व रखता है। व्याख्यान के लिए निर्मित कक्ष पूर्णत: गूँजरहित होने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पूरी पूरी ध्वनि अवशोषित हो जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कक्ष की दीवारें और छत आदि को सेलोटेक्स जैसी सूक्ष्म छिद्रवाली वस्तुओं से मढ़ते हैं। आजकल दफ्ती, कार्डबोर्ड अथवा ऐस्बेस्टॉस को लगभग २ मिमी. व्यास के छिद्र करके उपयोग में लाया जाता है। संगीत कक्ष को इस प्रकार आयोजित किया जाता है कि ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने के अनुरणनकाल घटे। एक ही भवन में विभिन्न कक्ष एक दूसरे से रोधित (insulated) रहते हैं, ताकि एक ध्वनि दूसरे की ध्वनि से मिलकर विघ्न उत्पन्न न करे।

आजकल प्राय: व्याख्यान आदि के अवसरों पर लाउडस्पीकर का उपयोग होता है। अगर एक से अधिक लाउडस्पीकरों का उपयोग करना है, तो उन्हें एक दूसरे से इतनी दूर रखना चाहिए कि एक ही स्थान पर कई लाउडस्पीकरों की ध्वनि सुनाई न पड़े। लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन में भी पारस्परिक क्रिया (interaction) न होनी चाहिए।

सभाभवन का निर्माण (Design of Auditorium) ¾ आधुनिक समय में सभाभवन के निर्माण के पहले ही उसके ध्वानिक गुणधर्म (accustic propertics) का अध्ययन कर लिया जाता है। इसके लिए जिस भवन का निर्माण करना है उसके एक छोटे से मॉडल का अनुदैर्ध्य खंड (longitudinal section) तरंग कुंड (ripple-tank) में रखा जाता है। कुंड में पानी भरा होता है। एक डिपर (dipper) को पानी की सतह पर ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह जो लहरे पैदा होती है, वे लकड़ी के मॉडल (model) में उसकी आंतरिक दीवारों से परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तन का अध्ययन करने के लिए तरंग कुंड की तलहटी के नीचे रखे आर्क लैंप का प्रकाश पानी की सतह से ४५० पर झुके हुए एक कांच के प्लेट से परावर्तित होकर एक पर्दे पर पड़े। इस पर्दे पर पानी की सतह पर चलनेवाली लहरों की छाया पड़ती है, जिनका तात्क्षणिक चित्र लेकर कक्ष के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। इंग्लैंड की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में बिजली की सहायता से ऐसे मॉडल का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पर अनुरणनकाल, अवशोषण गुणांक आदि पर तेजी से शोधकार्य चल रहा है।

ध्वनि का केंद्रीकरण (Focussing of Sound) ¾ कक्ष की विशाल गोलाकार छत या दीवारें अनैच्छिक रूप से ध्वनि को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करती हैं। इस स्थान पर बैठे हुए श्रोता के कान में सीधी एवं परावर्तित ध्वनि भिन्न कला (different phase) विक्षोभ ( disturbance) उत्पन्न करेंगी।

प्रतिध्वनि (Echo) ¾ कक्ष में प्रतिध्वनि की तीव्रता इतनी ही होनी चाहिए कि शब्दों के समान प्रवाह में विघ्न उपस्थित न हो।

कोलाहल (Extraneous sound) ¾ विगत कुछ वर्षो से विश्व के प्रत्येक भाग में औद्योगिक यंत्रों, यातायात साधनों आदि से अनैच्छिक ध्वनि की मात्रा बढ़ गई है। इसलिए सभाकक्ष में इस प्रकार की आवाज को कम करना अति आवश्यक हो गया है। कोलाहल को मापने के लिए इंग्लैंड की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक, डेविस (Davis), का प्रयत्न सराहनीय है। अनैच्छिक कोलाहल दो प्रकार से कक्ष में आता है : (१) हवा के द्वारा, इसे वायुचालित कहते हैं, तथा (२) कक्ष की दीवार, छत आदि से होकर चलता है, इसे कक्ष के ढाँचे द्वारा चालित कोलाहल कहते हैं। पहले प्रकार को दुहरे या तिहरे दरवाजों और खिड़कियों के उपयोग से, और दूसरे को दीवारों में अवशोषक पदार्थ, जैसे ऐस्बेस्टस के उपयोग से, कम करते हैं। (शिवांकर कुँवर)