ब्रेक (रोधक) यंत्रविद्या में प्राकृतिक शक्तियों को नियोजित कर, इच्छित प्रकार की गति और त्वरण प्राप्त कर, उससे उपयोगी काम लेने से भी अधिक महत्व का काम इच्छित समय पर उचित प्रकार से उनकी गति और त्वरण का अवरोध करना है। गति और त्वरण का अवरोध करने के लिए मुख्य यंत्र के साथ जो उपयंत्र लगाया जाता है, उसे ही ब्रेक कहते हैं। सही काम करने की दृष्टि से, और राजकीय नियमों के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से भी, प्रत्येक चलनेवाले यंत्र के साथ ब्रेक का होना आवश्यक है। अवरोधक यंत्र को क्रियाशील करने के लिए भी कई प्रकार की यांत्रिक और प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है और इन उपयंत्रों में अनेक प्रकार की यांत्रिक प्रयुक्तियाँ भी काम में लाई जाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ब्रेकों का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन कोटियों में किया जाता है :

(१) पट्टा ब्रेक ¾ इसमें एक लचीला पट्टा ब्रेक ढोल पर लपेट कर कसने से घर्षण के कारण गत्यवरोध होता है।

(२) गुटका ब्रेक ¾ इसमें वृत्त खंडाकार गुटके लीवरों के सहारे से लटकाकर, पहिए या ढोल की परिधि के संपर्क में लाए जाते हैं।

(३) अक्षीय ब्रेक ¾ जो ब्रेक पहिए अथवा छोल पर लगाने के बदले मुख्य धुरे अथवा उसके समांतर रहनेवाले अंगों पर लगाए जाते हैं, उन्हें अक्षीय ब्रेक (Axial brake) कहते हैं। इन्हीं के अन्य नाम भारीय (load) ब्रेक, सुरक्षा (safety), स्वचल (automatic) और यांत्रिक (mechanical) ब्रेक भी हैं। इनकी रचना इस प्रकार की होती है जिससे गत्यवरोधक बल धुरे पर पड़नेवाले बलआघूर्ण (torque) के अनुपात से होता है, जैसा बिजली और हाथ से चलाए जानेवाले क्रेनों में। जब बिजली की चालक शक्ति, अथवा हाथ का बल, अकस्मात् निर्बल पड़ जाय, तो इस प्रकार के ब्रेक के द्वारा लटकता हुआ बोझा वहीं का वहीं रुक जाता है। इसी कारण इस ब्रेक को स्वचल कहते हैं, लेकिन यह उस प्रकार का स्वचल ब्रेक नहीं है जैसा रेलगाड़ियों में स्वत: ही लग जाता है।

लगभग सभी प्रकार के ब्रेकों में गत्यवरोध का कारण ढोल, पहिए, अथवा धुरे आदि, के साथ होनेवाला घर्षण ही है, लेकिन सिलिंडर और पिस्टन की शक्ति से चलनेवाले इंजन और यंत्रों में यदि पिस्टन की दूसरी तरफ भी कार्यकारी माध्यम (working medium), यथा वाष्प, या संपीडित हवा, या गैस, पहुँचा दिया जाए, तब भी उस यंत्र की गति का अवरोधन हो जाता है। ऐसा ब्रेक घर्षणहीन ब्रेक कहलाता है। गत्यात्मक (Dynamic) ब्रेकों की गिनती भी इसी कोटि में होती है, उदाहरणत: यंत्र को गति देनेवाले बिजली के मोटर को कुछ क्षणों के लिए यदि डायनमो में परिवर्तित कर दिया जाए, तो चालित यंत्र की गति का अवरोध हो जाता है।

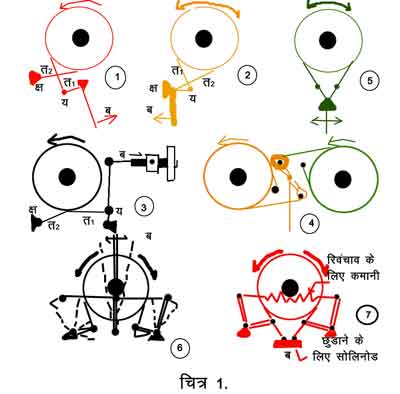

चित्र. १ में पट्टाब्रेकों की रचना कई प्रकार से दिखाई गई है। पट्टों के दो सिरों में से एक सिरा क्ष तो स्थिर और दूसरा सिरा य गतिशील होता है, जिसे लीवर द्वारा खींचकर ताना जाता है। इन दोनों में तनाव की तीव्रता भिन्न भिन्न हुआ करती है, जो निम्न सूत्रों में त१(T1) और त२ (T2) द्वारा व्यक्त की गई है; जब कि ढोल दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। जब वह वामावर्त घूमता है, तब क्ष पर त२ (T2)श् और य पर त१(T1) तनाव होगा।

यदि ब (F) = लिवर पर लगनेवाला बल पाउंडों में, द (P) = ब्रेकढोल की परिधि पर लगनेवाला स्पर्शीय बल पाउंडों में उ (e) = नेपीरियन लघुगणक का आधार उ २.७१८२८, m = पट्टे और ब्रेकढोल के बीच का घर्षण गुणांक q = पट्टे और ब्रेकढोल के बीच का संपर्क कोण रेडियनों में, तो

![]() श्और

श्और

ब और द का मान लीवर के सिद्धांत की सहायता से गणना द्वारा निकाल लिया जाता है। निम्न सारणी में m का मान विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार दिया गया है :

|

गति के समय घर्षण गुणांक (m) |

|||

|

घर्षक पदार्थो का नाम |

सूखी सतह |

गीली सतह |

तेल से चिकनी सतह |

|

ऐस्बस्टस और धातु का चक्का |

०.३७ |

¾ |

०.२० से ०.२५ तक |

|

इस्पात और ढलवाँ लोहा |

०.१५ से ०.२४ तक |

०.३१ |

०.२० |

|

चमड़ा और ढलवाँ लोहा या इस्पात |

¾ |

१.२७ |

१.०१ से १.२७ तक |

|

लकड़ी और ढलवाँ लोहा या इस्पात |

०.२० से ०.६२ तक |

०.२४ |

०.२० |

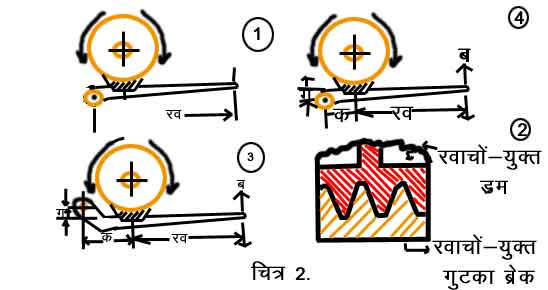

गुटकेयुक्त ब्रेक ¾ चित्र २. में इस प्रकार की चार आकृतियाँ दिखाई हैं जिनमें से प्रथम तीन तो साधारण प्रकार के गुटके हैं, केवल आलंब की स्थितियों में भिन्नता है, और चौथा खाँचे युक्त गुटका है। इनके द्वारा

ढोल पर लगनेवाले बल की गणना निम्न सूत्रों की सहायता से की जा सकती है। इन सूत्रों में यदि ब (F) = लीवर के सिरे पर लगनेवाला बल पाउंडों में, द (P) = ढोल की परिधि पर लगनेवाला स्पर्शीय बल पाउंडों में, m = गुटके और छोल के बीच घर्षण गुणांक, तो क, ख और ग चिह्नित लिवर के भाग यदि क्रमश: A B और c द्वारा अंकित किए जाएं तो प्रथम आकृति में दोनों दिशाओं में घूमते समय

श्श्

१

श्श्

१

द्वितीय आकृति में दक्षिणावर्त घूमते समय

श्श्

श्श्

श्श्

१

श्श्

१

यही वामावर्त घूमते समय

श्श्

१

श्श्

१

तृतीय आकृति में दक्षिणावर्त घूमते समय

१

१

यही वामावर्त घूमते समय

१

१

चौथी

आकृति के अनुसार यदि गुटके में खाँचे बने हों, तो घर्षण

गुणांक = ![]() श्होगा, जिसमें

a

खाँचों के कोण का आधा समझना चाहिए और फिर आलंब की भिन्नता

के अनुसार उपर्युक्त सूत्र ही लागू होंगे।

श्होगा, जिसमें

a

खाँचों के कोण का आधा समझना चाहिए और फिर आलंब की भिन्नता

के अनुसार उपर्युक्त सूत्र ही लागू होंगे।

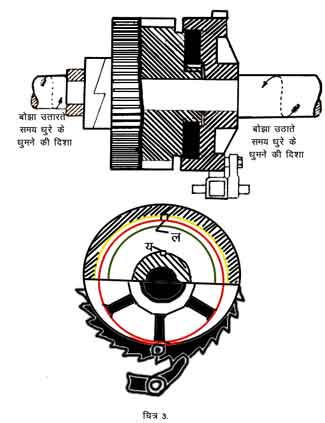

स्वचल तथा सुरक्षा ब्रेक ¾ चित्र ३. में वेस्टन ब्रेक की बनावट दिखाई गई है, जो प्राय: क्रेनों में लगाया जाता है। चित्र में क दाँतेदार पहिया है जो धुरे पर ढीला लगा है। उसके बाएँ हब पर, धुरे के समकोण तल में, एक सर्पिल खाँचा बना है और किर्रे के दाहिने सिरे को समतल बना दिया है, जो घर्षक चकलियों, च, के संपर्क में रहता है। कॉलर घ को धुरे पर चाबी द्वारा पक्का बैठाकर, उसके दाहिने सिरे पर भी सर्पिल खाँचा बना दिया है, जो किर्रे के खाँचे से मिल जाता है और इसके भी बाई तरफ एक चिरा हुआ वाशर छ लगा देते हैं, जो बगल से आनेवाले दाब को सह लेता है। घर्षण चकलियों के दाहिनी तरफ एक फ्लैंज, ख, धुरे पर ढीला लगा है, जिसकी परिधि के दाहिने किनारे पर रैचेट के काँटेनुमा दाँत बने हैं, जिनके घूमते समय काँटा ग अटककर चलता है। किर्रे क और फ्लैंज ख में भीतर की आरे सरकनेवाले दाँतेदार दो चाबियाँ, ल और य, क्रमश: लगी हैं, जिनके लिए घर्षण चकलियों में भी खाँचे कटे हैं, जिस कारण प्रत्येक चकली की गति अपनी पड़ोसी चकली की गति की उलटी दिशा में होती है। एकांतर चकलियाँ दो भिन्न धातुओं की बनाई जाती हैं, यथा एक पीतल की तो दूसरी इस्पात की, तीसरी पीतल की और चौथी इस्पात की। चित्र में चार ही चकलियाँ दिखाई गई हैं, जिनके द्वारा पाँच घर्षण तल बन जाते हैं। जब बोझा उठाया जाता है, तब तो घुरे के घूमने की दिशा वामावर्त होती है, किंतु उतारते समय दक्षिणावर्त होती है। अत: बोझा उठाते समय तो काँटा ग फ्लैंज के दाँतों में नहीं अटकता, लेकिन उतारते समय अटकने लगता है। धुरे के जिस भाग पर क और ख लगाए जाते हैं, उस भाग का व्यास कम कर दिया जाता है, जिससे ख के दाहिनी तरफ भी एक स्कंध बन जाता है, जो इन सब पुर्जों को बगल से दाब पड़ने पर सरकने नहीं देता।

संक्षेप में इस ब्रेक की क्रिया निम्न प्रकार से होती हैं : बोझा उठाते समय जब किर्रे क पर भार आता है, तब उसकी प्रवृत्ति तो दक्षिणावर्त घूमने की और घुरे की वामावर्त घूमने की होती है, लेकिन कॉलर घ धुरे पर पक्का लगा होने के कारण उसके साथ वामावर्त ही घूमेगा, जिससे उन दोनों के सर्पिल खाँचे सरक कर और जाम होकर, क को ख फ्लैंज की तरफ ढकेल देंगे। इस कारण पुर्जे घ, क, च और ख आपस में जुटकर ठोस हो जाएँगे और बोझा उतारते समय आरंभ मे तो सब पुर्जे जुटकर ठोस हो जाने के कारण उनकी प्रवृत्ति दक्षिणावर्त घूमने की ही होती है, लेकिन ख पर बने रैचट के दाँत और काँटा ग इसका विरोध करते हैं, जिससे क और घ के बीच का सर्पिल खुल जाता है और ऐसा होते ही भार के कारण किर्रा क सरलता से दक्षिणावर्त घूमने लगता है। लेकिन यह गति धुरे की विरोधी दिशा में होने के कारण सर्पिल फिर चल पड़ता है, जिससे चकलियों में घर्षण उत्पन्न होकर फिर पुर्जे ठोस होकर रुक जाते हैं और भार नीचे उतर आता है, अर्थात ब्रेक लग जाता है। इस ब्रेक यंत्र की बनावट इस प्रकार की होती है कि यदि क्रेन के मुख्य चालक से शक्ति निरंतर मिलती रहे, तो यह ब्रेक अत्यंत सूक्ष्म समय के अंतरों में स्वत: ही पकड़ता और छोड़ता रहेगा और बोझा बिना किसी झटके के धीरे धीरे नीचे उतरता रहेगा, और ज्यों ही मुख्य शक्ति ने धुरे को चलाना बंद किया, त्यों ही यह ब्रेक अत्यंत सूक्ष्म समय के अंतरों में स्वत: ही पकड़ता और छोड़ता रहेगा और बोझा बिना किसी झटके के धीरे नीचे उतरता रहेगा, और ज्यों ही मुख्य शक्ति ने धुरे को चलाना बंद किया, त्यों ही यह ब्रेक बोझे को जकड़कर पकड़ लेगा, अर्थात् वह नीचे नहीं उतरेगा।

विद्युच्चालित ब्रेक ¾ इनका उपयोग क्रेनों और अन्य प्रकार के यंत्रों को चलानेवाले बिजली के मोटरों की रफ्तार को बंद करने तथा रोकने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं : (१) परिपालिका (solenoid) चलित घर्षण ब्रेक, जिनमें घर्षण उत्पन्न करनेवाले भागों पर नियंत्रण विद्युच्चुंबकों द्वारा किया जाता है। अंतत: ये ब्रेक भी यांत्रिक क्रिया द्वारा कार्य करते हैं। ये भी बनावट के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, यथा गुटकेयुक्त, पट्टेयुक्त और चकली युक्त। ब्रेक का ढोल किसी भी दिशा में चले, गुटकों द्वारा बड़ी स्थिरता से उसका गत्यवरोध होता है। पट्टेयुक्त ब्रेकों में गुटकेयुक्त ब्रेकों की अपेक्षा शक्ति कम लगानी पड़ती है, लेकिन इसके द्वारा एक ही दिशा में गत्यवरोध होता है और दूसरी दिशा में कमजोर पड़ जाता है। चकलीयुक्त ब्रेक में घर्षण चकलियाँ, धुरे पर लगी चकलियों से रगड़ खाती हैं, जो कमानियों की ताकत से दबाई जाती हैं, लेकिन उन्हें छुड़ाने के लिए परिनालिका की चुंबकीय शक्ति का उपयोग करना होता है। यह ब्रेक दोनों दिशाओं में घूमते समय अपना प्रभाव डालता है और अधिक विश्वसनीय भी है। पट्टेयुक्त ब्रेकों में साधारण उपयोग के समय तो चुंबक का भार ही काम करता है और उन्हें छुड़ाने के लिए चुंबक का खिचाव। खुलने और बंद होनेवाले पुलों को उठाने और वापस बैठाने के लिए यदि इस प्रकार के ब्रेक का उपयोग किया जाय, तो पुल की स्थिति बदलने के कारण संपूर्ण ब्रेक यंत्र ही टेढ़ा तिरछा हो जाता है। ऐसी हालत में केवल चुंबक का भार ब्रेकों को पकड़ने की शक्ति देने में असमर्थ रहता है। अत: इसके साथ कमानियों का भी उपयोग करना पड़ता है।

ब्रेक के लिए चुंबक और उसकी कुंडलियाँ ¾ जहाँ दिष्ट धारा (D.C.) का उपयोग किया जाता है, वहाँ चकलीयुक्त ब्रेकों में परिनालिका प्रकार का, और पट्टेयुक्त तथा गुटके युक्त ब्रेकों में अश्वनालनुमा चुंबक का, उपयोग होता है, लेकिन जहाँ पत्यावर्त (A.C.) धारा प्रयुक्त होती है वहाँ सब प्रकार के ब्रेकों में परिनालिका चुंबक का ही प्राय: उपयोग होता है। लेकिन उस परिनालिका का कोर परतयुक्त बनाना होता है। दिष्ट धारा के चुंबक का कुंडलीकरण नियंत्रक यंत्र की बनावट के आवश्यकतानुसार श्रेणी में, अथवा पार्श्ववाही रखा जा सकता है। प्राय: एक ही नियंत्रक यंत्र द्वारा मोटर और ब्रेक, दोनों ही को शक्ति दी जाती है। अत: ऐसा प्रबंध किया जाता है कि ज्यों ही चालक मोटर को शक्ति देना बंद किया जाए, त्यों ही ब्रेकों में शक्ति का आवेश होकर ब्रेक स्वत: ही लग जाएँ और जब मोटर को पुन: शक्ति दी जाए तो ब्रेक स्वत: ही छुट जाएँ। ऐसी योजना में कुंडलियाँ श्रेणी में लगाई जाती हैं। जहाँ प्रत्यावर्त धारा का उपयोग होता है वहाँ चुंबकीय कुंडलियाँ सदैव पार्श्ववाही पद्धति के अनुसार लगाई जाती हैं।

परिनालिका ब्रेक की क्षमता सदैव बोझ को थामने और गति मंदन में प्रयुक्त होनेवाले बलआघूर्ण (torque) के रूप में व्यक्त की जाती है। गणना करते समय पूर्ण भार वहन करने के निमित्त चालक मोटर में जो बलआघूर्ण होता है, उसका यह कुछ प्रतिशत अंश रूप में लिया जाता है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार है:

अनुभव से देखा गया है कि गतिमंदन के लिए, संपूर्ण भारवाही बलआघूर्ण का यह २० से २००% तक होता है। जहाँ क्रेन आदि में पूरे भार को एक दम बीच में ही लकटता हुआ रोकना होता है, वहाँ १००% से २००% तक बलआघूर्ण लगा देना होता है। छापेखाने के यंत्रों में जहाँ कागज के फट जाने का डर रहता है २० से २५% तक ही बल लगाया जाता है और यातायात वाहनों में ५०% तक लगाया जाता है।

गत्यात्मक ब्रेक (Dynamic Brake) ¾ जब किसी दिष्टधारा के पार्श्व कुंडलीयुक्त मोटर का पार्श्वपथ क्षेत्र (shunt field) उत्तेजित रहता है, उसी समय यदि उसे किसी अन्य चालक माध्यम द्वारा चलित रखा जाए, जैसे उसी के आर्मेचर (armature) के संवेग अथवा उससे संबंधित अन्य यंत्रों के संवेग द्वारा, तो वह मोटर उस समय डायनमो का काम करने लगता है, क्योंकि उस समय मोटर का धात्र मुख्य शक्तिस्रोत से असंबद्ध होकर धारानियंत्रक (rheostat) से संबंधित हो जाता है, जिससे वह मोटर की गति का अवरोध उसी प्रकार करने लगता है जिस प्रकार डायनामो अपने चालक इंजन की गति का अवरोध करता है। प्रत्यावर्त्त धारा के मोटरों से जब इस प्रकार का काम लिया जाता है, तब उसके तारों का संबंध प्रत्यावर्त्त डायनामौ के समान ही कर दिया जाता है। प्राय: प्रेरक मोटर (induction motor) का उत्तेजन निम्न वोल्टता की दिष्टधारा से किया जाता है और रोटर को (rotor) धारा नियंत्रक से संबद्ध कर देते हैं। ऐसा करने से मोटर की चाल का नियंत्रण धारा नियंत्रक में होनेवाले प्रतिरोध की मात्रा से ठीक वैसे ही हो जाता है जैसा दिष्टधारा के प्रयोग में होता है।

गत्यात्मक पुनर्योजी (Dynamic Regensrative) प्रणाली के ब्रेकों के लगते समय जो यांत्रिक उर्जा का शोषण होता है, वह धारा नियंत्रक में नष्ट हो जाने के बदले स्थिर वोल्टीय प्रणाली को वापस लौट जाता है। इस प्रणाली में दिष्ट अथवा प्रत्यावर्त्त, किसी भी प्रकार की धारा का उपयोग किया जा सकता है। कई ब्रेक यंत्रों में गत्यात्मक और पुनर्योजी, दोनों ही प्रकार का प्रणालियों का मिश्रित उपयोग होता है।

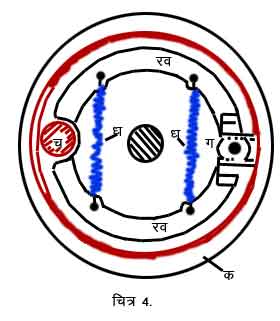

मोटर गाड़ियों का ब्रेक ¾ मोटरगाड़ियों में पैर से दबाकर लाए जानेवाले विशुद्ध यांत्रिक ब्रेक और द्रवचालित, दोनों ही प्रकार के, ब्रेकों का उपयोग किया जाता है। चित्र ४. में एक ड्रम का गाड़ी के प्रत्येक चक्के

के

साथ लगाया जाता है, जिसके भीतर की ओर अर्ध वृत्ताकार दो

ब्रेक गुटके, ख, लीवर के रूप में लगाए जाते हैं, जिनकी बाई

तरफ के सिरे तो कब्जे च के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं

और दाहिनी ओर के सिरों के बीच में एक अंडाकार कैम ग लगा

है। ड्राइवर द्वारा पैडल दबाए जाने पर, कैम अपनी धुरी पर

घूमकर अपने बड़े व्यास से लीवरों की अर्धवृत्ताकार परिधि

ड्रम के भीतरी भाग में रगड़ खाकर गत्यवरोध करती है। पैडल

की दाब ढीली होते ही कमानी के जोर से कैम उलटा घूम जाता

है, जिससे लीवर ढीले पड़ जाते हैं और लीवरों से संबंधित

कमानियाँ, घ, उन्हें भीतर की तरफ खींचकर ड्रम की परिधि से

अलग कर देती हैं।

के

साथ लगाया जाता है, जिसके भीतर की ओर अर्ध वृत्ताकार दो

ब्रेक गुटके, ख, लीवर के रूप में लगाए जाते हैं, जिनकी बाई

तरफ के सिरे तो कब्जे च के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं

और दाहिनी ओर के सिरों के बीच में एक अंडाकार कैम ग लगा

है। ड्राइवर द्वारा पैडल दबाए जाने पर, कैम अपनी धुरी पर

घूमकर अपने बड़े व्यास से लीवरों की अर्धवृत्ताकार परिधि

ड्रम के भीतरी भाग में रगड़ खाकर गत्यवरोध करती है। पैडल

की दाब ढीली होते ही कमानी के जोर से कैम उलटा घूम जाता

है, जिससे लीवर ढीले पड़ जाते हैं और लीवरों से संबंधित

कमानियाँ, घ, उन्हें भीतर की तरफ खींचकर ड्रम की परिधि से

अलग कर देती हैं।

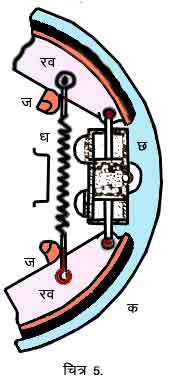

द्रव चालित ब्रेक ¾ यह उपर्युक्त वर्णित ड्रम में ही लगाया जाता है,

(देखें चित्र ५.)। इसमें लीवरों को ड्रम की परिधि पर दबाने

के लिए कैम के बदले एक दुमुहा सिलिंडर, घ, लगा है, जिसमें

दोनों ओर ![]() श्इंच

व्यास के दो पिस्टन लगे हैं। द्रव दाब उत्पादन और पारेषण

करनेवाला प्रधान सिलिंडर इंजन के पास लगा होता है, जिनमें

अंडी का तेल और ईथर आदि का मिश्रण पूरा पूरा भरा रहता

है। यह बड़ी मजबूत तथा लचीली नलियों द्वारा उपर्युक्त ड्रम

के सिलिंडरों में लगभग

श्इंच

व्यास के दो पिस्टन लगे हैं। द्रव दाब उत्पादन और पारेषण

करनेवाला प्रधान सिलिंडर इंजन के पास लगा होता है, जिनमें

अंडी का तेल और ईथर आदि का मिश्रण पूरा पूरा भरा रहता

है। यह बड़ी मजबूत तथा लचीली नलियों द्वारा उपर्युक्त ड्रम

के सिलिंडरों में लगभग ![]() वर्ग इंच

क्षेत्र का एक छोटा पिस्टन उसमें भरे द्रव को दबाता है, लेकिन

यह द्रव असंपीड्य होने के कारण उस दाब को ड्रम में लगे सिलिंडरों

तक पारेषित कर, उसके पिस्टनों को चलाकर लीवरों और परिधि

के बीच घर्षण द्वारा गत्यवरोध करता है। पैर के साधारण दबाव

से सिलिंडरों में १०० पाउंड प्रति वर्ग इंच तक दाब उत्पन्न होती

है और आवश्यकता के समय अधिक जोर से दबाने पर ३५० पाउंड

प्रति वर्ग इंच तक हो जाती है।

वर्ग इंच

क्षेत्र का एक छोटा पिस्टन उसमें भरे द्रव को दबाता है, लेकिन

यह द्रव असंपीड्य होने के कारण उस दाब को ड्रम में लगे सिलिंडरों

तक पारेषित कर, उसके पिस्टनों को चलाकर लीवरों और परिधि

के बीच घर्षण द्वारा गत्यवरोध करता है। पैर के साधारण दबाव

से सिलिंडरों में १०० पाउंड प्रति वर्ग इंच तक दाब उत्पन्न होती

है और आवश्यकता के समय अधिक जोर से दबाने पर ३५० पाउंड

प्रति वर्ग इंच तक हो जाती है।

ट्राम गाड़ियों में हाथ के बल से, संपीडित वायु के बल से और विद्युच्चालित तीन प्रकार के ब्रेक लगाए जाते हैं। प्रथम और अंतिम प्रकार के ब्रेकों का वर्णन तो ऊपर हो ही चुका है, संपीडित वायु चालित ब्रेकों के सिद्धांत का वर्णन रेलगाडियों के संबंध में अभी आगे किया जाएगा।

रेलगाड़ी

के ब्रेक ¾ इंजनों और प्रत्येक वाहन में जो ब्रेक लगाए

जाते हैं वे संपीडित वाष्प, हवा, अथवा निर्वात या हस्तशक्ति

चालित हुआ करते हैं। संपीडित हवा तथा निर्वात के कारण

चलनेवाले ब्रेक स्वयंचालित होते हैं, जो रेलगाड़ियों के वफर

संयोजकों के टूट जाने या असंबंधित हो जाने पर, जब ट्रेन

के दो भाग हो जाते हैं, (चित्र ५. चित्र ६, चित्र ७.) स्वत: ही सब

वाहनों में लगाकर ट्रेन खंडों को रोक देते हैं। प्रत्येक इंजन

और अलहंदा वैगनों तथा विशेष प्रकार के सवारी डिब्बों में

हाथ ब्रेक तो अवश्य ही होता है, जिससे इंजन की शक्ति के

अभाव में, यार्ड (yard) में

उन्हें इच्छित स्थान पर रोक दिया जाय और ढाल अथवा वायु

के झोकों के कारण लुढ़ककर वे चल न पड़े। इंजनों और

उनके साथ लगनेवाली कोयले और पानी की टंकियों में हाथ

के अतिरिक्त वाष्पचालित ब्रेक भी लगाया जाता है, जिसके ब्रेक

सिलिंडर में जाकर उसके पिस्टन को दबाते हैं। इससे लीवरों

की सहायता से ब्रेक गुटके चक्कों को पकड़ लेते हैं।

रेलगाड़ी

के ब्रेक ¾ इंजनों और प्रत्येक वाहन में जो ब्रेक लगाए

जाते हैं वे संपीडित वाष्प, हवा, अथवा निर्वात या हस्तशक्ति

चालित हुआ करते हैं। संपीडित हवा तथा निर्वात के कारण

चलनेवाले ब्रेक स्वयंचालित होते हैं, जो रेलगाड़ियों के वफर

संयोजकों के टूट जाने या असंबंधित हो जाने पर, जब ट्रेन

के दो भाग हो जाते हैं, (चित्र ५. चित्र ६, चित्र ७.) स्वत: ही सब

वाहनों में लगाकर ट्रेन खंडों को रोक देते हैं। प्रत्येक इंजन

और अलहंदा वैगनों तथा विशेष प्रकार के सवारी डिब्बों में

हाथ ब्रेक तो अवश्य ही होता है, जिससे इंजन की शक्ति के

अभाव में, यार्ड (yard) में

उन्हें इच्छित स्थान पर रोक दिया जाय और ढाल अथवा वायु

के झोकों के कारण लुढ़ककर वे चल न पड़े। इंजनों और

उनके साथ लगनेवाली कोयले और पानी की टंकियों में हाथ

के अतिरिक्त वाष्पचालित ब्रेक भी लगाया जाता है, जिसके ब्रेक

सिलिंडर में जाकर उसके पिस्टन को दबाते हैं। इससे लीवरों

की सहायता से ब्रेक गुटके चक्कों को पकड़ लेते हैं।

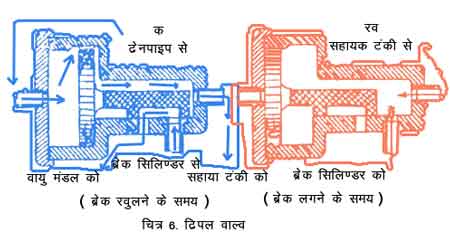

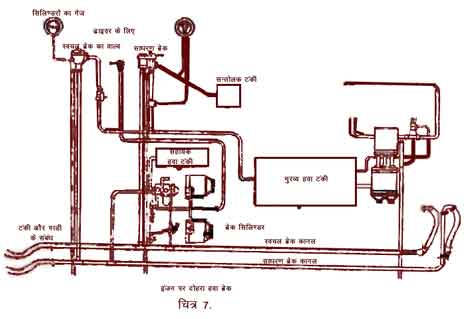

वेस्टिंगहाउस का संपीडित हवा ब्रेक ¾ यह इंजन सहित पूरी रेलगाड़ी में काम करता है। यदि रेलगाड़ी को चलाने के लिए वाष्प इंजन हो, तो उसके बॉयलर के वाष्प से, और बिजली के इंजन में मोटर द्वारा, एक वायुसंपीडक पंप चलाया जाता है, जिसमें इंजन पर लगी एक बड़ी मुख्य टंकी में ९० से १०० पाउंड प्रति वर्ग इंच की दाब से हवा भर दी जाती है। इंजन के पीछे चलनेवाली गाड़ियों में भी एक एक छोटी सहायक टंकी लगा दी जाती है, जिसमें लगभग १२ से १५ घन फुट तक स्थान रहता है। इंजन रेलगाड़ी में जुत जाने पर इंजन की मुख्य टंकी में से दबी हवा को ट्रेन पाइप में छोड़ दिया जाता है, जो पाइप की शाखाओं में से होती हुई सहायक टंकी में भर जाती है, लेकिन गाड़ी में लगे ब्रेक सिलिंडरों में यह हवा केवल उसी समय पहुँचती है जब ब्रेक लगाना आवश्यक होता है। इंजन में ड्राइवर के ब्रेक नियंत्रक वाल्व के निकट ही भरण (feed) वाल्व लगा होता है, जिसके माध्यम से गाड़ी के चलने की हालत में उसकी सब टंकी आदि में ७० पाउंड प्रति वर्ग इंच के लगभग हवा की दाब बनी रहती है। तब ड्राइवर अपनी इच्छा से ब्रेक लगाना चाहता है,अथवा कोई बिगाड़ होने के कारण जब स्वत: ही ब्रेक लगने लगते हैं, उस समय ट्रेन पाइप की हवा किसी न किसी मार्ग से, चाहे वह ड्राइवर अथवा गार्ड का ब्रेक वाल्व हो अथवा कोई अन्य मार्ग हो, वायुमंडल में निकलने लगती है, जिससे ट्रेन पाइप की हवा की दाब घटते ही सब गाड़ियों में लगे ट्रिपल वाल्वों के पिस्टन सरक जाते हैं (देखें चित्र ६.)।

इससे प्रत्येक गाड़ी की टंकियों में भरी हुई दबी हवा ब्रेक सिलिंडरों में जाकर उनके पिस्टनों की ताकत से सरका देती है, जिससे लीवरों के जरिए ब्रेक गुटके चक्कों को पकड़ लेते हैं। ब्रेकों को छुड़ाने के लिए इंजन की मुख्य टंकी में से दबी हवा फिर से ट्रेन पाइप में भर दी जाती है, जिससे उसमें दबाव बढ़ जाने से ट्रिपल वाल्वों के पिस्टन अपने पुराने स्थानों पर लौट आते हैं। इससे ब्रेक सिलिंडरों में भरी दबी हवा का मार्ग ट्रिपल वाल्व के माध्यम से वायुमंडल में खुल जाता है और ब्रेक छूट जाते हैं। चित्र ७. में सांकेतिक रूप से इंजन में लगनेवाले दोहरे ब्रेक के उपकरणों का प्रबंध दिखाया गया है।

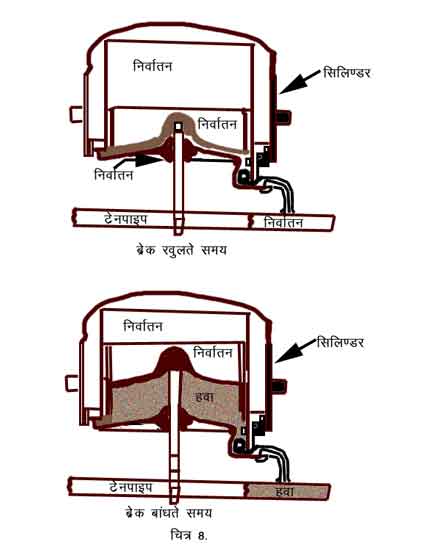

निर्वात ब्रेक जिन गाड़ियों में लगा होता है उनके प्रत्येक वाहन में चित्र ८. जैसा एक सिलिंडर लगा होता है, जिसमें एक सरकता हुआ पोला पिस्टन उसे दो वायुरोधी (airtight) भागों में बाँट देता है। जिस समय गाड़ियाँ बेकार खड़ी होती हैं, उस समय सिलिंडर में पिस्टन में दोनों तरफ साधारण हवा भरी रहती है और पिस्टन अपने बोझे से नीचे की तरफ बैठा रहता है। गाड़ियों को इंजन में जोत देने पर, ट्रेन पाइपों के माध्यम से उन सब सिलिंडरों को इंजन में लगे वायुनिष्कासक यंत्र (ejector) से संबंधित कर देते हैं और बॉयलर की वाष्प की द्रुतगामिनी धारा की सहायता से वह यंत्र समग्र गाड़ियों के ट्रेन पाइप और उससे संबंधित सिलिंडरों की हवा को चूषण क्रिया द्वारा बाहर फेंककर, उनमें २२ इंच तक निर्वातन कर देता है। निर्वातन के समय भी पिस्टन के दोनों और निर्वात हो जाने के कारण, वह यथापूर्व अपने बोझे से नीचे ही बैठा रहता है। जब ब्रेक लगाना होता है, उस समय ड्राइवर अपने वाल्व, अथवा गार्ड अपने वाल्व, के द्वारा, अथवा यात्री लोग जंजीर खींचकर, एक छोटे वाल्व द्वारा ट्रेन पाइप में हवा को प्रविष्ट करवा देते हैं। इससे वह पाइप की शाखाओं में से होती हुई ब्रेक सिलिंडरों में पिस्टनों के नीचे की ओर पहुँच जाती है। उसके ऊपर की ओर जाने के रास्ते में एक गोलीनुमा वाल्व लगा रहता है, जो हवा के दबाव से बंद हो जाता है, और हवा ऊपर न जा सकनेके कारण पिस्टन ऊपर निर्वात बना रहता है। अत: नीचे से वायुमंडल की हवा उसे ऊपर उठा देती है, जिससे पिस्टन दंड से संबंधित ब्रेक गुटकों के चक्कों को पकड़ लेते हैं। ब्रेक को छुड़ाने के लिए फिर से निर्वात करने पर, जब पिस्टन के नीचे आई हुई हवा निकल जाती है, तब पिस्टन के दोनों ओर एक सी दाब होने के कारण अपने बोझे से वह नीचे बैठ जाता है और ब्रेक छूट जाते हैं।

सं. ग्रं. ¾ मिकैनिकल इंजीनियरिंग, भाग १, मैशिनरी पब्लिशिंग कंपनी, न्यूयार्क; २. ब्रेक पावर, लोकोमोटिव पब्लिशिंग कंपनी, लंदन। (ओंकारनाथ शर्मा)