ब्रायोफाइटा (Bryophyta) वनस्पति जगत् का एक बड़ा वर्ग है। यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य के लिए किसी विशेष उपयोग का नहीं है। वैज्ञानिक प्राय: इस एक मत के ही है कि वह वर्ग हरे शैवाल से उत्पन्न हुआ होगा। इस मत की पूरी तरह पुष्टि किसी फॉसिल से नहीं हो सकी है। पौधों के वर्गीकरण में ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल (Algae) और टेरिडोफाइटा (Pteridophyta) के बीच में आता है। इस वर्ग में लगभग ९०० वंश और २३,००० जातियाँ हैं।

ब्रायोफाइटा को आरंभ में दो भागों में बाँटा जाता था : (१) हिपैटिसी (Hepaticae) और (२) मसाइ (Musci); परंतु बीसवीं शताब्दी के शुरू से ही ऐंथोसिरोटेलीज़ (Anthocerotales) को हिपैटिसी से अलग एक स्वतंत्र उपवर्ग ऐंथोसिरोटी (Anthocerotae) में रखा जाने लगा है। अधिकांश वैज्ञानिक ब्रायोफाइटा को तीन उपवर्गो में बांटतें हैं। ये हैं : (क) हिपैटिसी या हिपैटिकॉप्सिडा (Hepaticopsida), (ख) ऐंथोसिरोटी, या ऐंथोसिरोटॉप्सिडा (Anthocerotopsida) और (ग) मसाइ (Musci) या ब्रायॉप्सिडा (Bryopsida)।

(क) हिपैटिकॉप्सिडा - इसमें लगभग २२५ वंश और ८,५०० जातियाँ पाई जाती हैं। इस उपवर्ग में युग्मकोद्भिद (Gametophyte) चपटा और पृष्ठाधारी रूप से विभेदित (dorsiventrally differentiated) होता है या फिर तने और पत्तियों जैसे आकार धारण करता है। पौधे के चाप काटने से अंदर के ऊतक या तो एक ही प्रकार के होते हैं, या फिर ऊपर और नीचे के ऊतक भिन्न रूप के होते हैं और भिन्न कार्य करते हैं। चपटे हिपैटिसी में नीचे के भाग से, जो मिट्टी या चट्टान से लगा होता है, पतले बाल जैसे मूलाभास या राइजॉयड (rhizoid) निकलते हैं, जो जल और लवण सोखते हैं। इनके अतिरिक्त बैंगनी रंग के शल्कपत्र (scales) निकलते हैं, जो पौधे को मिट्टी से जकड़कर रखते हैं।

इस उपवर्ग को सामान्यत: चार गण (orders) में विभाजित किया जाता है। ये हैं : (१) स्फीरोकारपेलीज (Sphaerocarpales), (२) माकैंन्शिएलीज़ (Marchantiales), (३) जंगरमैनिएलीज़ (Jungermanniales) और (४) कैलोब्रियेलीज़ (Calobryales)।

(१) स्फ़ीरोकॉर्पेलीज़ गण में दो कुल हैं : (अ) स्फ़ीरोकॉर्पेसीई (Sphaerocarpaceae), जिसमें दो प्रजातियाँ स्फीरोकार्पस (Sphaerocarpus), और जीओथैलस (Geothallus) हैं। ये द्विपार्श्व सममित (bilaterally symmetrical) होते हैं और एक ही प्रकार के होते हैं। (ब) रियलेसी (Riellaceae) कुल में केवल एक ही वंश रियला (Riella) है, जिसकी २७ जातियाँ विश्व में पाई जाती हैं। भारत में केवल दो जातियाँ हैं : रि. इंडिका (R. indica) जो लाहौर के निकट पहले पाई गई थी और रि. विश्वनाथी (R. vishwanathii), जो चकिया के पास लतीफशाह झील (जिला वाराणसी) में ही केवल पाई जाती है।

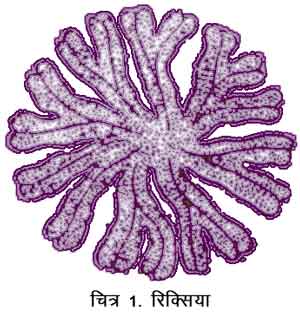

(२) मार्कैंल्शिएलीज़ - यह एक मुख्य गण है, जिसमें चपटे पौधे पृथ्वी पर उगते हैं और ऊपर के ऊतक हरे होते हैं। इनमें हवा रहने की जगह रहती है और ये मुख्यत: भोजन बनाते हैं तथा नीचे के ऊतक तैयार भोजन संचय करते हैं। इस गण में करीब ३० या ३२ वंश तथा लगभग ४०० जातियाँ पाई जाति हैं, जिन्हें पाँच कुल में रखा जाता हैं। ये कुल हैं : (१) रक्सिऐसीई (Ricciaceae), (२) कॉरसिनिएसीई (Corsiniaceae), (३)

श्

टार जिओनिएसीई (Targioniaceae), (४) मॉनोक्लािएसीई (Monocleaceae) और (५) मार्केन्शिएसीई (Marchantiacae)। मुख्य वंश रिक्सिया (Riccia) और मार्केन्शिया (Marchantia), टारजिओनिया (Targionia), आदि हैं।

रिक्सिया की करीब १३० जातियाँ नम भूमि, पेड़ के तने, चट्टानों, इत्यादि पर उगती हैं। इसकी एक जाति रि. फलूइटैंस (R. fluitans) तो जल में रहती है। भारत में रिक्सिया की कई जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से रि. हिमालयेन्सिस (R. himalayensis) ९,००० फुट और रि. रोबस्टा (R. robusta) तो १३,००० फुट की ऊँचाई तक पाई जाती हैं। इनमें अन्य जातियों या वंशों की भाँति लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन होते हैं।

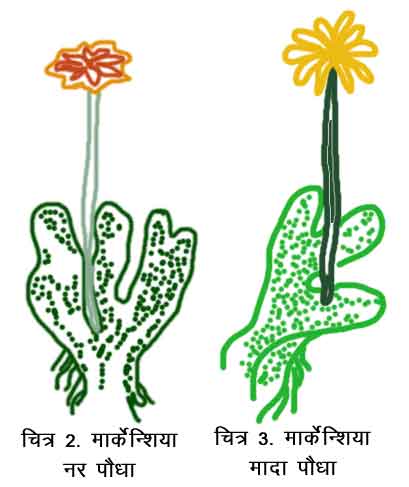

मार्केन्शिया (Marchantia) की बहुत सी जातियाँ भारत के पहाड़ों पर, मुख्यत: हिमालय पर्वत पर, पाई जाती हैं। दो जातियों का तो नाम ही मार्केन्शिया नेपालेनासिस और मा.

श्

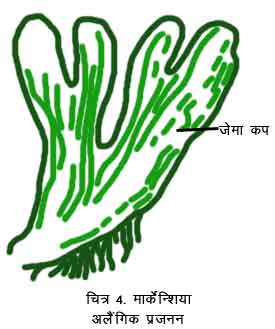

सिमलाना है। मार्केंन्शिया में एक प्रकार की प्याली जैसा जेमा कप (Gemma Cup) होता है, जिसमें कई छोटे छोटे जेमा निकलते हैं। ये प्रजनन के कार्य के लिए विशेष प्रकार के साधन हैं।

(३) जंगरमैगिएलीज़ (Gungermanniales) लगभग १९० वंश और ८,००० जातियोंवाला एक गण है। ये पौधे अधिकांश गरम तथा अधिक वर्षावाले भूभाग में पाए जाते हैं और अधिकांश तने एवं पत्तियों से युक्त होते हैं। जंगरमैनिएलीज़ को दो उपगणों में बाँटा गया है : (अ) मेट्सजीरिनीई (Metzgerineae) या ऐनेएक्रोगाइनस जंगरमैनिएलीज़ (Anaehrogynous jungermanniales) और (ब) जंगरमैनिनीई (Gungermannineae)

या एक्रोगाइनस जंगरमैनिएलीज (Achrogynous Jngermanniales):

(अ) मेट्सजीरिनीई में लगभग २० वंश और जातियाँ हैं जिन्हें पाँच या छह कुलों में रखा जाता है। प्रमुख पौधे पेलिया (Pellia), रिकार्डिया की लगभग एक दर्जन जातियाँ भारत में पाई जाती हैं। इन जातियों के आकार और कभी कभी रंग भी बहुत भिन्न होते हैं।

(ब) जंगरमैनीनीई के हर पौधे पत्तीयुक्त होते हैं और इसके लगभग १८० वंश और ७,५०० जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें कुछ प्रमुख पौधों के नाम इस प्रकार हैं: पोरेला या मैडोथीका (Porella or Madotheca), फ्रुलानिया (Frullania), शिफनेरिया (Schiffneria), सेफालोजिएला (Cephaloziella), इत्यादि। पोरेला की लगभग १८० जातियाँ हैं। इनमें २१ हिमालय पर्वत पर उगती हैं। कुछ और दक्षिण भारत में भी पाई जाती हैं

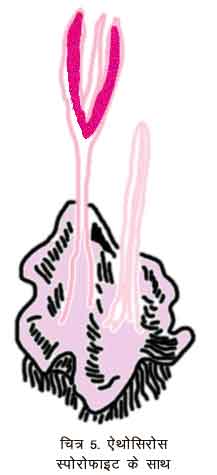

(ख) ऐंथेसिरोटॉप्सिडा ¾ इसमें पौधे बहुत ही साधारण और पृष्ठाधरी रूप से विभेदित (dorsiventrally differentiated) होते हैं, पर मध्यशिरा (mid rib) नहीं होती। इस उपवर्ग में एक ही गण ऐंथेसिरोटेलीज है, जिसमें पाँच या छह वंश और लगभग ३०० जातियाँ हैं। इनमें ऐंथोसिरोस (Anthoceros) और नोटोथिलस (Notothylas) प्रमुख वंश हैं। ये पौधे संसार के कई भागों में पाए जाते हैं। भारत में यह हिमालय की तराई तथा पर्वत पर और कुछ जातियाँ नीचे मैदान में भी पाई जाती हैं।

(ग) ब्रायॉप्सिडा या मसाइ ¾ यह एक बृहत् उपवर्ग है, जिसमें लगभग ६६० वंश और १४,५०० जातियाँ हैं। इन्हें कभी कभी केवल मॉस या हरिता भी कहते हैं। ये मिट्टी, पत्थर या चट्टान, जल, सूखती लकड़ी या पेड़ की डालियों पर और मकान तथा दीवार पर उगते हैं। मॉस की अनेक जातियों को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जाता है :

(१) ऐंस्फैग्नोब्रिया (Sphagnobrya), या स्फैग्नेलीज़ (Sphagnales); (२) ऐंड्रियोब्रिया (Andreaeobrya), या ऐंड्रिएलीज़ (Andreaeales), और (३) यूब्रिया (Eubrya), या यूब्रिएलीज़ (Eubryales), या केवल ब्राइएलीज़ (Bryales).

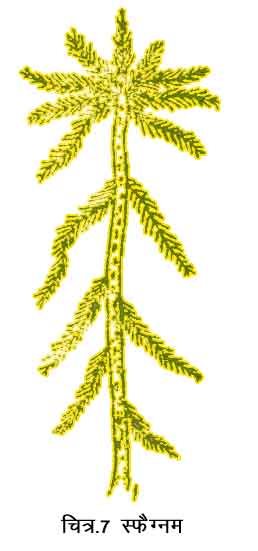

(१) स्फैग्नोब्रिया में एक ही वंश स्फैग्नम (Sphagnum) है, जिसकी कुल ३३५ जातियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकांश दलदली या छिछले तालाबों में काफी घने रूप से उगता है। इसके मरने पर एक प्रकार का खास दलदल बनता है, जिसे पीट (peat) कहते हैं। इसका आकार पतली रस्सी की तरह तथा रंग हरा होता है। इसमें से बहुत सी शाखाएँ निकलती हैं और तने पतली, छोटी पत्तियों से युक्त होती हैं।

(२) ऐंड्रियोब्रिया में केवल दो वंश ऐंड्रीया (Andrea) और न्यूरोलोमा (Neuroloma) हैं। ऐंड्रीया काफी विस्तृत वंश है और इसकी कुल १५० जातियाँ हैं। न्यूरोलीमा की सिर्फ एक ही जाति है।

(३) यूब्रिया में लगभग ६५० वंश तथा १४,००० जातियाँ हैं, जिन्हें लगभग १५ गणों में रखा जाता है। इस वर्ग के पौधे पृथ्वी के हर भाग में उत्तर से लेकर भूमध्यरेखीय वनों तक में, तालाब, झरने, दलदली मिट्टी, चट्टान, पेड़ के तने या शाखा पर, दीवार या मकान की छत पर, या अन्य नम स्थानों पर उगते हैं। कुछ जातियाँ तो सूखे या कम प्रकाशित स्थानों पर भी उगती हैं। इनमें युग्मकोद्भिद दो प्रकार के होते हैं : एक तो प्रोटोनिमा (Protonema), जो पतला होता है जैसा पृथ्वी में रहता है और कुछ शाखाओं में विभाजित होता रहता है और दूसरा वह जिसकी प्रजनन शाखाएँ इन प्रोटोनिमा से निकल कर ऊपर हवा में आ जाती हैं और हरी पत्तियों से युक्त होती हैं। ये भोजन का निर्माण करती हैं और शाखाओं के ऊपर लैंगिक प्रजनन हेतु नर प्रजननांग, अथवा मादा प्रजननांग, के गुच्छे बनाती हैं। इनमें या तो पुंधानी (Antheridia), या योनिका (Archegonia) बनती हैं। यूब्रिया को लगभग १५ गणों और ८० कुलों में विभाजित किया गया है। इसमें फ्यूनेरिया (Funaria), बारबुला (Barbula), नीयम (Mnium), पॉलीट्राइकम (Polytrichum), डाइक्रेनेला (Dicranella), बक्सबॉमिया (Buxbaumia), स्प्लैकनम (Splachnum), इत्यादि मुख्य वंश हैं।

मूलांग, जो पतले धागे जैसा होता है, जल तथा लवण मिट्टी से लेता है तथा जड़ के सभी कार्य करता है। पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण इन पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पत्तियों में होता है। गर्भाधान के पश्चात् युग्मनज (zygote) बढ़ता है और एक प्रकार के नए पीढ़ी के बीजाणु उद्भिद, (Sporophyte) को जन्म देता है। यह अपने सभी भोजन इत्यादि के लिए युग्मकोद्भिद पर ही निर्भर रहता है। बीजाणु उद्भिद के ऊपरी भाग को संपुटिक (Capsule) कहते हैं। इसमें असंख्य बीजाणु (spores) बनते हैं, जो झड़ जाने पर मिट्टी में गिर जाते हैं और एक सिरे से फिर प्रोटोनिया और नए पौधे को जन्म देते हैं। (रा.श्या.अं.)