बाइसिकिल ग़्राीब आदमियों का घोड़ा समझी जाती है। यूरोपीय देशों में बाइसिकिल के प्रयोग का विचार लोगों के दिमाग में १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही आ चुका था, लेकिन इसे मूर्त्तरूप पैरिस नगर के एक कारीगर ने सन् १८१६ में सर्वप्रथम दिया। उस यंत्र को हॉबी हॉर्स, अर्थात् काठ का घोड़ा, कहते थे। पैर से घुमाए जानेवाले क्रैंकों (पैडल) युक्त पहिए का आविष्कार सन् १८६५ ई. में पैरिस निवासी लालेमें (Lallement) ने किया। इस यंत्र को वेलॉसिपीड (velociped) कहते थे (चित्र १.)। इसपर चढ़नेवाले को बेहद थकावट हो जाती थी। अत: इसे हाड़तोड

चित्र १.

पैडल युक्त बाइसिकल का आदिमरूप 'हाड़तोड़' सन् १८६५ ई.

(bone shaker) भी कहने लगे। इसकी सवारी, लोकप्रिय हो जाने के कारण, इसकी बढ़ती माँग को देखकर इंग्लैंड, फ्रांस और

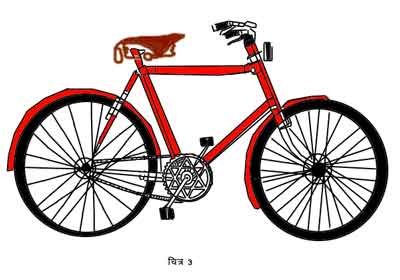

चित्र २.

तानयुक्त लोहे के पहियों की बाइसिकल सन् १८७२ ई.

अमरीका के यंत्रनिर्माताओं ने इसमें अनेक महत्वपूर्ण सुधार कर सन् १८७२ में एक सुंदर रूप दे दिया, जिसमें लोहे की पतली पट्टी के तानयुक्त पहिए लगाए गए थे (चित्र २.)। इसमें आगे का पहिया ३० इंच से लेकर ६४ इंच व्यास तक और पीछे का पहिया लगभग १२ इंच व्यास का होता था। इसमें क्रैंकों के अतिरिक्त गोली के वेयरिंग और ब्रेक भी लगाए गए थे।

चित्र ३. में आधुनिक बाइसिकिल का एक नमूना दिखाया है। आजकल सभी देशों तथा भारत में भी जो बाइसिकिलें बनाई

चित्र ३.

आधुनिक बाइसिकल का एक नमूना

जाती हैं, वे सब मानक विशिष्टियों (standard specifications) के अनुसार ही होती हैं। बाइसिकिल के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं :

फ्रेम - बाइसिकिल का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका फ्रेम है। फ्रेम की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि उसपर लगनेवाले पुर्जें अपना काम कुशलतापूर्वक कर सकें। बाइसिकिल की तिकोनी फ्रेम और आगे तथा पीछे के चिमटे खोखली, गोल नलियों से बनाए जाते हैं। फिर उन्हें फ्रेम के कोनों पर उचित प्रकार के ब्रैकेटों में फँसाकर झाल दिया जाता है। तिकोनी फ्रेम के बनाने में ध्यान रखा जाता है कि उसकी नलियों की मध्य रेखाएँ एक ही समतल में रहें। फ्रेम में लगा आगे का स्टियरिंग सिरा (steering head), उसपर लगनेवाले हैंडिल का डंठल और आगे के चिमटे के डंठल की मध्य रेखाएँ एक दूसरी पर संपाती (coincident) होनी चाहिए। दोनों तरु के चिमटों की भुजाएँ भी उनकी मध्य रेखा से सममित तथा समांतर होनी चाहिए। चक्कों की मध्य रेखा चिमटों की मध्य रेखा पर संपाती होनी चाहिए, अन्यथा बाइसिकिल संतुलित रहकर सीधी नहीं चल सकेगी।

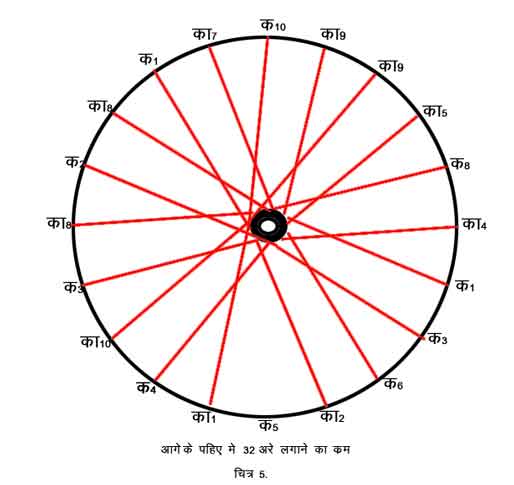

पहिया - पहियों में आजकल नाभि (hub) की स्पर्शीय दिशा में अरे लगाने का रिवाज है। स्पर्शीय अरे, पहिए के घेरे (rim) पर भ्रामक बल भली प्रकार से डाल सकते हैं। प्रत्येक दो आसन्न अरे कैचीनुमा लगकर, हब की फ्लैज (flange) से स्पर्शीय दिशा में झुके रहते हैं। चित्र ४. और ५. में क्रम से पीछे और आगे के पहियों में अरे लगाने का क्रम समझाया है। पीछे के पहिए में ४० और अगले में ३२ अरे लगते हैं, अत: उसी के अनुसार उसके घेरों में छेद बनाए जाते हैं और हबों की प्रत्येक फ्लैंज में घेरे की आधी संख्या में छेद बनाए जाते हैं। चित्र में भीतर से बाहर की तरह पिरोए जानेवाले अरे को का१, का२, आदि अक्षरों से और बाहर से भीतर की तरफ पिरोए जानेवाले अरों को क१, क२ आदि से चिह्नित किया गया है।

चित्र ४.

चित्रों को देखने से पता चलेगा कि क१ और का१ चिह्नित अरों के पारस्परिक झुकाव में, घेरे पर कितने छेदों का अंतर रहता है। चक्का तैयार करते समय व्यासाभिमुख आठ अरों को पहले लगाकर

चित्र ५.

सही कर लेते हैं, फिर शेष अरों को उसी क्रम से भरते जाते हैं। चित्रों में हब की बाई तरफ की फ्लैंज में ही अरे लगाकर दिखाए गए हैं, जो क्रम से घेरे पर विषम संख्यांकित छेदों में ही बैठे है। सम संख्यांकित छेदों में दाहिनी तरफ की फ्लैंज के अरे बैठेंगे, अत: उनके स्थानों को खाली दिखाया गया है।

तार से बने अरे सदैव तनाव की स्थिति में रहने के कारण तान कहलाते हैं। प्रयोग करते समय भी पहियों के अरों की समय समय पर परीक्षा करते रहना चाहिए, कोई अरा ढीला और कोई अधिक तनाव में नहीं होना चाहिए। उँगली से बजाकर सबको देखा जाए तो उनमें एक सी आवाज़ निकलनी चाहिए, अन्यथा पहिए टेढ़े होकर अरे टूटने लगेंगे। उन्हें कसने का काम घेरे पर लगी निपलों को उचित दिशा में घुमाकर किया जा सकता है।

बॉलबेयरिंग - बाइसिकिल के अच्छी प्रकार काम कर सकने के लिए उसके बॉल बेयरिंगों की तरफ ध्यान देते रहना आवश्यक है। यदि किसी बेयरिंग में से ज़रा भी आवाज़ निकलती हो तो अवश्य ही उसमें कोई खराबी है। उसे खोलकर उसके दोनों तरफ की गोलियों की गिनती कर, कपड़े से पोंछकर साफ चमका लीजिए। यदि कोई गोली टूटी, चटखी या घिस गई हो तो उसे बदल दीजिए, फिर उसकी कटोरी (ball-race) के वलयाकार खाँचे तथा कोनों

चित्र ६.

को देखिए। वे घिसे, कटे, या खुरदरे न हों। यदि खराब हों, तो उन्हें भी बदल दीजिए। यदि उपर्युक्त कोई ऐब न हो तथा गोलियाँ भी एक ही संख्या में तथा समान नाप की हों, तो उसमें तेल की कमी समझनी चाहिए। बेयरिंग के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का कचरा या कीचड़ तो होना ही नहीं चाहिए।

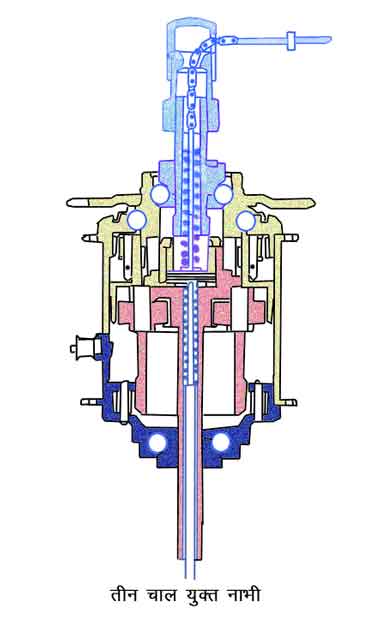

बहुचाल युक्त गीअर नाभि (hub) - यह पिछले पहिए में लगाई जाती हैं, जिसके द्वारा सवार अपनी इच्छा और आवश्यकतानुसार बाइसिकिल की चाल के अनुपात को बदल सके। आजकल

चित्र ७.

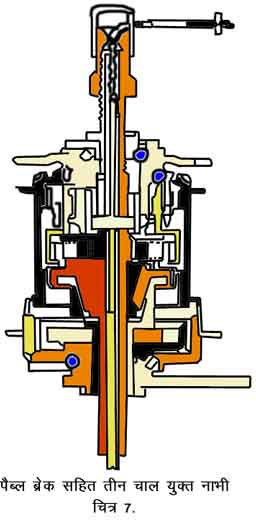

तीन चाल देनेवाले गीअर हबों का अधिक प्रचार है। ऐसी गीअर नाभि भी बनाई जाती है कि पीछे को, अर्थात् उलटा, पैडल चलाने से ब्रेक लग जाता है। चित्र ६. और ७. में स्टरमी आर्चर मिअर्स

चित्र ८.

लि. (Sturmey Archer Gears Ltd.) द्वारा बनाई तीन चालयुक्त और पैडल ब्रेकयुक्त गीअर नाभियों की बनावट काट चित्रों द्वारा क्रमश: दिखाई गई है। चाल बदलने के लिए जंजीर चक्र और नाभि के बीच की चाल के अनुपात को, नाभि की धुरी के मध्य

चित्र ९.

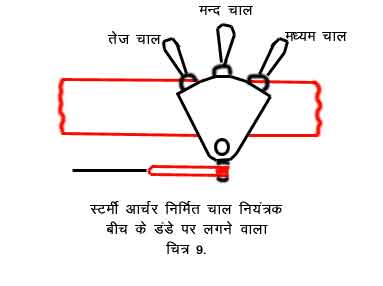

लगी बारीक कड़ियोंवाली एक जंजीर को खींचकर बदल दिया जाता है। इसे खींचने से नाभि के भीतर लगे गिअरों (gears) की स्थिति बदल जाती है। जंजीर को खींचने का काम तो सवार अपने लिवरों द्वारा ज़ोर लगाकर करता है, लेकिन वापस लौटने की क्रिया नाभि के भीतर लगी कमानी द्वारा स्वत: ही हो जाती है। चित्र ८. और ९. में क्रमश: हैडिल पर लगनेवाले और बीच के डंडे पर लगनेवाले लिवरों का विन्यास दिखाया गया है। चित्र ७. को देखने से मालूम होगा कि उसकी नाभि में कुछ और पुर्जे जोड़ देने से पैडल से ब्रेक लगाने का भी प्रबंध हो जाता है। चित्रों में बाई तरफ लगे कोन का समायोजन करने से भीतर के अन्य सब बेयरिंग स्वत: ही समायोजित हो जाते हैं। नाभि के पुर्जे खोलने के लिए, पहले बाएँ हाथ का कोन खोलकर, फिर दाहिने हाथ की तरफ लगी गोलियों की रिंग खोलनी चाहिए।

मुक्त चक्र (Free wheel) - पीछे के चक्के पर इसके लगा देने से सवार जब चाहे पैर चलाना बंद कर सकता है, फिर भी वह पहिया आजादी से घूमता रह सकता है। यह दो प्रकार का होता है,

चित्र १०.

एक तो घर्षण बेलन युक्त (चित्र १०.) और दूसरा रैचेट दाँत युक्त (चित्र ११.)। प्रत्येक मुक्त चक्र में यह गुण होना चाहिए कि भीतरी पुर्जों के अटक जाने से पैडल की जंजीर पर खिंचाव न पैदा हो और दुबारा जब पैडल चलाए जाएँ तब भीतरी पुर्जे एक दम आपस में जुटकर काम करने लगें और फिसलें नहीं। साथ ही चक्र की बनावट धूल और पानी के लिए अभेद्य होनी चाहिए। आजकल रैचेट दाँत युक्त मुक्त चक्र का ही अधिक प्रचलन है (चित्र ११.)। इसके घेरे की भीतरी परिधि पर रैचेट के दाँत कटे हैं, जिनमें यथास्थान लगाए कुत्ते (pawls) अटककर, पैडल की जंजीर के माध्यम से सवार द्वारा दिए हुए खिंचाव को पहिए की नाभि पर

श्

चित्र ११.

पारेषित कर देते हैं। पैडल चलाना बंद होते ही जंजीर ठहर जाती है तथा वे कुत्ते कमानी के जोर से रैचट के दाँतों में बारी बारी से गिरते हैं, जिससे 'कटकट' की आवाज होती है।

यदि दुबारा चलाने पर मुक्त चक्र फिसलने लगे, अथवा जाम हो जाए, तो उसे ठीक करने की पहली तरकीब यह है कि उसमें मिट्टी का तेल खूब भरकर पहिए को खाली घुमाया जाए, जब वह सब तेल निकल चुके तब उसमें स्नेहन तेल दे दिया जाए। यदि ऐब दूर न हो, तो चक्र के ढक्कन को खोल कर देखना चाहिए कि कहीं कुत्ते घिस तो नहीं गए हैं, अथवा उनकी कमानियाँ ही टूट गई हों। फिर उसे भीतर से बिलकुल साफ कर टूटे पुर्जे या गोलियाँ नई बदलकर, ढक्कन की चूड़ियाँ सावधानी से सीधी कस देनी चाहिए।

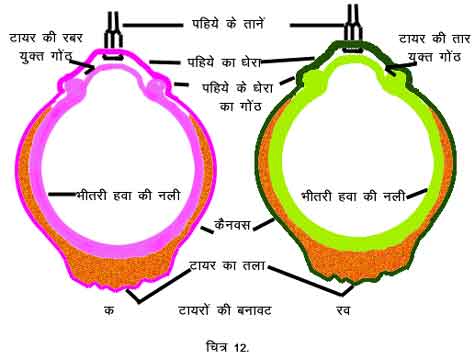

हवाई टायर - टायर को पहिए के घेरे पर जमाए रखने के लिए इसके दोनों किनारों पर या तो इस्पात के तारयुक्त, अथवा रबर की ही कठोर गोंठ बना दी जाती है, जो चक्के के घेरे के मुड़े हुए

चित्र १२.

किनारे के नीचे दबकर अटकी रहती है (चित्र १२ क. तथा ख.) और भीतरी रबर नली में हवा भर देने से टायर तनकर यथास्थान बैठ जाता है।

भीतरी नली में इतनी ही दाब से हवा भरनी चाहिए जिससे टायर सवार का बोझा सह ले और पहिए का घेरा सड़क के कंकड़ पत्थरों से नहीं टकराए, अन्यथा नली के कुचले जाने और टायर के फट जाने का डर रहेगा। आवश्यकता से अधिक हवा भर देने से टायर का लचीलापन कम होकर बाइसिकल सड़क पर उछलती हुई चलती है, लेकिन आवश्यक मात्रा में कसकर हवा भर देने से पहिए का व्यास अपनी सीमा तक बढ़ जाता है, और अच्छी सड़क पर चलते समय पैडल से कम मात्रा में शक्ति लगानी पड़ती है।

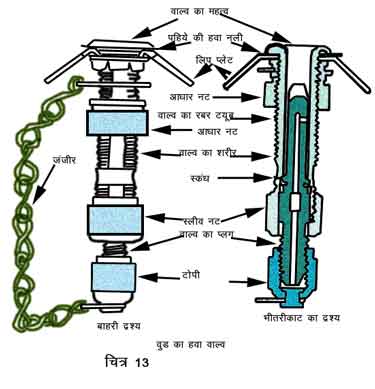

बाल्व - भीतरी नली में हवा भरने के लिए बुड के हवा वाल्ब का बहुधा प्रयोग होता है, जिसकी बनावट चित्र १३. में स्पष्ट दिखाई गई है। रबर का वाल्ब ट्यूब फटा, कुचला और सड़ा गला

चित्र १३.

नहीं होना चाहिए। बाल्व के प्लग के ऊपरी सिरे पर लगनेवाली टोपी सदैव लगी रहनी चाहिए। बाल्व का आधार नट घेरे पर सख्ती से कसा रहना चाहिए।

बाल्व का प्लग, रबर के बाल्व ट्यूब सहित बिना रुकावट के प्रविष्ट होकर, खाँचों में बैठ जाना चाहिए।

पैडल क्रैंक - पैडल क्रैकों को उनकी धुरी से कॉटरों (cotters) द्वारा ही जोड़ा जाता है। बाइसिकिल के गिरने, अथवा दुर्घटना के कारण, यदि क्रैक या धुरी टेढ़ी हो जाएँ, तो क्रेंकों को जुदा करने के लिए, उनपर लगे कॉटर के नट को खोलकर, काटर के चूड़ीदार सिरे को हथौड़े से ठोंक कर कॉटर को निकाल लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि चूड़ियाँ खराब न हो जाएँ। क्रैंक के वक्ष (boss) के नीचे लोहे की कोई लाग लगाकर ही कॉटर ठोंकना चाहिए, अन्यथा क्रैंक धुरी या बॉल बेयरिंग पर झटका पहुँचेगा। खराबी के कारण यदि दोनों क्रैंक एक सीध में न हों, तो कॉटर के चपटे भाग को रेतकर, या पलटकर, समंजित कर देना चाहिए। यदि क्रैंक अपनी धुरी पर ढीला हो, तो कॉटर को अधिक गहराई तक ठोकने से भी काम बन जाता है। बहुत दिनों तक ढीले कॉटर से ही बाइसिकिल चलाते रहने से कॉटर और क्रैंक का छेद, दोनों ही, कट जाते हैं तथा धुरी का खाँचा भी बिगड़ जाता है। अत: नया कॉटर बदलना ही अच्छा रहता है। बाइसिकिल के गिरने से अकसर पैडल पिन भी टेढ़ी हो जाती है। ऐसी हालत में पैडल के बाहर की तरफ वाले वेयरिंग की टोपी उतारकर उसका समंजक कोन निकालकर गोलियाँ हाथ में ले लेनी चाहिए। फिर पैडल की फ्रेम को सरकाकर, भीतरवले वेयरिंग की गोलियाँ भी सम्हालकर ले लेनी चाहिए, ऐसा करने पर पैडल निकल आएगा और पैडलपिन ही क्रैंक में लगी रह जाएगी। उसका निरीक्षण कर तथा गुनियाँ में सीधा कर, पैडल को यथापूर्व बाँध देना चाहिए।

चालक जंजीर - यह

जंजीर छोटी छोटी पत्तीनुमा कड़ियों, बेलनों और रिवटों

(revets) द्वारा बनाई जाती है।

इसे साफ कर, तेल की चिकनाई देकर और उसके खिंचाव

को संमजित कर ठीक हालत में रखना चाहिए। जंजीर के रिवटीय

जोड़ों के ढीले होने तथा बेलनों के घिस जाने से उसकी समग्र

लंबाई बढ़ जाया करती है। पैडल के दंतचक्र के दाँतों का

पिच (pitch) तो बदलता

नहीं, अत: जंजीर चक्र से उतर कर तकलीफ देती है। इसकी पहिचान

यह है कि पत्र पर चढ़ी हुई जंजीर के स्पर्शचाप (arc of contact) के बीच में, उसे अँगूठे

और तर्जनी से पकड़कर बाहर की तरफ खींचा जाए। यदि जंजीर

लगभग ![]() श्इंच

ही खिंचती है, तब तो ठीक है और यदि

श्इंच

ही खिंचती है, तब तो ठीक है और यदि ![]() श्इंच

तक खिंच जाती है तो अवश्य ही घिसकर ढीली हो गई होगी।

अत: बदल देनी चाहिए।

श्इंच

तक खिंच जाती है तो अवश्य ही घिसकर ढीली हो गई होगी।

अत: बदल देनी चाहिए।

हाथ के ब्रेक - पहियों के घेरों पर दबाव डालनेवाले हस्तचालित ब्रेकों की कार्यप्रणाली लीवर और डंडों के संबंध पर आधारित होती है। बाऊडन (Bowden) के ब्रेक, इस्पात की लचीली नली में लगे एक अतंपीड्य तार के खिंचाव पर आधारित होते हैं। ब्रेकों को छुड़ाने के लिए कमानी काम करती है। ब्रेक, सुरक्षा का प्रधान उपकरण है, अत: ब्रेक के डंडे सुसमंजित रहने चाहिए, अर्थात् ऐसे रहने चाहिए कि वे अरों या टायरों में न अटकें। डंडे मजबूत होने के साथ साथ सरलता से जोड़ों पर घूमनेवाले होने चाहिए। देखने में अच्छे और पुर्जें साफ सुथरे भी रहने चाहिए।

सं.ग्रं. - स्टोरी ऑव इन्वेंशन्स। (ओंकारनाथ शर्मा.)