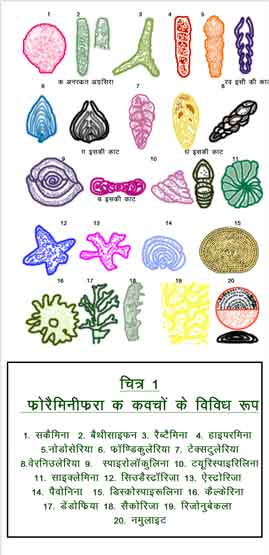

चित्र १.

फ़ोरैमिनीफ़रा के कवचों के विविध रूप

चित्र १.

फ़ोरैमिनीफ़रा के कवचों के विविध रूपफ़ोरैमिनीफ़ेरा (Foraminifera) अथवा पेट्रोलियम उद्योग का तेल मत्कुण (oil bug), प्रोटोज़ोआ, संघ के वर्ग सार्कोडिन के उपवर्ग राइज़ोपोडा का एक गण है। इस गण के अधिकांश प्राणी प्राय: सभी महासागरों और समुद्र में सभी गहराइयों में पाए जाते हैं। इस गण की कुछ जातियाँ अलवण जल में और बहुत कम जातियाँ नम मिट्टी में पाई जाती हैं। अधिकांश फ़ोरैमिनाफ़ेरा के शरीर पर एक आवरण होता है, जिसे चोल या कवच (test or shell) कहते हैं। ये कवच कैल्सीभूत, सिलिकामय, जिलेटिनी अथवा काइटिनी (chitinous) होते हैं, या बालू के कणों, स्पंज कंटिकाओं (spongespicules), त्यक्त कवचों, या अन्य मलवों (debris) के बने होते हैं। कवच का व्यास .०१ मिमी. से लेकर १९० मिमी. तक होता है तथा वे गेंदाकार, अंडाकार, शंक्वाकार, नलीदार, सर्पिल (spiral), या अन्य आकार के होते हैं।

कवच के अंदर जीवद्रव्यी पिंड (protoplasmic mass) होता है, जिसमें एक या अनेक केंद्रक होते हैं : कवच एककोष्ठी (unilocular or monothalamus), अथवा श्रेणीबद्ध बहुकोष्ठी (multilocular or polythalmus) और किसी किसी में द्विरूपी (dimorphic) होते हैं। कवच में अनेक सक्षम रध्रों के अतिरिक्त बड़े रध्रं, जिन्हें फ़ोरैमिना (Foramina) कहते हैं, पाए जाते हैं। इन्हीं फोरैमिना के कारण इस गण का नाम फ़ोरैमिनीफ़ेरा (Foraminifera) पड़ा है। फ़ोरैमिनीफ़ेरा प्राणी की जीवित अवस्था में फ़ोरैमिना से होकर लंबे धागे के सदृश पतले और बहुत ही कोमल पादाभ (pseudopoda), जो कभी कभी शाखावत और प्राय: जाल या झिल्ली (web) के समान उलझे होते हैं, बाहर निकलते हैं।

वेलापवर्ती (pelagic) फ़ोरैमिनीफ़ेरा के कवच समुद्रतल में जाकर एकत्र हो जाते हैं और हरितकीचड़ की परत, जिस सिंधुपंक (ooze) कहते हैं, बन जाती है। वर्तमान समुद्री तल का ४,८०,००,००० वर्ग मील क्षेत्र सिंधुपंक से आच्छादित है। बाली द्वीप के सानोर (Sanoer) नामक स्थान में बड़े किस्म के फ़ोरैमिनीफ़ेरा के कवच पगडंडियों और सड़कों पर बिछाने के काम आते हैं।

भूवैज्ञानिक महत्व - अधिकतर खड़िया, चूनापत्थर और संगमरमर फ़ोरैमिनीफ़ेरा के संपूर्ण कवच, अथवा उससे उत्पादित कैल्सियम कार्बोनेट से निर्मित होता है।

कैंब्रियन-पूर्व समुद्रों के तलछटों में फ़ोरैमिनीफ़ेरा का विद्यमान रहना पाया जाता है, किंतु कोयला (coalage), या पेंसिलवेनिअन (Pennsylvanian) युग के पूर्व इनका कोई महत्व नहीं था। आदिनूतन (Eocene) युग में फ़ोरैमिनीफ़ेरा गण आकार, रचना की जटिलता, निक्षेप की मोटाई तथा वितरण में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। हिमालय में एवरेस्ट पर्वत की २२,००० फुट ऊँचाई पर २०० फुट मोटा फ़ोरैमिनीफ़ेरीय चूना पत्थर का शैलस्तर वर्तमान है।

संपूर्ण भूक्षेत्र के २/३ भाग में समुद्र तलछट स्थित है और उसमें फ़ोरैमिनीफ़ेरा के जीवाश्म (fossil) पाए जाते हैं। कालपरिवत्रन के साथ साथ फोरैमिनीफ़ेरा की नई जातियों का आविर्भाव हुआ और कुछ पुरानी जातियाँ विलुप्त हो गईं। अतएव किसी अलग हुए क्षेत्र के अलग होने और उसके निर्माण काल में भूवैज्ञानिक समन्वय स्थापित करने में फ़ोरैमिनीफ़ेरा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं।

पेट्रोलियम भूविज्ञान में फ़ोरैमिनीफ़ेरा का स्थान महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र का वेधन (drilling) करते समय विभिन्न स्तरों से प्राप्त पदार्थों को एकत्र कर प्रयोगशाला में उनकी जाँच की जाती है। यदि जाँच में किसी विशेष प्रकार के फ़ोरैमिनीफ़ेरा के जीवाश्म मिलते हैं, तो उसे यह अनुमान हो जाता है कि वेधन क्षेत्र में पेट्रोलियम विद्यमान है अथवा नहीं।

कवच की आकारिकी (morphology) - फ़ोरैमिनीफ़ैरा के कवच छोटे बिंदु के आकार से लेकर अनेक इंचों के व्यास का हो सकता है। कुछ सीमित समूह के अंतर्गत ऐसे स्पीशीज़ (species) हैं जो समुद्री अमीबों से बड़े होते हैं और काइटिनी झिल्ली या असंस्कृत (primitive) कवच से रक्षित रहते हैं। इस सरल रचना से प्रारंभ कर ऐसे स्पीशीज़ विकसित हुए हैं जिनमें असंस्कृत कवच के बालू अभ्रक, स्पंज कंटिका, अथवा अन्य तलछट पदार्थों से ढकने से, या कैल्सियम कार्बोनेट के घने जमाव के कारण गोलाकार (globular) आकृति बन गई।

ये गोलाकार कवच प्रारंभिक कोष्ठों (chambers), अथवा साधारण बहुखंडीय प्रोलॉकुलस (Proloculus) के सदृश हैं। ऐसे सरल कवच में एक विसर्पी (meandering), या घुमावदार कोष्ठ बाहर से जुड़ गया, या कुछ कोष्ठ इस प्रकार व्यवस्थित हो गए कि एक लपेटदर शुरूआत (coiled beginning) हो सके और अनेक वलयी (annular) कोष्ठ जुड़ सकें। कवच की ये ही आधारभूत रचनाएँ थीं और इन्हीं से अनेक स्पीशीज़ के चोलों (tests) का प्रादुर्भाव हुआ। किसी कवचन में कोष्ठों की संख्या एक या कई सौ हो सकती है। प्राय: अतंस्थ कोष्ठ (terminal chamber) में एक या अनेक रध्रं होते हैं और जब नया कोष्ठ जुड़ता है तब इन रध्रों से (foramina) कोष्ठ के बीच आवागमन का मार्ग बन जाता है। एक बृहद समूह के अधिकांश कोष्ठों की दीवारों में सूक्ष्म पादाभीय रध्रं

चित्र १.

फ़ोरैमिनीफ़रा के कवचों के विविध रूप

चित्र १.

फ़ोरैमिनीफ़रा के कवचों के विविध रूप

१. सैकैमिना (Saccamina), २. बैथीसाइफ़न (Bathysiphon), क. अनावृत अग्रसिरा, ३. रैब्डैमिना (Rahabdammina), ४. हाइपरैमिना (Hyperammina), ५. नोडोसेरिया (Nodosaria), ख. इसी की काट, ६. फ्रॉण्डिकुलेरिया (Frondicularia), ग. इसकी काट, ७. टेक्सटुलेरिया (Textularia), घ. इसकी काट, ८. वेरनिउलिना (Verneullina), ९. स्पाइरोलॉकुलिना (Spiroloculina), च. इसकी काट, १०. ट्यूरिस्पाइ रिलिना (Turrispirillina), ११. साइक्लैमिना (Cyclammina), १२. सिउडैस्ट्रॉरिज़ा (Pseudastrorhiza), ऐस्ट्रोरिज़ा (Astrorhiza), १४. पैवोनिना (Pavonina), १५. डिस्कोस्पाइरुलिना (Discospirulina), १६. कैल्केरिना (Calcarina), १७. डेंडोफ्रया (Dendophrya), १८. सैकोरिज़ा (Saccorhiza), १९. रिज़ोनुवेकुला (Rhizonubecula) तथा २०. नमुलाइट (Nummulite)।

पाए जाते हैं और कुछ ऐसे समूह हैं जिनमें कवच की दीवारों में विस्तृत नहर प्रणाली रहती है।

बहुत सी स्पीशीज़ का कवच कूटकों (ridges), शूलों (spines), या वृत्तस्कंधों (bosses) से अलंकृत रहता है। इस सुंदरता और जटिलता के कारण फ़ोरैमिनीफ़ेरा का अध्ययन बहुत दिनों से हो रहा है। कवचों की, आकृति और संरचना के आधार पर, निम्नलिखित चार समुदायों में विभाजित किया जा सकता है:

(१)�� काइटिनी - ये केवल प्राणी सीमेंट (Animal cement) के होते हैं।

(२)�� ऐरैनेशस (Aranaceous) - ये अजैव मलबे (inorganic debris) और सीमेंट युक्त होते हैं।

(३)�� छिद्री या परफ़ोरेटा (Perforata) - ये कैल्सियम कार्बोनेट के बने होते हैं तथा रध्रं से युक्त होते हैं।

(४)�� अछिद्री या एपरफ़ोरेटा (Aperforata) - ये कैल्सियम कार्बोनेट के बने हाते हैं और इनमें रध्रं नहीं होते।

जीवित फ़ोरैमिनीफ़ेरा - अधिकतर जीवित फ़ोरैमिनीफेरा कीचड़, या बालुकामय तलों, या छोटे छोटे पौधों पर रहते हैं। कुछ थोड़े समूह वेलापवर्ती (pelagie) होते हैं और साधारण गहराई में खुले समुद्र में पाए जाते हैं। तलीय फ़ोरैमिनीफ़ेरा में इतनी और इस प्रकार की गति होती है कि अधिकांश फ़ोरमिनीफ़ेरा कुछ इंच के अंदर ही जन्म से मृत्युपर्यंत गति कर पाते हैं।

जिन स्पीशीज़ में बृहद छिद्र होता है उनके कवच के जीवद्रव्य (protoplasm) में जीवाणु, कशाभिक प्रोटोज़ोआ, शैवाल के बीजाणु (spores of algae), डायटम (diatoms) तथा जैविक अपरद (detritus) पाए जाते हैं। जब छिद्र इतना लघु होता है कि उनसे होकर बड़े बड़े खाद्यकरण प्रवेश न कर सकें, तब उनका पाचन पादाभों में विद्यमान किण्वों (ferments) द्वारा होता है।

पादाभ कवच के छिद्र के समीपस्थ जीवद्रव्य से, अथवा पादाभ रध्रों से निकलते हैं और क्षीण हो जाते हैं। जहाँ अनेकों पादाभ निकलते हैं वे एकाकार हो जाते हैं, अथवा शाखामिलन (anastomese) होता है। जीवद्रव्य से निर्मित इन तंतुओं (filaments) में निरंतर प्रवाह के कारण गति होती रहती है और इस प्रवाह द्वारा खाद्य को पकड़ने और उसके पाचन का कार्य होता है तथा ठोस या तरल उत्सर्ग का उत्सर्ज़न (excretion) होता है। यहीं नहीं, बल्कि कवच के बाहर आच्छादित, जीवद्रव्य के सहयोग से श्वसन का कार्य भी होता है। कवच के अंदर जीवद्रव्य के प्रवाह के कारण परिसंचरण (circulation) होता है और सभी कोष्ठों में भोजन इत्यादि पहुँचता रहता है।

फ़ोरैमिनीफ़ेरा का रंग उसके कवच के रंग, घनत्व और, कुछ अंश तक, कवच की रचना पर निर्भर करता है। जब कवच की दीवार पारभासी (translucent) होती है तब जीवद्रव्य का हरा, भूरा या लाल रंग उसके अंतर्वेश (inclusion) कवच के रंग का प्रमुख कारण होता है। काइटिन (chitin) भूरा होता है और प्राय: कवच को भूरापन प्रदान करता है, अन्यथा वह श्वेत होता है। प्रवालभित्ति (coral reefs) के ईद गिर्द विविध रंगों, जैसे चीनाश्वेत, नारंगी, लाल, भूरे और हरे रंग से लेकर लैवेंडर और नीले रंग, के चमकीले स्पीशीज़ पाए जाते हैं। लैवेंडर और नीले रंग अपवर्तन के कारण होते हैं। गहरे जल में जो स्पीशीज़ आंशिक रूप से पारभासी कवचों के साथ पाए जाते हैं, वे हरे होते हैं और ऐरेनेसस कवच खोल पदार्थ का रंग ग्रहण कर लेते हैं, अथवा कणों को जोड़नेवाले सीमेंट में विद्यमान लौह लवणों के कारण लाल या भूरे दिखाई पड़ते हैं, जब कि अनेक स्पीशीज़ के चूनेदार कवच श्वेत पोर्सिलेन सदृश होते हैं। उष्ण समुद्र के छिछले जलवासी फोरैमिनीफेरा के जीवद्रव्य के अंदर ज़ोओज़थेली (Zooxanthellae), जो सहजीवी शैवाल हैं, पाए जाते हैं, किंतु उनके स्वर्णिम रंग का प्रभाव फ़ोरैमिनीफ़ेरा के रंग पर बहुत ही कम पड़ता है।

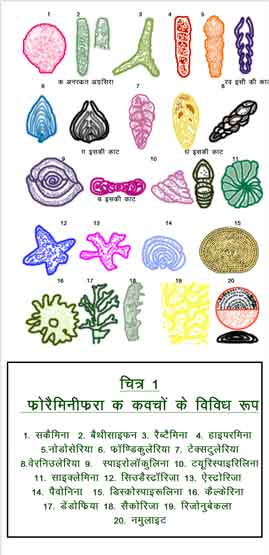

जीवनचक्र (Life-cycle) - अधिकांश फ़ोरैमिनीफ़ेरा के जीवन में लैंगिक (sexual) और अलैंगिक (asexual) चक्रीय पीढ़ियाँ होती हैं, जिनसे दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं।

लैंगिक अवस्था में कशाभिक (flagellated) युग्मक (gametes) जोड़े आपस में मिलते हैं और समागम करते हैं और इसके फलस्वरूप

चित्र २. एल्फिडियम (पॉलिस्टोमेला) का जीवनचक्र

अ. दीर्घ गोलक रूप : क. बाह्यचक्र, ख. अंतश्चक्र, ग. केंद्रक तथा घ. प्रथम कक्ष; ब. में क. युग्मक; स. में क. युग्मक; इ. में क. युग्मनज; फ. सूक्ष्मगोलक रूप : क. प्रथम कक्ष तथा ख. केंद्रक; ज. में क. लघु अमीबा (amoebulae) तथा ह. में क. बाल दीर्घगोलक रूप (तीन कक्ष)।

युग्मनज (zygote), अथवा निषेचन अमीबा (fertilization amaeba) एक गोलाकार कवच में परिवर्तित हो जाता है। लैगिक विधि से उत्पन्न प्राणी में कवच का प्रारंभिक काष्ठ बहुत ही सूक्ष्म होता है। अतएव वे सूक्ष्मगोलीय कवच (microspheric tests) कहलाते हैं।

अलैंगिक अवस्था (Asexual phase) - उपर्युक्त सूक्ष्मगोलीय प्राणी अलैंगिक विधि से प्रजनन करता है। अलैंगिक विधि से केंद्रक का क्रमिक विभाजन होता है और उनकी संख्या पूर्वविद्यमान केंद्रक की चार गुनी हो जाती है। तत्पश्चात् प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ का

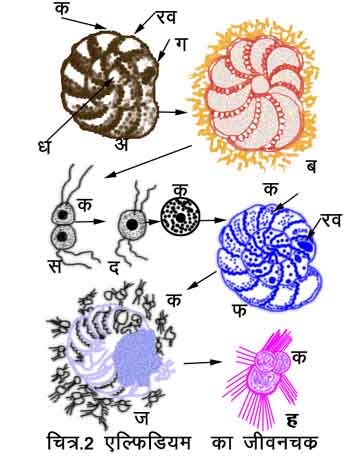

चित्र ३. नमुलाइट लीविगेटस की द्विरूपता (Nummulites laevigatus)

क. संपूर्ण दीर्घगोलक रूप की काट (�९) तथा ख. सूक्ष्मगोलक रूप की काट के अंश (�९)।

जीवद्रव्य साधारण पिंड (common mass) से अलग हो जाता है और एककेंद्रक (mononucleate) अमीबा बनाता है। इस प्रकार उत्पन्न अमीबा के प्रारंभिक कोष्ठ बृहत् होते हैं। अतएव ये दीर्घगोलीय कवच (megaspheric tests) कहलाते हैं।

जीवनचक्र के लैंगिक अथवा अलंगिक दोनों ही अवस्थाओं में अधिकांश स्पीशीज़ में प्रजनन की गतिविधि के लिए दो तीन दिनों की आवश्यकता होती है। नए कोष्ठ के जुड़ने के लिए एक दिन की आवश्यकता होती है और उसके अनेक दिनों बाद दूसरा कोष्ठ जुड़ता है। इन प्रोटोज़ोआ की आयु कुछ सप्ताह से लेकर एक साल या अधिक की होती है। यह स्पीशीज़ और ऋतु (season) पर निर्भर करती है और लैंगिक तथा अलैंगिक पीढ़ियों को मिलाकर जीवनचक्र के लिए अनेक सप्ताहों से लेकर दो या अधिक साल तक की आवश्यकता होती है।

पारिस्थितिक संबंध (Ecological relationship) - एक विद्यमान फ़ोरैमिनीफ़ेरा की बहुत सी वे जातियाँ जो एक विशेष गहराई में पाई जाती हैं, सर्वत्र उसी गहराई में मिलती हैं। पृथ्वी के इतिहास में अन्यकाल में भी इसी प्रकार की स्थितियाँ रही हैं। छिछले जल में रहनेवाली जातियों का वितरण जल के ताप के कारण प्राय: सीमित होता है। अन्य जातियाँ, ताप के अतिरिक्त अन्य बातों पर, जैसे जल की लवणता, अध:स्तर (substratum) की प्रकृति, भोजन की उपलब्धि इत्यादि, पर निर्भर करती हैं और ये बातें स्वयं जल की गहराई से प्रभावित होती हैं। इस समूह में वृद्धि और प्रजनन उपयुक्त भोज्य जीवाणुओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है। फ़ोरैमिनीफ़ेरा की बहुत सी जातियाँ तृण तथा घास से आच्छादित क्षेत्रों में ही सीमित होती हैं और जिस गहराई तक ये पौधे उगते हैं वह तल की प्रकृति और सूर्य विकिरण (solar radiation), जो जल के गँदलापन तथा अक्षांश (latitude) के अनुसार बदलता है, निर्भर करती है।

गहरे जल में जीवित फ़ोरैमिनीफ़ेरा की संख्या प्रति इकाई क्षेत्र में कम होती है, किंतु छिछले जल में उनकी संख्या प्रत्येक वर्ग फुट में सैकड़ों से लेकर हजारों तक होती है।

फ़ोरैमिनीफ़ेरा के कुछ वंश निम्नलिखित हैं :

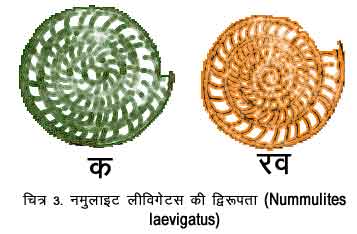

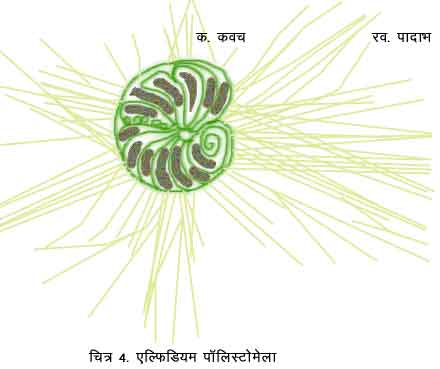

पॉलिस्टोमेला (Polystomella) - यह समुद्र में पाए जानेवाले फ़ोरैमिनीफ़ेरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह समुद्र के किनारे तल में पाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह एक छोटे घोंघे के

चित्र ४. एल्फ़िडियम (पॉलिस्टोमेला)

क. कवच तथा ख. पादाभ।

छिलके जैसा दिखाई पड़ता है। इसका कवच कड़ा, अर्धपारदर्शी और कैल्सियमी होता है। इसमें आकृति के प्रकोष्ठ बने होते हैं। ये प्रकोष्ठ समीपवर्तीं, चिपटे और सर्पिल हाते हैं। अन्य प्रोटोज़ोआ और डायटम (diatoms) इसके भोजन हैं, जिन्हें यह कवच छिद्र से निकले बाह्य जीवद्रव्य स्तर से उत्पन्न, लंबे, पतले, शाखावत् और उलझे पादाभ द्वारा पकड़ कर लगभग कवच से बाहर ही पचा लेता है।

पॉलिस्टोमेला के जीवनचक्र में निरंतर पीढ़ी परिवर्तन होता है और उसमें केंद्रीय कोष्ठ के आकार में द्विरूपता (dimorphism) पाई जाती है।

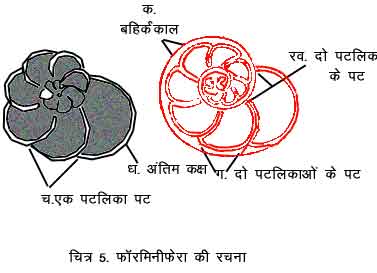

चित्र ५. फोरैमिनीफेरा की रचना (काट चित्र)

क. बहिर्कंकाल, ख. तथा घ अंतिम कक्ष, ग. दो पटलिकाओं के पट तथा च. एक पटलिका का पट।

ग्लोबिजराइना (Globigerina) - फ़ोरैमिनीफ़ेरा का यह वंश बहुत ही व्यापक है। ग्लोबिजराइना बुलायड्स (G. bulloids) विश्वव्यापी समुद्र के छिछले जलवासी स्पीशीज हैं, जो समुद्र के तल की कीचड़ों में, ३,००० फ़ैदम की गहराई में पाए जाते हैं। मृत प्राणियों के कवच समुद्रतल में बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा होकर एक प्रकार के पंक, जिसे सिंधुपंक या गलोबिजराइना सिंधु पंक (Globigerina ooze) कहते हैं, बना देते हैं। विद्यमान महासागरों का एक तिहाई तल इसी ग्लोबिजराइना सिंधुपंक से आच्छादित है। इनका कवच प्राकृतिक खड़िया का एक प्रमुख संघटक होता है।

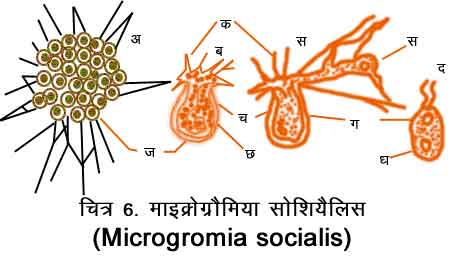

माइक्रोग्रोमिया (Microgromia) - सरल रचनावाले फ़ोरैमिनीफ़ेरा में से माइक्रोग्रोमिया भी एक है। जीवद्रव्य पिंड के अंदर केवल एक केंद्रक (nucleus) और एक संकुचनशील रिक्तिका (vacuole) होती है, जो एक साधारण अंडाकार और काइटेनीय कवच (chitino id shell) से घिरे हाते हैं। इस कवच (shell) के चौड़े मुख से जीवद्रव्य निकला होता है, जो लंबे, मृदुल सूक्ष्म और विकीर्णक

चित्र ६. माइक्रोग्रॉमिया सोशियैलिस

(Microgromia socialis)

अ. संपूर्ण निवह, ब. एकल जीवक, स. द्विविभंजन, द. लघुकशाभिका, क. जालिकापाद, ख. संततिजीव ग. तथा ज. केंद्रक, घ. तथा छ. संकुचनशील रिक्तिका और च. कवच।

रेटीकुलो पाडों (radiating reticulopods) का निर्माण करता है। इसमें दो कशाभिकाएँ (flagella) होती हैं, जिनकी सहायता से यह जल में तैरता है।

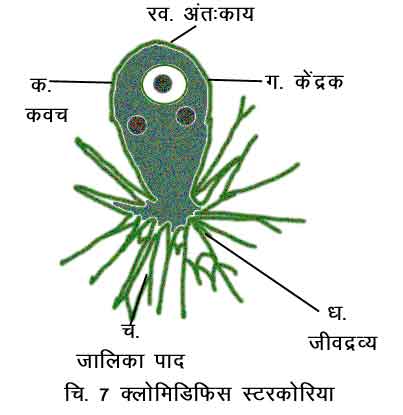

क्लैमिडोफ्रस (Chlamydophrys) - इसकी रचना माइक्रोग्रोमिया

चित्र ७. क्लैमिडोफ्रस स्टरकोरिया

(Chlamydophrys stercorea)

क. कवच, ख. अंत: काय, ग. केंद्रक, घ. जीवद्रव्य तथा च. जालिका पाद।

के सदृश होती है, किंतु यह हानिकारक परोपजीवी के रूप में मनुष्य, अथवा अन्यस्तनपोषी, की अँतड़ियों में पाया जाता है। इसका कवच नाशपाती की आकृति का और काइटिनायी होता है। कवच के एक छोर पर एक संकीर्ण छिद्र होता है, जिससे होकर जीवद्रव्य निकला होता है और शाखामिलनी रेटिकुलोपोडिया का निर्माण करता है। इसमें अलैंगिक प्रजनन द्विभाजन (binary fission) की विधि से और लैगिक प्रजनन बहुविभाजन की विधि से होता है।

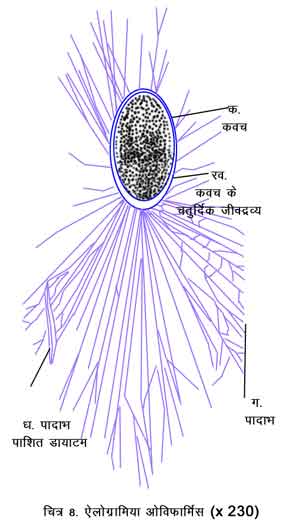

ऐलोग्रोमिया (Allogromia) - इसमें छोरीय कवचछिद्र से निकला हुआ जीवद्रव्य कवच के चारों तरफ प्रवाहित होता रहता है,

चित्र ८. ऐलोग्रोमिया ओविफ़ॉर्मिस (� २३०)

इसके पादाभ स्वाभाविक, आनुपातिक लंबाई से तिहाई छोटे दिखाए गए हैं।

क. कवच, ख. कवच के चतुर्दिक् जीवद्रव्य, ग. पादाभ तथा घ. पादाभ द्वारा पाशित डायटम।

जिससे कवच जीवद्रव्य के अंदर आ जाता है। पादाभ (pseudopodia) विलक्षण रूप से लंबे, उलझे हुए और जालिकारूपी (reticulate) होते हैं और शिकार को पकड़ने और उनका पाचन करने का कार्य करते हैं।

सं.ग्रं. - (१) एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका (२) बोराडेल, ईस्टहेम, पॉट्स, सांडर्स और जी.ए. करकुट : दि इन्वर्टिब्रेटा (३) आर.एल. कोटपाल : प्रोटोज़ोआ। (भृगुनाथ प्रसाद.)