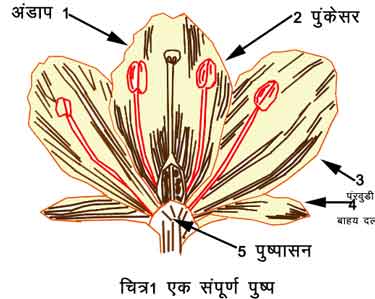

फूल या पुष्प तने का एक विकसित अंग है। जिस प्रकार तने पर पत्तियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार पुष्पासन (Thalamus) के ऊपरी भाग पर पुष्प के अंग रहते हैं। पुष्प में चार अंग होते हैं, जिनमें सबसे बाहर की ओर प्राय: हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं, जिन्हें बाह्यदल (sepal) तथा उसके अंदरवाली रगीन पंखुड़ियों को दल या पंखुड़ी (petal) कहते हैं। ये दोनों प्रकार के दल फूल के प्रजनन अंगों को सुरक्षित रखते हैं तथा फूल को आकर्षक बनाते हैं, जिससे परागण (pollination) में सुविधा होती है। रंगीन पंखुड़ियों के अंदर की तरफ प्राय: दो प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं। बाहरी भाग में पाए जानेवाला अंग परागकण (pollen grain) बनाता है और उसे

१. अंडप (मादा अंग), २. पुंकेसर (पुर्मग), ३. पंखुडी (दलपुंज), ४. बाह्य दल (बाह्य दलपुंज में) तथा ५. पुष्पासन।

पुंकेसर (stamen) कहते हैं। फूल के सबसे भीतरी भाग में पाए जानेवाले चौथे अंग का स्त्रीकेसर कहते हैं। इसमें बीजांड (ovule) का निर्माण होता है। इन्हीं दो अंगों से फल तथा बीज बनता है। जिस फूल में उपर्युक्त चारों प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उसे पूर्ण पुष्प तथा जिसमें एक भी अंग का अभाव रहता है, उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं।

फूल का विकास - फूल का विकास हमारी पृथ्वी पर कब, कहाँ और किस प्रकार के वातावरण में हुआ, इसका ठीक ठीक पता हमें अभी नहीं है; पर जो कुछ भी प्रमाण हमारे पास हैं उनसे हम यह कह सकते हैं कि आज से करीब १५ करोड़ वर्ष पूर्व मध्यजीवी महाकल्प (Mesozoic Era) में पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश में सर्वप्रथम पुष्पधारी पौधों का विकास हुआ था। अभी विद्वानों में इस बात पर भी मतभेद है कि प्रथम पुष्प में चारों प्रकार के अंग पाए जाते थे या, किसी अंग का अभाव था। जो विद्वान् ऐसा सोचते हैं।

श्

कि प्रथम पुष्प पूर्ण था, उनके मत से उभयलिंगी पुष्प, जैसे रैननकुलस (Ranunculus), चंपा इत्यादि का विकास पहले हुआ और अपूर्ण पुष्प तथा एकलिंगी नंगे फूल पूर्ण उभयलिंगी पुष्पों से कुछ भागों के लुप्त हो जाने के बाद बने हैं। अत: इस मत के अनुयायी रेनेलीस वर्ग के पौधों का विकास की दृष्टि से आदिम तथा अपूर्ण नंगे फूलवाले पौधों का अधिक विकसित मानते हैं। इस मत के विरुद्ध कुछ विद्वानों का मत है कि नंगे अपूर्ण पुष्पधारी पौधों का विकास पहले हुआ। अत: वे 'सेलिक्स' वर्ग के पौधों को आदिम मानते हैं। प्रथम पुष्प जैसा भी रहा हो उसकी बनावट में काल की गति के साथ अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए हैं। अब पुष्पधारी पौधों की करीब २,५०,००० जातियाँ पाई जाती हैं। इस पौधों का जातिकरण पुष्प के आकार पर आधारित है।

पुष्प के भाग निम्नलिखित हैं :

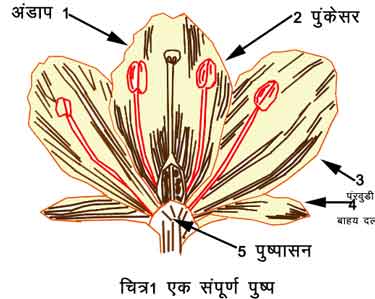

१. फूल की उत्पत्ति तरे के शीर्षस्थ (apical), अथवा कक्षीय (axillary) कलिका, के स्थानों में एक पत्ती के कक्ष से होती है। जिस पत्ती के कक्ष से पुष्प निकलता है, उसे सहपत्र (Bract) कहते हैं। कुछ पुष्पों में इस पत्ती के अलावा दो और छोटी छोटी पत्तियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें सहत्रिका (Bracteole) कहते हैं (चित्र ३.)। प्राय: ये पत्तियाँ हरी होती है। पर

|

|

|

चित्र ३. फूल में सहपत्रिकाएँ १. बाह्य दलपुंज तथा २. सहपत्रिकाएँ। |

चित्र ४. फूल का सहपत्र

(बोगेनविलिया) १. पुष्प तथा २. सहपत्र |

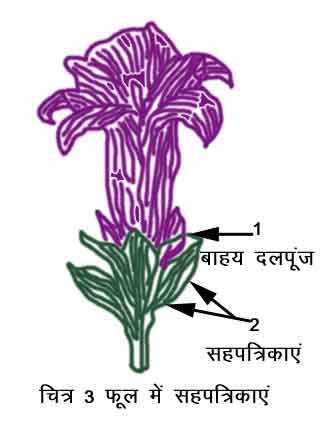

किन्हीं किन्हीं फूलों में ये रंगीन भी हो जाती हैं, जैसे बोगेनबिलिया (Bougainvillea) में (चित्र ४.)। इन पत्तियों का मुख्य कार्य पुष्पकलिका को सुरक्षित रखना है। कभी कभी यह पत्ती बृहदाकार हो जाती है और पूर्ण पुष्पक्रम को ढँक लेती है तथा उसे सुरक्षित रखती है। ऐसी पत्तियों को स्पेथ (Spathe) कहते हैं, जैसे अरवी तथा ताड़ में (चित्र ५)।

चित्र ५. अरवी के पुष्पक्रम में स्पेथ

१. स्पेथ (Spathe)

पुष्पवृंत्त या वृंतक (Pedicel) - वह भाग है जिसके सिरे पर पुष्प के विभिन्न भाग पाए जाते हैं। पुष्पवृंत के जिस भाग से पंखुड़ियाँ निकलती हैं वह पुष्पासन कहलाता है। पुष्पवृंत की आंतरिक बनावट तने जैसी होती है। पुष्पासन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :

१. जायांगाधर पुष्पासन (Hypogynous thalamus)

२. परिजायांगी पुष्पासन (Perigynous thalamus)

३. जायांगोपरिक पुष्पासन (Epigynous thalamus)

श्

कुछ फूलों में पुष्पवृंत नहीं पाया जाता। पर पुष्पासन सभी फूलों में रहता है। अंजीर, सेब, नासपाती में तो यह भाग बढ़कर फल का मुख्य अंग बन जाता है।

३. पुष्प पंखुडियाँ - ये प्राय: निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं:

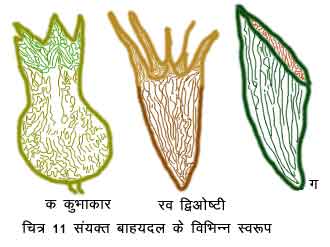

(अ) सबसे बाहरी पंखुड़ी प्राय: हरी होती है, पर कभी कभी ये रंगीन भी होती है। इन पंखुड़ियों को बाह्य दल (Sepals) और इनके चक्र को बाह्यदलपुंज (Calyx) कहते हैं। यह बाह्यदल फूल की अन्य पंखुड़ियों को सुरक्षित रखता है, विशेषकर तब जब फूल कली की अवस्था में रहता है। यह बाह्यदल प्राय: अलग अलग एक

ही दायरे में पाया जाता है। ऐसी अवस्था में इस पुंज को पृथक् बाह्य दली (polysepalous) कहते हैं। पर किन्हीं किन्ही फूलों में बाह्यदल सभी एक दूसरे से मिले होते हैं और ऐसे दलपुंज को संयुक्त बाह्यदली (Gamosepalous) कहते हैं। इन बाह्यदलों की संख्या एकबीजपत्री

क. कुंभाकार (urceolate) ख. तथा ग. द्विओष्टी (bilabiate)

वर्ग के पौधों में प्राय: पाँच पाई जाती है। संयुक्त बाह्यदली अवस्था में ये बाह्यदल चित्र ११. में दर्शाए प्रकारों में पाए जाते हैं।

(ब) दूसरे चक्र में पाई जानेवाली पंखुड़ियाँ प्राय: रंगीन होती हैं। इन्हें दल (Petals) तथा इनके चक्र को दलपुंज (Corolla) कहते हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ प्राय: पुष्प को आकर्षक बनाती हैं, जिससे कीट इत्यादि परागण में सहायक होते हैं। इन पंखुड़ियों से गंध तथा इनकी ग्रंथियों से मीठा रस प्राप्त होता है, जिनके कारण पतिंगे तथा शहद की मक्खियाँ फूल पर आती हैं और परागण क्रिया में सहायक होती हैं। ये पंखुड़ियाँ भी प्राय: अलग अलग, अथवा एक दूसरे से मिली हुई अवस्था में, पाई जाती हैं और इन्हें क्रमश: पृथक्दली (Polypetalous) और संयुक्तदली (Gamopetalous) कहते हैं। इनकी संख्या भी प्रथम वर्ग की पंखुड़ियों के समान एकबीजपत्री पौधों के पुष्प में प्राय: तीन तथा द्विबीजपत्री पौधों के पुष्प में प्राय: पाँच या इससे भी अधिक होती हैं।

संयुक्तदली अवस्था में ये पखुड़ियाँ चित्र १२ (देखें फलक) में दिखाए गए रूपों में पाई जाती हैं।

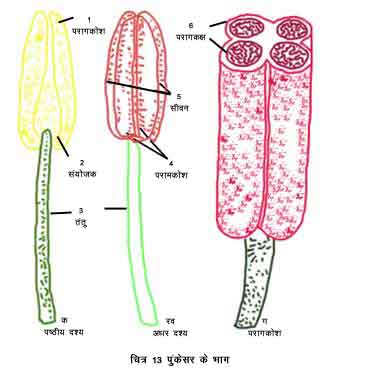

४. पुमंग (Androecium) - तीसरे चक्र में पाया जानेवाला फूल का भाग पराग का निर्माण करता है, जिसे पुंकेसर कहते हैं

चित्र १३. पुंकेसर के भाग

क. पृष्ठीय दृश्य, ख. अधर दृश्य तथा ग. परागकोश की आड़ी काट का परिवर्तित दृश्य।

१. परागकोश, २. संयोजक, ३. तंतु, ४. परागकोश को पालि, ५. सीवन तथा ६. परागकक्ष।

और इसके समूह को पुमंग कहते हैं। इनका पुंतंतु (filament of another) परागकोश (anther) को ऊपर की तरफ उठाए रखता है, जिससे पराग वितरण में सुविधा हो। परागकण परागकोश में बनते हैं। जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाते

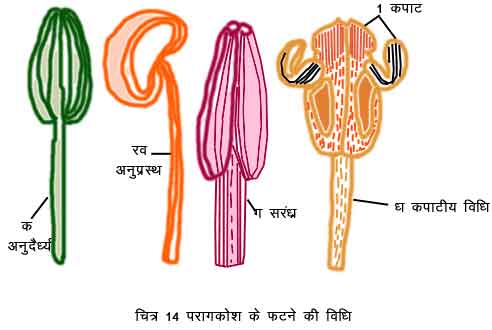

क. अनुदैर्ध्य, ख. अनुप्रस्थ, ग. संरध्र तथा घ. कपाटीय विधि

हैं, तो परागकोश नियमित रूप से फट जाते है और पराग निकलने लगता है। यही पराग हवा अथवा कीटों के द्वारा दूसरे फूलों तक वितरित हो जाता है। परागग्रंथि के फटने का तरीका चित्र १४. में दिखाया गया है।

पुंकेसरों की संख्या भी निश्चित होती है। एकबीजपत्री वर्ग के फूलों में तीन या छह और द्विबीजपत्री वर्ग के फूलों में दो, चार, पाँच, छह, या दस पुंकेसर होते हैं। ये अलग अलग अथवा आपस में मिले हुए पाए जाते हैं। कभी कभी पुंकेसर पुष्पासन पर से न निकलकर ऊपर से निकलते हैं और ऐसी अवस्था में इन्हें 'दललग्न'

|

|

| श् | श् |

कहते हैं। प्राय: एक फूल के सभी पुंकेसर एक ही प्रकार के होते हैं। किन्हीं किन्हीं फूलों में कुछ पुंकेसर छोटे बड़े होते हैं और कभी कभी तो कुछ में परागकण भी नहीं बनता, तब इन्हें बंध्य पुंकेसर (Staminode) कहते हैं।

गुलाब अथवा कमल के फूलों में कभी कभी परागकोश रंगीन दलों पर पाए जाते हैं, जिससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि पुंकेसर की उत्पत्ति दल से हुई। पुंकेसर एक दूसरे से निम्नलिखित दो अवस्थाओं में मिलते हैं:

(अ) पुंकेसर (stamen) आपस में मिले रहते हैं। पर परागकोश अलग अलग रहते हैं। इस अवस्था को संधी कहते हैं। गुड़हल

|

|

| श् | श् |

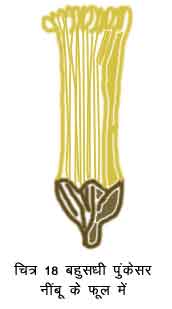

(Hibiscus rosasinensis) के फूल में सभी पुंकेसर मिलकर एक नली बनाते हैं, जो पुंकेसरी नली कहलाती है। इस प्रकार की संधी को एकसंधी (Monadelphous) कहते हैं। नीबू के फूल में थोड़े थोड़े पुंकेसर मिलकर कई गुच्छे बनाते हैं। ऐसी अवस्था को बहुसंधी (Polyadelphous) कहते हैं।

(ब) परागकोश एक दूसरे से मिले होते हैं, पर पुंकेसर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ऐसी अवस्था को युक्तकोशी (Syngenesious) कहते हैं। इस प्रकार के पुंकेसर सूर्यमुखी के फूल में मिलते हैं।

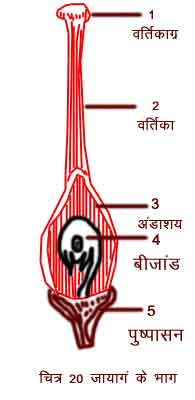

(५) जायांग (Gynaeceum) - पुष्प के मध्यवर्ती भाग में पाया जानेवाला चौथा अंग अंडप (Carpel) कहलाता है। एक से अधिक अंडप से जायांग बनता है। एकबीजपत्री वर्ग के पौधों में प्राय: तीन अंडप मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं। जायांग के अंदर बीजांड (ovule) रहता है, जिससे बीज बनता है। जायांग की बनावट सुराहीनुमा होती है। सब से ऊपरी भाग वर्तिकाग्र (stigma), मध्य का भाग वर्त्तिका (style) तथा सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय (ovary) कहलाता है।

वर्तिकाग्र कई प्रकार का होता है। कुछ फूलों में यह गोलाकार गेंद की तरह, कुछ में चिपटी तश्तरी की तरह और कुछ में झाड़ीनुमा तथा रोएँदार होता है (फलक पर चित्र २१. देखें)।

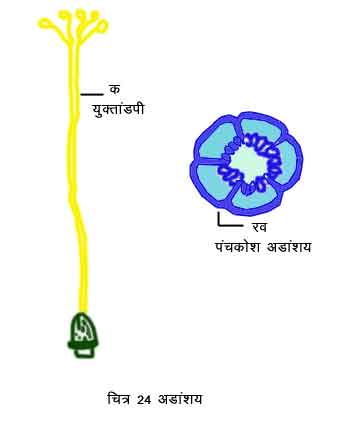

वर्तिकाग्र पर परागकण जमा हो जाते हैं। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र अंडाशय के ऊपर ही लगा हुआ दिखलाई पड़ता है। वर्तिकाग्र तथा वर्तिका दोनों ही भाग फल बनाते समय सूख जाते हैं। अंडाशय जायांग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसी भाग में बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के भीतर एक अथवा कई बीजांड बीजांडासन के ऊपर लगे रहते हैं। एक फूल में अंडप जब एक से अधिक रहते हैं, तो वे निम्नलिखित दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं :

(अ) हर एक अंडप अलग अलग पुष्पासन पर लगा रहता है।

ऐसी अवस्था में जायांग वियुक्तांडपी (Apocarpous) कहलाता है। यह अवस्था हमें चंपा के फूल में मिलती है।

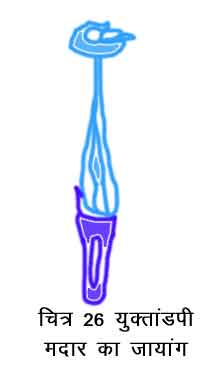

(ब) दो या अधिक अंडप आपस में जुड़े रहते हैं। प्राय: अंडपों के वर्तिकाग्र, वर्तिकाएँ तथा अंडाशय तीनों भाग आपस में एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं और फूल में एक संयुक्त जायांग बन जाता है, जिसे युक्तांडपी (Syncarpous) कहते हैं।

|

|

| श् | श् |

श्

कभी कभी अंडाशय में एक ही कोश पाया जाता है, पर प्राय: कोश की संख्या उतनी ही पाई जाती है जितने अंडप आपस में जुड़कर जायांग बनाते हैं। कुछ फूलों में जायांग का केवल वर्तिकाग्र या वर्तिकावाला भाग आपस में जुड़ा रहता है। पर अंडाशय अलग रहते हैं, जैसे मदार के फूल में।

जब पुष्पासन जायांगाधर (hypogynous), अथवा परिजायांगी (perigynous), अवस्था में रहता है, तो जायांग उत्तम कहा जाता है। परंतु जायांगोपरिक (epigynous) अवस्था में जायांग को निम्न कहते हैं (चित्र ६-८)।

श्

अंडाशय से फल बनता है और उसके अंदर बीज पाए जाते हैं। अत: हम देखते हैं कि पुष्प में केवल निम्नलिखित दो अंग ही प्रजनन कार्य करते हैं :

(१) पुंकेसर के परागकोश में परागकण बनते हैं। पराग वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद अंकुरित होकर नरयुग्मक (male gamete) बनता है। कुछ पुष्प में केवल पुंकेसर पाए जाते हैं। उन्हें पुंलिंगी फूल कहते हैं। परंतु अधिकतर फूलों में पुंकेसर और अंडप दोनों ही पाए जाते हैं और ऐसे फूलों को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं।

(२) दूसरे प्रकार के प्रजननवाले अंग अंडप कहलाते हैं और उनके अंदर बीजांड बनता है। कुछ फूलों में केवल अंडप पाए जाते हैं और इन्हें मादा पुष्प कहते हैं। नर और मादा फूल मक्का तथा ताड़ के वृक्ष पर अलग अलग पाए जाते हैं (फलक पर देखें चित्र २७)।

कुछ पुष्पधारी पौधों में पुष्प बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए लेंस का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार के फूल सूर्यमुखी तथा पीपल वर्ग के पौधों में पाए जाते हैं, परंतु कुछ पौधों

चित्र २८. त्रिज्यासममित पुष्प

(गुलाब का फूल)

में तो काफी बड़े फूल पाए जाते हैं, जैसे रेफलीसिया के पौधों में एक फूल लगभग एक मीटर व्यास तक का होता है।

फूल के आकार - बाहर से देखने पर कुछ फूल सुडौल दिखाई पड़ते हैं और वे लंबवत् दो बराबर भागों में किसी भी दिशा से काटे जा सकते हैं। ऐसे फूलों को त्रिज्यासममित (Actinomorphic) कहते हैं, जैसे कमल या गुलाब के पुष्प।

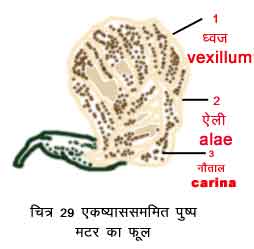

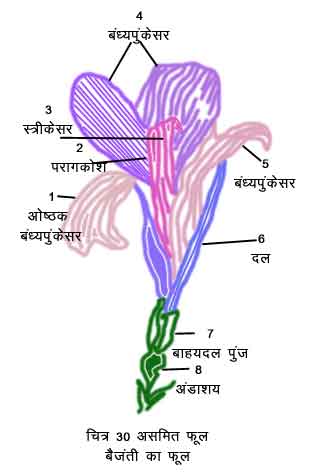

दूसरे किस्म के फूल, जैसे मटर या डेलकीनियम का फूल केवल दो बराबर भागों में लंबवत् काटे जा सकते हैं। इन्हें एकव्याससममित (Zygomorphic) कहते हैं। तीसरे प्रकार के फूल, जैसे बैजयंती या हल्दी का फूल किसी भी तरह लंबवत् बराबर भागों में नहीं बाँटे जा सकते। अत: इन्हें बेडौल असममित पुष्प कहते हैं।

|

|

फूल का वर्णन - ऐसे तो फूल का वर्णन उसके रूप, रंग तथा गंध से होता हैं पर वैज्ञानिक आधार पर हम पुष्पवर्णन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं :

(क) सहपत्र - यदि फूल में सहपत्र है, तो उसे सहपत्री और यदि सहपत्र नहीं है तो सहपत्ररहित पुष्प कहेंगे।

(ख) बाह्य आकार - वर्णन किए हुए उपर्युक्त तीनों आकारों में से जो भी आकार हो उसका उल्लेख करेंगे।

(ग) लिंगभेद - नर, मादा अथवा उभयलिंगी जैसा भी पुष्प हो उसका उल्लेख करेंगे।

(घ) पुष्पवृंत - यदि फूल में वृंत है तो उसे वृंतसहित और नहीं है तो अवृंत कहेंगे।

(च) पुष्पासन - वर्णन किए हुए तीनों प्रकारों में से जो भी आकार हो उसका उल्लेख करेंगे।

(छ) बाह्यदलपुंज - वर्णन किए हुए प्रकारों में से जिस किस्म का हो उसका उल्लेख। कुछ पुष्पों में बाह्यदलपुंज के अलावा पुष्प के बाहरी भाग में उसी प्रकार की छोटी छोटी और भी पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं। इन्हें एपिकैलिक्स (Epicalyx) कहते हैं, जैसे गुड़हल तथा कपास के फूल में। एपिकैलिक्स की संख्या तथा रंग को भी बताना चाहिए।

(ज) दलपुंज - जिस प्रकार बाह्यदलपुंज का वर्णन होता है उसी प्रकार दलपुंज का भी वर्णन होता है।

(झ) पुंमग - इसका उल्लेख उसी प्रकार होगा जैसा आगे वर्णन किया गया है।

(ट) जायांग - इसका वर्णन आगे किया गया है।

इस प्रकार पुष्पवर्णन के पश्चात् उसके नीचे पुष्पचित्र तथा पुष्पसूत्र लिखना चाहिए। पुष्पचित्र से हमें फूल के बाह्य आकार तथा सभी प्रकार की पंखुड़ियों का आपस में संबंध तथा स्थानभेद का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। पुष्पवर्णन पूरा तभी होता है, जब पुष्पचित्र के नीचे पुष्पसूत्र दे देते हैं। इसमें कुछ चिह्न तथा अंकों द्वारा ही पुष्प का वर्णन कर देते हैं। चिह्न निम्न प्रकार दर्शाए जाते हैं:

| बाह्य आकार |

|

||||

| लिंग भेद |

|

श्

बाह्यदलपुंज - के. कैलिक्स

५ संख्या, ५ अलग अलग

५ संख्या, ५ आपस में मिले हुए

दलपुंज - क. करोला

५ संख्या, ५ अलग अलग

५ संख्या, ५ आपस में मिले हुए

पुमंग - ऐ. ऐंथर या स्टेमन्स

५ संख्या, ५ अलग अलग

५ संख्या, ५ आपस में मिले हुए,

९अ१ संख्या ९ आपस में मिले हुए तथा १ अलग

५अ५ दस पुंकेसर अलग अलग दो दायरे में

क.ए. दललग्न पुंकेसर

जायांग - गा. अंडप

५ संख्या ५ अंडप, वियुक्तांडपी

(५) संख्या ५ अंडप, युक्तांडपी

(५) संख्या ५ अंडप, युक्तांडपी और निम्न जायांग

(५) संख्या ५ अंडप, उत्तम जायांग

अभी तक पुष्प के बाह्य रूप का वर्णन किया गया है। अब यह भी बताया जाएगा कि पुष्प में कहाँ और कैसे नर तथा मादा युग्मकों

का निर्माण होता है और ये दोनों आपस में कैसे संयोग कर फल और बीज बनाते हैं, जिनसे वंश बढ़ता है।

परागकण तथा नरयुग्मक का बनना - नवजात पुंकेसर में जब परागकोश बनने लगता है, तब उन ग्रंथियों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं: (१) बाहर की तरफ छोटी कोशिकाएँ तथा (२) भीतर की तरफ कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएँ। कुछ कोशिकाएँ कुछ बड़ी होती हैं, उन्हीं में से हर एक में चार चार परागकण बनते हैं। हर परागकण में दो केंद्रक और बाहर की तरफ दीवार बन जाती है। इसी अवस्था में परागकोश फटते हैं और परागकण बाहर निकल आते हैं। ये हवा तथा कीटों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं (फलक पर चित्र ३१. देखें)। यहाँ कुछ देर में परागकण की दीवार को फाड़कर एक परागनलिका (pollen tube) निकलती है, जो वर्तिका के अंदर बढ़ने लगती है और जब यह नलिका कुछ बड़ी हो जाती है, तब परागकेसर का एक केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक बनता है। अत: हर एक परागकण से दो नर युग्मक बनते हैं (फलक पर चित्र ३२ देखें)।

भ्रूणकोश (Embryosac) का निर्माण - नवजात अंडाशय में एक अथवा अनेक बीजांड पाए जाते हैं। हर एक बीजांड गोलाकार होता है। उसके बाहरी भाग में दो पर्त की दीवार रहती है, जिससे घिरा हुआ अंदर की ओर बीजांडकाय होता है (फलक पर चित्र ३३ देखें)।

शुरू में बीजांडकाय की सभी कोशिकाएं एक प्रकार की होती हैं, परंतु कुछ समय बाद प्राय: एक कोशिका बड़ी हो जाती है और यह चार कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन्हीं चारों में से एक कोशिका बढ़ने लगती है और बाकी तीन मर जाती हैं। यही बढ़ती हुई कोशिका भ्रूणकोश बनाती है, जो एक थैले के आकार का हो जाता है, जिनमें से एक मादा युग्मक (female gamete) बनता है (फलक पर चित्र ३४ देखें)।

मादा युग्मक चारों तरफ से बंद अंडाशय में सुरक्षित रहता है, परंतु परागकण परागकोशों से बाहर निकलकर कुछ समय के लिए फूल से एकदम अलग हो जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुँचने के लिए ये वायु, कीटों अथवा मक्खियों पर आश्रित रहते हैं। परागकोशों के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण (Pollination) कहते हैं।

परागण - पुष्पों में परागण कीटों, शहद की मक्खियों, चिड़ियों तथा जानवरों द्वारा होता है। परागकण इनके द्वारा एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। जब एक फूल का पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो उसे स्वयंपरागण (Self-pollination) कहते हैं। जब दूसरे फूल का पराग किसी और फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो उसे परपरागण (Cross-pollination) कहते हैं। एक ही जाति के परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर गिरने से परागनलिका तथा नरयुग्मक बनते हैं। हर एक किस्म के फूल का परागकण हर किस्म के वर्तिकाग्र पर परागनलिका नहीं बना पाता। ऐसा देखा गया है कि वर्तिकाग्र पर एक प्रकार का रस निकलता है, जो परागकणों को जागृत कर देता है और उनमें से परागनलिका तथा युग्मक बनने लगता है (देखें परागण)।

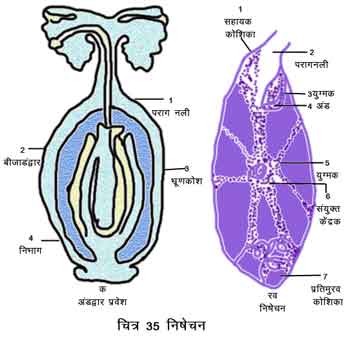

निषेचन (Fertilization) - जैसा ऊपर बताया गया है, हर एक परागकण से उसकी परागनलिका में दो नर युग्मक बनते हैं। परागनलिका वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय में जाती है और उसमें स्थित बीजांड के बीजांडकाय में से होती हुई भ्रूणकोश के

अंदर घुस जाती है। वहाँ पहुँचाने पर नलिका का अग्रिम भाग फूट जाता है और दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में निकल पड़ते हैं। इन दोनों में से एक नर युग्मक मादा युग्मक मादा युग्मक से तथा दूसरा दो अन्य केंद्रकों से घुल मिल जाता है। इस प्रकार नर तथा मादा युग्मक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। इस क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है।

अंकुरोत्पत्ति तथा फल और बीज का बनना - पुष्प में परागण के पश्चात् बाहरी पंखुड़ियाँ तथा पुंकेसर मुरझा जाते हैं। जायांग में वर्तिकाग्र और वर्तिका भी परागनलिका के बाद सूखने लगती हैं, परंतु पुष्पवृंत, पुष्पासन और अंडाशय बढ़ने लगते हैं। अंडाशय और पुष्पासन बढ़कर फल बन जाते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड निषेचन के उपरांत बढ़ जाते हैं और बीज बनाते हैं।

बीजांड में नर तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा युग्मक जो बीजांड के दो और केंद्रकों के साथ मिल जाता है उससे बीज के अंदर भ्रूणपोष (endosperm) बनता है। भ्रूणपोष से भ्रूण अपना खाना प्राप्त करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्प एक ऐसा विकसित भाग है जहाँ नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है और अनेक क्रियाओं के बाद फल और बीज बनता है।

पुष्प का बनना - पुष्प पौधों पर कब और किस अवस्था में बनता है, इसका पूर्ण ज्ञान तो हमें अभी नहीं है, पर कुछ वैज्ञानिकों ने यह दिखलाया है कि पौधों की पूर्ण विकसित पत्तियों में एक प्रकार का हारमोन जिसे 'फ्लारिजेन' कहते हैं, बनता है। यही पदार्थ तने के ऊपरी भाग की तरफ जाता है और कली को पुष्पकली में परिवर्तित करता है। यदि फ्लोरिजेन न बने, तो कलियों से शाखाएँ बन जाती हैं। यह भी कहा जाता हैं कि फ्लोरिजेन के बनने में पौधों की आयु तथा वातावरण का भारी प्रभाव पड़ता है। फ्लारिजेन का बनना दिन की लंबाई पर निर्भर है। इसी से कुछ पौधे गरमी में तथा कुछ जाड़ों में फूलते हैं और उन्हें दीर्घ तथा क्षीण दिवसीय पौधे कहते हैं। कुछ पौधों के फूलों में दिवस की लंबाई का असर नहीं होता और वे साल भर फूलते रहते हैं, अत: उन्हें अनिर्धारित पौधे कहते हैं।

फ्लोरिजेन के अलावा दो, तीन, पाँच, त्रिइंडोबेनज़ोइक अम्ल से पौधे को सींचने पर पुष्प बनने लगते हैं। कभी कभी तो फूल को नुमाइश में निर्धारित समय पर खिलाने के लिए इस अम्ल का प्रयोग भी करते हैं।

पुष्प का खिलना प्रकाश तथा ताप पर निर्भर करता है। कुछ पुष्प तो हमेशा एक ही समय पर और खास मौसम में लिखते है। घने विषुवतीय जंगलों में जहाँ बारहों महीने एक सा मौसम रहता है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो हर साल एक विशेष महीने में खिलते हैं। वहाँ के निवासी उन फूलों को देखकर महीने का नाम बता देते हैं।

कुछ फूल केवल दिन को खिलते हैं, जैसे कमल आदि, और कुछ फूल रात को खिलते हैं, जैसे कुमुदिनी, तथा कुछ सुबह के समय खिलते हैं, जैसे शंखपुष्पी और 'पार्टुलाका'। कुछ पौधों में उनके जीवनकाल में एक ही बार फूल लगता है, जैसे केला तथा बाँस में, और फूलने फलने के बाद वे मर जाते हैं। अत: फूल का खिलना वातावरण पर निर्भर करता है। किन्हीं किन्हीं फूलों का तो रंग भी क्षार परिवर्तन से सुबह से शाम तक बदलता रहता है।

पुष्पक्रम (Inflorescence) - यदि पुष्प तने की शीर्षस्थ कलिका के स्थान पर मिलता है, तो उसे शीर्षस्थ कहते हैं। पर जब पुष्प तने के कक्ष पर मिलता है, तो उसे कक्षीय कहते हैं। प्राय: कई पुष्प एक ही पुष्पक्रमाक्ष पर पाए जाते हैं और उन्हें निम्नलिखित प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:

(१) पुष्प तने पर शीर्षस्थ कलिका के स्थान पर रहता है और तने का बढ़ाव कक्षीय कलिका से होता है। ऐसे पुष्पक्रम को ससीमाक्षी (Cymose) कहते हैं।

(२) पुष्प तने अथवा डंठल पर कक्षीय कलिका के स्थान पर रहता है और तने का बढ़ाव शीर्षस्थ कलिका द्वारा होता है। ऐसे पुष्पक्रम को असीमाक्षी (Racemose) कहते हैं।

(३) जब ऊपर बताए गए दोनों प्रकारों के मिले जुले पुष्पक्रम बनते हैं, तब उसे मिश्रित (Mixed) पुष्पक्रम कहते हैं। इन तीनों पुष्पक्रमों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, जो चित्रों द्वारा भी दर्शाया गया है:

१. समीमाक्षी : (क) पुष्प अकेला तथा शीर्षस्थ, (ख) पुष्प एक से अधिक तथा (ग) एक ही गुच्छा डंठल पर (फलक पर चित्र ३६ देखें)। और (अ) चंद्राकार : पुष्पवृंत लंबा, पुष्पवृंत संकुचित (फलक चित्र ३७ देखें)।

(ब) वृश्चिकी : डंठल लंबा, डंठल संकुचित (फलक पर चित्र ३८ देखें)।

(स) द्विबाहु समीमाक्ष : डंठल लंबा, डंठल संकुचित, (फलक पर चित्र ३९ देखें)।

(द) समीमाक्ष (फलक पर चित्र ४० देखें)।

२. असीमाक्षी : (क) पुष्प अकेला तथा कक्षीय (फलक पर चित्र ४१ देखें); (ख) सवृंत पुष्प एक साथ : असीमाक्ष, समशिख (corymb) तथा पुष्पछत्र (umbel) (फलक पर क्रमश: ४२, ४३ तथा चित्र ४४ देखें)।

(ग) अनेक अवृंत पुष्प एक साथ थोड़े लंबे पुष्पक्रमाक्ष पर :

(अ) स्पाइक (spike, फलक पर चित्र ४५ देखें), कैटकिन (catkin, फलक पर चित्र ४६ देखें), स्पैडिक्स (spadix, फलक पर चित्र ४७ देखें)। (ब) गेंदाकार (फलक पर चित्र ४८ देखें)।

(घ) बहुअसीमाक्षी (फलक, पर चित्र ४९ देखें):

(अ) बहुस्पाइक (फलक पर चित्र ५० देखें), (ब) बहुस्पेडिक्स (फलक पर चित्र ५१ देखें) तथा (स) बहुपुष्पछत्र (फलक पर चित्र ५२ देखें)।

३. मिश्रित : पेनिकिल (फलक पर चित्र ५३ देखें)।

फूल का उपयोग - वर्णसंकर पौधों को बनाने के लिए एक पुष्प के परागकण को लेकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर रखते हैं। इस प्रकार जो बीज बनता है, उससे हम अच्छे पौधे पाते हैं। परागण के द्वारा पौधों के कुछ उपयोगी गुणों को हम अपनी भलाई के लिए, एक से दूसरे पौधे में ला सकते हैं। इस प्रकार हम अच्छे बीज तथा फल और फूलवाले पौधों को बना सकते हैं।

पुष्प के प्राय: सभी भाग खाद्य, औषधि, रंग अथवा गंध बनाने के काम में लाए जाते हैं। बीज तथा फल से तेल निकाला जाता है, जो खाने तथा साबुन आदि बनाने के काम में आता है। महुआ के दलपुंज को सुखाकर लोग खाते हैं और उसे पानी में सड़ाकर शराब भी बनाते हैं। गोभी के फूल को खाते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों का गुलकंद बनाया जाता है, जो कब्ज की दवा है। केसर और पलास के फूलों से रंग निकलता है। इत्र इत्यादि अनेक फूलों से निकाले जाते हैं। कहीं कहीं, तो पुष्प की बड़े पैमाने पर खेती होती है और बेल्जियम तथा हॉलैंड में डैफोडिल के फूलों के व्यापार से काफी आमदनी है। हमारे देश में भी पुष्पों की भारी खपत देवपूजा और सजावट के कार्यों में होती है।

आदिकाल से ही पुष्प अपनी गंध तथा सुंदरता के कारण देवता तथा मनुष्य को प्रसन्न करने के हेतु उपयोग में लाया जाता है। अनेक राष्ट्रों ने पुष्प को राज्यचिह्न के रूप में मान्यता दी है।

आजकल पुष्प को चिरकाल तक रखने के लिए ऐसे मसालों तथा तरीकों का उपयोग करते हैं कि कोई भी पुष्प काफी समय तक अपने रंग रूप को बनाए रखता है। यदि ताजे पुष्प कागज के डब्बों में भरकर डीपफ्रीज़ में -१०रूसें. पर रख दिए जाएँ, तो वे लगभग एक साल तक अपने रंगरूप को बनाए रखते हैं। ऐसे रखे हुए पुष्प ठंढ में जमे रहते हैं। जब भी उन्हें पानी में डाल दिया जाता है,

चित्र ३१. परागकोष का विकास तथा लघुबीजाणुजनन की अवस्थाएँ : क. तरुण परागकोष्ठ की अनुप्रस्थ काट; ख. चार लघुबीजाणुधानियों में प्रप्रूसु कोशिकाओं की चार पंक्तियों का विभेदन (छायाकृत); ग. प्राथमिक बीजाणुकोशिकाएँ (छायाकृत) तथा भित्तीय कोशिकाएँ (३); घ. लघुबीजाणु, या परागजनक कोशिकाएँ; च. लघुबीजाणु-धानियाँ (पराग कक्ष), जिनमें पराग जनक कोशिकाएँ (४) तथा टेपीटम (५) दिखाए गए हैं; छ. परागजनक कोशिकाओं में अर्धसूची विभाजन की द्वयक अवस्था; ज. चतुष्क अवस्था (चौथा केंद्रक पीछे की ओर है); झ. तथा ट. चतुष्फलकीय अवस्था तथा परागों का विकास (९. बाह्यचोल) और ठ. परिपक्व परागकोष की अनुप्रस्थ काट (७. पराग, ८. संयोजक)।

चित्र ३२. नर युग्मकोद्भिद का विकास तथा शुक्रजनन : क. द्विकेंद्रक अवस्था; ख. परागनलिका के रूप में जननछिद्र से निकलता हुआ अंत: चोल; ग. बाद की अवस्था में परागनलिका का सिरा; घ. शुक्रजनन, अथवा जननकोशिका का विभाजन होकर दो नर युग्मकों का बनना; च. अधिक विकसित परागनलिका, जिसमें दो नर युग्मक तथा नलिकाकेंद्र दिखाए गए हैं। १, ४, तथा ७. जनन कोशिकाएँ; २, ५, ६ तथा ९. नलिका अथवा कायिक कोशिकाएँ तथा ८. नरयुग्मक हैं।

चित्र ३३. साधारण बीजांड की अनुदैर्ध्य काट : १. बीजांड वृंत, २. नाभिका, ३. रेफी (raphe), ४. निभाग (Chalaza), ५. भ्रूणकोष, ६. केंद्रक, ७. बाह्य अध्यावरण, ८. अंत: अध्यावरण तथा ९. बीजांड द्वार।

चित्र ३४. मादा युग्मक की विभिन्न अवस्थाएँ।

वे थोड़े समय के लिए ताजे हो जाते हैं। पुष्पों को प्लास्टिक ब्लाक में भी सील कर देने से बहुत समय तक ठीक हालत में रखा जा सकता है। पुष्प को कागज से दबाकर संग्रहालयों में रखते हैं। इस प्रकार उनका रंग काफी समय तक बना रहता है। नीचे लिखे हुए तरीके से भी हम पुष्प तथा रंगीन फलों को रख सकते हैं। फॉर्मेलिन (Formalin) के ४ऽ विलयन में १०ऽ साफ शक्कर मिलाकर उसमें फूल या फल रखें, अथवा विलयन को बना लें :

आसुत पानी ४,००० घन सेंमी.

ज़िंक क्लोराइड २०० ग्राम

फॉर्मेलिन ४०ऽ १०० घन सेंमी.

ग्लिसरीन १०० घन सेंमी.

ज़िंक क्लोराइड को गरम आसुत पानी में घुलाना चाहिए और छानकर ठंडा हो जाने पर ही उसमें फॉर्मेलिन तथा ग्लिसरीन डालना चाहिए। वनस्पति संग्रहालय (herbarium) में रंगीन फूलों को इन मोम के कागज में दबाकर रखना चाहिए। इससे उसका रंग अधिक समय तक बना रहता है। पहले तो लोग फूलों के रंगीन चित्र भी बनाकर रखते थे, जिससे उनके रंग रूप का भी आभाव होता था। ये चित्र जल अथवा तैल रँगों से रँगे जाते थे और केवल कुछ ही लोग उन्हें बना पाते थे। अब तो रंगीन फिल्म का उपयोग कर फोटोग्रफी द्वारा हम किसी भी पुष्प का चित्र खींचकर रख सकते हैं। ये चित्र फूल के रूप रंग को भली प्रकार दर्शाते हैं। पुष्प पशुओं तथा मनुष्यों को आकर्षित करते हैं। (कैलााचंद्र मिश्र)