द्विनेत्री

दूरदर्शी -

सबसे पहला द्विनेत्री

दूरदर्शी सन्

१६०८ में लेपरहे (Lepperhey)

द्वारा तैयार

किया गया। यह

उपकरणिका दो

समांतर अक्ष के

दूरदर्शियों

का युग्म थी।

द्विनेत्री

दूरदर्शी -

सबसे पहला द्विनेत्री

दूरदर्शी सन्

१६०८ में लेपरहे (Lepperhey)

द्वारा तैयार

किया गया। यह

उपकरणिका दो

समांतर अक्ष के

दूरदर्शियों

का युग्म थी। द्विनेत्री

दूरदर्शी -

सबसे पहला द्विनेत्री

दूरदर्शी सन्

१६०८ में लेपरहे (Lepperhey)

द्वारा तैयार

किया गया। यह

उपकरणिका दो

समांतर अक्ष के

दूरदर्शियों

का युग्म थी।

द्विनेत्री

दूरदर्शी -

सबसे पहला द्विनेत्री

दूरदर्शी सन्

१६०८ में लेपरहे (Lepperhey)

द्वारा तैयार

किया गया। यह

उपकरणिका दो

समांतर अक्ष के

दूरदर्शियों

का युग्म थी।

एक साधरण द्विनेत्री दूरदर्शी, गैलिलिओ किस्म के दो दूरदर्शियों का युग्म होता है। द्विनेत्री का उपयोग पार्थिव वस्तुओं के देखने में होता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के द्विनेत्री में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बने। गैलिलियों किस्म के दूरदर्शी सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसलिए साधारण द्विनेत्री दूरदर्शी के निर्माण में इसी प्रकार के दूरदर्शी का उपयोग होता है। साधारण द्विनेत्री दूरदर्शी को नाट्य दूरबीन (ग्र्द्रड्ढद्धa क्रथ्aद्मद्म) कहते हैं।

गैलिलिओ किस्म के दूरदर्शी में दो मुख्य दोष होते हैं :

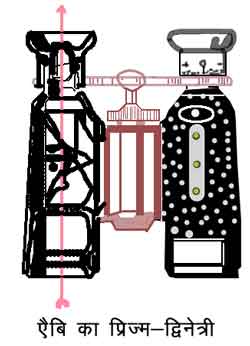

चित्र १. ऐबि का प्रिज़्म-द्विनेत्री

इसमें ऐबि का समक्ष उत्क्रमणी प्रिज़्म लगा हुआ है।

का निर्माण किया जो केपलर दूरदर्शी में बने हुए उल्टे प्रतिबिंब को क्षैतिज और उर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में सीधा करके दिखा सकता है। द्विनेत्री उपकर्णिकाओं के विकास में पोरो का उक्त आविष्कार बड़ा महत्वपूर्ण है। पोरो के त्रिपार्श्व संयोजन में दो समकोण त्रिपार्श्वी को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके कर्ण पृष्ठ (hypotenuse faces) एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और उनके पूर्ण परावर्तन पृष्ठ (total reflection faces) परस्पर समकोणिक होते हैं। पोरो के बाद

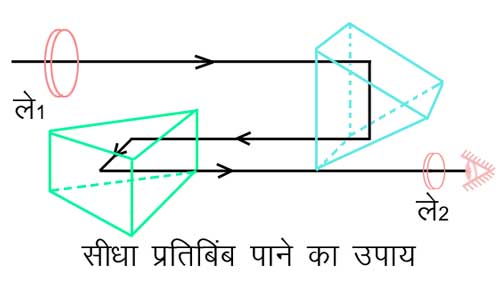

चित्र २. सीधा प्रतिबिंब पाने का उपाय

समकोणीय प्रिज़्मों में पूर्ण परावर्तन द्वारा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है; ले१ तथा ले२उ लेंस।

ऐबे (Abbe) ने त्रिपार्श्व यौगिकों के प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया। आधुनिक त्रिपार्श्व द्विनेत्री (prism binocular) के विकास पर ऐबे के अनुसंधानों का विशेष प्रभाव पड़ा है।

त्रिपार्श्व द्विनेत्री - यह केपलर किस्म के दो दूरदर्शियों का युग्म होता है, जिसमें दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बने हुए उल्टे प्रतिबिंब को

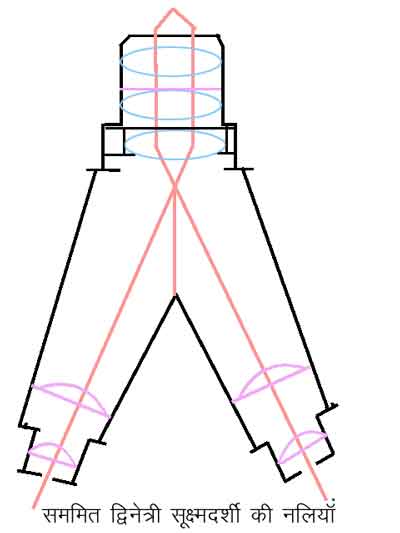

चित्र ३. सममित द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शी की नलियाँ

दो समकोण समद्विबाहु त्रिपार्श्व सीधा कर देते हैं। ये त्रिपार्श्व दूरदर्शी के अभिदृश्यक और उपनेत्र के बीच में स्थित रहते हैं। त्रिपार्श्वी द्वारा जिस प्रकार क्षैतिज और उर्ध्वाधर दिशाओं में प्रतिबिंब को सीधा किया जाता है, वह चित्र १. में बताया गया है। वस्तु से आई हुई प्रकाशकिरण अभिदृश्यक ले१ में से गुजरने के बाद प्रथम त्रिपार्श्व पर टकराती है। इस त्रिपार्श्व की वर्तक कोर (refracting edge) उर्ध्वाधर होती हैं, जिससे वह प्रतिबिंब को क्षैतिज धरातल में सीधा कर देती है। प्रथम त्रिपार्श्व से निकलने के बाद प्रकाशकिरणें दूसरे त्रिपार्श्व पर गिरती हैं, जिसकी वर्तक कोर क्षैतिज स्थिति में रहती है। इससे उर्ध्वाधर धरातल में प्रतिबिंब सीधा हो जाता है। दूसरे त्रिपार्श्व से निकलने के बाद प्रकाशकिरणें उपनेत्र ले२ में प्रवेश करती है। उपनेत्र द्वारा इस सीधे प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। त्रिपार्श्वों के कारण दूरदर्शी की नलिका की लंबाई पर्याप्त कम हो जाती है।

द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शी - यह दो सूक्ष्मदर्शियों का युग्म होता है जिसमें त्रिपार्श्वो की सहायता से प्रतिबिंब को सीधा किया जाता है।

त्रिविमदर्शी (Stereoscope) इसकी विशेषता यह होती है कि इससे वस्तुओं के ठोसपन का अनुभव होता है। दो निकटस्थ वस्तुओं की दूरी अथवा गहराई का अनुभव नेत्र और वस्तुओं के अंतर पर निर्भर करता है। दोनों नेत्रों के रेटिनाओं पर बने हुए प्रतिबिंबों में कुछ अंतर होता है और इसी भिन्नता के कारण गहराई या ठोसपन का अनुभव होता है। त्रिविमदृष्टि का परास (range) १,२५० से १,६०० गज तक होता है।

साधारणतया त्रिविमदर्शी में एक ही वस्तु के दो फोटो इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनसे पदार्थ के ठोसपन का अनुभव होने लगता है। आखों के बीच की दूरी () जितनी होती है उतनी ही दूरी पर स्थित दो लेंसों से वस्तु के दो फोटो ले लिए जाते हैं। अब इन दोनों फोटों को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि दाहिनी आँख केवल दाहिनी ओर के लेंस से ली हुई फोटो को ही देख सके और दूसरी फोटो को न देख सके। इसी व्यवस्था को त्रिविमदर्शी कहते हैं।

सं.ग्रं. - एम. वॉन रोहर : डाई वाइनोकलरेन इंस्टेटमेंट (१९०७); एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका (१९५७)। (बसंतलाल जैन)