द्रवघनत्वमापी (Hydrometer) ऐसे यंत्र को कहते हैं जिससे बिना किसी गणना के, द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं। इन यंत्रों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान अत्यंत प्राचीन समय से था और इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि आर्किमीडीज़ (१८७- २१२ ई.पू.) को इनकी जानकारी थी।

द्रवधनत्वमापी की रचना इस सिद्धांत पर आधारित है कि द्रव में अंशत: निमज्जित और संतुलित पिंड का भार उतने द्रव के भार के बराबर है जो पिंड का डूबा हुआ भाग विस्थापित करता है। जब द्रवघनत्वमापी को ऐसे द्रव में छोड़ते हैं जिसमें यह स्वतंत्र रूप से तैर सकता है, तब उसके दंड और द्रव के समतल पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से द्रव का घनत्व पढ़ लिया जाता है। पढ़ने के लिए दंड के भीतर एक मापनी चिपकी रहती है। यदि इस मापनी के किसी विशिष्ट अंशांकन चिन्ह से नीचे द्रवघनत्वमापी का आयतन आ'(V') है और द्रव का घनत्व घ (r ) है, तो विस्थापित द्रव का द्रव्यमान आफ़ घ (V'r ) हुआ। यदि द्रवघनत्वमापी का द्रव्यमान द्र (M) है तो

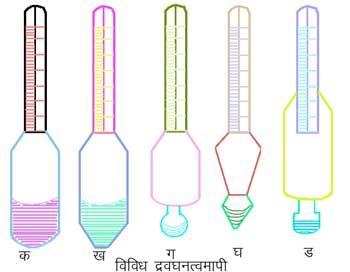

चित्र १. विविध द्रवघनत्वमापी

आ� घ = द्र [V'r =M] अर्थात् घ = द्र/आ'[r =M/V']अतएव यदि दंड पर अंकित निम्नतम चिन्ह के नीचे आयतन आ (V) और उच्चतम तथा निम्नतम चिन्हों के बीच आयतन अ (v) है, तो उन घनत्वों का परास जो द्रवघनत्वमापी से नापे जा सकते हैं द्र/(आ + अ) [M/(V+v)] से द्र/आ [M/V]तक है। इन सूत्रों को प्राप्त करने में पृष्ठतनाव और तापपरिवर्तन के लघु प्रभावों की उपेक्षा की गई है। मापनी पर क्रमिक अंशांकन चिन्हों के बीच इतना संभव होता है कि वे सुविधापूर्वक पढ़े जा सकें। इन भी क्रमानुसार लिखी होती हैं, जिनसे घनत्व तुरंत जाना जा सके। घनतव का एकक प्राय: ग्राम प्रति मिलीलिटर लिया जाता है। यह एकक द्रव्यमान और लंबाई के मूलभूत एककों पर आधारित रहता है।

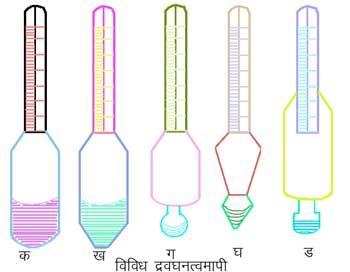

चित्र २. बायल का द्रवघनत्वमापी

द्रवघनत्वमापी के उपयोग - एक प्रायोगिक उपयोग द्रव की शुद्धता का अनुमान करना है। पेट्रोलियम उद्योग में पेट्रोलियम उत्पादों के घनत्व को उनके गुण का मापदंड माना जाता है। प्राय। घनत्व के स्थान में आपेक्षिक घनत्व का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है, उत्पाद और पानी दोनों के १५रू सें. ताप पर के घनत्वों का अनुपात। जिन द्रवों से काम पड़ता है उनके प्रसार-गुणांक बड़े होने के कारण उनके घनत्वों की तुलना के लिए एक विशिष्ट ताप का चुना जाना वांछनीय है और यह ताप सामान्यतया २५रू सें. लिया जाता है। द्रवघनत्वमापी की मापनी के अंशांकन चिन्हों पर वे घनत्व लिखे रहते हैं जो इस ताप के उस द्रव का होता जिसमें द्रवघनत्वमापी इस अंश तक डूबता। किंतु द्रव का सदा इस ताप पर लाना असुविधाजनक होता है, इसलिए नीचे जैसी एक द्विक् सारणी दी रहती है, जिसमें द्रवघनत्वमापी के पाठ्यांक और द्रवताप के संगत, १५रू सें. पर घनत्व प्राप्त करने के लिए संशोधन पढ़ा जा सकता है :

|

द्विक् सारणी का प्रतिदर्श |

||||

|

द्रवघनत्वमापी का पाठ्यांक, ग्राम प्रति मिलि. |

सें. डिग्री में ताप, |

|||

|

१०� |

११� |

१७� |

२१� |

|

|

०.७०० |

- ०.००४८ |

- ०.००३८ |

+ ०.००१ |

+ .००४८ |

|

०.७५० |

- ०.००४४ |

- ०.००३५ |

+ .०००१ |

+ .००४३ |

कभी कभी संशोधन के जोड़ने और घटाने की झंझट से बचने के लिए संशोधित घनत्व ही दिया रहता है, तब ये सारणियाँ और बृहत् हो जाती हैं; क्योंकि ऊपर की सारणी में तो अंतर्वेशन (देखें अंतर्वेशन) से काम चल जाता है, लेकिन साक्षात् घनत्ववाली सारणी में तापों और पाठ्यांकों की सूक्ष्म वृद्धि भी देनी पड़ती है। द्रवघनत्वमापी का दूसरा उपयोग शर्करा के विलयन में शर्करा की प्रतिशतता ज्ञात करना है, जिसके लिए विलयन का ताप और द्रवमापी से उसका घनत्व पाठ्यांक ज्ञात कर द्विक् सारणी के अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है।

इस प्रकार द्रवघनत्वमापी के साथ सारणियों का होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर सारणियों को संशोधित किया जा सकता है और उसी द्रवघनत्वमापी से काम चल जाता है। अगर यह सिद्धांततया मान लिया जाए कि द्रवघनत्वमापी का कार्य घनत्व पढ़ना है और सारणियों का कार्य उन पाठ्यांकों को सार्थकता देना है, तो बहुत कुछ में सरलीकरण, और वर्तमान भ्रांतियों का निवारण, किया जाएगा।

अमरीका में ऐसे द्रवघनत्वमापियों का प्रचलन है, जिनमें घनत्व, अथवा आपेक्षिक घनत्व, अंशांकित न होकर कोई स्वेच्छ मापदंड अंकित रहता है; उदाहरणतया १५रू सें. पर आपेक्षिक घनत्व ०.७२९२ के मोटर ईधंन के स्थान पर ६२ ए.पी.आई. मोटर ईधंन कहने, स्मरण रखने और व्यवहृत करने में अधिक सुविधा है।

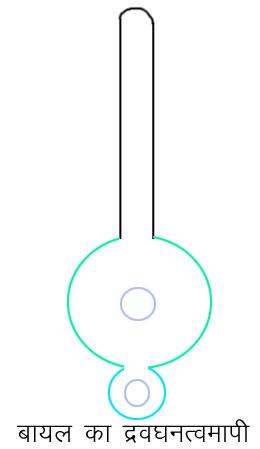

चित्र ३. साइक द्रवघनत्वमापी

काच द्रवघनत्वमापियों की रचना - काच द्रवघनत्वमापी अनीलकृत (annealed) होना चाहिए और ऐसे काच का बना होना चाहिए जिसपर ऊष्मा तथा रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव न्यूनतम हो और जो धारी आदि दोषों से मुक्त हो। इसका दंड साधारणतया बेलनाकार होता है, किंतु अन्य आकार भी प्रचलित हैं। कुछ नमूने चित्र १. में दिए गए हैं। इनके भीतर भारी द्रव्य इस प्रकार भरा होना चाहिए कि द्रवों में तैरते समय इसका दंड ऊर्ध्वाधर रहे। भारी द्रव्य यदि पारा है, तो वह अलग एक बल्ब में बंद रहना चाहिए (चित्र १. ग, घ, ङ) और यदि वह सीसे ही गोलियाँ हैं तथा मुख्य बल्ब में बंद हैं तो उन्हें मोम से चिपकाकर स्थिर बना देना चाहिए (चित्र १. क, ख)। मापनी का कागज अच्छे प्रकार का हो और वह दंड में मजबूती से चिपका रहे। मापनी के चिन्हों से संपाती चिन्ह काच दंड पर भी खुदे रहें, जिससे मापनी के अकस्मात् खिसक जाने का पता लग जाए। अंशांकन चिन्ह एक ऊर्ध्वाधार स्तंभ में क्षैतिज दिशा में बने हों और यथासंभव पर्याप्त संख्या में हों तथा लगभग दो दो मिलीमीटर की दूरी पर हों।

चित्र ४. द्रवघनत्वमापी का बटखरा

मापनी पर अंशांकन का आधार, जैसे १५� सें. पर ग्राम प्रति मिलि., खुदा रहना चाहिए। यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि यदि दंड के उच्चतम बिंदु के संगत घनत्व घ० (r ०) और न्यूनतम के संगत घ१ (r १) है, तो बल्व (दंड से नीचे का भाग) और दंड के आयतनों का अनुपात

![]()

यदि दंड का आंतरिक व्यास एक समान है, दंड की लंबाई ला (L) तथा उच्चतम चिन्ह से घनत्व घ (r ) वाले चिन्ह की दूरी ल (१) है तो

![]()

इनके अवकल लेने पर हम देखते हैं कि

तल � त घ/घ२ (d १ � d r / r २)।

इस प्रकार जैसे जैसे घ (r ) बढ़ता है, ल (१) में वृद्धि अपेक्षतया कम होती जाती है; फलत: मापनी में नीचे की ओर अंशांकन चिन्ह अधिकाधिक समीप होते जाते हैं।

देवघनत्वमापी पर ताप का प्रभाव - मान लें ताप त'(t') पर किसी द्रव का पठित घनत्व घ (r ) है, जो मानक ताप त (t) पर घनत्व घ'(r ') संनिकटत: निम्नलिखित सूत्र से मिलता है:

घ� उ घ {१अ प्र (त-त� )} [r � = r {1+ a (t-t� )}]

जहाँ प्र (a ) द्रवमापी के काच का प्रसार गुणांक है, जो सामान्यतया .००००२६ होता है। इस प्रकार ४०� सं. के तापांतर का प्रभाव घनत्व में १% का अंतर उत्पन्न करेगा जो उपेक्षणीय है।

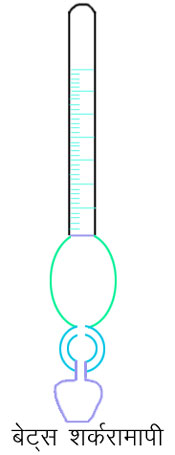

चित्र ५. बेट्स शर्करामापी

पृष्ठतनाव का द्रवघनत्वमापी के पाठ्यांक पर प्रभाव - जब द्रवघनत्वमापी का दंड किसी द्रव में अंशत: निमज्जित होता है, तब पृष्ठतनाव के कारण जलतल दंड के समीप कुछ ऊँचा उठ जाता है। जितने उत्कर्षी बल से द्रव उठता है, उतने ही बल से दंड नीचे को प्रेरित होता है, और एक प्रकार से उसके द्रव्यमान द्र (M) में वृद्धि p ब त/ग (p d T/g) हो जाती है; यहाँ व (d) सेंटीमीटर में दंड का व्यास है, त (T) द्रव का पृष्ठतनाव है, ग (g) गुरुत्वत्वरण (सेंमी. प्रति सेकंड२) हैं। इसलिए यदि मानक द्रव से, त (T) अधिक पृष्ठतनाववाले द्रव में, द्रवमापी घनत्व घ (r ) पढ़ता है, जो पाठ्यांक में संशोधन

होगा; यहाँ l (ल), घनत्व (r ) के निकट दंडमापनी के एक उपविभाग की लंबाई हैं। उदाहरणत:, यदि व (d)= .५ सेंमी., ल(l )= .१५ सेंमी, ग (g)= ९८० सेंमी. प्रति सेकंड२, घ(r )= १.०२५ ग्राम प्रति मिलि. तो २० डाइन प्रति सेकंड पृष्ठतनाव के अंतर के लिए संशोधन १. उपविभाग से अधिक ही हो जाता है। कुछ द्रवों में, विशेषकर तनु जलीय विलयनों में, थोड़े से अपद्रव्य के कारण पृष्ठतनाव में पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है। अधिकांश, इसी कारण द्रवघनत्वमापियों से अधिक यथार्थता अपेक्षित नहीं होती है।

देवघनत्वमापियों के दो प्रकार - मापक्षमता के अनुसार द्रवघनत्वमापी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपेक्षिक घनत्वमापी, जिनका आजकल ब्रिटेन और अमरीका में विशेष प्रचलन है। सामान्यतया इनसे १५रू सें. पर अपेक्षिक घनत्व पढ़ा जाता है। द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए आपेक्षिक घनत्व को जल के १५� सें. पर के घनत्व ०.९९९०४१ ग्राम प्रति मिलि. से गुणा करना होता है। दूसरे प्रकार के द्रवघनत्वमापी सीधे घनत्व को नापते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये अधिक उपयोगी हैं और इनका प्रचार बढ़ता जा रहा है।

इतिहास - इंग्लैंड में द्रवघनत्वमापी के उपयोग का प्रथम विवरण रॉबर्ट बॉयल द्वारा प्रकाशित फिल. ट्रांसै. के जून, १६७५ के अंक में मिलता है। बॉयल ने द्रवघनत्वमापी काच का बनाया था और वह मूल रूप में आधुनिक द्रवघनत्वमापी से मिलता जुलता था। द्रवघनत्वमापियों का प्रचार स्पिरिट की सांद्रता नापने के लिए उस समय की सुविदित बारूद द्वारा स्थूलपरीक्षा के स्थान पर होने लगा। जैसे जैसे स्पिरिट पर राजकर बढ़ा और उसकी सांद्रता के अधिकाधिक यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती गई, द्रवघनत्वमापियों में भी पर्याप्त विकास होता गया और धातु के ऐसे द्रवघनत्वमापी बने जिनमें बटखरे भी इच्छानुसार लगाए जा सकते थे। १७९४ ई. में जॉर्ज गिल्पिन ने ऐलकोहल और पानी के विभिन्न अनुपातों के मिश्रणों के आपेक्षिक घनत्व आ (त� फा./६०� फा.) की ३०� फा. से ८०� फा. तक मान के प्रत्येक अंश के लिए बृहत् सारणी दी। ऐसी सारणियों के प्रयोग के लिए घनत्व का निर्धारण शेष था। इसके लिए राज्य सरकार ने १८१६-१८१८ ई. में बार्थोलोम्यू साइक्स का द्रवघनत्वमापी और उसकी सारणी को वैध घोषित कर दिया। अन्य देशों में भी स्पिरिट की सांद्रता ज्ञात करने के लिए द्रवघनत्वमापियों और उनके संबद्ध सारणियों का प्रयोग होता है। संयुक्त राज्य अमरीका, में अशांकित द्रवघनत्वमापी से ऐलकोहल उद्योग में ६०� फा. पर प्रमाण स्पिरिट (proof spirit) की प्रतिशतता का पठन किया जाता है। रूस, फ्रांस, और इटली में स्पिरिट की सांद्रता ऐलकोहल की आयतनानुसार प्रतिशतता से और जर्मनी में भारानुसार प्रतिशतता से व्यक्त की जाती है। इन प्रणालियों से भी अधिक भिन्नता द्रवघनत्वमापियों में है। इसलिए उनके व्यवहार में अत्यंत सावधानी अपेक्षित है।

ग्रेट ब्रिटेन में वॉर्ट्स (worts) (वह द्रव जिससे किण्वन द्वारा बीअर बनती है) के शर्करा-समावेश पर राजस्व का अनुमान करने के लिए बेट्स शर्करामापी का प्रयोग होता है। इस द्रवघनत्वमापी से आपेक्षिक घनत्व पढ़ा जाता है और बटखरों के प्रयोग से इसका पठनपरास बढ़ जाता है। ब्रिंक्स शर्करामापी से १७.५� सें. के शर्करा विलयनों में भारानुसार शर्करा की प्रतिशतता ज्ञात होती है। कुछ द्रवघनत्वमापियों में नली के भीतर तापमापी भी बंद रहता है, जिसपर ताप के स्थान में वे संशोधन अंकित रहते हैं, जो मानक ताप पर घनत्व प्राप्त करने के लिए पाठ्यांक में जोड़ने होते हैं। कुछ काच के द्रवघनत्वमापी किसी विशेष ताप के लिए अंशांकित होते हैं और उनके चिन्हों पर मापकताप के घनत्व अंकित रहते हैं। ट्वैडिल द्रवघनत्वमापियों का छह का कुलक होता है, जो घनत्वों के विभिन्न परासों में उपयोगी हैं। जल से अधिक घनत्ववाले द्रवों के लिए बौम द्रवघनत्वमापी काम आते हैं। इनमें बराबर दूरी पर चिन्ह लगे रहते हैं और घनत्व अथवा घनत्व से संबंधित किसी भी गुण के अनुसार इसके पाठ्यांकों का सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है।

ऐसे द्रवघनत्वमापी से भी घनत्व ज्ञात करना संभव है, जिसमें आवश्यकतानुसार बटखरे लगाकर उसे एक नियत बिंदु तक डुबोया जाए और द्रवघनत्वमापी के भारत से द्रव के घनत्व की गणना की जाए। ऐसा एक द्रवघनत्वमापी निकल्सन के नाम से प्रसिद्ध है और विद्यालयों की प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होता है। उद्योग में उपयोगिता के कारण द्रवघनत्वमापियों का यथार्थ होना आवश्यक है और विभिन्न देशों में इन्हें मानकता प्रदान करने की राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं।

सं.ग्रं.- फिलोसॉफिकल ट्रैक्शंन (१७९०, १७९२, १७९४); जे. स्कैरिसब्रिक : स्पिरिट ऐसेइंग १८९८; स्पिरिट टेबिल्स साइक्स हाइड्रोमीटर, कस्टम्स ऐंड एक्साइज़ कमिश्नर्स एच.एम. की आज्ञा से प्रकाशित (१९१६); नैशनल ब्यूरो ऑव स्टैंडर्ड्स, सर्कूलर १६ (१९२२), सर्कुलर ५९ (१९१६), सर्कुलर १९ (१९२४), सर्कुलर ४१० (१९३६)।

(हरिश्चंद्र गुप्त)