दूरवीक्षण (Television) का अर्थ है दूर से देखना और उस पद्धति को भी कहते हैं, जिससे कोई बदलता हुआ दृश्य, एक स्थान से दूर, विद्युत् द्वारा भेजा और देखा जा सकता है। स्थिर दृश्यों (still pictures) को भेजने या प्रसारित करने की एक अन्य पद्धति को (जिसमें समय अधिक लगने के कारण केवल स्थिर दृश्य ही भेजे जा सकते हैं) प्रतिकृति संचारण (facsimile transmission) कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार दूरदर्शी से देखना दूरवीक्षण नहीं है।

जब दृश्य ऐसे निकट स्थान से देखना हो जहाँ से दूरवीक्षण कैमरा तक तार जोड़े जा सकते हैं, वह ऐसे प्रयोग को बंद परिपथ (closed circuit) दूरवीक्षण कहते हैं। अधिक दूरी के लिए दृश्य के विद्युत् संकेतों से एक अत्यधि आवृत्ति के प्रेषक (V H. F. transmitter), ४०-८००� १०६ प्रति सेकंड, के विद्युत्तरंगों को न्यूवाधिक, अर्थात् मॉडुलन (modulate) करके प्रसारित किया जाता है। ये तरंगें प्रकाश की किरणों की भाँति सीधी रेखा में चलती हैं, इसलिए दूरवीक्षण का प्रसारण पृथ्वी की गोलाई के कारण साधरणत: लगभग ३०-४० किलोमीटर की दूरी तक ही किया जा सकता है। प्रसारण क्षेत्र के और अधिक विस्तृत करने के लिए सूक्ष्म तरंगों की कड़ी (microwave links) अथव समाक्ष केबल (coaxial cables) की सहायता से अन्य प्रेषकों की स्थापना हो सकती है, परंतु ये दोनों ही साधन बहुत महँगे होते हैं। आधुनिक कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा भी दूरवीक्षण चित्र भेजे जाने का प्रयास हो रहा है।

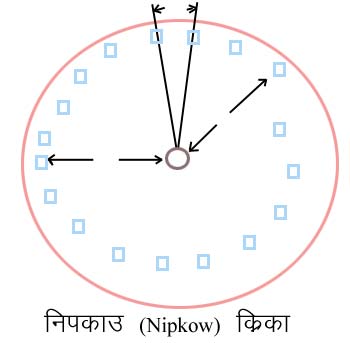

दूरवीक्षण विज्ञान ने पिछले २५ वर्षों में बहुत अधिक प्रगति कर ली है और कई देशें में रंगीन चित्रों तक का दूरवीक्षण होने लगा है। इस लेख में हम संक्षेप में 'काले सफेद' दूरवीक्षण की मुख्य बातें दे रहे हैं। दूरवीक्षण का विचार कोई नया नहीं है। सन् १८८४ में निपकाऊ (Nipkow) ने इसके मुख्य तथ्यों का प्रयोग किय था और तब से अनेक वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के आविष्कारों ने इसको आज के रूप तक पहुँचाया है। इनमें विशेष रूप से बेयर्ड (Baird), फार्न्सवर्थ (Farnsworth) तथा ज़्वोरिकिन (Zworykin) के नाम उल्लेखनीय हैं।

मनुष्य के कान ध्वनि की त्रुटियों को उतनी सूक्ष्मता से नहीं परख सकते जितना उसकी आँखें चित्रों की त्रुटियाँ परख सकती हैं। इसलिए चित्रों की पुनरुत्पत्ति में अधिक सतर्कता रखनी पड़ती है। कान में न तो भिन्न आवृत्तियों की ध्वनियों का एक सा प्रभाव पड़ता है और न उसमें ध्वनि की कला (phase) को ही परखने की सामर्थ्य है। इसलिए ध्वनि की पुनरुत्पत्ति सरल है। परंतु आँखें प्रकाश की तीव्रता, उसके रंग और उसके आने की दिशा, इन सबको परखती हैं।

दूरवीक्षण में हम आँखों में दृष्टिनिर्बध (persistence of vision) का उपयोग करते हैं। आँखों की रेटिना की कोशिकाएँ प्रकाश पड़ने पर कुछ समय तक के लिए इस प्रकाश के परिवर्तन का आभास नहीं पातीं। सिनेमा में एक के बाद एक फोटो लिए हुए चित्र एक सेकंड में २४ बार पर्दे पर दिखलाए जाते हैं। चित्र की अस्थिरता (flicker) कम करने के लिए प्रति सेकंड चित्र संख्या, अथवा फिल्म की लंबाई, बढ़ाए बिन ही सिनेमा में हर चित्र को दो बार दिखाया जाता है। इस कारण पर्दे पर एक सेकंड में ४८ चित्र आते हैं और आँखों को कोई त्रुटि नहीं मालूम पड़ती।

मान लीजिए, हमें एक आयताकार दृश्य का दूरवीक्षण करना है। दृश्य को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा बाँट कर हर एक छोटे टुकड़े को बारी बारी एक अनुक्रम से देख जाता है। किसी एक क्षण हम दृश्य के किसी एक टुकड़े को ही देखते हैं। उस टुकड़े में जितना प्रकाश है, उसी के समानुपात में फोटो सेल द्वारा विद्युत् उत्पन्न करके प्रकाश के चित्र को विद्युत् के चित्र में बदल देते हैं। ग्राही सिरे पर इस

चित्र १. निपकाऊ (Nipkow) क्रिका

विद्युत् के कंपन विस्तार के अनुसार और उस टुकड़े के अनुरूप स्थल पर प्रकाश उत्पन्न करने से आँखों को वही दृश्य दिखाई पड़ता है। दृश्य के इस प्रकार विभजन करने की प्रक्रिय को क्रमवीक्ष्ण (scanning) कहते हैं।

निपकाऊ ने एक गोल क्रिका (disc), जिसमें केंद्र से क्रमश: बढ़ती हुई दूरी पर अनेक छिद्र बने थे, वेग से घुमाकार क्रमवीक्षण किया था। इसको निपकाऊ चक्री कहते हैं (देखें चित्र १.)। पर यह तकनीक बहुत पुराना हो चुका है। इसमें चित्र भी अच्छे नहीं आते।

आधुनिक क्रमवीक्षण - आजकल क्रमवीक्षण इलेक्ट्रॉन किरणपुंज (electron beam) से किया जाता है। इन किरणपुंजों को एक छोटे बिंदु में फोकस करके चित्र पर बाईं से दाईं ओर चलाया जाता है। दाहिनी ओर चित्र के छोर पर पहुँचकर फिर बाएँ छोर पर तीव्र गति से यह किरणपुंज पहुँचा दिया जाता है और पुन: पहली रेखा के कुछ नीचे, बाईं से दाईं ओर ले जाया जाता है। चित्र को कई पतली पट्टियों में बाँटकर इलेक्ट्रॉन किरणपुंज जब चित्र के दाएँ, नीचे कोने पर पहुँचता है तब फिर से अति शीघ्र बाएँ ऊपर कोने पर पहुँचकर पुन: चित्र का क्रमवीक्षण कराया जाता है।

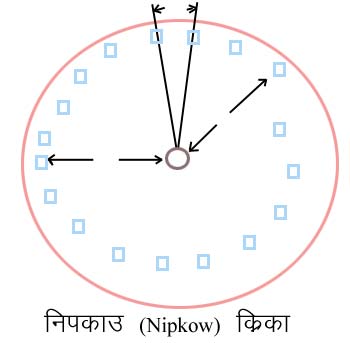

साधारण क्रमवीक्षण में इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की बाएँ से दाएँ यात्रा की रेखाएँ एक दूसरी से बिंदु आकार की दूरी पर होती हैं, पर अंतररेखा क्रमवीक्षण (interlace scanning) में पहले विषम रेखाओं का क्रमवीक्षण किया जाता है और फिर सम का। ऐसा करने से चित्र के पुनरुत्पादन में वैसा ही सुधार होता है जैसा सिनेमा में हर चित्र को दो बार दिखाने से। चित्र २. में अंतररेखा क्रमवीक्षण में इलेक्ट्रॉन बिंदु का पथ दिखाया गया है। इस प्रकार ढाँचे की आवृत्ति क्षेत्र की आवृत्ति की आधी होती है।

चित्र का जितनी बारीकी से पुनरुत्पादन करना हो उतनी ही रेखाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। पर अन्य कई कारणों से

चित्र २. अंतर्ग्रथित क्रमवीक्षण

उनकी संख्या बहुत बढ़ाई नहीं जा सकती। सिनेमा के अनुभव से हमने सीखा है कि चित्र देखने की दूरी, चित्र की ऊँचाई के आठ गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् चित्र को लगभग ७ अंश (degree) का कोण आँख पर बनाना चाहिए। चूँकि आँखों की विभेदन क्षमता लगभग एक कला (१/६० अंश) है, इसलिए रेखाओं की संख्या (७� ६० = ४२०) लगभग साढ़े चार सौ से कम नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र की आवृत्ति संख्या और ऊपर की गणना के आधार पर अमरीका में रेखाओं की संख्या ५२५, इंग्लैंड में ४०५, फ्रांस में ८१९, और अन्य देशों में ६२५ है। इसी प्रकार यदि यह मान लिया जाए कि हर रेखा में क्रमश: सफेद और काले क्षेत्रों से चित्र बने हैं और पूर्ण चित्र की ऊँचाई उसकी चौड़ाई का भाग है और रेखाओं की संख्या ५००, है तो उस चित्र में हमें ५००२� टुकड़े मिलेंगे और यदि इन सब टुकड़ों के संकेतों को एक सेकंड में ३० बार भेजना हो तो विद्युच्छंकेत की आवृत्ति ५� १०६ चक्र प्रति सेकंड होगी (एक काला और एक सफेद, दोनों टुकड़ों के लिए एक पूर्ण चक्र की आवश्यकता है)। चूकि वाहक तरंग की आवृत्ति इसकी लगभग दस गुनी या और अधिक होनी चाहिए, इसलिए दूरवीक्षण की वाहक तरंगों की आवृत्ति लगभग ५०� १०६ प्रति सेकंड से उच्चतर ही हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत दूरवीक्षण तरंगों की आवृत्ति ४१� १०६ प्रति सेकंड से आरंभ होकर ७९०� १०६ प्रति सेकंड तक जाती है, जो कई पट्टों (bands) और सरणियों (channels) में विभाजित है। प्रत्येक सरणि में चित्रवाहक और ध्वनिवाहक तरंगों के लिए आवृत्तियाँ निर्धारित हैं।

जैसा हम पहले कह चुके हैं, ये अत्यधिक आवृत्ति की विद्युत्ततरंगें (V. H. F. waves) प्रकाश की किरणों की तरह सीधी रेखाओं में ही चलती हैं। ये आयनमंडल (ionosphere) से परावर्तित नहीं होती, इसलिए दूरवीक्षण की तरंगों का प्रसारण क्षेत्र बहुत छोटा होता है। यदि प्रेषक और ग्राहक एरियलों की ऊँचाई क्रमश: ऊ१, ऊ२ (H1, H2) हो और पृथ्वी पूर्णतया समतल हों, तो अच्छी तस्वीरों के लिए अधिक से अधिक दूरी, दू @ ४ [Range @ 4 ] किलोमीटर है, जब ऊ१, ऊ२ मीटर में हों।

साधारणत: चित्रवाहक तरंगों को आयाम मॉडुलन (amplitude modulation) करके प्रसारण किया जाता है और ध्वनिवाहक - तरंग -आवृत्तिसंख्या मॉडुलन (frequency modulation) करके चित्रवाहक तरंगों का आयाम मॉडुलन ऋणात्मक और धनात्मक विधियों से किया जाता है। धनात्मक विधि में १०० प्रतिशत आयाम, चित्र के अधिक से अधिक श्वेत टुकड़े के लिए रखा जाता है और ३० प्रतिशत आयाम कालेपन के लिए। ३० प्रति शत से कम आयाम तुल्यकालन (synchronise) करने तथा अन्य आदेशों के संकेतों के लिए रखते हैं। यह प्रणाली इंग्लैंड में प्रचलित है।

ऋणात्मक विधि में, जिसका प्रचार अमरीका में है, शून्य से २५ प्रतिशत आयाम अन्य आदेशों के लिए और यही आयाम (२५ प्रतिशत) पूर्णधवल चित्र के टुकड़े के लिए रखते हैं। पूर्णतया काले टुकड़े के लिए आयाम ७५ से ८० प्रति शत और तुल्यकालन करने के लिए आयाम शत प्रति शत अधिक किया जाता है।

भारत में दिल्ली में दूरवीक्षण ६१ से ६८ � १०६ चक्र प्रति सेकंड (cycles per second) की सरणि (channel) में प्रयुक्त होता है और यूरोपियन प्रणाली के अनुसार ६१५ रेखाएँ होती हैं। ढाँचे की आवृत्ति संख्या २५ और क्षेत्र की आवृत्ति संख्या ५० प्रति सेकंड है। वाहक तरंगों को न्यूनाधिक करने का क्रम ऋणात्मक है और अमरीकी प्रणाली से यद्यपि मिलता जुलता है, तथापि बिल्कुल उसके अनुरूप नहीं हैं।

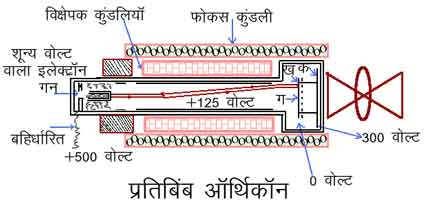

दूरवीक्षण कैमरा - चित्र लेने की विधियों में उन्नति होने से दूरवीक्षण के विकास में सबसे अधिक सहायता मिली है। निपकाऊ चक्री तथा पर्दण के ढोल के आरंभ से लेकर अनेक विधियों से दृष्टि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके क्रमवीक्षण का प्रयत्न किया जा चुका है। फार्न्सवर्थ प्रतिबिंब विच्छेदक (Farnsworth Image Dissector) सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक यंत्र था, जिसका कोई भाग चलता नहीं था, परंतु इसकी सुग्राहिता अत्यंत क्षीण थी। सन् १९२८ में ज़्वेरिकिन ने मूर्तिदर्शी (iconoscope) का आविष्कार किया, परंतु इसमें कई कमियाँ थीं, जिनमें सबसे प्रमुख निर्गत (output) वोल्टेज का प्रदीप्ति के अनुसार में न होना था। प्रतिबिंब मूर्तिदर्शी, जिसका आविष्कार मूर्तिदर्शी के पश्चात् हुआ मूर्तिदर्शी से दसगुना सुग्राही था। परंतु इन सबसे अच्छे तीन और यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिनके नाम ऑर्यिकॉन (Orthicon), प्रतिबिंब आर्थिकॉन (Image Orthicon) और विडिकॉन (Vidicon) हैं। इनके विषय में हम संक्षेप में आवश्यक जानकारी नीचे दे रहे हैं :

ऐसे यंत्रों का मुख्य अंग एक मोज़ेइक (mosaic) होता है, जो बहुत ही पतले पारविद्युत् माध्यम की एक सतह पर प्रकाश सुग्राही वस्तु की परत लगाकर बनाया जाता है। इसकी प्रकाश सुग्राहिता फोटोग्राफी के अर्थो में नहीं बल्कि प्रकाविद्युत् के संबंध में होती है, अर्थात् जब इसपर प्रकश पड़ता है तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आवर्तसारणी को देखने से ज्ञात होता है कि इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त स्थायी तत्व सीज़ियम (Cs.) है। इसके परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष का अकेला इलेक्ट्रॉन नाभि (nucleus) में सबसे अधिक दूरी पर परिक्रमा करता है और इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को पृथक् करने में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे भी अधिक सुग्राही यौगिकों का बाद में पता लगा है, जिनमें निम्नलिखित यौगिक मुख्य हैं :

(क) सीज़ियम - सीज़ियम ऑक्साइड-रजत (Cs-Cs2O-Ag), लाल प्रकाश के लिए अत्यंत सुग्राही होता है और हरे प्रकाश के लिए कम।

(ख) ऐंटीमनी - रजत - सीज़ियम (Sb-Ag-Cs) नीली रोशनी के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, परंतु लाल रोशनी के लिए इसकी सुग्राहिता कम होती है

(ग) पिछले कुछ वर्षों में कुछ नवीन अर्धचालक यौगिकों का आविष्कार हुआ है, जिनके द्वारा मनुष्य की आँखों से भी अधिक सुग्राही दूरवीक्षण कैमरे बनाए गए हैं। बिस्मथ-रजत-सीज़ियम (Bi-Ag-Cs) यौगिक से लगभग चक्षु के समान वर्णसुग्राहिता प्राप्त होती है।

इन प्रकाशसुग्राही वस्तुओं का पतला लेप इस प्रकार लगाया जाता है कि ये वस्तुएँ बहुत ही सूक्ष्म कणों में उस सतह पर वितरित होती हैं। प्रत्येक कण दूसरे कण से पृथक् इसलिए रखा जाता है कि सतह पर विद्युत् की धारा न बह सके। जब इन कणों पर प्रकाश पड़ता है तब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इनपर धन आवेश आ जाता है। आवेश की मात्रा प्रदीप्ति के समानुपात में होती है। इसलिए चित्र के उज्जवल तथा काले अंशों के अनुरूप आवेश का चित्र बन जाता है।

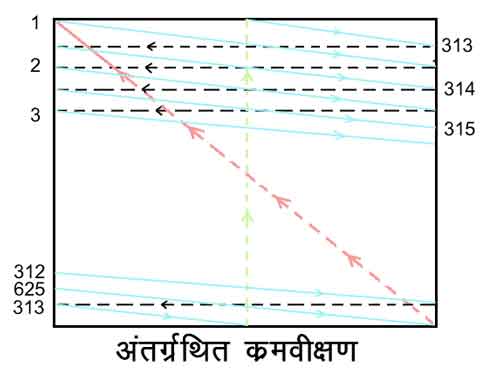

ऑर्थिकॉन में इस आवेशचित्र का क्रमवीक्षण इतनी धीमी गतिवाले इलेक्ट्रॉन किरणपुंज से किया जाता है, जिससे दूसरी बार इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन प्रहार से न हो सके। मोज़ेइक और कैथोड दोनों एक ही वोल्टेज पर रखे जाते हैं (देखें चित्र ३.)।

इलेक्ट्रॉनीय बंदूक (electron gun) से निकली हुई इलेक्ट्रॉननीय किरणपुंज को एक धुरीय, चुंबकीय क्षेत्र से मोज़ेइक पर फोकस करते हैं। ऊर्ध्वाधर विक्षेपन कुंडलियों द्वारा और क्षैतिज विक्षेपन पट्टियों द्वारा करते हैं। जब मोज़ेइक के किसी टुकड़े पर प्रकाश पड़ता

चित्र ३. ऑर्थिकॉन नली

क. इलेक्ट्रॉन बंदूक, ख. निर्गत, ग. मोज़ेइक (Mosaic), घ. फोकस कुंडली, च. ऊर्ध्वाधर विक्षेपक कुंडली तथा छ. क्षैतिज विक्षेपक पट्टियाँ।

है और उसमें से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तब वह इलेक्ट्रॉन बंदूक से निकले हुए उतने ही इलेक्ट्रॉनों को पाकर फिर आवेश रहित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन किरणपुंज के शेष इलेक्ट्रॉन उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं, जिससे आए थे। विपरीत दिशा में जाने के कारण कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में इनका मार्ग नहीं बदलता। पर जब ये विक्षेपक पहियों के विद्युत् क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो ये दूसरी दिशा में मोड़ दिए जाते हैं और एक पट्टी इन्हें इकट्ठा कर लेती है। निर्गत वोल्टेज मोज़ेइक से लिया जाता है और भार प्रतिरोध में विद्युतद्धारा क्रमवीक्षण किए गए टुकड़े पर प्रकाश के समानुपात में बहती है।

मोज़ेइक पारदर्शक माध्यम पर बनाया जाता है और इसकी दूसरी ओर से लेंस द्वारा प्रकाश चित्र फोकस किया जाता है।

एक लेंस समूह द्वारा दृश्य का चित्र एक प्रकाश ऋणाग्र क पर बनाया जाता है। इसकी सतह को ऋणग्र से ३०० वोल्ट नीचे रखा जाता है। प्रकाश ऋणाग्र से निकले हुए इलेक्ट्रॉन एक जाली ख को, जो कि ऋणाग्र से एक वोल्ट अधिक पर रखी जाती है, पार करे एक मोज़ेइक ग पर गिरते हैं। ग शून्य वोल्ट पर होता है, इसलिए इसपर क से निकले हुए प्रकाश इलेक्ट्रॉन ३०० इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से आकर गिरते हैं। गौण उत्सर्जन के कारण जिनते इलेक्ट्रॉन ग पर क से आते हैं उनसे कई गुना अधिक इलेक्ट्रॉन ग से बाहर निकल जाते हैं और वे सब जाली ख द्वारा इकट्ठा कर लिए जाते हैं। क और ग के बीच समांतर विद्युत्क्षेत्र तथा इलेक्ट्रॉन नली के सारे धुरीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का मार्ग क से ग तक सीधी रेखा में होता है। इस भाँति ग पर प्रकाशचित्र के समान एक आवेशचित्र बन जाता है।

क्रमवीक्षण के लिए ग पर दूसरी ओर से धीमी गतिवाली इलेक्ट्रॉन किरणों, जो एक बिंदु में फोकस रहती हैं, फिराई जाती हैं औ इसमें भी ऑर्थिकॉन की भाँति शेष इलेक्ट्रॉन परावर्तित होकर अपने पर्व मार्ग का अनुसरण करते हैं। चूँकि प्रतिबिंब ऑर्थिकॉन में विक्षेपन (deflection) क्रिया केवल कुंडलीजनित चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न की जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन (कैथोड) बंदूक तक अपने पूर्वपथ का अनुसरण करते हैं और इलेक्ट्रान बंदूक के छिद्र

�

चित्र ४. प्रतिबिंब ऑर्थिकॉन

१. बहिर्धारित, २. शून्य वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन गन,

३. विक्षेपक कुंडलियाँ तथा ४. फोकस कुंडली।

के चारों ओर सुग्राही सतह पर गिरते हैं। इनकी ऊर्जा के कारण इस सतह से और भी अधिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यथायोग्य विद्युत्क्षेत्र का प्रयोग करके यह प्रक्रिया कई बार दुहराई जाती है, जिससे परावर्तित इलेक्ट्रॉन की संख्या में २०० से लेकर ५०० गुनी तक वृद्धि हो जाती है।

मोज़ेइक ग के निर्माण में एक विशेष प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है, जो पर्याप्त मात्रा में विद्युत्त्चालक होता है। इसकी बहुत पतली चादर पर एक तरफ ऐसी वस्तु की परत होती है जिससे, इलेक्ट्रॉन प्रहार द्वारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता हो। चादर की विद्युच्चालकता के कारण आवेशचित्र ग के एक पार से दूसरी पार आ जाता है।

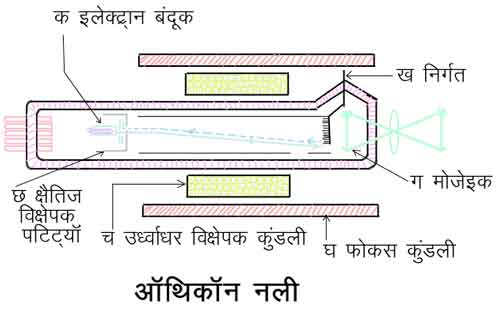

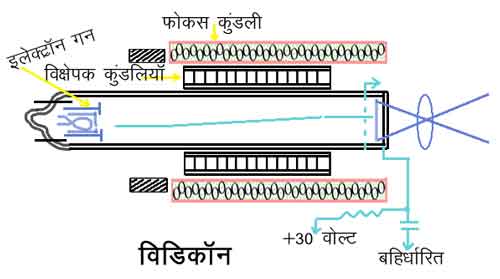

(३) विडिकॉन - यद्यपि प्रतिबिंब ऑर्थिकॉन में अनेक अच्छाइयाँ हैं, परंतु इसका मूल्य अधिक होता है, इसलिए आजकल इसकी अपेक्षा सस्ते विडिकॉन का उपयोग होने लगा है।

कई यौगिक ऐसे होते हैं, जिनपर प्रकाश पड़ने से वे अचालक से सुचालक हो जाते हैं, जैसे कैडमियम सल्फाइड, अक्रिस्टली सिलीनियम, ऐंटीमनी छटिनसल्फाइड इत्यादि। पूर्णतया अंधकार में इनका विद्युत्प्रतिरोध अत्यंत अधिक होता है (देखें प्रकाशविद्युत्)। विडिकॉन में ऐसे यौगिकों का प्रयोग होता है, जिनपर विभिन्न वर्णों का इच्छानुसार प्रभाव पड़ता हो (देखें चित्र ५.)।

एक पारदर्शक तथा सुचालक पर्दे क पर एक प्रकाशजनित विद्युत्परिचालक की पतली परत लगा दी जाती है। इस पर्दे को हम एक संघनित्र समझ सकते हैं, जिसके दोनों ओर का विभवांतर २० वोल्ट रखते हैं। मोज़ेइक बनावट से इस संघनित्र का प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग होता है। किसी एक टुकड़े पर प्रकाश पड़ने से जो आवेशा उत्पन्न होता है, वह दूसरी ओर उतनी ही शीघ्रता से चला जाता है जितनी प्रकाश की तीव्रता होती है। क्रमवीक्षण करनेवाला इलेक्ट्रॉन

चित्र ५. विडिकॉन (Vidicon)

इलेक्ट्रॉन गन, २. विक्षेपक कुंडलियाँ,

२. फोकस कुंडली तथा ४. बहिर्धारिता।

किरणपुंज इस आवेश की क्षति को पर्दे पर इलेक्ट्रॉन जमा करके पूरा कर देता है। जितने इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, उनकी समानुपाती विद्युतद्धारा भारप्रतिरोध में बहती है। प्रत्येक टुकड़े का इस प्रकार क्रमवीक्षण करके उसपर स्थित प्रकाशतीव्रता के अनुसार विद्युतद्वारा तथा विभवांतर उत्पन्न किए जाते हैं।

प्रतिबिंब ऑर्थिकॉन के लिए २ से ५० फुट-कैडल और विडिकॉन के लिए लगभग ५० फुट-कैंडल प्रकाश की प्रखरता की आवश्यकता होती है।

दृश्य-आवृत्ति-प्रवर्धकों में यह भी आवश्यक है कि कलापरिवर्तन न्यूनतम हो। साधारणत: कम से कम आवृत्ति के लिए १० से ३ सेकंड और अधिक से अधिक आवृत्ति के लिए १० से ७ सेकंड का विलंब सहने योग्य होता है। यदि इसके लिए १० प्रवर्धकों की कड़ी का प्रयोग किया जाए तो प्रति प्रवर्धक ३० आवृत्ति पर एक अंश और

�

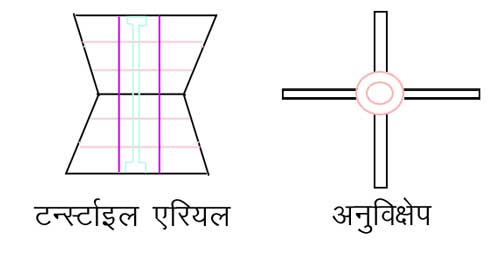

चित्र ६. टर्न्स्टाइल एरियल अनुवविक्षेप

४व् १०६ आवृत्ति पर १४ अंश से अधिक कला न टलनी चाहिए। ऐसे विश्ष्टि प्रवर्धकों की रचना अत्यंत सावधानी से की जाती है, यहाँ तक कि तार जोड़ने में भी अप्रत्यक्ष संघनित्र तक का ध्यान रखा जाता है। क्षणिक विद्युच्छसंकेतों के सभी प्रयोगों में ऐसे ही प्रवर्धकों की आवश्यकता होती है।

स्पष्ट है कि प्रेषक को भी समस्त दृश्य-आवृत्तियों के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। अस्तु, इसकी आवृत्ति का पट्ट विस्तार भी पर्याप्त होना चाहिए।

दूसरी विशेषता प्रेषक का धनात्मक या ऋणात्मक मॉडुलन है। धनात्मक मॉडुलन में दृश्यसंकेतों से आयाम में वृद्धि होती है और ऋणात्मक में न्यूनता आती है। दोनों प्रणालियों के अपने अपने लाभ और हानियाँ हैं। ऋणात्मक की अपेक्षा धनात्मक मॉडुलन में विघ्नकारी संकेतों से चित्र में अधिक त्रुटियाँ आती हैं, परंतु तुल्यकालन (synchronisation) में अधिक स्थिरता रहती है।

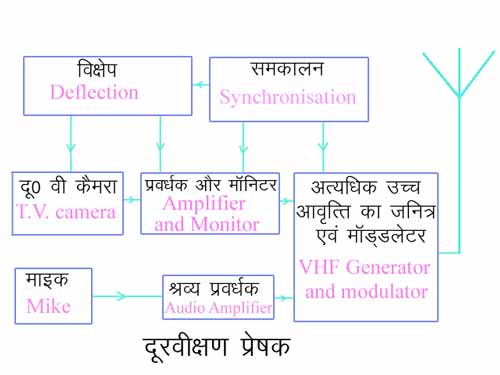

चित्र ७. दूरवीक्षण प्रेषक

दूरवीक्षण प्रेषक में तीसरी विशेषता यह है कि मॉडुलन जनित आवृत्तिपट्ट का एक पक्ष पूर्णतया अवरुद्ध कर दिया जाता है और वाहक तरंग को भी बहुत न्यून अंशों में संचारित किया जाता है।

दूरवीक्षण प्रेषक एरियल की रचना भी अन्य एरियलों से भिन्न होती है। इनका आवृत्तिपट्ट भी उपयुक्त मात्रा में विस्तृत होना चाहिए तथा विकिरण क्षैतिज सतह में होना चाहिए। एक सामान्य टन्स्टाईल (Turnstile) एरियल चित्र ६ में दिया गया है। दूरवीक्षण प्रेषक की बनावट चित्र ७ में प्रदर्शित है।

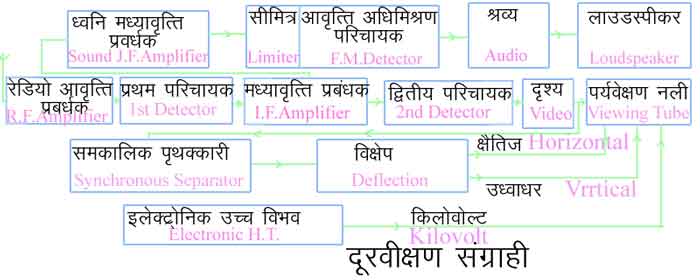

दूरवीक्षण संग्राही - इसके तीन मुख्य भाग हैं : (१) दृश्य परिपथ, (२) ध्वनिपरिपथ और (३) तुल्यकाल तथा विक्षेपपरिपथ। इनको एकत्रित करने का क्रम चित्र ८. में दिखाया गया है।

प्रेषित आवृत्तिप्रवर्धक अधिकतम आवृत्तिविस्तार के लिए एक ही अवस्था का होता है। दृश्य परिपथ की कुछ विशेषताएँ ऊपर दी जा चुकी हैं। श्रव्य परिपथ वस्तुत: ध्वनि पुनरुत्पादक आवृत्ति मॉडुलन प्रसारण के सग्राही का अनुसरण करते हैं। प्रदर्शन नली ऋणाग्र किरण नली का विस्तृत रूप है। इसके पर्दे की लंबाई चौड़ाई ४.३ के अनुपात में होती है और गृहप्रयोग के लिए साधारणत: इसकी लंबाई १ लेकर से २ फुट तक होती है। विद्युत् क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपक, दोनों प्रणालियों, की नलियाँ बनती हैं।

संग्राही एरियल साधारणत: यागीपंक्ति (Yagi array) प्रकार का होता है, जिसमें एक मुड़ा हुआ द्विभुज एक परावर्तक और कई नियामक (directors) होते हैं।

दूरवीक्षण का प्रयोग आजकल मनोरंजन के अतिरिक्त शिक्षा, उद्योग तथा सैनिक टेक्नॉलोजी में बढ़ता जा रहा है।

चित्र ८. दूरवीक्षण संग्राही

सं.ग्रं. - केर्कोफ़ और वर्नर : टेलीविज़न (१९५२); ज़्वोरिकिन और मॉर्टन : टेलिविज़न (१९५४); फिंक : टेलीविज़न इंजीनियरिंग (१९५२); चिन : टेलिविज़न ब्रॉडकास्टिंग।

(बद्रीनारायण सिंह)