दीपस्तंभ

दीपघर, या प्रकाशस्तंभ, समुद्रतट पर, द्वीपों पर, चट्टानों पर, या नदियों

और झीलों के किनारे प्रमुख स्थानों पर जहाजों के मार्गदर्शन के लिए बनाए

जाते हैं। इनसे रात के समय प्रकाश निकलता है।

कहते हैं, सिकंदरिया

के निकट फारोस

द्वीप में लगभग

२८० वर्ष ईसवी पूर्व

संगमर्मर का

एक दीपस्तंभ बनाया

गया था, जो ६०० फुट

ऊँचा था। यह विश्व

के सात आश्चर्यों

में गिना जाता

था, और इतना

प्रसिद्ध था कि दीपस्तंभों

के लिए पश्चिम में

फारोस एक सामान्य

नाम हो गया

तथा दीपस्तंभ-निर्माण-विज्ञान

फारोलॉजी

कहलाने लगा।

पर १३वीं शती में

भूकंप से वह

नष्ट हो गया। इस

प्रकार दीपस्तंभ

का इतिहास यद्यपि

दो हजार वर्ष

से भी अधिक प्राचीन

है, फिर भी प्राणरक्षा

के साथ साधन

के रूप में दीपस्तंभों

की नियमित व्यवस्था

१९वीं शती में ही

प्रारंभ हुई।

भिन्न भिन्न स्थानों

की परिस्थितियों

और आवश्यकताओं

के अनुसार दीपस्तंभों

की संरचना भाँति

भाँति की होती

है। भूमि पर,

या बड़े टापुओं

पर, बननेवाले

स्थल दीपस्तंभों

का अभिकल्प प्राय:

एक जैसा ही होता

है। अंतर केवल

यह रहता है कि

परास के अनुसार,

अर्थात् प्रत्येक

दीपस्तंभ से जितनी

दूर तक प्रकाश

दिखाई देना

अपेक्षित है उसके

अनुसार ही, उसकी

ऊँचाई और

प्रकाश उपकरण

रखे जाते हैं।

किंतु समुद्री

दीपस्तंभ, जो

खुले समुद्र में

पड़ी किसी सुनसान

चट्टान पर बनते

हैं जहाँ दिन रात

भीषण लहरें टक्कर

मारा करती

है, वास्तव में इंजीयिरी

कौशल के विजयस्तंभ

ही हैं। संयुक्त

राज्य, अमरीका

की ऐलिगेटर

रीफ का, ग्रेट ब्रिटेन

के एडीस्टोन, बेल्रॉक

और स्केरीवोर

के फ्रांस का बृहत्

दीपस्तंभ इस दृष्टि

से अत्यंत महत्वपूर्ण

हैं।

समुद्री दीपस्तंभों

की रचना के चार

प्रकार उल्लेखनीय

हैं :

- चिनाई

या कंक्रीट की

संरचना चट्टानें

पर खड़ी करने

के लिए अच्छी समझी

जाती है। समुद्र

के अंदर पीपे

डालकर, या अन्यत्र

भी जहाँ पक्की

नींव रखी जा

सके, यह रचना

उपयुक्त होती

है। इस प्रकार की

रचना में यह

विशेष ध्यान रखता

पड़ता है कि :

(क) सरंचना

का गुरुत्वकेंद्र

जहाँ तक संभव

हो, नीचे से नीचा

रहे।

(ख) किसी

भी क्षैतिज तल

के ऊपर संरचना

का पिंड इतना होना

चाहिए कि वह वायु

का वेग और

तरंगों की टक्कर

एक साथ सहन कर

सके और इसके

लिए क्षैतिज संधि

के मसाले की

शक्ति पर, या रद्दों

के परस्परानुबंध

पर बिल्कुल निर्भर

न रहे।

(ग) नीचे

से ऊपर तक तक

(देखें चित्र में)

बिल्कुल गोल

रहे, ताकि वायु

के या तरंगों

के लिए न्यूनतम

बाधा प्रस्तुत करे।

(घ) नीचे

के भाग की सतह,

जिसपर तरंगों

की सीधी टक्कर

लगती है, बिल्कुल

साहुल में हो

तो अच्छा है; ऊपर

के भाग की सतह

में या तो सीधी

सलामी या ऊर्ध्वाधर

वक्रता हो सकती

है।

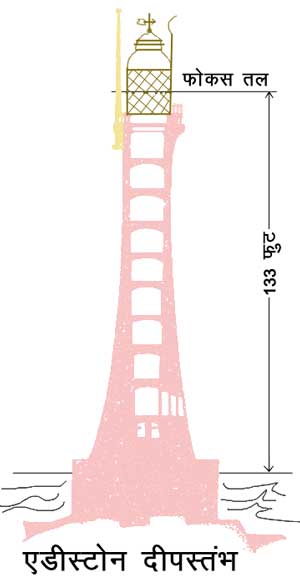

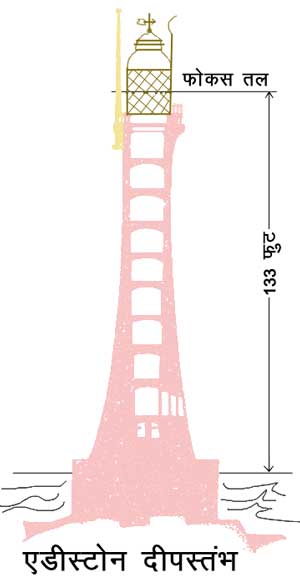

चित्र

१. एडीस्टोन दीपस्तंभ

प्लिमथ

पत्तन (इंग्लैंड) से

१४ मील दूर,

समुद्र में चट्टान

पर बने चार

में से

नवीनतम, इस दीपस्तंभ

का निर्माण

सन् १८८२ में पूरा

हुआ

लालटेन

के नीचे के बारजे

के अतिरिक्त अन्य

कोई प्रक्षेप बाहर

की ओर न हो;

ऊपर से नीचे

तक सतह सपाट

रहे।

(ङ) समुद्रतल

से ऊँचाई इतनी

हो कि भग्नोर्मियों

या छीटों से

उड़े हुए जलकण लालटेन

के ऊपर छाकर

प्रकाश को न रोक

सकें।

(च) नींव

ठोस चट्टान

के अंदर हो और

उसमें दृढ़तापूर्वक

जकड़ी हो।

(छ) निर्माण

सामग्री प्रतिरोधी

गुणोंवाली

और अत्यधिक घनत्ववाली

हो।

(ज) जितने

भी पत्थर लगें

वे सब, और कम

से कम बाहर

की ओर लगनेवाले

तो अवश्य ही, परस्परानुबंधित

हों या खमदार

हों, ताकि निर्माणकाल

में पानी उन्हें हिला

न सके और बाद

में भी स्थायितव

अधिक हो। इधर

हाल में प्राय: सीमेंट

कंक्रीट या तो

अकेले, अथवा चिनाई

के भीतर भरी

हुई प्रयुक्त होने

लगी है। प्रबलित

कंक्रीट का प्रयोग

भी बढ़ रहा है।

- खुली हुई,

इस्पात या लोहे

की ढाँचेदार

रचना वहाँ के

लिए उपयुक्त होती

है, जहाँ कच्ची

या बलुई जगह

पर स्थूणों या

अन्य प्रकार की नींव

आवश्यक होती

है। सैकत वेला

या मूँगे की

चट्टान पर

और ऐसे स्थानों

पर भी यह उपयुक्त

होती है, जहाँ

अन्य सामग्री महँगी

हो तथा रचना

खड़ी करने की

सुविधा विशेष

रूप से विचारणीय

हो। जमीन में

लोहे या इस्पात

के स्थूण गाड़ दिए

जाते या पेंच

की भाँति कस

दिए जाते हैं और

उनके ऊपर ढाँचा

खड़ा किया जाता

है।

- ढलवाँ

लोहे की कलईदार

मीनार वहाँ

उपयुक्त होती

है जहाँ पत्थर

की ऊँची लागत

और पर्याप्त

श्रमिक न मिलने

के कारण चिनाई

का स्तंभ बहुत

महँगा पड़ा हो।

- पीपों

की नींव पर खड़ी

की गई संरचना

सैकत बेला या

रेतीली मिट्टी

में ही सफल हो

सकती है।

ग्रैनाइट के बने

हुए १४० फुट ऊँचे

सामान्य दीपस्तंभ

में, जिसके आधार

का व्यास ४२ फुट और

ऊपर का व्यास

१६ फुट हो, लगभग

५८,५८० घन फुट चिनाई

होती है। प्रत्येक

समुद्री दीपघर

में प्राय: चार

दीपपाल रहते

हैं, जिनमें से

तीन दीपघर

में ही रहते हैं

और चौथा तट

पर। स्थल दीपघरों

में दीपपाल अपना

परिवार भी

रख सकते हैं। इसलिए

इनमें जब कुहरा

संकेत होता

है तब तीन तीन,

अन्यथा दो दो

ही, दीपपाल रहते

हैं।

ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस,

और संयुक्त राष्ट्र,

अमरीका, जैसे

देशों में ता समुद्रतट

पर बड़ी संख्या

में दीपस्तंभ हैं

और उनकी व्यवस्था

के लिए विशेष सरकारी

संस्थान हैं, किंतु

भारत में समुद्रतल

अभी तक वैसा महत्व

नहीं प्राप्त कर

सका। यहाँ के

केवल दो दीपस्तंभ

उल्लेखनीय हैं : एक

बंगाल की खाड़ी

में अलग्वाड़ा चट्टान

पर, जो सन् १८६५

में बना था, और

दूसरा बंबई

के पास, जो सन्

१८७४ में बना।

प्रदीपक -

प्राचीन दीपस्तंभों

की चोटी में

प्राय: एक जाली के

ऊपर कोयला

या लकड़ी के कुंदे

जलाकर प्रकाश

किया जाता था।

वह व्यवस्था बहुत

महँगी पड़ती थी।

कहीं कहीं तो

साल में ४०० टन कोयला

लग जाता था, फिर

भी प्राय: सदा बदलती

हुई जलवायु

और वातावरण

में प्रकाश का निरंतर

दिखाई देना

अनिश्चित ही रहता

था। ऐसी प्रकाशव्यवस्था

प्राय: १९वीं शती के

मध्य तक रही, यद्यपि

१८वीं शती में तेल

का प्रयोग भी

होने लगा था।

१९वीं शती में कोलगैस

का प्रयोग हुआ।

सन् १८९८ में फ्रांसीसी

दीपधर सेवा

ने उद्दीप्त खनिज

तेलज्वालक लगाए।

आजकल सारे संसार

में प्राय: ये ही

लगते हैं। इनमें

स्थान स्थान पर

मामूली भेद

होता है।

उद्दीप्त खनिज तेल

ज्वालक का सिद्धांत

यह है कि एक वाष्पित्र

में दबाव के साथ

द्रव खनिज तेल

का अंत:क्षेप होता

है, जहाँ वह कुछ

गौण जेटों द्वारा

गरम होकर

वाष्प बन जाता

है। वाष्प एक टोंटी

से निकलता है

और अपने साथ

कुछ वायु लिए हुए

ज्वालक के शीर्ष

पर बने एक प्रकोष्ठ

में पहुँचता है,

जहाँ दोनों

मिलकर दहनशील

गैस में बदल जाते

हैं, जिससे मैंटल

उद्दीप्त होता है।

साथ ही थोड़ी

सी गैस गौण

जेटों में भी पहुँचती

है। एक हाथपंप

द्वारा संपीड़ित

वायु की कुछ मात्रा

स्थिर रखी जाती

है, जिससे अंत:क्षेपण

के लिए दबाव उपलब्ध

रहे।

तेल गैस का प्रयोग

गत शताब्दी के

आठवें दशक में

आरंभ हुआ। तेल

गैस बड़े बड़े पीपों

में, जिन्हें समय

समय पर प्रकाशस्तंभों

में पहुँचाना

पड़ता है, वायुमंडल

के नौ दस गुने

दबाव पर भरी

रहती है।

ऐसेटिलीन की लौ में स्वंय ही चमक बहुत होती है और इस गैस का यातायात सुविधाजनक है। इसलिए बोयों (buoys) तथा संकेतों

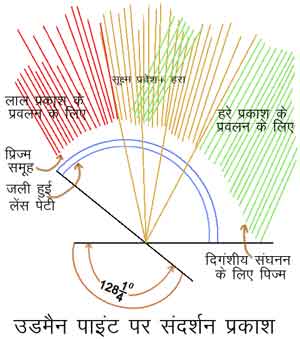

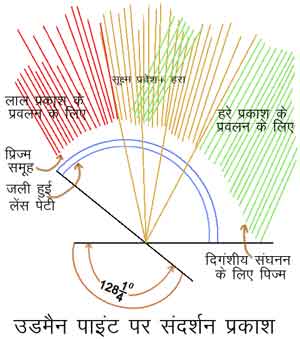

चित्र २. उडमैन पाइंट

पर संदर्शन प्रकाश

उडमैन अंतरीप,

फ्रीमैंटल, आस्ट्रेलिया,

में है। इस चित्र में

यह दिखाया गया

है कि लाल और

हरे प्रकाश, जो

खतरनाक स्थल

पर पड़ते हैं, प्रिज़्म

समूह लगाकर

दिगंशीय संघनन

द्वारा तीव्र किए

जाते हैं

में प्रकाश के लिए

तो यह संसार

भर में काम आती

ही है, अमहत्वपूर्ण

प्रकाशस्तंभों

के लिए और ऐसे

स्थानों पर भी

जहाँ परिचर

नहीं रहते, इसका

प्रयोग होता

है। चमक बढ़ाने

के लिए कभी कभी

मैंटिलवाले ज्वालक

भी लगाए जाते

हैं। कुछ उद्दीप्त ज्वालकों

से ऐसी ही दीप्ति

निकलती है जैसी

खनिज तेल-वाष्प-ज्वालकों

से। कुछ प्रकाशस्तंभ

अधिकारी कार्बाइड

और पानी से

मौके पर ही

गैस बनानेवाले

संयंत्र भी इस्तेमाल

करते हैं।

प्रकाश के लिए कहीं

कहीं बिजली का

भी प्रयोग किया

गया है।

लालटेनें -

बहुत छोटे छोटे

स्तभों को छोड़कर

शेष प्राय: सभी

प्रकाशस्तंभों

में शीर्ष पर बनी

एक लालटेन के

भीतर प्रकाश

उपकरण रखे जाते

हैं। लालटेन के

शीशों के गज

काफी मजबूत,

किंतु यथासंभव

पतले होते है,

ताकि प्रकाश निकलने

में उनके कारण

कम से कम अवरोध

हो। लालटेन का

ऊपरी भाग गुंबद

की तरह होता

है, जिसमें गरमी

बाहर निकलने

के लिए एक संवातक

रहता है। पर्याप्त

संवातन बहुत

आवश्यक है।

लालटेन की नाप,

उसमें रखे जानेवाले

प्रकाश उपकरण

के अनुसार भिन्न

भिन्न होती है।

छोटे स्तंभों

में इसका व्यास

पाँच फुट तक

हो सकता है, जब

कि प्रथम श्रेणी

के स्तंभों में प्राय:

१४ फुट और द्वितीय

श्रेणी के स्तंभों

में १२ फुट होता

है। बड़ी लालटेनों

का शीशे लगा

भाग लगभग १० फुट

ऊँचा होता है।

शीशा प्राय: १/४ इंच

मोटा और लालटेन

की गोलाई के

अनुरूप ही मुड़ा

होता है। जहाँ

टूट फूट का भय

अधिक होता है,

वहाँ १२ इंच तक मोटा

शीशा लगाया

जाता है। लालटेन

की छत प्राय: लोहे

की, या ताँबे

की, होती है।

ये चादरें इस्पात,

गनमेटल या ढले

लोहे की कड़ियोंवाले

ढाँचे में कसी

रहती हैं। कुछ

प्रकाशस्तंभों

में यह भी आवश्यक

प्रतीत हुआ है

कि बाहर की ओर

जाली या जंगला

लगा दिया जाए,

ताकि प्रकाश से

आकृष्ट होकर

समुद्री पक्षी चोट

से शीशा ही न

तोड़ दें। लालटेन

का बारजा, हथपट्टी

और प्रमुख धात्विक

रचना तड़ित्संवाहक

से जुड़ी हुई होनी

चाहिए। तड़ित्संवाहक

१/४ इंच मोटी ताँबे

की छड़ का तथा संवातक

के उच्चतम भाग से

१८ इंच ऊपर तक होना

चाहिए। इसका नीचे

का सिरा जल के

निम्नतम जल से

भी नीचे तक जाना

चाहिए, या सिरे

पर २० इंच लंबी,

१२ इंच चौड़ी और

१/२ इंच मोटी भूपट्टिका

लगाकर गीली

भूमि में गाड़ देनी

चाहिए।

प्रकाश उपकरण

- १९वीं शती

के अंतिम पाद

में स्थिरदीप के

अवगुण विशेष

रूप से अनुभव किए

गए। इनका प्रयोग

धीरे धीरे कम

हो गया और

इनके स्थान पर

परिस्थितिविशेष

के अनुकूल, विशेष

प्रकार के प्रकाश

की आवश्यता समझी

गई। भ्रमिदीप,

जिसमें समय

समय पर प्रच्छादन

होता रहे, अधिक

उपयुक्त समझा गया।

प्रच्छादन के लिए

कभी कभी ज्वालक

के चारों ओर

ढोल जैसा एक

पर्दा लगा रहता

है, जो ऊँचा या

नीचा किया जा

सकता है।

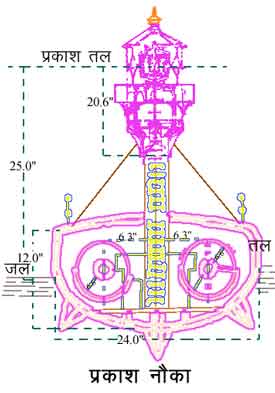

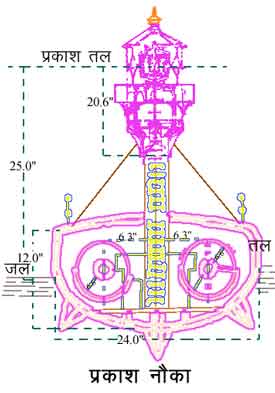

चित्र ३. प्रकाश

नौका

कभी कभी घूमता

हुआ प्रच्छादनपट

लगाया जाता

है। प्रच्छादनपट

घुमाते रहने

के लिए भार या

स्प्रिंग से चलनेवाला

घड़ी सरीखा एक

यंत्र रहता है,

जिसमें चालनियामक

के साथ साथ एक

चेतावनीसंकेत

भी लगा रहता

है, जो यथासमय

यह बताता है

कि अब चाभी देने

की आवश्यकता है।

जहाँ बिजली उपलब्ध

होती है, एक छोटी

सी मोटर भी

लगा दी जाती

है, जो आवश्यकता

होने पर स्वत:

चाभी दे दिया

करती है, अथवा

सीधे प्रकाश उपकरण

को ही घुमाती

रहती है। गैस

द्वारा प्रकाशित

आधुनिक उपकरणों

में गैस के दबाव

से ही उपकरण के

लेंस को घुमाने

का काम लिया

जाता है। यदि

किसी प्रकार के

गैस ज्वालक लगे

हैं, तो कभी कभी

उन्हें ही बारी बारी

से जला बुझाकर

प्रकाश और प्रच्छादन

का प्रभाव उत्पन्न

किया जाता है।

आधुनिक दमक

ज्योति प्रच्छादन

प्रकाश से अच्छी होती

है। भाँति भाँति

के प्रकाश जो

आजकल काम आते

हैं, निम्नलिखित

हैं :

स्थिरदीप में ज्योति

निरंतर एक ही

प्रकार से निकलती

दिखाई देती

है। इसका प्रयोग

अब केवल छोटे

पत्तनों तक ही

सीमित रह गया

है तथा आधुनिक

प्रकाशस्तंभों

में नहीं के बराबर

है। इससे जहाज

के प्रकाश का, या

निकटस्थ तटीय

प्रकाश का, भ्रम हो

सकता है।

दमक ज्योति अनेक

प्रकार की होती

है। एक दमक-ज्योति

महत्वपूर्ण स्थानों

पर लगती है।

दमकने के बीच

का अंतराल दमकने

के समय से सदा

अधिक होता है।

अनेक-दमक-ज्योति

में दो या अधिक

बार जल्दी जल्दी

दमकने के बाद

कुछ लंबे अंतराल

का क्रम रहता

है : जैसे आधे

आधे सेकंड की

दो, तीन, या अधिक,

दमकें दो दो

सेकंड के अंतराल

से हों, फिर दस

सेकंड तक अंधेरा

रहने का क्रम लगातार

चलता रहे।

स्थिर-दमक-ज्योति

में स्थिर ज्योति

के बीच बीच नियमित

अंतर से एक दमक

आती है, जिसके

आगे पीछे थोड़ी

थोड़ी देर का

प्रच्छादन रहता

है। प्रकाश की तीव्रता

असमान होनेपर

यह अविश्वसनीय

हो जाती है।

स्थिर एवं अनेक-दमक-ज्योति

में भी यही दोष

है।

प्रच्छादन ज्योति

में स्थिर प्रकाश

के साथ नियमित

अंतराल पर प्रच्छादन

का क्रम रहता

है। प्रकाश और

तम का समय समान

या असमान हो

सकता है। जब प्रच्छादन

दो दो, या अधिक

बार का हो तो

वह अनेक प्रच्छादन-ज्योति

कहलाती है।

प्रत्यावर्ती प्रकाश

बारी बारी

से दो रंगों

के स्थिर प्रकाश

को कहते हैं। यदि

पूर्वोक्त किसी

प्रकार का प्रकाश

बारी बारी

से दो रंगों

में होता है, तो

उसके नाम के पहले

प्रत्यावर्ती लगाने

से उसका बोध

होता है।

संदर्शन प्रकाश

किसी संकरे

मार्ग में संदर्शन

के लिए किया जाता

है। इसके लिए भ्रमिदीप

का प्रयोग नहीं

होता। स्थिरदीप

ही, प्राय: प्रच्छादन

सहित, इस काम

के लिए उपयुक्त होते

हैं। किसी विशेष

जलपथ में, अथवा

बलुए तटों के

या अन्य खतरनाक

स्थानों के बीच,

रास्ता दिखाने

के लिए प्रकाश की

ऐसी व्यवस्था रहती

है कि खतरे पर

रंगीन प्रकाश

पड़े, और श्वेत

प्रकाश खतरे से

पर्याप्त दूरी

रखते हुए सुरक्षित

मार्ग बताए।

रंगीन प्रकाश

का प्रयोग कही

कहीं खतरनाक

जगहों की पहचान

के लिए, या अनेक

प्रकार के संकेतों

में भिन्नता लाने

के लिए, अनिवार्य

हो जाता है,

अन्यथा रंगों का

प्रयोग यथासंभव

कम से कम किया

जाता है।, क्योंकि

इससे प्रकाश की

तीव्रता कम हो

जाती है। पहचान

का काम अनेक-दमक-ज्योति

से ही चलाना

अच्छा है। प्रत्यावर्ती

रंगों से प्रकाश

की भी सिफारिश

नहीं की जा सकती,

क्योंकि वायुमंडल

में रंगीन किरणों

का और रंगहीन

किरणों का अवशोषण

भिन्न भिन्न मात्रा

में होता है। यदि

अनिवार्य ही

होता है, तो

रंगीन किरणावली

के लिए लेंस और

प्रिज़्म-समूह का

क्षेत्र बड़ा कर दिया

जाता है, ताकि

आरंभ में इनकी

तीव्रता रंगहीन

किरणवली की

तीव्रता के लगभग

बराबर ही रहे।

काचपटल का लाल

रंग भेदने के

बाद प्रकाश की

तीव्रता केवल

४० प्रतिशत ही रह

जाती है और

हरा रंग भेदने

पर केवल २५ प्रति

शत। इसलिए यदि

रंगहीन प्रकाश

के साथ साथ लाल

और हरे रंग

के प्रकाश भी रखना

अनिवार्य हों,

तो उन्हें प्रबलित

करने की आवश्यकता

होती है। दर्पण

लगाकर अथवा

प्रिज़्मों द्वारा

दिगंशीय संघनन

करके, या अन्य किसी

प्रकार से, तीव्रता

अपेक्षित स्तर तक

बढ़ा दी जाती

है।

परास, अर्थात्

कितनी दूर से

प्रकाशस्तंभ दिखाई

दे सकता है, यह

दो बातों पर

निर्भर है : एक

तो समुद्रतल

से ऊँचाई और

दूसरे, प्रकाश

की तीव्रता। अधिकांश

महत्वपूर्ण दीपस्तंभों

का प्रकाश इतना

तीव्र होता है

कि साफ मौसम

में पूर्ण भौगोलिक

परास से दिखाई

दे जाए। परास

समुद्री मीलों

में निकाला जाता

है और दर्शक

की स्थिति समुद्रतल

से प्राय: १५ फुट ऊँची

मान ली जाती

है। वायुमंडल

की कुछ विशेष

दशाओं में विशेष

शक्तिशाली प्रकाश

की चमक (बादलों

से प्रतिबिंबित

होकर) परिकलित

परास से भी दूर

तक दिखाई दे

सकती है। दर्शक

आँख समुद्रतल

पर हो तो विभिन्न

ऊँचाइयों के

लिए परिकलित

भौगोकि परास

की तालिका नीचे

दी है। दर्शक आँख

की ऊँचाई के

लिए भी इसी तालिक

के अनुसार भौगोलिक

परास जोड़ देने

से पूर्ण (वास्तविक)

परास निकला

जा सकता है।

प्रकाश की विभिन्न

ऊँचाइयों के

लिए परिकलित

भौगोलिक परास

|

समुद्रतल से ऊँचाई फुटों में |

परास समुद्री मीलों में |

समुद्रतल से ऊँचाई फुटों में |

परास समुद्री मीलों में |

समुद्रतल से ऊँचाई फुटों में |

परास समुद्री मीलों में |

|

५ |

२.५३५ |

५० |

८.११२ |

१५० |

१४.०२ |

|

१० |

३.६२८ |

६० |

८.८८६ |

२०० |

१६.२२ |

|

१५ |

४.४४३ |

७० |

९.५९८ |

२५० |

१८.१४ |

|

२० |

५.१३० |

८० |

१०.२६ |

३०० |

१९.८७ |

|

३० |

६.२८३ |

१०० |

११.४७ |

४०० |

२२.९४ |

|

४० |

७.२५५ |

१२० |

१२.५६ |

|

|

समुद्रतल से प्रकाश

की ऊँचाई २०० फुट

से अधिक रखने

की प्राय: आवश्यकता

नहीं होती। इस

ऊँचाई से २० मील

से भी लंबा परास

मिल जाता है।

तटीय प्रकाशस्तंभों

के लिए १५० फुट ही

पर्याप्त होता

है। कभी कभी अधिक

ऊँचाई पर प्रकाश

कुहासा आदि से

धुँधला हो सकता

है, जो शायद

कम ऊँचाई पर

न हो। इसलिए ऊँचाई

के लिए कोई निश्चित

नियम नहीं बनाया

जा सकता। प्रत्येक

दशा में स्थानीय

परिस्थितियों

पर विचार करना

आवश्यक होता

है।

दीपनौका या

प्रकाशनौका

- यदि चट्टानों

पर नींव के लिए

पर्याप्त स्थान न

हो, या बलुआ

तट हो और उसकी

बालू खिसक जाने

की संभावना

हो, अथवा ऐसी

ही अन्य परिस्थितियाँ

हों, जिनके कारण

दीपस्तंभ खड़ा करना

असंभव हो या

अत्यधिक महँगा

हो, तो वहाँ

पथप्रदर्शन के

लिए एक जहाज रखा

जाता है, जो

अपने मस्तूल पर

दीप लिए हुए आसपास

घूमता रहता

है। यही दीपनौका

है। कभी कभी इसमें

कुहरासंकेत

और रेडियों

संकेत भी रहते

है। ये जहाज २० से

लेकर ५०० टन तक

के विस्थापनवाले

लगभग ६० से १५० फुट

तक लंबे और

२० से ३० फुट तक चौड़े

होते हैं। इनमें

प्रकाश जलतल से

लगभग ३५ फुट ऊँचाई

पर होता है।

प्रकाश उपकरण

लगभग वैसा

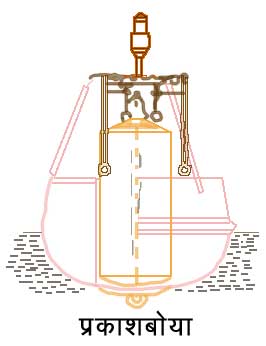

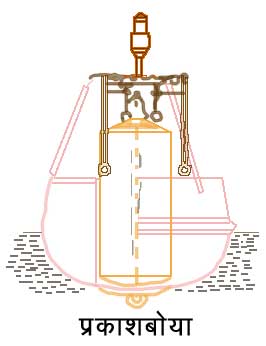

चित्र ४. प्रकाशबोया

ही होता है जैसा

प्रकाशस्तंभ में।

प्राय: इसके लेंस

एक लोलक में लगे

होते हैं, ताकि

जहाज के डगमगाने

पर भी वे क्षैतिज

प्रकाश फेंक सकें।

बहुतों में विद्युज्जनित्र

भी लगा होता

है, जिससे प्रकाश

के लिए तथा ध्वनिसंकेतों

के लिए बिजली

प्राप्त होती है।

जहाँ दीपनौकाओं

की प्रारंभिक

लागत और उनपर

होनेवाले आवर्तक

व्यय का औचित्य

नहीं होता, वहाँ

प्रकाशबोया

काम आते हैं। बोया

में प्राय: नाविक

नहीं रहते, बल्कि

वे स्वयं ही निर्धारित

स्थल के आस पास

तैरते रहते

हैं। इनका प्रयोग

जलपथ चि्ह्रत करने

के लिए, खतरनाक

स्थान, या भग्नपोत

आदि की स्थिति

बताने के लिए

होता है। स्थानीय

आवश्यकताओं के

अनुसार ये अनेक

प्रकार के होते

हैं। बहुतों में

सीटी, घंटी और

तुरही सरीखे

संकेतक लगे होते

हैं, जो या तो

समुद्र में बोया

की हरकत से ही

चालित होते

हैं, या फिर उसके

अंदर बने बिजली

अथवा संपीड़ित

गैस के यंत्र से।

प्रकाशित बोया

में खनिज तैल

गैस से प्रकाश

होता है। गैस

के लिए वाष्पीकृत

पैरेफिन अधिक

उपयुक्त है, कोलगैस

ठीक नहीं। बोया

के अंदर गैस भारी

दबाव में रखी

जाती है, किंतु

अत्यधिक दबाव से

कोलगैस की

प्रदीपन शक्ति नष्ट

हो जाती है।

ऐसेटिलीन गैस

एक बार भरने

पर लगभग एक वर्ष

के लिए पर्याप्त

होती है। तैल-ज्वालकों

में कठिनाई है

उनकी बत्ती काटने

की। फ्रांस में कार्बनीकृत

बत्तियाँ लगाई

जाती हैं, किंतु

इनका समंजन बहुत

ही बारीकी से

करना पड़ता है।

इंग्लैंड में विगहैम

ज्वालक बहुत लगाए

जाते हैं जिनमें

समंजन की स्वयंचालित

व्यवस्था होती

है। विद्युतत्प्रकाश

के लिए तट से बोया

तक केबिल ले

जाना पड़ता है,

जिसकी देखभाल

महँगी और कष्टसाध्य

होती है। आजकल

प्राय: उद्दीप्त ज्वालक

ही लगाए जाते

हैं।

(विश्वंभरप्रसाद गुप्त)