दिल्ली

स्थिति : २८� ३८'उ.अ.

तथा ७७� १७�

पू.दे.। यह भारत

गणतंत्र की राजधानी

तथा केंद्र द्वारा

प्रशासित सी श्रेणी

का राज्य है। शताब्दियों

से दिल्ली को भारत

की राजधानी

रहने का सौभाग्य

प्राप्त है। अंग्रेजों

ने १९१२ में इसे अपनी

राजधान बनाया

था। १ नवंबर, १९५६ ई

से यह केंद्र द्वारा

प्रशासित राज्य

हुआ।

दिल्ली

स्थिति : २८� ३८'उ.अ.

तथा ७७� १७�

पू.दे.। यह भारत

गणतंत्र की राजधानी

तथा केंद्र द्वारा

प्रशासित सी श्रेणी

का राज्य है। शताब्दियों

से दिल्ली को भारत

की राजधानी

रहने का सौभाग्य

प्राप्त है। अंग्रेजों

ने १९१२ में इसे अपनी

राजधान बनाया

था। १ नवंबर, १९५६ ई

से यह केंद्र द्वारा

प्रशासित राज्य

हुआ।

- राज्य -

इसके दक्षिण

तथा पश्चिम-उत्तर

में प्रजाब राज्य

के क्रमश: गुड़गाँव

तथा रोहतक

जिले एव पूर्व

तथा उत्तर-पूर्व

में उत्तर प्रदेश

राज्य के क्रमश:

बुलंदशहर और

मेरठ जिले स्थित

हैं। सन् १९१२ में, तत्कालीन

पंजाब और

उत्तर प्रदेश के

कुछ भूभागों

को लेकर इस

छोटे से राज्य

की स्थापना हुई

थी। यह यमुना

के दाहिने किनारे

पर स्थित है। समुद्रतल

से इसकी ऊँचाई

७०० फुट है। इस राज्य

का क्षेत्रफल ५८३ वर्ग

मील था राज्य

के नई दिल्ली और

पुरानी दिल्ली

या केवल दिल्ली

नामक नगर और

३०५ गाँव हैं। यहाँ

ग्रीष्म में अधिक गर्मी

तथा जाड़े में अधिक

सर्दी होती हैं।

औसत वार्षिक

वर्षा २६फ़ फ़

है जो

प्राय: गर्मियों

में होती है।

पशुपालन

यहाँ का एक मुख्य

उद्योग है। गेहूँ,

तंबाकू, ज्वार

बाजरा, तिल,

गन्ना, दालें, धान

तथा रुई को खेती

यहाँ प्रमुख है।

पशुओं

के लिए चारागाह

भी यहाँ हें। रेजर

के ब्लेड, खेल के

सामान, रेडियो,

साइकिल तथा

मीटर के कुछ

भाग बनाने के

उद्योग भी यह हैं।

ओखला इस राज्य

का औद्योगिक

क्षेत्र है। राज्य

के प्रशासन का

प्रमुख अधिकारी

कमिश्नर है। इसकी

सहायता के लिए

तीन सदस्यों की

समिति है। राज्य

के प्रशासन का

नियंत्रण केंद्रीय

गृहमंत्रालय

करता है। यहाँ

पालम तथा सफदरजंग

नामक दो हवाई

अड्डे हैं।

दिल्ली

(पूरानी) - यह

ऐतिहासिक मकबरों,

भवनों एवं किलों

का नगर है। यहाँ

कार्पोरेशन

भी है। यह आगरे

से १२२ मील उत्तर-पश्चिम

में स्थित है। चाँदनी

चौक यहाँ का

मुख्य बाजार

है। दिल्ली से रेलमार्ग,

राजमार्ग तथा

वायुयानमार्ग

देश के सभी भागों

को जाते हैं।

यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय

एवं अनेक डिग्री कालेज

हैं। हाथीदाँत

पर नक्काशी, सोने

चाँदी पर जवाहिरातों

का जड़ाऊ काम,

सूक्ष्म चित्रकारी

तथा हथकरघा

वस्त्र उद्योग के लिए

दिल्ली प्राचीन

काल से प्रसिद्ध

है। यहाँ अनाज

की मंडी भी है।

राष्ट्रपिता महात्मा

गांधी का समाधिस्थल

राजघाट एवं

नेहरू जी का समाधिस्थल

शांतिवन भी

यहाँ के दर्शनीय

स्थल हैं।

दिल्ली

(पूरानी) - यह

ऐतिहासिक मकबरों,

भवनों एवं किलों

का नगर है। यहाँ

कार्पोरेशन

भी है। यह आगरे

से १२२ मील उत्तर-पश्चिम

में स्थित है। चाँदनी

चौक यहाँ का

मुख्य बाजार

है। दिल्ली से रेलमार्ग,

राजमार्ग तथा

वायुयानमार्ग

देश के सभी भागों

को जाते हैं।

यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय

एवं अनेक डिग्री कालेज

हैं। हाथीदाँत

पर नक्काशी, सोने

चाँदी पर जवाहिरातों

का जड़ाऊ काम,

सूक्ष्म चित्रकारी

तथा हथकरघा

वस्त्र उद्योग के लिए

दिल्ली प्राचीन

काल से प्रसिद्ध

है। यहाँ अनाज

की मंडी भी है।

राष्ट्रपिता महात्मा

गांधी का समाधिस्थल

राजघाट एवं

नेहरू जी का समाधिस्थल

शांतिवन भी

यहाँ के दर्शनीय

स्थल हैं।

- नई दिल्ली

- यह दिल्ली

राज्य में पुरानी

दिल्ली से पाँच

मील दक्षिण पूर्व

में स्थित है। यह

कलकत्ते से उत्तर-पश्चिम

तथा बंबई से

उत्तरपूर्व में

है। इस नगर की

स्थापना १९१२ ई. में

हुई और कलकत्ते

से राजधानी

यहाँ स्थानांतरित

की गई। स्वतंत्र

होने पर भी

यही नगर भारतीय

गणतंत्र की राजधानी

बना रहा। यह

संसार की नवीनतम

राजधानियों

में से एक है। नगर

का निर्माण योजनाबद्ध

रूप में हुआ है।

५० फुट ऊँची चट्टान

के चारों ओर

गोलाई में नगर

बसा है और

इसकी चोटी पर

दो सचिवालय

तथा राष्ट्रपतिभवन

है। नगर की सड़कों

के दोनों ओर

पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ केंद्रीय

सरकार के लगभग

सभी कार्यालय

एवं संसदभवन

हैं। यहाँ लगभग

सभी देशी राजाओं

के भवन इस नगर

में हैं। रेलमार्ग

यहाँ से देश के

सभी भागों में

जाते हैं। यहाँ

से राष्ट्रीय तथा

अंतरराष्ट्रीय

वायुयान मार्ग

जाते हैं। आल इंडिया

रेडियो का प्रधान

कार्यालय यहीं

है। सफदर जंग

नामक हवाई

अड्डा भी यहाँ है। (अ.ना.मे.)

इतिहास

- दिल्ली

का इतिहास बहुत

प्राचीन है। यह

सात बस्तियों

का नगर कहा

जाता है, जो

भिन्न भिन्न समयों

में बसी थी। सबसे

प्राचीन बस्ती मुसलमान

आक्रमण से पहले

१०वीं सदी के अंतिम

वर्षों में बसी

थी। महाभारत

काल के पांडवों

की राजधानी

इंद्रप्रस्थ भी यहीं

थी। इसका स्थान

१६वीं सदी का स्थापित

दिल्ली का पुराना

किला बतलाया

जाता है। यहाँ

काले रंग से

चित्रित मिट्टी

के घूसर पात्र

मिले हैं, जो महाभारतकाल

के बने समझे जाते

हैं। पीछे के बने

मिट्टी के काले

भांड भी यहाँ

मिले हैं। इन भांडों

के चित्रों से अनुमान

किया जात है

कि इनका निर्माणकाल

ईसा से १,००० वर्ष

पूर्व था। बौद्ध

काल के पूर्व

अर्थात् ईसा के

लगभग ६०० वर्ष पूर्व

देश ने काफी

उन्नति की थी। उस

समय तक ताँबे

के स्थान पर लोहे

का प्रयोग आरंभ

हो गया था। चित्रित

घूसर रंग के

भाँडों का निर्माण

पीछे कम हो गया

और उनके स्थान

पर चमकते तलवाले

बरतन प्रयोग

में आए। अब ताँबे

और चाँदी के

सिक्कों का चलन

भी शुरू हो गया

था।

इंद्रप्रस्थ

बहुत काल तक

मौर्यो, मथुरा

के राजाओं, यौधेयों

और कुशानों

के शासन में रहा।

दिल्ली और उसके

आसपास जो अनेक

स्मारक मिले हैं,

उनमें बलुआ पत्थर

के बने दो स्तंभ

अधिक महत्व के हैं।

इनमें एक पर मौर्य

वंश के सम्राट्

अशोक की राजाज्ञाएँ

(Edicts) खुदी

हुई हैं। ये स्तंभ

फिरोजशाह

तुगलक (१३५१-१३८८ ई.) द्वारा

दिल्ली लाए गए थे,

जिनमें से एक कोटला

फिरोजशाह

में और दूसरा

दिल्ली पहाड़ी (Delhi

Ridge) पर

स्थापित है।

कुतूब

पर कब्बुतुल इस्लाम

मस्जिद के प्रांगण

में खड़ा सुप्रसिद्ध

लौहस्तंभ चंद्र

राजा के स्मारक

में विष्णुमंदिर

के सम्मुख कहीं

स्थापित किया

हुआ था, जिसे संभवत:

तोमर राजाओं

ने वर्तमान स्थान

पर लगवाया

था।

कुतूब

पर कब्बुतुल इस्लाम

मस्जिद के प्रांगण

में खड़ा सुप्रसिद्ध

लौहस्तंभ चंद्र

राजा के स्मारक

में विष्णुमंदिर

के सम्मुख कहीं

स्थापित किया

हुआ था, जिसे संभवत:

तोमर राजाओं

ने वर्तमान स्थान

पर लगवाया

था।

मध्यकाल

(१०वीं सदी के अंतिम

वर्षों) में दिल्ली

पर प्रतिहारों

के सामंत तोमर

राजपूतों का

अधिकार था। इसी

वंश का सूरजपाल

नामक शासक सुरजकुंड

नामक बड़ी सीढ़ियों

वाले जलकुंड

का निर्माता

कहा जाता है।

यह कुंड तुगलकाबाद

से लगभग तीन

मील दक्षिण में

है। कुंड से लगभग

एक मील ओर दक्षिण

में अनंगपुर तटबंध

है जो राजा

अनंगपाल का बनाया

बतलाया जाता

है। अनंगपाल ही

लाल कोट का

निर्माता कहा

जाता है। यह दिल्ली

की पहली बस्ती

का गर्भस्थल समझा

जाता है। प्रतिहारों

की शक्ति क्षीण होते

ही उत्तर भारत

में गजनवियों

का आक्रमण शुरू

हुआ और दिल्ली

चौहानों के

हाथ चली गई।

इस वंश के विशालदेव

ने जो चतुर्थ

विग्रहराज के

नाम से ज्ञात हैं

लगभग ११५० ई. में नगर

को अपने अधिकार

में ले लिया। विशालदेव

के प्रपौत्र पृथ्वीराज

ने - जिसे रायपिथौरा

भी कहते हैं - रायपिथौरा

किले का निर्माण

कराया। इसका

परकोटा (Rampart)

३० फुट मोटा और

६० फुट ऊँचा था

और यह खाई

से घिरा हुआ

था। मुहम्मद गोरी

ने पृथ्वीराज

को पराजित

कर कुतुबुद्दीन

ऐवक को देहली

का प्रधान प्रतिनिधि

बनाया और स्वयं

वापस लौट गया।

गुलामवंश

(११९३-१२४६ ई.) - कुतुबुद्दीन

ऐबक ने लालकोट

में स्थित अनेक मंदिरों

का विध्वंस कर

उसी सामग्री से

कुब्बतुल इस्लाम

मस्जिद का निर्माण

कराया। कुतुबमीनार

का निर्माण भी

ऐबक के समय में

शुरू हुआ पर यह

उसके उत्तराधिकारी

इल्तुमश (१२११-१२३६) के समय

में पूरी हुई।

तब कुतुबमीनार

चार मंजिल की

थी। कुछ विद्वानों

का यह मत है कि

मीनार की पहली

मंजिल का निर्माण

पहले ही हो चुका

था। मीनार का

नामकरण एक सूफी

फकीर के नाम

पर हुआ। १३७८ ई. में

बिजली गिरने

से शिखरवाली

मंजिल क्षतिग्रस्त

हो गई, तब फिरोजशाह

तुगलक (१३५१-१३५८) ने उसमें

दो मंजिलें और

बनवाई। मीनार

२३८ फुट ऊँची है

और उसमें ३७९ सीढ़ियाँ

हैं। भारत की

यह मीनार पत्थर

की बनी है। सुल्तान

गोरी का मकबरा

पहला मुस्लिम

स्मारक है जो

भारत में बना

था। इसमें हिंदू

मंदिरों से

निकाले खंभे

और अन्य समान

लगे हैं। बलबन

के मकबरे में

पहले पहल वास्तविक

मेहराब बना

था।

गुलामवंश

(११९३-१२४६ ई.) - कुतुबुद्दीन

ऐबक ने लालकोट

में स्थित अनेक मंदिरों

का विध्वंस कर

उसी सामग्री से

कुब्बतुल इस्लाम

मस्जिद का निर्माण

कराया। कुतुबमीनार

का निर्माण भी

ऐबक के समय में

शुरू हुआ पर यह

उसके उत्तराधिकारी

इल्तुमश (१२११-१२३६) के समय

में पूरी हुई।

तब कुतुबमीनार

चार मंजिल की

थी। कुछ विद्वानों

का यह मत है कि

मीनार की पहली

मंजिल का निर्माण

पहले ही हो चुका

था। मीनार का

नामकरण एक सूफी

फकीर के नाम

पर हुआ। १३७८ ई. में

बिजली गिरने

से शिखरवाली

मंजिल क्षतिग्रस्त

हो गई, तब फिरोजशाह

तुगलक (१३५१-१३५८) ने उसमें

दो मंजिलें और

बनवाई। मीनार

२३८ फुट ऊँची है

और उसमें ३७९ सीढ़ियाँ

हैं। भारत की

यह मीनार पत्थर

की बनी है। सुल्तान

गोरी का मकबरा

पहला मुस्लिम

स्मारक है जो

भारत में बना

था। इसमें हिंदू

मंदिरों से

निकाले खंभे

और अन्य समान

लगे हैं। बलबन

के मकबरे में

पहले पहल वास्तविक

मेहराब बना

था।

खिलजी

वंश (१२९०-१३२०) - खिलजी

वंश का तीसरा

शासक अलाउद्दीन

खिलजी था, जो

१२९६ ई. में सिंहासनारूढ़

हुआ था। इसने कुब्बतुल

इस्लाम मस्जिद का

विस्तार और

अलई दरवाजे

का निर्माण कराया

था। अलाउद्दीन ने

दिल्ली की दूसरी

बस्ती सिरि की

नींव डाली। इसने

ही हौज खास

भी बनवाया था।

तुगलक

वंश (१३२१-१४१४ ई.) - खिलजी

के बाद तुगलक

आए। एक के बाद दूसरे

११ तुगलकों ने

राज्य किया। इनमें

केवल तीन ने

ही नगर के विस्तार

में योगदान

दिया था। गयासुद्दीन

तुगलक (१३२०-१३२५) ने तुगलकाबाद

बसाया जो दिल्ली

की तीसरी बस्ती

है। तुगलकाबाद

के दक्षिण भाग

में इसका मकबरा

है। मुहम्मद तुगलक

ने ही संभवत:

अदिलाबाद बसाया

था। राजनीतिक

तथा सैनिक कारणों

से इसने दिल्ली

के बहुसंख्यक बाशिंदों

को लेकर दक्षिण

भारत में दौलताबाद

को बसाया और

उसे अपनी राजधानी

बनाया। जहाँपनाह

नामक स्थान को

बसाकर मुहम्मद

तुगलक ने दिल्ली

की चौथी बस्ती

का निर्माण किया।

अब यह खंडहर के

रूप में नामशेष

है। यहीं बेगमपुरी

और खिरकी

मस्जिदों (१३१७-१३७५) को

फिरोजशाह

तुगलक के प्रधान

बजीर, खाँजहाँ,

ने बनवाया। ये

मस्जिदें अत्यंत भव्य

और अपनी विशेषताओं

के लिए प्रसिद्ध हैं।

मुहम्मद तुगलक

के उत्तराधिकारी

फिरोज़शाह

तुगलक (१३५१-१३८८) ने दिल्ली

की पाँचवी बस्ती,

फिरोजाबाद

को बसाया जो

कोटला फिरोजशाह

के नाम से प्रसिद्ध

है। यहाँ एक मस्जिद

है, जिसपर अंबाला

जिले के टोपरा

नामक स्थान से

लाकर अशोकस्तंभ

स्थापित किया

गया है। फिरोजशाह

तुगलक का मकबरा

और मदरसे

हौज खास में

हैं।

तुगलक

वंश (१३२१-१४१४ ई.) - खिलजी

के बाद तुगलक

आए। एक के बाद दूसरे

११ तुगलकों ने

राज्य किया। इनमें

केवल तीन ने

ही नगर के विस्तार

में योगदान

दिया था। गयासुद्दीन

तुगलक (१३२०-१३२५) ने तुगलकाबाद

बसाया जो दिल्ली

की तीसरी बस्ती

है। तुगलकाबाद

के दक्षिण भाग

में इसका मकबरा

है। मुहम्मद तुगलक

ने ही संभवत:

अदिलाबाद बसाया

था। राजनीतिक

तथा सैनिक कारणों

से इसने दिल्ली

के बहुसंख्यक बाशिंदों

को लेकर दक्षिण

भारत में दौलताबाद

को बसाया और

उसे अपनी राजधानी

बनाया। जहाँपनाह

नामक स्थान को

बसाकर मुहम्मद

तुगलक ने दिल्ली

की चौथी बस्ती

का निर्माण किया।

अब यह खंडहर के

रूप में नामशेष

है। यहीं बेगमपुरी

और खिरकी

मस्जिदों (१३१७-१३७५) को

फिरोजशाह

तुगलक के प्रधान

बजीर, खाँजहाँ,

ने बनवाया। ये

मस्जिदें अत्यंत भव्य

और अपनी विशेषताओं

के लिए प्रसिद्ध हैं।

मुहम्मद तुगलक

के उत्तराधिकारी

फिरोज़शाह

तुगलक (१३५१-१३८८) ने दिल्ली

की पाँचवी बस्ती,

फिरोजाबाद

को बसाया जो

कोटला फिरोजशाह

के नाम से प्रसिद्ध

है। यहाँ एक मस्जिद

है, जिसपर अंबाला

जिले के टोपरा

नामक स्थान से

लाकर अशोकस्तंभ

स्थापित किया

गया है। फिरोजशाह

तुगलक का मकबरा

और मदरसे

हौज खास में

हैं।

सय्यद

वंश (१४१४-१४५१ ई.) - तैमूरलंग

के आक्रमण से तुगलक

वंश का अंत हो

गया और तब

१४५१ ई. तक सय्यद लोगों

ने दिल्ली पर शासन

किया। सय्यद स्मारक

में मुबारकशाह

(मृत्यु १४३४ ई.) और

मुहम्मदशाह (मृत्यु

१४४४ ई.) के मजार

है।

सय्यद

वंश (१४१४-१४५१ ई.) - तैमूरलंग

के आक्रमण से तुगलक

वंश का अंत हो

गया और तब

१४५१ ई. तक सय्यद लोगों

ने दिल्ली पर शासन

किया। सय्यद स्मारक

में मुबारकशाह

(मृत्यु १४३४ ई.) और

मुहम्मदशाह (मृत्यु

१४४४ ई.) के मजार

है।

लोदी

वंश (१४५१-१५२६ ई.) - सय्यद

वंश के बाद लोदी

वंश आया, जिसमें

सबसे अधिक महत्व

का शासक सिकंदर

लोदी था। इसके

प्रधान वजीर

ने मोथ मस्जिद

का निर्माण कराया।

लोदी वंश के

समय में ही हजरत

निजामुद्दीन की

दरगाह (द्मण्द्धत्दड्ढ) बनी

थी, जहाँ सुप्रसिद्ध

कवि अमीर खुसरू

दफनाया गया

था।

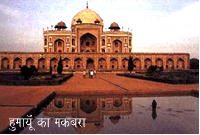

मुगल

शासन (१५२६-१७०७ ई.) - १५२६ ई.

के पानीपत के

युद्ध में इब्राहिम

लोदी का बाबर

ने हराकर मुगल

साम्राज्य की नींव

डाली। एक अफगानी

शेरशाह सूरी

के साहसपूर्ण

कार्यों के कारण

भारत भूमि पर

मुगल साम्राज्य

का पैर कुछ समय

तक जम न सका।

बाबर का शासन

केवल चार वर्ष

(१५२६ ई. से १५३० तक) रहा।

पर इसी काल में

उसने अनेक भवनों

का निर्माण करवाया।

इसी के समय में

पालम के निकट

एक छोटी मस्जिद

और मेहरौली

में सुप्रसिद्ध जमाली

कमाली (१५२८-१५२९) की मस्जिद

बनी थी। बाबर

के पुत्र हुमायूँ

ने दीनपनाह

नामक नए नगर

को फिरोजशाह

कोटला और

पुराने किले

के बीच बसाया।

शेरशाह ने दीनपनाह

को गिराकर

पुराना किला

नामक दिल्ली की

पाँचवीं बस्ती

का बसाया। शेरशाह

१५४५ ई. में मर गया।

१५५५ ई में हुमायूँ

पुन: भारत की

राजगद्दी पर

बैठा। पुराने

किले में ही शेरशाह

की किला-इ-कुह्ना

मस्जिद है, जो

नए ढंग की है, और

जिसमें शासक

नमाज पढ़ते थे।

शेरमंडल नामक

दोमंजिली अष्टपार्श्वीय

मीनार हुमायूँ

ने बनवाई थी,

जिसकी सीढ़ियों

पर से गिर जाने

से हुमायूँ की

मृत्यु १५५६ ई. में हुई।

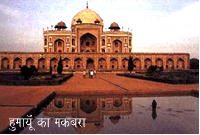

उसकी विधवा बेगम

ने हुमायूँ का

जो मकबरा बनवाया

था वह मुगल वास्तुकला

का अति सुंदर

एवं विशिष्ट नमूना

है।

हुमायूँ

का उत्तराधिकारी

अकबर (१५५६-१६०५ ई.) हुआ

और अकबर का

जहाँगीर (१६०५-१६२७ ई.)।

इन लोगों की

दिल्ली में कोई

दिलचस्पी नहीं

थी। अकबर ने आगरा

को अपनी राजधानी

बनाया और वहाँ

किले का निर्माण

कराया। आगरा

के निकट फतहपुर

सिकरी नामक

एक नए नगर को

भी बसाया। जहाँगीर

की दिलचस्पी लाहौर

में थी। अकबर के

समय में दिल्ली

में अनेक स्मारक

बने थे। चौंसठ

खंभा (अकबर के

सहपालित भाई

मिर्जा अजीज कोका

का मकबरा) और

मिर्जा अब्दुर्रहीम

खानखाना (अकबर

के प्रधान वजीर)

तथा वैराम खाँ

की पुत्री का विशाल

रौजा इसी समय

में बना था। अब्दुर्रहीम

खानखाना कई

भाषाओं के जानकार

थे और रहीम

के नाम से इन्होंने

हिंदी में अनेक दोहे

बनाए हैं। जहाँगीर

ने यातायात

के साधनों को

उन्नत करने में

बड़ी दिलचस्पी ली

थी। उसने आगरा

और लाहौर

के बीच अनेक पुलों,

सरायों और

कोस मीनारों

का निर्माण कराया

था।

हुमायूँ

का उत्तराधिकारी

अकबर (१५५६-१६०५ ई.) हुआ

और अकबर का

जहाँगीर (१६०५-१६२७ ई.)।

इन लोगों की

दिल्ली में कोई

दिलचस्पी नहीं

थी। अकबर ने आगरा

को अपनी राजधानी

बनाया और वहाँ

किले का निर्माण

कराया। आगरा

के निकट फतहपुर

सिकरी नामक

एक नए नगर को

भी बसाया। जहाँगीर

की दिलचस्पी लाहौर

में थी। अकबर के

समय में दिल्ली

में अनेक स्मारक

बने थे। चौंसठ

खंभा (अकबर के

सहपालित भाई

मिर्जा अजीज कोका

का मकबरा) और

मिर्जा अब्दुर्रहीम

खानखाना (अकबर

के प्रधान वजीर)

तथा वैराम खाँ

की पुत्री का विशाल

रौजा इसी समय

में बना था। अब्दुर्रहीम

खानखाना कई

भाषाओं के जानकार

थे और रहीम

के नाम से इन्होंने

हिंदी में अनेक दोहे

बनाए हैं। जहाँगीर

ने यातायात

के साधनों को

उन्नत करने में

बड़ी दिलचस्पी ली

थी। उसने आगरा

और लाहौर

के बीच अनेक पुलों,

सरायों और

कोस मीनारों

का निर्माण कराया

था।

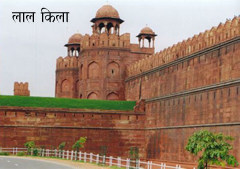

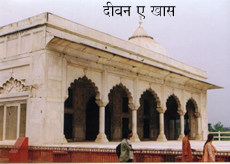

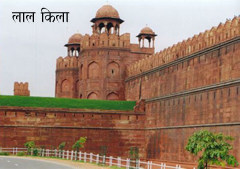

शाहजहाँ

के शासनकाल

(१६२६-१६५७) में अनेक इमारतों

के बनने में बड़ा

प्रोत्साहन मिला

था। इन्होंने इमारतों

के बनाने में बलुआ

पत्थर के स्थान

पर सगंमरमर

का उपयोग किया

था। शाहजहाँ

राजधानी को

आगरे से हटाकर

पुन: दिल्ली लाया।

दिल्ली की सातवीं

बस्ती की नींव शाहजहाँनाबाद

के नाम से पड़ी,

जो आज पुरानी

दिल्ली के नाम

से प्रसिद्ध है। इसके

उत्तरी भाग में

यमुना के तट पर

लाल किला है,

जिसका निर्माण

१६३९ ई. में आरंभ होकर

नौ वर्षों में

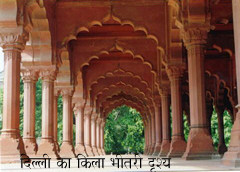

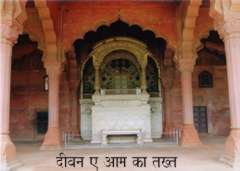

पूरा हुआ। किले

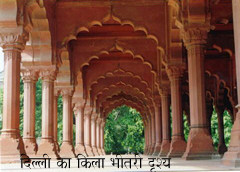

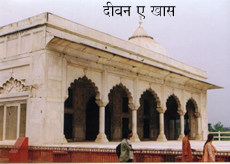

के दीवाने खास

में शाहजहाँ दरबार

करता था। दरबार

के पीछे एक कुंज

है जहाँ मंडप

के नीचे राजसिंहासन

था। राजसिंहासन

के सामने संगमरमर

का मंच था जहाँ

प्रधान वजीर

प्रार्थनापत्र लेते

थे। सिंहासन के

पीछे वह दीवार

है जो कठोर

पत्थर के काम

के दिल्ले (panels)

से सुशोभित

है। किले के अंदर

छह नहरें हैं जिन्हें

'नहर-इ-बहिश्त' कहते

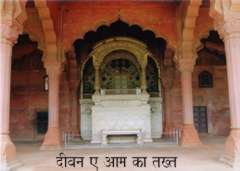

हैं। दीवाने आम

के पीछे अपने विविध

रंगों के कारण

'रंगमहल' के नाम

से प्रसिद्ध एक प्रांगण

है। इसके दक्षिण

में एक दूसरा

महल 'मुमताज

महल' है, जिसमें

आज किले का संग्रहालय

स्थित है। शाहजहाँ

अपने चुने हुए दरबारियों

और सरदारों

से दीवाने खास

में ही मिलता

था। यह अति चित्रित

सुंदर इमारत

है। शाहजहाँ इसे

पृथ्वी पर स्वर्ग

समझता था। सुप्रसिद्ध

मोर सिंहासन

संगमरमर के

मंच पर आरूढ़ रहता

था। इसके दक्षिण

में तीन कमरेवाला

'तसबीहखाना'

है। इसके पीछे

तीन कमरे की

श्रेणीवाला 'रूवाबगाह'

है। शाही हमाम

तीन कमरों का

बना है जो गलियारे

द्वारा एक दूसरे

से पृथक् होते

हैं। अंदर का सारा

भाग संगमरमर

का बना हुआ है,

जिसपर रंगीन

पत्थर जड़े हैं। इसमें

गरम और ठंढे

दोनों प्रकार

के जल की व्यवस्था

थी। बीच में एक फुहारा

है जिससे गुलाबजल

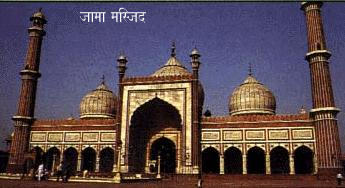

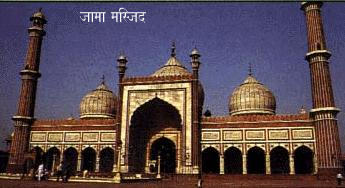

निकलता था। १६५०

ई में शाहजहाँ

ने ही जामा मस्जिद

बनवाई थी जिसमें

जनता और राजपरिवार

दोनों सम्मिलित

होते थे। १६५८ ई. की

३१ जूलाई को औरंगजेब

दिल्ली के शालीमार

बाग में सिंहासनारूढ़

हुआ। यद्यपि औरंगजेब

को वास्तुकला

में कोई दिलचस्पी

नहीं थी, फिर भी

उसने अपने लिए लालकिले

की सुंदर मोती

मस्जिद बनवाई

थी।

अंतिम

मुगल शासक (१७०७-१८५७)

- औरंगजेब

१७०७ ई. में मरा। तब

तक मुगल साम्राज्य

का ्ह्रास हो चुका

था। यद्यपि उसके उत्तराधिकारी

१८५७ ई. तक राज्य करते

रहे। औरंगजेब

की पुत्री जिन्नतुलनिस्साबेगम

ने दरयागंज

में लगभग १७०७ ई. में

एक सुंदर जिनात-उल-मस्जिद

का निर्माण कराया

था।

अंतिम

मुगल शासक (१७०७-१८५७)

- औरंगजेब

१७०७ ई. में मरा। तब

तक मुगल साम्राज्य

का ्ह्रास हो चुका

था। यद्यपि उसके उत्तराधिकारी

१८५७ ई. तक राज्य करते

रहे। औरंगजेब

की पुत्री जिन्नतुलनिस्साबेगम

ने दरयागंज

में लगभग १७०७ ई. में

एक सुंदर जिनात-उल-मस्जिद

का निर्माण कराया

था।

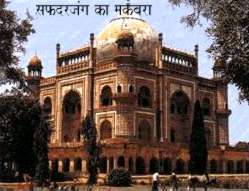

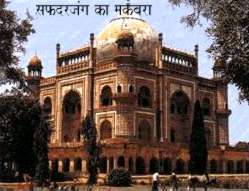

सफदरजंग

का मकबरा संभवत:

दिल्ली में मुगल

वास्तुकला का

अंतिम नमूना

है। अहमदशाह के

अधीन सफदरजंग

(१७३९-१७५४) अवध का सूबेदार

था। मुगल काल

की बनी एक दूसरे

प्रकार की इमारत

जंतर मंतर

है, जो जयपुर

के महाराजा

जयसिंह द्वारा

१७१० ई. में बनवाई

गई थी। यह वेधशाला

है, जिसके उपकरण

चिनाई के काम

के बने हैं। इनके

आकाश के ग्रहों

और उपग्रहों की

गतिविधि जानी

जा सकती है। १८५७

ई. में दिल्ली का

महत्व फिर बढ़

गया जब ११ मई से

१७ सितंबर तक

यह ब्रिटिश अधिकार

में न रहा। ब्रिटिश

आधिपत्य स्थापित

हो जाने पर

विद्रोहियों

को चाँदनी चौक

पर फाँसी दे

दी गई और मुगल

वंश का अंतिम

शासक बहादुरशाह

रंगून निर्वासित

कर दिया गया।

दिल्ली

की संस्कृति - अनेक

संस्कृतियों का

मिश्रण होकर

दिल्ली की एक संश्लिष्ट

संस्कृति बनी

है। पुरानी हिंदू-संस्कृति

तो थी ही पर

धन से आकर्षित

होकर अनेक विदेशी

आक्रामक पश्चिम

की घाटियों

से एवं मध्य और

पश्चिम एशिया से,

भारत आए और

बस गए। स्वतंत्रताप्राप्ति

के पश्चात् पाँच

लाख से अधिक शरणार्थी

पश्चिम से भारत

आए और दिल्ली

में बस गए। इन सभी

का दिल्ली की उस

संश्लिष्ट संस्कृति

पर गहरा प्रभाव

पड़ा है। दिल्ली की

प्राचीन संस्कृति

क्या थी, इसका ठीक

ठीक पता नहीं

लगता। राजपूत

राजाओं, तुर्क

मुसलमानों और

मुगलों की संस्कृति

का दिल्ली पर

विशेष प्रभाव

पड़ा है। मुगल शासनकाल

में ही दिल्ली को

अनेक इमारतें

बनीं, उर्दू का जन्म

और विकास हुआ

और जीवनयापन

का एक नया ढंग

विकसित हुआ।

दिल्ली की वास्तुकला

में हिंदू और

मुस्लिम दोनों

कलाओं का संमिश्रण

स्पष्ट है। उर्दू पहले

नागरी और

फारसी दोनों

लिपियों में लिखी

जाती थी। अमीर

खुसरू की पहेलियाँ,

दोहे, मुकरियाँ

और निस्बत सुप्रसिद्ध

हैं। अनेक सुप्रसिद्ध

उर्दू कवि दिल्ली

में हुए। दिल्ली से

उर्दू लखनऊ आई

और वहाँ जम

गई। वहाँ से फिर

समस्त देश में फैल

गई।

दिल्लीवालों

की रहन सहन

विशेष प्रकार

की होती थी।

हिंदुओं और

मुसलमानों की

रहन सहन में कोई

स्पष्ट अंतर नहीं

था। दोनों एक

ही प्रकार के कपड़े

(कुरता, अँगरखा

या अचकन और

पाजामा) पहनते

थे। वे विभिन्न

प्रकार की टोपियों

का या अनेक प्रकार

से बँधी पगड़ियों

का व्यवहार कते

थे। दोनों ही

जमीन पर या

फर्श पर बैठकर

भोजन करते

थे। सामान्य व्यक्तियों

के नाम भी (जैसे

बाली, बुलाकी,

बुद्धू और नत्थू)

एक से ही होते

हैं। विवाह शादियों,

मेलों और

त्योहारों में

दोनों ही समान

रूप से सम्मिलित

होते थे। नाट्यशालाएँ

पहले नहीं थीं,

पर नाचगान

और मुशायरे

बहुत होते थे।

मनोरंजन के

ये ही साधन थे।

ब्रिटिश राज्य के

बाद रहन सहन

में, विशेषत: पुरुषों

की, विशेष परिवर्तन

हुए। लोगों ने

पश्चिमी ढंग को

अपनाया। थिएटर

और सिनेमा

प्रिय हो गए। आहार

के ढंग और आदतें

भी पश्चिमी ढंग

की हो गई। पहनावे

में, विशेषत: पुरुषों

के, परिवर्तन

हुआ। कोट, पैंट

और टाई का

प्रचलन बढ़ गया

है। सलाम करने

पैर छूने, सिर

तक हाथ उठाने

या आलिंगन करने

के स्थान पर अब

हाथ मिलाने का

रवाज चल पड़ा

है। अधिकांश हिंदू

महिलाओं ने परदा

छोड़ दिया है

यद्यपि मुसलमान

महिलाएँ अब भी

प्राय: बुरका इस्तेमाल

करती या परदे

में रहती हैं। अब

हिंदू और मुसलमान

उतनी स्वच्छंदता

से परस्पर मिलते

जुलते नहीं हैं।

पर ये परिवर्तन

उच्च श्रेणी में ही

हुए हैं। निम्न श्रेणी

के लोगों में

विशेष परिवर्तन

नहीं हुआ है। पंजाबियों

और दक्षिणियों

के पर्याप्त संख्या

में दिल्ली में आ

जाने से रतनकोट्यम,

कथकली, ओरसी

और भाँगड़ा नृत्य

बहुत सामान्य

और लोकप्रिय

हो गए हैं। अनेक

थिएटर स्थापित

हो गए हैं जहाँ

शास्त्रीय और

आधुनिक ढंग

के नाटक होते

हैं। सिनेमा आवश्यकता

से अधिक लोकप्रिय

हो गया है। महिलाओं

द्वारा अंगराग

का व्यवहार बहुत

बढ़ गया है। शिक्षा

का प्रचार विशेषत:

महिलाओं में विशेष

रूप से हुआ है। कमीज

और सलवार

का प्रयोग दक्षिणवालों

में भी बढ़ रहा

है। दिल्ली की संस्कृति

ही वस्तुत: भारत

की संश्लिष्ट संस्कृति

है और संभव

है कि कुछ दिनों

में यही संस्कृति

सार्वभौम हो

जाए।

दिल्लीवालों

की रहन सहन

विशेष प्रकार

की होती थी।

हिंदुओं और

मुसलमानों की

रहन सहन में कोई

स्पष्ट अंतर नहीं

था। दोनों एक

ही प्रकार के कपड़े

(कुरता, अँगरखा

या अचकन और

पाजामा) पहनते

थे। वे विभिन्न

प्रकार की टोपियों

का या अनेक प्रकार

से बँधी पगड़ियों

का व्यवहार कते

थे। दोनों ही

जमीन पर या

फर्श पर बैठकर

भोजन करते

थे। सामान्य व्यक्तियों

के नाम भी (जैसे

बाली, बुलाकी,

बुद्धू और नत्थू)

एक से ही होते

हैं। विवाह शादियों,

मेलों और

त्योहारों में

दोनों ही समान

रूप से सम्मिलित

होते थे। नाट्यशालाएँ

पहले नहीं थीं,

पर नाचगान

और मुशायरे

बहुत होते थे।

मनोरंजन के

ये ही साधन थे।

ब्रिटिश राज्य के

बाद रहन सहन

में, विशेषत: पुरुषों

की, विशेष परिवर्तन

हुए। लोगों ने

पश्चिमी ढंग को

अपनाया। थिएटर

और सिनेमा

प्रिय हो गए। आहार

के ढंग और आदतें

भी पश्चिमी ढंग

की हो गई। पहनावे

में, विशेषत: पुरुषों

के, परिवर्तन

हुआ। कोट, पैंट

और टाई का

प्रचलन बढ़ गया

है। सलाम करने

पैर छूने, सिर

तक हाथ उठाने

या आलिंगन करने

के स्थान पर अब

हाथ मिलाने का

रवाज चल पड़ा

है। अधिकांश हिंदू

महिलाओं ने परदा

छोड़ दिया है

यद्यपि मुसलमान

महिलाएँ अब भी

प्राय: बुरका इस्तेमाल

करती या परदे

में रहती हैं। अब

हिंदू और मुसलमान

उतनी स्वच्छंदता

से परस्पर मिलते

जुलते नहीं हैं।

पर ये परिवर्तन

उच्च श्रेणी में ही

हुए हैं। निम्न श्रेणी

के लोगों में

विशेष परिवर्तन

नहीं हुआ है। पंजाबियों

और दक्षिणियों

के पर्याप्त संख्या

में दिल्ली में आ

जाने से रतनकोट्यम,

कथकली, ओरसी

और भाँगड़ा नृत्य

बहुत सामान्य

और लोकप्रिय

हो गए हैं। अनेक

थिएटर स्थापित

हो गए हैं जहाँ

शास्त्रीय और

आधुनिक ढंग

के नाटक होते

हैं। सिनेमा आवश्यकता

से अधिक लोकप्रिय

हो गया है। महिलाओं

द्वारा अंगराग

का व्यवहार बहुत

बढ़ गया है। शिक्षा

का प्रचार विशेषत:

महिलाओं में विशेष

रूप से हुआ है। कमीज

और सलवार

का प्रयोग दक्षिणवालों

में भी बढ़ रहा

है। दिल्ली की संस्कृति

ही वस्तुत: भारत

की संश्लिष्ट संस्कृति

है और संभव

है कि कुछ दिनों

में यही संस्कृति

सार्वभौम हो

जाए।

दिल्ली

का शासन - स्वतंत्रताप्राप्ति

के पूर्व दिल्ली

उत्तर प्रदेश के शासन

में था। स्वतंत्रता

के बाद यह चीफ

कमिश्नर द्वारा

शासित प्रांत

बना। शीघ्र ही भारतीय

संविधान के अनुसार

दिल्ली की 'सी' श्रेणी

का राज्य बनाने

का आंदोलन

शुरू हुआ और

इसके फलस्वरूप १९५२

ई. में यह 'सी' श्रेणी

का राज्य बन गया।

पहले इसका शासन

द्वैध शासन था।

शासन का उत्तरदायित्व

राष्ट्रपति के

अधीन था, यद्यपि प्रधान

मंत्री के साथ

मंत्रियों की एक

परिषद् थी और

४८ सदस्यों की एक

विधान सभा। सभा

के सदस्य जनता

द्वारा चुने जाते

थे और कुछ सीमित

विषयों पर उन्हें

विधान बनाने

का अधिकार था।

कुछ विषय उनके

अधिकार के बाहर

थे। यह व्यवस्था संतोषप्रद

नहीं सिद्ध हुई।

अत: सन् १९५६ में इसका

अंत हो गया। इसके

स्थान पर दो सलाहकार

समितियाँ बनीं

जिनका अध्यक्ष एक पूर्णकालिक

अधिकारी है। केंद्र

के गृहमंत्रालय

के मंत्री के अधीन

एक दूसरी सलाहकार

समिति है जो

दिल्ली के शासन

के संबंध में आवश्यक

परामर्श देती

थी।

१९५८

ई. में दिल्ली निगम

की स्थापना हुई।

निगम में चुने

हुए ८६ सदस्य हैं। निगम

में कार्यकारी

अधिकार नहीं है।

कार्यकारी अधिकार

एक कमिश्नर के

हाथ में है जिसका

चुनाव या नियुक्ति

भार सरकार

करती है। यही

निगम का प्रधान

शासनिक अधिकारी

है। निगम के अधिकार

भी सीमित हैं।

कुछ अधिकार नई

दिल्ली म्युनिसिपल

समिति का दे

दिए गए हैं। इसी समिति

के अधीन विधान

सभा की इमारतें,

केंद्र का सेक्रेटेरियट,

उच्च न्यायालय, बाह्य

दूतावास कार्यालय

और राज्य कर्मचारियों

के निवासस्थान

हैं।

१९५८

ई. में दिल्ली निगम

की स्थापना हुई।

निगम में चुने

हुए ८६ सदस्य हैं। निगम

में कार्यकारी

अधिकार नहीं है।

कार्यकारी अधिकार

एक कमिश्नर के

हाथ में है जिसका

चुनाव या नियुक्ति

भार सरकार

करती है। यही

निगम का प्रधान

शासनिक अधिकारी

है। निगम के अधिकार

भी सीमित हैं।

कुछ अधिकार नई

दिल्ली म्युनिसिपल

समिति का दे

दिए गए हैं। इसी समिति

के अधीन विधान

सभा की इमारतें,

केंद्र का सेक्रेटेरियट,

उच्च न्यायालय, बाह्य

दूतावास कार्यालय

और राज्य कर्मचारियों

के निवासस्थान

हैं।

दिल्ली

की आबादी - दिल्ली

राज्य की आबादी

बड़ी तेजी से बढ़

रही है। १९४१ ई. में

आबादी जहाँ

९.३ लाख थी, १९५१ में १७ लाख

और १९६१ ई. में २६.५ लाख

हो गई। शरणार्थियों

के कारण ही इधर

वृद्धि इतनी अधिक

हुई है। आबादी

की दृष्टि से दिल्ली

भारत का तीसरा

नगर है।

दिल्ली

के पशु-पक्षी - दिल्ली

में प्राय: वे सभी

पक्षी पाए जाते

हैं जो भारत

में होते हैं। पशुओं

में सामान्य पशुओं

जैसे लोमड़ी,

भेड़िए, श्रृगाल, ऊदबिलाव,

नेवले, हिरन,

सुअर, नीलगाय,

गिलहरी, आदि

के अतिरिक्त चीते

और लकड़बग्वे

(ण्न्र्ड्ढदa) भी पाए जाते

हैं।

दिल्ली

के पेड़ पौधे -

दिल्ली की

मिट्टी पथरीली

है और बरसात

में ही पेड़ पौधे

अच्छे उगते हैं। कांटेदार

पौधों के अतिरिक्त

नीची भूमि पर

एक प्रय: वे सब पौधे

उगाए जा सकते हैं

जो भारत के

अन्य भागों में उपजते

हैं। सब प्रकार

के अनाजवाले

पौधे उगाए जा

सकते हैं। फलों

के पेड़ भी बागों

में उगाए जा सकते

हैं।

वास्तुकला

- नगरों में भवनों

का निर्माण बड़ी

तेजी से हो रहा

है। कई नई बस्तियाँ

बसाई जा रही

हैं। छात्रावासों,

कार्यालयों

और व्यापार

के तथा बैंकों

के लिए नए नए भवन

बन रहे हैं। पाँच

वर्षों के अंदर

लगभग तीन हजार

एकड़ भूमि में प्राय:

२० बस्तियाँ नगर

के अविकसित भाग,

विशेषत: दक्षिण

में बसाई गई

हैं। कई मंज़िलवाले

भवनों के निर्माण

में भी बड़ी प्रगति

हुई है। सेंट्रल

सेक्रेटेरियेट,

आकाशवाणी, केंद्रीय

संग्रहालय, रिजर्ब

बैंक, विज्ञानभवन,

आजाद भवन, अशोक

होटल, इंडियन

आर्ट्स और क्रैपट्स

हाल, वैज्ञानिक

और औद्योगिक

अनुसंधान परिषद्

का भवन, भारतीय

अंतरराष्ट्रीय

केंद्र, दिल्ली स्कूल

ऑव इकोनोमिक्स,

दिल्ली विश्वविद्यालय

आदि के भव्य भवन

बन गए हैं। अशोक

होटल में ४१७ वासकक्ष

हैं। आधुनिक सब

सुविधाएँ हैं। राजघाट

में गांधी स्मारक

और उसके आसपास

बाग लगे हैं।

अन्य

बातें - दिल्ली

में छोटे पैमाने

पर उद्योग धंधों

के विकास की

व्यवस्था हुई है।

नगर में बसें चलती

हैं। टैक्सियाँ

अधिक नहीं हैं। पुलिस

का प्रबंध अच्छा है,

जेल आधुनिक ढंग

का बना हुआ है।

जेल पुस्तकालय

में १६,००० से अधिक पुस्तकें

हैं। दिल्ली में शिक्षा

का विकास बड़ी

तेजी से हुआ है;

१९४६-४७ में जहाँ महाविद्यालयों

की संख्या छह और

छात्रों की संख्या

२,८८७ थी, वहाँ १९६१-६२ में

महाविद्यालयों

की संख्या ३२ हो

गई। महिलाओं

की विद्यालयों

और महाविद्यालयों

की संख्या में भी

बहुत अधिक वृद्धि

हुई है। दिल्ली

में संगीत नाटक

अकादमी (स्थापित

१९५३), ललित कला अकादमी

(स्थापित १९५४) साहित्य

अकादमी (स्थापित

१९५४) की स्थापना हुई

है। इंडियन कौंसिल

फार कल्चरल ऐसोशिएशन

द्वारा दो त्रैमासिक

पुस्तिकाएँ इंडोएशियन

कलचर अंग्रेजी

में, तकाफतुल

हिंद अरबी में, इंडोइरानिका

फारसी और

अंग्रेजी में प्रकाशित

होती है। अंतरराष्ट्रीय

सम्मेलन समय समय

पर दिल्ली में होते

रहते हैं जिससे

यह नगर विश्वनगर

(कॉस्मॉपोलिटन

सिटी) का रूप धारण

कर रहा है।

अन्य

बातें - दिल्ली

में छोटे पैमाने

पर उद्योग धंधों

के विकास की

व्यवस्था हुई है।

नगर में बसें चलती

हैं। टैक्सियाँ

अधिक नहीं हैं। पुलिस

का प्रबंध अच्छा है,

जेल आधुनिक ढंग

का बना हुआ है।

जेल पुस्तकालय

में १६,००० से अधिक पुस्तकें

हैं। दिल्ली में शिक्षा

का विकास बड़ी

तेजी से हुआ है;

१९४६-४७ में जहाँ महाविद्यालयों

की संख्या छह और

छात्रों की संख्या

२,८८७ थी, वहाँ १९६१-६२ में

महाविद्यालयों

की संख्या ३२ हो

गई। महिलाओं

की विद्यालयों

और महाविद्यालयों

की संख्या में भी

बहुत अधिक वृद्धि

हुई है। दिल्ली

में संगीत नाटक

अकादमी (स्थापित

१९५३), ललित कला अकादमी

(स्थापित १९५४) साहित्य

अकादमी (स्थापित

१९५४) की स्थापना हुई

है। इंडियन कौंसिल

फार कल्चरल ऐसोशिएशन

द्वारा दो त्रैमासिक

पुस्तिकाएँ इंडोएशियन

कलचर अंग्रेजी

में, तकाफतुल

हिंद अरबी में, इंडोइरानिका

फारसी और

अंग्रेजी में प्रकाशित

होती है। अंतरराष्ट्रीय

सम्मेलन समय समय

पर दिल्ली में होते

रहते हैं जिससे

यह नगर विश्वनगर

(कॉस्मॉपोलिटन

सिटी) का रूप धारण

कर रहा है।

दिल्ली

विश्वविद्यालय -

सैडलर

कमिटी की रिपोर्ट

पर आवासीय

विश्वविद्यालय के

रूप में १९२२-२३ ई. में इसकी

स्थापना हुई थी।

पदेन भारत के

गर्वनर जेनरल

कुलपति और

सर हरिसिंह गौड़

प्रथम उपकुलपति

नियुक्त हुए थे। फिर

१९५२ ई. तक एक के बाद

दूसरे अनेक उपकुलपति

हुए। तदनंतर कानून

में संशोधन कर

वैतनिक उपकुलपति

की व्यवस्था हुई।

विश्वविद्यालय, नगर

के उत्तरी भाग पहाड़ी

के निकट ५५० एकड़ भूमि

पर पुराने वायसरिगल

लौज में स्थित

है। विश्वविद्यालय

क्षेत्र में एक दूसरे

के निकट ११ महाविद्यालय

और संस्थान स्थित

हैं। १९५२ ई. में दिल्ली

विश्वविद्यालय कानून

में सशोधन हुआ

और विश्वविद्यालय

आवासीय के स्थान

में संबद्ध विश्वविद्यालय

बन गया। इसमें

दिल्ली के १० मील

के अंदर के सब

महाविद्यालय संबंद्ध

हो गए। इस प्रकार

१९ और महाविद्यालय

तथा शिक्षा संस्थान

मिल गए। जिस समय

विश्वविद्यालय की

स्थापना हुई उसमें

केवल तीन फैकल्टियाँ

थीं अब इनकी संख्या

आठ हो गई है।

१९४३ ई. में स्नातक शिक्षण

की अवधि तीन वर्ष

कर दी गई पर

एम.ए. और एम.एस-सी.

के शिक्षण की अवधि

दो वर्ष की ही

रही। हिंदी और

अन्य भारतीय भाषाओं

को छोड़कर, अन्य

विषयों के शिक्षण

का माध्यम अंग्रेजी

है। विश्वविद्यालय

के पुस्तकालय,

वाचनालय, कार्यालय

आदि के लिए बहुत

विस्तृत स्थान है

और अनुसंधान

कक्षा में १०० व्यक्तियों

के बैठने की व्यवस्था

है। १९२२ ई. में छात्रों

की संख्या केवल

८०० थी जो बढ़कर

१९६३ में ४,१६६ हो गई। केवल

महिलाओं के लिए

आठ विभिन्न महाविद्यालय

हैं और अन्य महाविद्यालयों

में पुरुष छात्रों

के साथ स्त्री छात्राएँ

भी पढ़ती हैं। विदेशी

छात्रों की संख्या

१९६३ ई. में ३३७ थी, जिनमें

ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका

के ११२, थाईलैंड के

६२, नेपाल के १५ और

मलाय के ११ छात्र

थे। अनेक महाविद्यालयों

में छात्रावास

हैं। विश्वविद्यालय

में साल में तीन

सत्र होते हैं। विज्ञान

की प्राय: सभी शाखाओं,

कला की सभी शाखाओं,

भारतीय भाषाओं,

अरबी, फारसी,

अंग्रेजी, आधुनिक

यूरोपीय भाषाओं,

बौद्ध धर्म, संगीत

आदि के अध्ययन और

अनुसंधान की

पूरी व्यवस्था

यहाँ है।

भारत

का राष्ट्रीय वैज्ञानिक

संस्थान - इस

संस्थान की स्थापना

के उद्देश्य में विज्ञान

और उसके व्यावहारिक

उपयोग को बढ़ावा

देना, वैज्ञानिक

अनुसंधान को

प्रोत्साहन देना,

वैज्ञानिक पत्रपत्रिकाओं

और वार्ताओं

का प्रकाशन करना,

विभिन्न संस्थाओं

और वैज्ञानिकों

और अन्य विद्वानों

के बीच सहयोग

और समन्वय स्थापित

करना है। विज्ञान

के विकास के लिए

धन का भी यह संग्रह

करता है। इसकी

संरचना लंदन

के रायल सोसायटी

के आधार पर

हुई है। इसके १३४

बुनियादी सदस्य

हैं। ३३ सदस्यों की

परिषद् है। इसमें

सामान्य और

सम्मानित सदस्य

होते हैं। प्रति

वर्ष केवल १५ सामान्य

सदस्य चुने जाते

हैं। ऐसे सदस्यों

की संख्या ४०० सीमित

है। अभी तक उसे ३४२

सदस्य हैं। सम्मानित

सदस्य केवल विदेशी

होते हैं। ऐसे

सदस्यों की संख्या

५० सीमित हैं। अभी

तक ४४ सदस्य चुने

जा चुके हैं। अनुसंधान

के प्रोत्साहन के

लिए संस्थान फेलोशिप

देता है। अनुसंधानों

के विवरण इसकी

कार्यवाही में

छपते हैं। यह संस्थान

उच्चकोटि की वैज्ञानिक

पुस्तकों का प्रकाशन

भी करता है।

वैज्ञानिक

और औद्योगिक

अनुसंधान परिषद्

- इसकी

स्थापना द्वितीय

विश्वयुद्ध के समय

में हुई थी पर

स्वतंत्रता प्राप्ति

के बाद ही इसने

विशेष प्रगति

की है। इसका उद्देश्य

विज्ञान के विकास

को प्रोत्साहन

देना और विज्ञान

के ज्ञान को व्यवहार

में लाना है। इस

परिषद् के द्वारा

ही समस्त देश में

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं

की स्थापना हुई

है। अब तक देश के

विभिन्न भागों

में २७ राष्ट्रीय

प्रयोगशालाएँ

स्थापित हुई हैं,

जो आधुनिकतम

उपकरणों और

साधनों से सुसज्जित

हैं। इनमें आज सहस्त्रों

वैज्ञानिक विभिन्न

विषयों पर उच्चकोटि

के अनुसंधानों

में संलग्न हैं। इनके

अनुसंधान के फलस्वरूप

अनेक नए नए कारखाने

देश में खुले हैं।

प्रधान मंत्री स्व.पं.

जवाहर लाल नेहरू

ने एक समय कहा

था कि राष्ट्रीय

प्रयोगशालाएँ

मूल केंद्र हैं जहाँ

से ज्ञान की लहरें

उठकर समस्त भारत

को प्रभावित

करेंगी और

जनता के रहन

सहन को अच्छा बनाने

में सहायक होंगी।

परिषद् द्वारा

एक मासिक पत्रिका

''जर्नल ऑव सायंटिफिक

रिसर्च'' ओर

कच्चे माल का एक

बृहत् कोश, वेल्थ

ऑव इंडिया, प्रकाशित

हो रहा है। इसके

पुस्तकालय में

वैज्ञानिक पुस्तकों

और संसार

के समस्त वैज्ञानिक

जर्नलों का संग्रह

है।

वैज्ञानिक

और औद्योगिक

अनुसंधान परिषद्

- इसकी

स्थापना द्वितीय

विश्वयुद्ध के समय

में हुई थी पर

स्वतंत्रता प्राप्ति

के बाद ही इसने

विशेष प्रगति

की है। इसका उद्देश्य

विज्ञान के विकास

को प्रोत्साहन

देना और विज्ञान

के ज्ञान को व्यवहार

में लाना है। इस

परिषद् के द्वारा

ही समस्त देश में

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं

की स्थापना हुई

है। अब तक देश के

विभिन्न भागों

में २७ राष्ट्रीय

प्रयोगशालाएँ

स्थापित हुई हैं,

जो आधुनिकतम

उपकरणों और

साधनों से सुसज्जित

हैं। इनमें आज सहस्त्रों

वैज्ञानिक विभिन्न

विषयों पर उच्चकोटि

के अनुसंधानों

में संलग्न हैं। इनके

अनुसंधान के फलस्वरूप

अनेक नए नए कारखाने

देश में खुले हैं।

प्रधान मंत्री स्व.पं.

जवाहर लाल नेहरू

ने एक समय कहा

था कि राष्ट्रीय

प्रयोगशालाएँ

मूल केंद्र हैं जहाँ

से ज्ञान की लहरें

उठकर समस्त भारत

को प्रभावित

करेंगी और

जनता के रहन

सहन को अच्छा बनाने

में सहायक होंगी।

परिषद् द्वारा

एक मासिक पत्रिका

''जर्नल ऑव सायंटिफिक

रिसर्च'' ओर

कच्चे माल का एक

बृहत् कोश, वेल्थ

ऑव इंडिया, प्रकाशित

हो रहा है। इसके

पुस्तकालय में

वैज्ञानिक पुस्तकों

और संसार

के समस्त वैज्ञानिक

जर्नलों का संग्रह

है।

यूनेस्को

- दक्षिण एशिया

विज्ञान सहयोग

कार्यालय की

स्थापना १९४८ ई. में

नई दिल्ली में हुई

थी। इसके अंतर्गत

अफगानिस्तान, वर्मा,

लंका, भारत,

नेपाल और पाकिस्तान

आते हैं। १९६० ई. में

युनेस्को ने अफ्रीका

में वैज्ञानिक

सहयोग के लिए

पदाधिकारी

की नियुक्ति की।

यूनेस्को जेनरल

कानफरेंस ने

प्राकृतिक विज्ञान

के लिए जो कार्यक्रम

निश्चित किया

था उसी को कार्यान्वित

करने के लिए यह

कार्यालय खुला

है। वैज्ञानिक

अनुसंधान और

वैज्ञानि प्रगति

के सबंध के कार्यों

में समन्वय स्थापित

करने और वैज्ञानिकों

तथा तकनीकियों

को एक दूसरे

के संपर्क में

लाने में सहायता

करना इसका प्रमुख

उद्देश्य हैं। गत् १५ वर्षों

में इसने अनेक प्रशिक्षण

केंद्र खोलकर

इस उद्देश्य की पूर्ति

में सहायता की

है। पवन शक्ति और

सूर्य ऊर्जा, भूमि

संरक्षण और

उसका नियंत्रण,

उच्च निर्वात तकनीकी

प्रयोगशाला,

कृषि अनुसंधान

में रेडियों समस्थानिक

इत्यादि विषयों

पर विचार विमर्श

कर इसने इस उद्देश्य

की पूर्ति में सहयोग

दिया है।

राष्ट्रीय

भौतिकी प्रयोगशाला

- राष्ट्रीय

प्रयोगशालाओं

में भौतिकी

प्रयोगशाला

ही दिल्ली में स्थापित

(स्थापित १९५० ई.) है।

संसार की भौतिकी

प्रयोगशालाओं

में इसका विशिष्ट

स्थान है। यह आधुनिकतम

संयत्रों और

उपकरणों से सुसज्जित

है, जहाँ उच्चतम

कोटि के मौलिक

अनुसंधान संपन्न

हो सकते हैं। इसमें

भौतिकी की

समस्त शाखाओं,

प्रशाखाओं और

भौतिकी से संबंधित

रसायन तथा

उद्योग संबंधी

विषयों का भी

समावेश है। भार

और माप कानून

के १९५६ ई. में पारित

होने पर मानक

भार और माप

यहाँ तैयार

कराकर समस्त

प्रदेशों में वितरित

किया जाता है।

भौतिकी उपकरण

भी यहाँ तैयार

होते हैं और

देश के विभिन्न

विश्वविद्यालयों,

महाविद्यालयों

और संस्थानों

को दिए जाते हैं।

छुट्टियों में

विश्वविद्यालयों

और महाविद्यालयों

के अध्यापकों के

प्रशिक्षण का भी

प्रबंध है। भार

और माप कर्मचारियों

के प्रशिक्षण की

भी व्यवस्था है। इसके

पुस्तकालय में

पत्र पत्रिकाएँ नियमित

रूप से आती हैं।

इसमें एक बृहत्

संग्रहालय भी

है।

रक्षा-विज्ञान-प्रयोगशाला

- दिल्ली

में रक्षा-विज्ञान-प्रयोगशाला

भी स्थापित है।

स्वतंत्रता के पूर्व

इसमें भारतीयों

की भर्ती नहीं होती

थी। रक्षा विभाग

मे जो दो चार

भारतीय थे उनका

संबंध निरीक्षण

से ही था। स्वतंत्रता

के बाद १९४८ ई. में

रक्षा विज्ञान के

प्रशिक्षण की व्यवस्था

हुई और १९४९ ई.

से नियमित रूप

से भारतीयों

को प्रशिक्षण दिया

जाने लगा। यह

प्रयोगशाला

१९५८ ई. तक राष्ट्रीय

प्रयोगशाला

में ही थी, पीछे

१९५९ ई. में मेटकाफ

हाउस में चली गई

और अब वहीं प्रयोगशाला,

वर्कशाप, भंडार,

पुस्तकालय, इत्यादि

स्थित है। इसकी

कुछ शाखाएँ बंगलोर,

बंबई, किरकी

और जोधपुर

में भी हैं। यहाँ

लगभग २५० वैज्ञानिकों

को पाँच वर्षों

तक प्रशिक्षण दिया

जाता है। इसमें

सैनिक इंजीनियरिंग

का भी प्रशिक्षण

दिया जाता है।

इसके द्वारा किए

विभिन्न अनुसंधानों

के फलस्वरूप अनेक

परिणाम सैनिक

दृष्टि से बड़े उपयोगी

सिद्ध हुए हैं।

कृषि

अनुसंधान की

भारतीय परिषद्

- इसकी

स्थापना १९२७ ई. में

हुई थी। इसका

उद्देश्य कृषि और

पशु संबंधी अनुसंधान

करना और उसके

परिणामों का

किसानों के बीच

प्रचार करना

था। इसकी अपनी

कोई प्रयोगशाला

नहीं थी। विश्वविद्यालयों

और कृषि महाविद्यालयों

की अनुदान देकर

यह अनुसंधान

कराती थी। इसका

समस्त खर्च भारत

सरकार वहन

करती थी। पीछे

आयात-निर्यात-कर

लगाने से इसकी

आय बढ़ गई। इसने

अनेक लाभप्रद वृक्षों,

पौधों, फसलों,

फलों, शाकभाजियों

फूलों, मसालों

इत्यादि और उर्वरकों

के उपयोग पर

अनुसंधान किए

हैं। परिषद् अंग्रेजी

और हिंदी की

पत्रपत्रिकाओं

द्वारा किसानों

और जनता में

अनुसंधानों के

परिणाम का प्रचार

कर रही है। सिनेमा

द्वारा भी इसका

प्रचार कार्य होता

है।

भारतीय

कृषि-अनुसंधान

संस्थान या पूसा

संस्थान - नई दिल्ली

स्टेशन से चार

मील पश्चिम में

एक हजार एकड़ भूमि

पर यह संस्थान

स्थित है। अनुसंधान

और प्रशिक्षण के

लिए यह संस्थान

आधुनिकतम साधनों

से सुसज्जित है।

संसार की कृषिअनुसंधान

की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं

में इसकी गिनती

होती है। १९५८ ई.

में इस संस्थान को

विश्वविद्यालय की

प्रतिष्ठा मिली।

अब यहाँ पर कृषि

की प्राय: सभी शाखाओं

में स्नातकोत्तर

प्रशिक्षण दिया

जाता है और

एम.एस-सी. तथा डॉक्टर

ऑव फिलासफी

(घ्ण्.क़्.) की उपाधियाँ

प्रदान की जाती

हैं। डाक्टरेट के

लिए देश में अनेक

विश्वविद्यालयों

ने इसको मान्यता

दी है। पूसा संस्थान

की स्थापना १९०५ ई.

में बिहार के

पूसा नामक स्थान

पर हुई थी। बिहार

के १९३४ ई. के प्रयलकारी

भूकंप के बाद

यह दिल्ली लाया

गया। अब उसमें १२ विभाग

हैं, जब कि पूसा

(बिहार) में केवल

पाँच थे। ये विभाग

हैं - (१) कृषि आर्थिक

व्यवस्था, (२) कृषि

इंजीनियरी,

(३) कृषि विस्तार,

(४) शस्य विज्ञान, (५) मिट्टी

और भूमि उपयोग,

(६) वनस्पति विज्ञान,

(७) कीट विज्ञान, (८)

उद्यान विभाग, (९) अणुजीव

विज्ञान, (१०) कवक

विज्ञान और वनस्पति-रोग-विज्ञान,

(११) पादप परिचय

तथा (१२) भूविज्ञान

और कृषि रसायन।

भारत के अतिरिक्त

विदेशों के छात्र

भी इसमें अध्ययन

और अनुसंधान

करते हैं। छात्राओं

के प्रवेश की भी

व्यवस्था है।

दिल्ली

प्राणि उद्यान - १९५२ ई.

में भारत सरकार

ने दिल्ली में एक

प्राणि उद्यान की स्थापना

का निश्चय किया।

उसके लिए पुराना

किला और हूमायूँ

के मकबरे के

बीच २५० एकड़ भूमि,

पसंद की गई और

दो विशेषज्ञ, एक

अमरीकी और

एक जर्मन बुलाए

गए। यह उद्यान २.५६ वर्ग

मील से अधिक भूमि

पर है। पूरा

विकसित होने

पर इसके भीतर

की सड़कों और

पथों की लंबाई

५.६८ मील होगी, तालाब

और नालियाँ

१० एकड़ भूमि में रहेंगी।

भौगोलिक आधार

पर इसमें पशुओं

को अलग अलग रखने

की व्यवस्था है। एक

स्थल पर एशिया

के, दूसरे स्थल

पर अफ्रीका के,

तीसरे स्थल पर

आस्ट्रेलिया के

और चौथे स्थल

पर अमरीका के

पशुओं को रखने

का प्रबंध है। इनके

घेरे ऐसे बने

हैं कि पशुओं को

अपनी मूल प्राकृतिक

अवस्था का भान हो।

पशुओं की स्वतंत्रता

भी यथासंभव

कायम रखी गई

है। पक्षियों के

लिए दलदली भूमि

और छिछले तथा

गहरे पानी की

झीलें बनी हैं।

झीलों में टापू

भी बने हैं। अनेक

जंगली पक्षी झुंड

यहाँ आकर अब बसेरा

करने लगे हैं।

ये यही अंडे देते

और बच्चे पालते

हैं। पहले कुछ पक्षियों

को बाँधकर

रखा गया था

और उनके बच्चे

ही स्वतंत्र थे, पर

पीछे उन्हें भी बाँध

रखने की आवश्यकता

नहीं रही। उद्यान

को सब प्रकार

से आधुनिक बनाने

का भरपूर प्रयत्न

किया जा रहा

है।

भारत

का राष्ट्रीय अभिलेखागार

- यह अभिलेखागार

(Archives)

नई दिल्ली के जनपथ

पर लाल और

धूसर पत्थर के

बने हुए एक भवन

में है। पहले यहाँ

इंपीरियल रिकार्ड

विभाग था। इसके

अधिकार में लगभग

१,०३,६२५ जिल्द बँधे और

४१ लाख से ऊपर

बिना जिल्द बँधे

प्रलेख (documents)

हैं। इनके अतिरिक्त

इसमें ११,५०० पाँडुलिपियाँ

और ४,००० से ऊपर

छपे हुए मानचित्र

हैं। इसमें प्राच्य

भाषाओं के रेकार्ड

१७६४ से १८७३ ई. तक के रखे

हुए हैं। ये फारसी,

संस्कृत, अरबी,

हिंदी, बँगला,

मराठी, तामिल,

तेलगू, पंजाबी,

बर्मी, चीनी, स्यामी

और तिब्बती भाषाओं

में हैं। इंग्लैंड, फ्रांस,

हॉलैंड, डेनमार्क

और संयुक्त राज्य

अमरीका से माइक्रोफिल्म

प्रतिलिपियों

के १००० से अधिक गोले

प्राप्त हुए हैं। एक लाख

से अधिक अभिलेख

संबंधी पुस्तकें

इसके पुस्तकालय

में हैं। अनेक पुरानी

अप्राप्य और दुर्लभ

पुस्तकें भी है।

रेकार्डों के संरक्षण

का अलग विभाग

है और उसका

प्रशिक्षण भी दिया

जाता है। यह विभाग

शिक्षा मंत्रालय

के नियत्रंण में

है। इसकी देखभाल

के लिए अनेक परामर्शमंडल

बने हैं जो समय

समय पर परामर्श

देकर सहायता

करते हैं।

चिकित्सा

अनुसंधान की

भारतीय परिषद्

- यह नाम बाद

में दिया गया

है। पहले इसका

नाम इंडियन रिसर्च

फंड एसोशिएशन

था, जिसकी स्थापना

१९११ ई. में हुई थ। इस

परिषद् के अधीन

अनेक अनुसंधान

केंद्र देश के विभिन्न

भागों में स्थापित

हैं। रॉकफेलर

फाउंडेशन के सहयोग

से पूना में वाइरस

(Virus) रिसर्च

सेंटर की स्थापना

हुई थी। क्षय-चिकित्सा-केंद्र

की स्थापना मद्रास

में १९५६ ई. में हुई।

इन अनुसंधानों

के परिणाम वार्षिक

विवरण में प्रकाशित

हाते हैं। इंडियन

जर्नल ऑव मेडिकल

रिसर्च और

इंडियन जर्नल ऑव

मलेरियोलाजी

नामक पत्रिकाएँ

भी इसके द्वारा

निकलती हैं। परिषद्

का अधिकांश धन

चिकित्सा कालेजो

को अनुदान के

रूप में खर्च होता

है। यह फेलोशिप

भी प्रदान करती

है। इसका अपना

पुस्तकालय कसौली

में है।

दिल्ली

के चिकित्सा कालेज

और अस्पताल -

दिल्ली मेडिकल

कालेज की स्थापना,

१९५८ ई. में हुई थी।

इसका नाम बदलकर

पीछे मौलाना

आजाद मेडिकल

कालेज हो गया।

प्रारंभ में केवल

६० छात्र भर्ती होते

थे, पर अब संख्या

३०० हो गई है। इसमें

एम.डी., एम.एस.; और

एम.एस-सी. डिग्रियाँ

प्रदान की जाती

हैं। स्नातकोत्तर

कक्षा में ५० से अधिक

छात्र हैं। इसके पुस्तकालय

में ५,००० से अधिक पुस्तकें

हैं और २०० से अधिक

पत्रपत्रिकाएँ आती

हैं। इस कालेज के

अधीन ईविन अस्पताल

है, जिसमें रोगियों

की शय्याओं की

संख्या १,००० है। इसके

बहिरंग विभाग

में प्रतिदिन औसतन

१५०० रोगी आते हैं।

इससे संबद्ध सफदरजंग

अस्पताल है, इसमें

भी १००० रोगियों

की शय्याएँ हैं। महिलाओं

के लिए लेडी हार्डिज

मेडिकल कालेज

की स्थापना १९१२ ई.

में हुई थी। इसमें

महिला डाक्टरों

और उपचारिकाओं

को प्रशिक्षित किया

जाता है। इससे

संबद्ध विलिंगटन

अस्पताल है, जिसका

विस्तार १७ एकड़ भूमि

पर हुआ है और

८०० रोगियों के

लिए शय्याओं की

व्यवस्था हो सकती

है। महिलाओं

के लिए एक दूसरा

अस्पताल विक्टोरिया

जनाना अस्पताल

है, जहाँ पहले

केवल उपचारिकाओं

और छात्राओं

का प्रशिक्षण और

प्रसूति तथा स्त्रीरोग

की ही चिकित्सा

होती थी, पर

अब यह महिलाओं

और बच्चो के

लिए सर्वसामान्य

अस्पताल का कार्य

करता है। इनके

अतिरिक्त सिल्वर

जुबिली टी.बी.

अस्पताल और अनेक

निजी अस्पताल है,

जिनमें सेंट स्टीफेन

अस्पताल, डा. श्रौफ

चैरिटी आँख

का अस्पताल, सर

गंगाराम अस्पताल,

मेहरौली टी.बी.

अस्पताल, होली

फेमिली अस्पताल

तथा तीरथराम

शाह अस्पताल अच्छी

सेवा कर रहे

हैं और उल्लेखनीय

हैं।

वल्लभभाई

पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट

- क्षयरोग और

छाती के अन्य रोगों

के अनुसंधान और

प्रशिक्षण के लिए

इस संस्था की स्थापना

१९५३ ई. में हुई। इस

संस्था की साज

सामान से सुसज्जित

करने में युनाइटेड

किंगडम, संयुक्त

राज्य अमरीका,

और रॉकफेलर

फाउंडेशन से भरपूर

सहायता मिली

है। इसके आठ विभाग

हैं। एक रेडियो

समस्थानिक विभाग

भी है। यहाँ क्षयरोग

पर स्नातकोत्तर

प्रशिक्षण दिया

जाता है और

एम.डी. तथा एम.एस. के

अतिरिक्त पी.एच.डी.

की डिग्रियाँ प्रदान

की जाती हैं। क्षयरोग

के प्रशिक्षण स्वरूप

डिप्लोमा भी दिया

जाता है। अनेक

महत्वपूर्ण विषयों

पर अनुसंधान

हो रहे हैं, जिनका

प्रत्यक्ष या परोक्ष

रूप से क्षय रोग

और छाती के

अन्य रोगों से

संबंध है।

चिकित्सा

विज्ञान का अखिल

भारतीय संस्थान

- संसद

द्वारा पारित

कानून के अनुसार

इसकी स्थापना

१९५६ ई. में हुई थी।

इसका उद्देश्य चिकित्सा

विज्ञान की शिक्षा

के स्तर को उन्नत

करना है। स्नातकोत्तर

प्रशिक्षण की व्यवस्था

१९५६ ई. से ही शुरू हुई

और अब इसमें प्रति

वर्ष लगभग २०० छात्र

और छात्राएँ भर्ती

होती हैं। इस संस्थान

में अनुसंधान

को विशेष रूप

से प्रोत्साहन दिया

जाता है। यह १५० एकड़

भूमि पर स्थित

है। इसे विकास

में न्यूजीलैंड, रॉकफेलर

फाउंडेशन और

अमरीका के टेक्निकल

कोऑपरेशन

मिशन से सहायता

मिली है।

भारत

का मलेरिया

संस्थान - मलेरिया

रोग के प्रशिक्षण

और अनुसंधान

के लिए एक सस्थान

की स्थापना १९०९ ई.

में हुई थी। सहारनपुर,

कसौली और

करनाल में रहकर

अब यह संस्थान दिल्ली

में आकर स्थिर

हो गया है। इसमें

लगभग ६०० व्यक्ति कार्य

करते हैं। और

मलेरिया तथा

फाइलेरिया की

रोकथाम के

सबंध में अनुसंधान

कर रहे हैं। प्रयोग

के लिए इसमें बंदर,

बिल्लियाँ, कुत्ते,

मुर्गे, चूहे, मूषक,

खरगोश, इत्यादि

पशु पाले जाते

हैं।

भारतीय

सांख्यिकी संस्थान

- यह पुरानी

संस्था है। इसकी

स्थापना कलकत्ते

में हुई थी। सांख्यिकी

पर डिप्लोमा और

डिगरी देने का

अधिकार इसे १९५९ ई.

से प्राप्त है। इस

संस्थान का उद्देश्य

सांख्यिकी विज्ञान

के सबंध में ज्ञान

की वृद्धि करना

और ऐसे व्यक्तियों

को प्रशिक्षण देना

है जो सांख्यिकी

के संबंध में दक्षता

प्राप्त कर आँकड़ों

के इकट्ठा करने

में सहायक हो

सकें। इसकी ओर

से पत्र पत्रिकाएँ

भी प्रकाशित होती

हैं।

अन्यान्य संस्थाएँ

- उपर्युक्त संस्थाओं

के अतिरिक्त दिल्ली

में और भी अनेक

संस्थाएँ हैं जिनमें

भारतीय इंजीनियरों

का संस्थान, श्रीराम

संस्थान, भारत

मानक संस्थान,

बुनियादी शिक्षा

का राष्ट्रीय संस्थान,

सरकारी प्रशासन

का भारतीय संस्थान,

भारतीय अंतरराष्ट्रीय

केंद्र, राष्ट्रीय

संग्रहालय, आर्थिक

विकास का संस्थान,

प्रायोगिक अर्थशास्त्र

अनुसंधान की

राष्ट्रीय परिषद्,

जामा मिल्लिया

इस्लामिया, आकाशवाणी

इत्यादि उल्लेखनीय

हैं।

दिल्ली

स्थिति : २८� ३८'उ.अ.

तथा ७७� १७�

पू.दे.। यह भारत

गणतंत्र की राजधानी

तथा केंद्र द्वारा

प्रशासित सी श्रेणी

का राज्य है। शताब्दियों

से दिल्ली को भारत

की राजधानी

रहने का सौभाग्य

प्राप्त है। अंग्रेजों

ने १९१२ में इसे अपनी

राजधान बनाया

था। १ नवंबर, १९५६ ई

से यह केंद्र द्वारा

प्रशासित राज्य

हुआ।

दिल्ली

स्थिति : २८� ३८'उ.अ.

तथा ७७� १७�

पू.दे.। यह भारत

गणतंत्र की राजधानी

तथा केंद्र द्वारा

प्रशासित सी श्रेणी

का राज्य है। शताब्दियों

से दिल्ली को भारत

की राजधानी

रहने का सौभाग्य

प्राप्त है। अंग्रेजों

ने १९१२ में इसे अपनी

राजधान बनाया

था। १ नवंबर, १९५६ ई

से यह केंद्र द्वारा

प्रशासित राज्य

हुआ। दिल्ली

(पूरानी) - यह

ऐतिहासिक मकबरों,

भवनों एवं किलों

का नगर है। यहाँ

कार्पोरेशन

भी है। यह आगरे

से १२२ मील उत्तर-पश्चिम

में स्थित है। चाँदनी

चौक यहाँ का

मुख्य बाजार

है। दिल्ली से रेलमार्ग,

राजमार्ग तथा

वायुयानमार्ग

देश के सभी भागों

को जाते हैं।

यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय

एवं अनेक डिग्री कालेज

हैं। हाथीदाँत

पर नक्काशी, सोने

चाँदी पर जवाहिरातों

का जड़ाऊ काम,

सूक्ष्म चित्रकारी

तथा हथकरघा

वस्त्र उद्योग के लिए

दिल्ली प्राचीन

काल से प्रसिद्ध

है। यहाँ अनाज

की मंडी भी है।

राष्ट्रपिता महात्मा

गांधी का समाधिस्थल

राजघाट एवं

नेहरू जी का समाधिस्थल

शांतिवन भी

यहाँ के दर्शनीय

स्थल हैं।

दिल्ली

(पूरानी) - यह

ऐतिहासिक मकबरों,

भवनों एवं किलों

का नगर है। यहाँ

कार्पोरेशन

भी है। यह आगरे

से १२२ मील उत्तर-पश्चिम

में स्थित है। चाँदनी

चौक यहाँ का

मुख्य बाजार

है। दिल्ली से रेलमार्ग,

राजमार्ग तथा

वायुयानमार्ग

देश के सभी भागों

को जाते हैं।

यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय

एवं अनेक डिग्री कालेज

हैं। हाथीदाँत

पर नक्काशी, सोने

चाँदी पर जवाहिरातों

का जड़ाऊ काम,

सूक्ष्म चित्रकारी

तथा हथकरघा

वस्त्र उद्योग के लिए

दिल्ली प्राचीन

काल से प्रसिद्ध

है। यहाँ अनाज

की मंडी भी है।

राष्ट्रपिता महात्मा

गांधी का समाधिस्थल

राजघाट एवं

नेहरू जी का समाधिस्थल

शांतिवन भी

यहाँ के दर्शनीय

स्थल हैं।

कुतूब

पर कब्बुतुल इस्लाम

मस्जिद के प्रांगण

में खड़ा सुप्रसिद्ध

लौहस्तंभ चंद्र

राजा के स्मारक

में विष्णुमंदिर

के सम्मुख कहीं

स्थापित किया

हुआ था, जिसे संभवत:

तोमर राजाओं

ने वर्तमान स्थान

पर लगवाया

था।

कुतूब

पर कब्बुतुल इस्लाम

मस्जिद के प्रांगण

में खड़ा सुप्रसिद्ध

लौहस्तंभ चंद्र

राजा के स्मारक

में विष्णुमंदिर

के सम्मुख कहीं

स्थापित किया

हुआ था, जिसे संभवत:

तोमर राजाओं

ने वर्तमान स्थान

पर लगवाया

था। गुलामवंश

(११९३-१२४६ ई.) - कुतुबुद्दीन

ऐबक ने लालकोट

में स्थित अनेक मंदिरों

का विध्वंस कर

उसी सामग्री से

कुब्बतुल इस्लाम

मस्जिद का निर्माण

कराया। कुतुबमीनार

का निर्माण भी

ऐबक के समय में

शुरू हुआ पर यह

उसके उत्तराधिकारी

इल्तुमश (१२११-१२३६) के समय

में पूरी हुई।

तब कुतुबमीनार

चार मंजिल की

थी। कुछ विद्वानों

का यह मत है कि

मीनार की पहली

मंजिल का निर्माण

पहले ही हो चुका

था। मीनार का

नामकरण एक सूफी

फकीर के नाम

पर हुआ। १३७८ ई. में

बिजली गिरने

से शिखरवाली

मंजिल क्षतिग्रस्त

हो गई, तब फिरोजशाह

तुगलक (१३५१-१३५८) ने उसमें

दो मंजिलें और

बनवाई। मीनार

२३८ फुट ऊँची है

और उसमें ३७९ सीढ़ियाँ

हैं। भारत की

यह मीनार पत्थर

की बनी है। सुल्तान

गोरी का मकबरा

पहला मुस्लिम

स्मारक है जो

भारत में बना

था। इसमें हिंदू

मंदिरों से

निकाले खंभे

और अन्य समान

लगे हैं। बलबन

के मकबरे में

पहले पहल वास्तविक

मेहराब बना

था।

गुलामवंश

(११९३-१२४६ ई.) - कुतुबुद्दीन

ऐबक ने लालकोट

में स्थित अनेक मंदिरों

का विध्वंस कर

उसी सामग्री से

कुब्बतुल इस्लाम

मस्जिद का निर्माण

कराया। कुतुबमीनार

का निर्माण भी

ऐबक के समय में

शुरू हुआ पर यह

उसके उत्तराधिकारी

इल्तुमश (१२११-१२३६) के समय

में पूरी हुई।

तब कुतुबमीनार

चार मंजिल की

थी। कुछ विद्वानों

का यह मत है कि

मीनार की पहली

मंजिल का निर्माण

पहले ही हो चुका

था। मीनार का

नामकरण एक सूफी

फकीर के नाम

पर हुआ। १३७८ ई. में

बिजली गिरने

से शिखरवाली

मंजिल क्षतिग्रस्त

हो गई, तब फिरोजशाह

तुगलक (१३५१-१३५८) ने उसमें

दो मंजिलें और

बनवाई। मीनार

२३८ फुट ऊँची है

और उसमें ३७९ सीढ़ियाँ

हैं। भारत की

यह मीनार पत्थर

की बनी है। सुल्तान

गोरी का मकबरा

पहला मुस्लिम

स्मारक है जो

भारत में बना

था। इसमें हिंदू

मंदिरों से

निकाले खंभे

और अन्य समान

लगे हैं। बलबन

के मकबरे में

पहले पहल वास्तविक

मेहराब बना

था। तुगलक

वंश (१३२१-१४१४ ई.) - खिलजी

के बाद तुगलक

आए। एक के बाद दूसरे

११ तुगलकों ने

राज्य किया। इनमें

केवल तीन ने

ही नगर के विस्तार

में योगदान

दिया था। गयासुद्दीन

तुगलक (१३२०-१३२५) ने तुगलकाबाद

बसाया जो दिल्ली

की तीसरी बस्ती

है। तुगलकाबाद

के दक्षिण भाग

में इसका मकबरा

है। मुहम्मद तुगलक

ने ही संभवत:

अदिलाबाद बसाया

था। राजनीतिक

तथा सैनिक कारणों

से इसने दिल्ली

के बहुसंख्यक बाशिंदों

को लेकर दक्षिण

भारत में दौलताबाद

को बसाया और

उसे अपनी राजधानी

बनाया। जहाँपनाह

नामक स्थान को

बसाकर मुहम्मद

तुगलक ने दिल्ली

की चौथी बस्ती

का निर्माण किया।

अब यह खंडहर के

रूप में नामशेष

है। यहीं बेगमपुरी

और खिरकी

मस्जिदों (१३१७-१३७५) को

फिरोजशाह

तुगलक के प्रधान

बजीर, खाँजहाँ,

ने बनवाया। ये

मस्जिदें अत्यंत भव्य

और अपनी विशेषताओं

के लिए प्रसिद्ध हैं।

मुहम्मद तुगलक

के उत्तराधिकारी

फिरोज़शाह

तुगलक (१३५१-१३८८) ने दिल्ली

की पाँचवी बस्ती,

फिरोजाबाद

को बसाया जो

कोटला फिरोजशाह

के नाम से प्रसिद्ध

है। यहाँ एक मस्जिद

है, जिसपर अंबाला

जिले के टोपरा

नामक स्थान से

लाकर अशोकस्तंभ

स्थापित किया

गया है। फिरोजशाह

तुगलक का मकबरा

और मदरसे

हौज खास में

हैं।

तुगलक

वंश (१३२१-१४१४ ई.) - खिलजी

के बाद तुगलक

आए। एक के बाद दूसरे

११ तुगलकों ने

राज्य किया। इनमें

केवल तीन ने

ही नगर के विस्तार

में योगदान

दिया था। गयासुद्दीन

तुगलक (१३२०-१३२५) ने तुगलकाबाद

बसाया जो दिल्ली

की तीसरी बस्ती

है। तुगलकाबाद

के दक्षिण भाग

में इसका मकबरा

है। मुहम्मद तुगलक

ने ही संभवत:

अदिलाबाद बसाया

था। राजनीतिक

तथा सैनिक कारणों

से इसने दिल्ली

के बहुसंख्यक बाशिंदों

को लेकर दक्षिण

भारत में दौलताबाद

को बसाया और

उसे अपनी राजधानी

बनाया। जहाँपनाह

नामक स्थान को

बसाकर मुहम्मद

तुगलक ने दिल्ली

की चौथी बस्ती

का निर्माण किया।

अब यह खंडहर के

रूप में नामशेष

है। यहीं बेगमपुरी

और खिरकी

मस्जिदों (१३१७-१३७५) को

फिरोजशाह

तुगलक के प्रधान

बजीर, खाँजहाँ,

ने बनवाया। ये

मस्जिदें अत्यंत भव्य

और अपनी विशेषताओं

के लिए प्रसिद्ध हैं।

मुहम्मद तुगलक

के उत्तराधिकारी

फिरोज़शाह

तुगलक (१३५१-१३८८) ने दिल्ली

की पाँचवी बस्ती,

फिरोजाबाद

को बसाया जो

कोटला फिरोजशाह

के नाम से प्रसिद्ध

है। यहाँ एक मस्जिद

है, जिसपर अंबाला

जिले के टोपरा

नामक स्थान से

लाकर अशोकस्तंभ

स्थापित किया

गया है। फिरोजशाह

तुगलक का मकबरा

और मदरसे

हौज खास में

हैं। सय्यद

वंश (१४१४-१४५१ ई.) - तैमूरलंग

के आक्रमण से तुगलक

वंश का अंत हो

गया और तब

१४५१ ई. तक सय्यद लोगों

ने दिल्ली पर शासन

किया। सय्यद स्मारक

में मुबारकशाह

(मृत्यु १४३४ ई.) और

मुहम्मदशाह (मृत्यु

१४४४ ई.) के मजार

है।

सय्यद

वंश (१४१४-१४५१ ई.) - तैमूरलंग

के आक्रमण से तुगलक

वंश का अंत हो

गया और तब

१४५१ ई. तक सय्यद लोगों

ने दिल्ली पर शासन

किया। सय्यद स्मारक

में मुबारकशाह

(मृत्यु १४३४ ई.) और

मुहम्मदशाह (मृत्यु

१४४४ ई.) के मजार

है। हुमायूँ

का उत्तराधिकारी

अकबर (१५५६-१६०५ ई.) हुआ

और अकबर का

जहाँगीर (१६०५-१६२७ ई.)।

इन लोगों की

दिल्ली में कोई

दिलचस्पी नहीं

थी। अकबर ने आगरा

को अपनी राजधानी

बनाया और वहाँ

किले का निर्माण

कराया। आगरा

के निकट फतहपुर

सिकरी नामक

एक नए नगर को

भी बसाया। जहाँगीर

की दिलचस्पी लाहौर

में थी। अकबर के

समय में दिल्ली

में अनेक स्मारक

बने थे। चौंसठ

खंभा (अकबर के

सहपालित भाई

मिर्जा अजीज कोका

का मकबरा) और

मिर्जा अब्दुर्रहीम

खानखाना (अकबर

के प्रधान वजीर)

तथा वैराम खाँ

की पुत्री का विशाल

रौजा इसी समय

में बना था। अब्दुर्रहीम

खानखाना कई

भाषाओं के जानकार

थे और रहीम

के नाम से इन्होंने

हिंदी में अनेक दोहे

बनाए हैं। जहाँगीर

ने यातायात

के साधनों को

उन्नत करने में

बड़ी दिलचस्पी ली

थी। उसने आगरा

और लाहौर

के बीच अनेक पुलों,

सरायों और

कोस मीनारों

का निर्माण कराया

था।

हुमायूँ

का उत्तराधिकारी

अकबर (१५५६-१६०५ ई.) हुआ

और अकबर का

जहाँगीर (१६०५-१६२७ ई.)।

इन लोगों की

दिल्ली में कोई

दिलचस्पी नहीं

थी। अकबर ने आगरा

को अपनी राजधानी

बनाया और वहाँ

किले का निर्माण

कराया। आगरा

के निकट फतहपुर

सिकरी नामक

एक नए नगर को

भी बसाया। जहाँगीर

की दिलचस्पी लाहौर

में थी। अकबर के

समय में दिल्ली

में अनेक स्मारक

बने थे। चौंसठ

खंभा (अकबर के

सहपालित भाई

मिर्जा अजीज कोका

का मकबरा) और

मिर्जा अब्दुर्रहीम

खानखाना (अकबर

के प्रधान वजीर)

तथा वैराम खाँ

की पुत्री का विशाल

रौजा इसी समय

में बना था। अब्दुर्रहीम

खानखाना कई

भाषाओं के जानकार

थे और रहीम

के नाम से इन्होंने

हिंदी में अनेक दोहे

बनाए हैं। जहाँगीर

ने यातायात

के साधनों को

उन्नत करने में

बड़ी दिलचस्पी ली

थी। उसने आगरा

और लाहौर

के बीच अनेक पुलों,

सरायों और

कोस मीनारों

का निर्माण कराया

था। अंतिम

मुगल शासक (१७०७-१८५७)

- औरंगजेब

१७०७ ई. में मरा। तब

तक मुगल साम्राज्य

का ्ह्रास हो चुका

था। यद्यपि उसके उत्तराधिकारी

१८५७ ई. तक राज्य करते

रहे। औरंगजेब

की पुत्री जिन्नतुलनिस्साबेगम

ने दरयागंज

में लगभग १७०७ ई. में

एक सुंदर जिनात-उल-मस्जिद

का निर्माण कराया

था।

अंतिम

मुगल शासक (१७०७-१८५७)

- औरंगजेब

१७०७ ई. में मरा। तब

तक मुगल साम्राज्य

का ्ह्रास हो चुका

था। यद्यपि उसके उत्तराधिकारी

१८५७ ई. तक राज्य करते

रहे। औरंगजेब

की पुत्री जिन्नतुलनिस्साबेगम

ने दरयागंज

में लगभग १७०७ ई. में

एक सुंदर जिनात-उल-मस्जिद

का निर्माण कराया

था। दिल्लीवालों

की रहन सहन

विशेष प्रकार

की होती थी।

हिंदुओं और

मुसलमानों की

रहन सहन में कोई

स्पष्ट अंतर नहीं

था। दोनों एक

ही प्रकार के कपड़े

(कुरता, अँगरखा

या अचकन और

पाजामा) पहनते

थे। वे विभिन्न

प्रकार की टोपियों

का या अनेक प्रकार

से बँधी पगड़ियों

का व्यवहार कते

थे। दोनों ही

जमीन पर या

फर्श पर बैठकर

भोजन करते

थे। सामान्य व्यक्तियों

के नाम भी (जैसे

बाली, बुलाकी,

बुद्धू और नत्थू)

एक से ही होते

हैं। विवाह शादियों,

मेलों और

त्योहारों में

दोनों ही समान

रूप से सम्मिलित

होते थे। नाट्यशालाएँ

पहले नहीं थीं,

पर नाचगान

और मुशायरे

बहुत होते थे।

मनोरंजन के

ये ही साधन थे।

ब्रिटिश राज्य के

बाद रहन सहन

में, विशेषत: पुरुषों

की, विशेष परिवर्तन

हुए। लोगों ने

पश्चिमी ढंग को

अपनाया। थिएटर

और सिनेमा

प्रिय हो गए। आहार

के ढंग और आदतें

भी पश्चिमी ढंग

की हो गई। पहनावे

में, विशेषत: पुरुषों

के, परिवर्तन

हुआ। कोट, पैंट

और टाई का

प्रचलन बढ़ गया

है। सलाम करने

पैर छूने, सिर

तक हाथ उठाने

या आलिंगन करने

के स्थान पर अब

हाथ मिलाने का

रवाज चल पड़ा

है। अधिकांश हिंदू

महिलाओं ने परदा

छोड़ दिया है

यद्यपि मुसलमान

महिलाएँ अब भी

प्राय: बुरका इस्तेमाल

करती या परदे

में रहती हैं। अब

हिंदू और मुसलमान

उतनी स्वच्छंदता

से परस्पर मिलते

जुलते नहीं हैं।

पर ये परिवर्तन

उच्च श्रेणी में ही

हुए हैं। निम्न श्रेणी

के लोगों में

विशेष परिवर्तन

नहीं हुआ है। पंजाबियों

और दक्षिणियों

के पर्याप्त संख्या

में दिल्ली में आ

जाने से रतनकोट्यम,

कथकली, ओरसी

और भाँगड़ा नृत्य

बहुत सामान्य

और लोकप्रिय

हो गए हैं। अनेक

थिएटर स्थापित

हो गए हैं जहाँ

शास्त्रीय और

आधुनिक ढंग

के नाटक होते

हैं। सिनेमा आवश्यकता

से अधिक लोकप्रिय

हो गया है। महिलाओं

द्वारा अंगराग

का व्यवहार बहुत

बढ़ गया है। शिक्षा

का प्रचार विशेषत:

महिलाओं में विशेष

रूप से हुआ है। कमीज

और सलवार

का प्रयोग दक्षिणवालों

में भी बढ़ रहा

है। दिल्ली की संस्कृति

ही वस्तुत: भारत

की संश्लिष्ट संस्कृति

है और संभव

है कि कुछ दिनों

में यही संस्कृति

सार्वभौम हो

जाए।

दिल्लीवालों

की रहन सहन

विशेष प्रकार

की होती थी।

हिंदुओं और

मुसलमानों की

रहन सहन में कोई

स्पष्ट अंतर नहीं

था। दोनों एक

ही प्रकार के कपड़े

(कुरता, अँगरखा

या अचकन और

पाजामा) पहनते

थे। वे विभिन्न

प्रकार की टोपियों

का या अनेक प्रकार

से बँधी पगड़ियों

का व्यवहार कते

थे। दोनों ही

जमीन पर या

फर्श पर बैठकर

भोजन करते

थे। सामान्य व्यक्तियों

के नाम भी (जैसे

बाली, बुलाकी,

बुद्धू और नत्थू)

एक से ही होते

हैं। विवाह शादियों,

मेलों और

त्योहारों में

दोनों ही समान

रूप से सम्मिलित

होते थे। नाट्यशालाएँ

पहले नहीं थीं,

पर नाचगान

और मुशायरे

बहुत होते थे।

मनोरंजन के

ये ही साधन थे।

ब्रिटिश राज्य के

बाद रहन सहन

में, विशेषत: पुरुषों

की, विशेष परिवर्तन

हुए। लोगों ने

पश्चिमी ढंग को

अपनाया। थिएटर

और सिनेमा

प्रिय हो गए। आहार

के ढंग और आदतें

भी पश्चिमी ढंग

की हो गई। पहनावे

में, विशेषत: पुरुषों

के, परिवर्तन

हुआ। कोट, पैंट

और टाई का

प्रचलन बढ़ गया

है। सलाम करने

पैर छूने, सिर

तक हाथ उठाने

या आलिंगन करने

के स्थान पर अब

हाथ मिलाने का

रवाज चल पड़ा

है। अधिकांश हिंदू

महिलाओं ने परदा

छोड़ दिया है

यद्यपि मुसलमान

महिलाएँ अब भी

प्राय: बुरका इस्तेमाल

करती या परदे

में रहती हैं। अब

हिंदू और मुसलमान

उतनी स्वच्छंदता

से परस्पर मिलते

जुलते नहीं हैं।

पर ये परिवर्तन

उच्च श्रेणी में ही

हुए हैं। निम्न श्रेणी

के लोगों में

विशेष परिवर्तन

नहीं हुआ है। पंजाबियों

और दक्षिणियों

के पर्याप्त संख्या

में दिल्ली में आ

जाने से रतनकोट्यम,

कथकली, ओरसी

और भाँगड़ा नृत्य

बहुत सामान्य

और लोकप्रिय

हो गए हैं। अनेक

थिएटर स्थापित

हो गए हैं जहाँ

शास्त्रीय और

आधुनिक ढंग

के नाटक होते

हैं। सिनेमा आवश्यकता

से अधिक लोकप्रिय

हो गया है। महिलाओं

द्वारा अंगराग

का व्यवहार बहुत

बढ़ गया है। शिक्षा

का प्रचार विशेषत:

महिलाओं में विशेष

रूप से हुआ है। कमीज

और सलवार

का प्रयोग दक्षिणवालों

में भी बढ़ रहा

है। दिल्ली की संस्कृति

ही वस्तुत: भारत

की संश्लिष्ट संस्कृति

है और संभव

है कि कुछ दिनों

में यही संस्कृति

सार्वभौम हो

जाए। १९५८

ई. में दिल्ली निगम

की स्थापना हुई।

निगम में चुने

हुए ८६ सदस्य हैं। निगम

में कार्यकारी

अधिकार नहीं है।

कार्यकारी अधिकार

एक कमिश्नर के

हाथ में है जिसका

चुनाव या नियुक्ति

भार सरकार

करती है। यही

निगम का प्रधान

शासनिक अधिकारी

है। निगम के अधिकार

भी सीमित हैं।

कुछ अधिकार नई

दिल्ली म्युनिसिपल

समिति का दे

दिए गए हैं। इसी समिति

के अधीन विधान

सभा की इमारतें,

केंद्र का सेक्रेटेरियट,

उच्च न्यायालय, बाह्य

दूतावास कार्यालय

और राज्य कर्मचारियों

के निवासस्थान

हैं।

१९५८

ई. में दिल्ली निगम

की स्थापना हुई।

निगम में चुने

हुए ८६ सदस्य हैं। निगम

में कार्यकारी

अधिकार नहीं है।

कार्यकारी अधिकार

एक कमिश्नर के

हाथ में है जिसका

चुनाव या नियुक्ति

भार सरकार

करती है। यही

निगम का प्रधान

शासनिक अधिकारी

है। निगम के अधिकार

भी सीमित हैं।

कुछ अधिकार नई

दिल्ली म्युनिसिपल

समिति का दे

दिए गए हैं। इसी समिति

के अधीन विधान

सभा की इमारतें,

केंद्र का सेक्रेटेरियट,

उच्च न्यायालय, बाह्य

दूतावास कार्यालय

और राज्य कर्मचारियों

के निवासस्थान

हैं। अन्य

बातें - दिल्ली

में छोटे पैमाने

पर उद्योग धंधों

के विकास की

व्यवस्था हुई है।

नगर में बसें चलती

हैं। टैक्सियाँ

अधिक नहीं हैं। पुलिस

का प्रबंध अच्छा है,

जेल आधुनिक ढंग

का बना हुआ है।

जेल पुस्तकालय

में १६,००० से अधिक पुस्तकें

हैं। दिल्ली में शिक्षा

का विकास बड़ी

तेजी से हुआ है;

१९४६-४७ में जहाँ महाविद्यालयों

की संख्या छह और

छात्रों की संख्या

२,८८७ थी, वहाँ १९६१-६२ में

महाविद्यालयों

की संख्या ३२ हो

गई। महिलाओं

की विद्यालयों

और महाविद्यालयों

की संख्या में भी

बहुत अधिक वृद्धि

हुई है। दिल्ली

में संगीत नाटक

अकादमी (स्थापित

१९५३), ललित कला अकादमी

(स्थापित १९५४) साहित्य

अकादमी (स्थापित

१९५४) की स्थापना हुई

है। इंडियन कौंसिल

फार कल्चरल ऐसोशिएशन

द्वारा दो त्रैमासिक

पुस्तिकाएँ इंडोएशियन

कलचर अंग्रेजी

में, तकाफतुल

हिंद अरबी में, इंडोइरानिका

फारसी और

अंग्रेजी में प्रकाशित

होती है। अंतरराष्ट्रीय

सम्मेलन समय समय

पर दिल्ली में होते

रहते हैं जिससे

यह नगर विश्वनगर

(कॉस्मॉपोलिटन

सिटी) का रूप धारण

कर रहा है।

अन्य

बातें - दिल्ली

में छोटे पैमाने

पर उद्योग धंधों

के विकास की

व्यवस्था हुई है।

नगर में बसें चलती

हैं। टैक्सियाँ

अधिक नहीं हैं। पुलिस

का प्रबंध अच्छा है,

जेल आधुनिक ढंग

का बना हुआ है।

जेल पुस्तकालय

में १६,००० से अधिक पुस्तकें

हैं। दिल्ली में शिक्षा

का विकास बड़ी

तेजी से हुआ है;

१९४६-४७ में जहाँ महाविद्यालयों

की संख्या छह और

छात्रों की संख्या

२,८८७ थी, वहाँ १९६१-६२ में

महाविद्यालयों

की संख्या ३२ हो

गई। महिलाओं

की विद्यालयों

और महाविद्यालयों

की संख्या में भी

बहुत अधिक वृद्धि

हुई है। दिल्ली

में संगीत नाटक

अकादमी (स्थापित

१९५३), ललित कला अकादमी

(स्थापित १९५४) साहित्य

अकादमी (स्थापित

१९५४) की स्थापना हुई

है। इंडियन कौंसिल

फार कल्चरल ऐसोशिएशन

द्वारा दो त्रैमासिक

पुस्तिकाएँ इंडोएशियन

कलचर अंग्रेजी

में, तकाफतुल

हिंद अरबी में, इंडोइरानिका

फारसी और

अंग्रेजी में प्रकाशित

होती है। अंतरराष्ट्रीय

सम्मेलन समय समय

पर दिल्ली में होते

रहते हैं जिससे

यह नगर विश्वनगर

(कॉस्मॉपोलिटन

सिटी) का रूप धारण

कर रहा है।