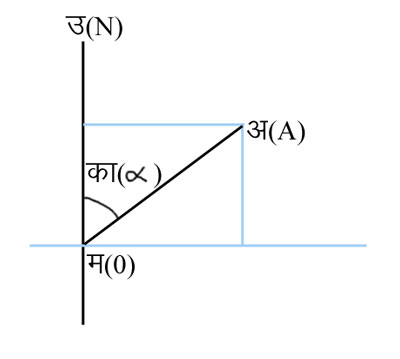

दिगंश (Azimuth) सर्वेक्षण कार्य में रेखाओं की दिशाएँ उत्तर-दक्षिण को जाती हुई निर्देशरेखा द्वारा व्यक्त करने की परंपरा है। यह दिशा-निर्देश-रेखा और जिस रेखा की दिशा व्यक्त करनी है उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर, उत्तर से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हुए कोण के रूप में व्यक्त की जाती है। इस कोण को दिगंश और निर्देशरेखा को याम्योत्तर रेखा कहते हैं। यह परंपरा आवश्यक इसलिए है कि इस कोण के प्रयोग से सर्वेक्षण बिंदुओं के नियामक निकालने में सफल होता है, जो उसके सर्वेक्षण कार्य के लिए नियंत्रक ढाँचा प्रदान करते हैं। जैसे चित्र १. में यह कोण (अर्थात् दिगंश)

चित्र १.

का (�) है तो म (O) बिंदु से अ (A) के नियामक मअ कोज्या का (AOCos �) और मअ ज्या का (AO sin �) होंगे। सामान्यत: सर्वेक्षक तीन प्रकार की याम्योत्तर रेखाएँ निर्देश रेखा के रूप में प्रयुक्त करता है: १. वास्तविक या भौगोलिक याम्योत्तर (True or geographical meridian), २. चुंबकीय याम्योत्तर तथा ३. ग्रिड (Grid) याम्योत्तर।

वास्तविक या भौगोलिक याम्योत्तर - किसी बिंदु का वास्तविक या भौगोलिक याम्योत्तर उस काल्पनिक रेखा के कहते हैं, जो उस बिंदु और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से गुजरते समतल द्वारा पृथ्वी की सतह पर प्रतिच्छेदन से बने। इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे याम्योत्तरों की सीध ठीक उत्तर दक्षिण दिशा में होगी और वे सभी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और अभिसृत होंगे। फलत: सभी सर्वेक्षण स्टेशनों स गुजरती याम्योत्तर रेखाएँ एक दूसरी के समांतर नहीं होतीं। इनसे नापा जानेवाला दिगंश वास्तविक कहलाता है।

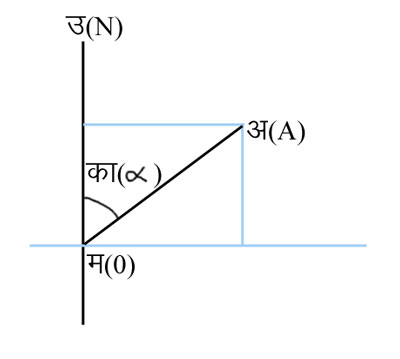

चुंबकीय याम्योत्तर - किसी भी बिंदु पर स्वतंत्र और संतुलित लटकी हुई और किसी भी स्थानीय आकर्षणों से अप्रभावित चुंबकीय

चित्र २.

सुई उस बिंदु पर चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा बताती है। उससे मापा हुआ कोण चुंबकीय दिगंश कहलाता है। चुंबकीय याम्योत्तर और वास्तविक याम्योत्तर समान्यत: संपाती नहीं होते। इसलिए चुंबकीय याम्योत्तर से मापा गया कोण चुंबकीय दिङ्मान कहा जाता है। किसी बिंदु पर चुंबकीय और वास्तविक याम्योत्तरों के बीच बना कोण चुंबकीय दिक्पात कहलाता है (देखें चित्र २.)। किसी बिंदु पर चुंबकीय दिक्पात ज्ञात हो तो चुंबकीय दिङ्मान से वास्तविक दिगंश निम्नलिखित सूत्र से निकाल सकते हैं :

चुंबकीय

दिङ्मान ![]() दिक्पात =

वास्तविक

दिगंश।

दिक्पात =

वास्तविक

दिगंश।

अच्छे मानचित्रों में औसत दिक्पात भी दिया रहता है।

ग्रिड याम्योत्तर - किसी एक बिंदु को मूलबिंदु मानकर उससे गुजरते वास्तविक याम्योत्तर को उस बिंदु की निर्देशरेखा मानते हैं। अन्य बिंदुओं पर इसी निर्देशरेखा के समांतर रेखाओं को निर्देशरेखाएँ मानते हैं। इन रेखाओं से नापे कोण ग्रिड (जाल) दिङ्मान (bearing) कहलाते हैं। ग्रिड के मूलबिंदु पर नापे गए दिङ्मान और वास्तविक दिगंश दोनों ही समान होंगे। मगर जैसे जैसे मूलबिंदु से पूर्व या पश्चिम जाएँगे, वास्तविक याम्योत्तर रेखाएँ पृथ्वी के ध्रुवों की ओर अभिसृति के कारण ग्रिड याम्योत्तर में से हटती जाएँगी। अत: प्रत्येक बिंदु पर ग्रिड दिङ्मान और वास्तविक दिगंश में अभिसृति के बराबर अंतर होगे। इस अंतर का शोधन करके एक को दूसरे में बदलना संभव होता है। यह शोधन मात्रा क़् दे ज्या अ (D L sin l ) होगी, जिसमें D दे (D L) मूलबिंदु और विचाराधीन बिंदु के याम्योत्तरों (देशांतरों) का अंशों में नापा अंतर है और अ (l ) मूलबिंदु और बिंदु का औसत अक्षांश है।

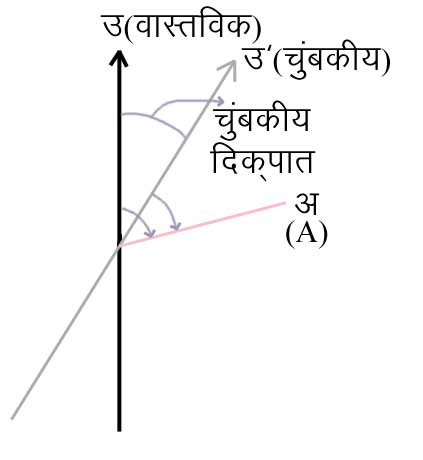

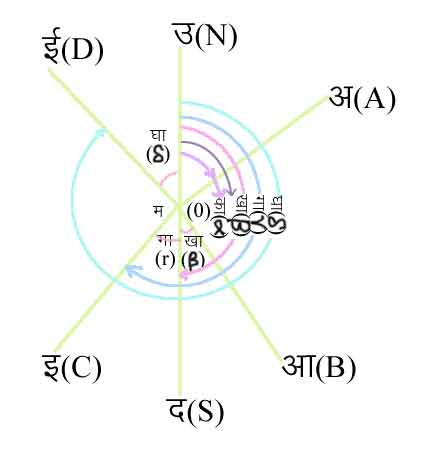

दिङ्मान व्यक्त करने की प्रणाली - दिङ्मान दो प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं : (१) दिगंश की भाँति, उत्तर से दक्षिणावर्ती (clock wise) नापे गए परिवृत्तीय दिङ्मान तथा (२) चतुर्थांशीय दिङ्मान। पहली पद्धति में उत्तर-दक्षिण रेखा ०� स पूर्व, ९०� , दक्षिण १८०� , पश्चिम २७०� और पूर्ण परिक्रमा करके उत्तर ०� या ३६०� तक नापते हैं। दूसरी पद्धति में स्टेशन से गुजरती उत्तर-दक्षिण रेखा से उत्तर ०� से ९०� पूर्व, या इतना ही पश्चिम की ओर, नापते हैं। इसी प्रकार स्टेशन से दक्षिण की ओर उसी निर्देशरेखा से ०� से ९०� पूर्व या पश्चिम की ओर नापते हैं। इस पद्धति में यह स्पष्ट करना पड़ता है कि दिङ्मान् किस ओर से नापा गया है। नीचे दिए हुए चित्र ३. की सहायता से बनाई गई तालिका द्वारा दोनों प्रकार के दिङ्मान व्यक्त करने की पद्धतियाँ स्पष्ट हो जाएँगी :

| रेखा | परिवृत्तीय दिङ्मान |

चतुर्थांशीय दिङ्मान |

| म अ (OA) | का (a ) | उ का पू (N a E) |

| म आ (OB) | खा (b ) | द खा पू (S b E) |

| म इ (OC) | गा (g ) | द गा प (S g W) |

| म ई (OD) | घा (d ) | उ घा प (N d W) |

चित्र. ३

पश्च दिङ्मान (Back Bearing) - सामान्यत: किन्हीं भी दो स्टेशनों को जोड़नेवाली रेखा का जो दिङ्मान कहा जाता है, जैसे म अ (O A) रेखा का दिङ्मान, तो उसका अर्थ म (O) स्टेशन पर अ (A) का नापा दिङ्मान होगा। यदि अ (A) स्टेशन पर म (O) के दिङ्मान की चर्चा हो तो उसे म अ (O A) रेखा का पश्च दिङ्मान कहते हैं। इसी प्रकार म (O) पर अ (A) का नापा दिङ्मान अग्र दिङ्मान कहलाता है। यदि अ (A) और म (O) स्टेशनों पर लिए गए निर्देश याम्योत्तर आपस में समांतर हो, जैसे ग्रिड पद्धति में, तो अग्र और पश्च दिङ्मानों में केवल १८०� का अंतर होगा। अत: कोई एक ज्ञात होने से दूसरा निकलना संभव और सरल है। (गुरुनारायण दुबे)