दर्शन, पाश्चात्य १. दर्शनशास्त्र के प्रमुख प्रश्न - दर्शनशास्त्र अनुभव की व्याख्या है। इस व्याख्या में जो कुछ अस्पष्ट होता है, उसे स्पष्ट करने का यत्न किया जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बाहर की ओर खुलती हैं, हम प्राय: बाह्य जगत् में विलीन रहते हैं। कभी कभी हमारा ध्यान अंतर्मुख होता है और हम एक नए लोक का दर्शन कते हैं। तथ्य तो दिखाई देते ही हैं, नैतिक भावना आदेश भी देती है। वास्तविकता और संभावना का भेद आदर्श के प्रत्यय को व्यक्त करता है। इस प्रत्यय के प्रभाव में हम ऊपर की ओर देखते हैं। इस तरह दर्शन के प्रमुख विषय बाह्य जगत्, चेतन आत्मा और परमात्मा बन जाते हैं। इनपर विचार करते हुए हम स्वभावत: इनके संबंधो पर भी विचार करते हैं। प्राचीन काल में रचना और रचयिता का संबंध प्रमुख विषय था, मध्यकाल में आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रमुख विषय बना और आधुनिक काल में पुरुष और प्रकृति, विषयी और विषय, का संबंध विवेन का केंद्र बना। प्राचीन यूनान में भौतिकी, तर्क और नीति, ये तीनों दर्शनशास्त्र के तीन भाग समझे जाते थे। भौतिकी बाहर की ओर देखती है, तर्क स्वयं चिंतन को चिंतन का विषय बनाता है, नीति जानना चाहती है कि जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कोई निरपेक्ष आदेश ज्ञात हो सकता है या नहीं।

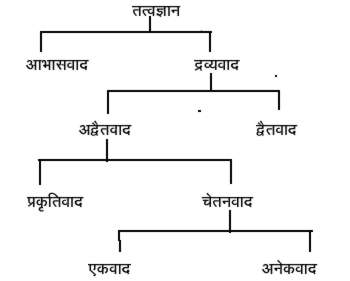

तत्वज्ञान में प्रमुख प्रश्न ये हैं-

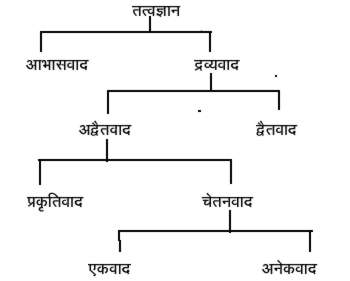

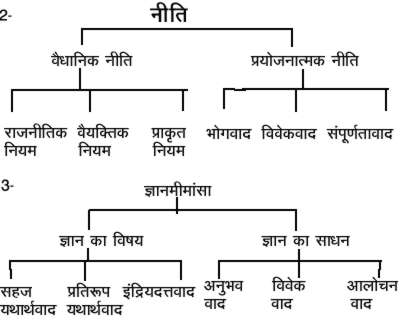

प्राचीन काल में नीति का प्रमुख लक्ष्य नि:श्रेयस के स्वरूप को समझना था, आधुनिक काल में कांट ने कर्तव्य के प्रयत्य को मौलिक प्रत्यय का स्थान दिया। तृप्ति या प्रसन्नता का मूल्यांकन विवाद का विषय बना रहा है। ज्ञानमीमांसा में प्रमुख प्रश्न ये हैं-

ज्ञानमीमांसा ने आधुनिक काल में विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया। पहले दर्शन को प्राय: तत्वज्ञान (मेटाफिजिक्स) के अर्थ में ही लिया जाता था। दार्शनिकों का लक्ष्य समग्र की व्यवस्था का पता लगाना था। जब कभी प्रतीत हुआ कि इस अन्वेषण में मनुष्य की बुद्धि आगे जा नहीं सकती, तो कुछ गौण सिद्धांत विवेचन के विषय बने। यूनान में, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के बाद तथा जर्मनी में कांट और हेगल के बाद ऐसा हुआ। यथार्थवाद और संदेहवाद ऐसे ही सिद्धांत हैं। इस तरह दार्शनिक विवेचन में जिन विषयों पर विशेष रूप से विचार होता रहा है, वे ये हैं-

(१) मुख्य विषय - तत्वज्ञान, नीति, ज्ञानमीमांसा, (२) गौण विषय - यथार्थवाद, संदेहवाद।

इन विषयों को विचारकों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार विविध पक्षों से देखा है। किसी ने एक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया है, किसी ने दूसरे पक्ष पर। प्रत्येक समस्या के नीचे उपसमस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं। मुख्य समस्याओं के संबंध में विवेचन के विस्तार को इस तरह दिखाया जा सकता है-

१-

दार्शनिक विवेचन के सामान्य विवरण के बाद देखना है कि पाश्चात्य दर्शन का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है।

१ ऐतिहासिक विकास

पश्चिमी दर्शन तीन भागों में विभक्त होता है-

प्राचीन दर्शन - प्राचीन दर्शन प्रमुख रूप से यूनानी दर्शन है। इसे भी तीन भागों में विभक्त किया जाता है। पहला भाग उन लोगों के विचार हैं जो यूनानी थे, परंतु यूनान के बाहर यूनानी बस्तियों में रहते थे। सोफिस्ट संप्रदाय के विचारकों और सुकरात के साथ एथंस दर्शनशास्त्र की राजधानी बना। सुकरात, प्लेटो और अरस्तू ने यूनानी दर्शन को इसकी प्रौढ़ता प्रदान की और पश्चिमी विचारधारा पर न मिटनेवाली छाप लगा दी। अरस्तू के बाद, प्राचीन दर्शन नीचे की ओर लुढ़कने लगा। स्वतंत्र विचारों के स्थान में, प्लेटो और अरस्तू की व्यवस्था ही विवेचन का लक्ष्य बन गई। यूनानी दर्शन का जन्म आइओनिया में हुआ। थेल्स (६२४-५५० ई.पू.) एनैक्सिमैंडर (६११-५४७ ई.पू.) और ऐनेक्सिमिनिज़ (५८८-५२४ ई.पू.) ने सृष्टि के मूल तत्व के विषय में अपने विचार प्रकट किए। तीनों की धारणा एक ही थी कि मूल तत्व एक है और भौतिक है। थेल्स ने जल को, एनैक्सिमेंडर ने अव्यक्त प्रकृति को और एनेक्सिमिनिज़ ने वायु को मूल तत्व का पद दिया। प्रत्येक भौतिक पदार्थ में गुण और मात्रा प्रत्यक्ष दिखते हैं। आइओनिया के विचारकों ने गुण पर ध्यान दिया और मात्रा की उपेक्षा की। पाइथेगारस ने मात्रा को सत्ता का तत्व समझा। मात्रा की जाँच इकाई की नींव पर होती है, और यह संख्या का आधार है। पाइथेगोरस के अनुसार संख्या सत्ता का तत्व है। इस तरह उसने अमूर्त को दार्शनिक विवेचन में प्रविष्ट कर दिया। पाइथेगोरस के विचारानुसार सृष्टि में अनुरूपता और सामंजस्य हर ओर दीखते हैं। यह अनुरूपता गायन में प्रसिद्ध होती है, संख्या की तुल्यता राग की जान है। नक्षत्र अपनी गति में मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यद्यपि हम उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि उसकी तीव्रता हमारी श्रवणशक्ति की सीमाओं में नहीं आती।

सुकरात से पर्व के दर्शन में एक महत्वपूर्ण विवाद पार्मेनाइडीस और हिरेक्लिटस ने प्रस्तुत कर दिया। पार्मेनाइडीस ने गुण की तरह मात्रा की भी उपेक्षा की, और स्वयं सत्ता या 'सत्' को मूल तत्व के रूप में देखा। यह 'सत्' एकरस निरपेक्ष है, इसमें कोई पविर्तन नहीं होता, यह अनंत है, अविभाज्य है, देश और काल से असंबद्ध है। 'असत्' में इन सब गुणों का अभाव है। उद्भव 'सत्' और 'असत्' का मेल है। हिरेक्लिट्स न कहा कि परिवर्तन सत्ता का तत्व है, सत्ता उद्भव के अतिरिक्त कुछ नहीं। इन दोनों विचारकों ने 'सत्' और 'प्रकाशन' के प्रत्ययों को दार्शनिक विवेचन में केंद्रीय प्रश्न बना दिया। हिरैक्लिटस के प्रवाहवाद के विरोध में, पार्मेनाइडीस के शिष्य जीनो ने यह बताना चाहा कि गति या परिवर्तन की तो संभावना ही नहीं, तीर प्रति क्षण किसी न किसी बिंदु पर स्थित है, दो बिंदुओं पर एक साथ तो हो नहीं सकता।

प्राचीन दशर्न के प्रथम युग में दो और नामों का महत्व है। डिमाक्राइटस (४६०-३६१ ई.पू.) ने कहा कि पदार्थों में गुणभेद उन परमाणुओं के परिमाण, आकार और स्थान पर निर्भर है, जिनके संयोग से पदार्थ बनते हैं। एक तरह से, डिमाक्राइटस का परमाणुवाद सद्वाद और प्रवाहवाद का समन्वय था : परमाणु सत् हैं, उनके संयोग से प्रवाह व्यक्त हाता है। एनैक्सेगोरस ने कहा कि अचेतन प्रकृति सृष्टि की व्यवस्था का समाधान नहीं कर सकती; इस समाधान के लिए चेतना की आवश्यकता है। सृष्टि विवेचन में चेतना का अनिष्ट होना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। पीछे अरस्तू ने तो कहा कि मदिरा पिए हुए लोगों में एनेक्सेगोरस ही सावधान था।

यूनानी दर्शन के प्रथम भाग ने निम्नांकित प्रत्ययों को विचारकों के सम्मुख रख दिया-

१. सृष्टि का मूल तत्व, २. सत् और उद्भव, सत्ता और प्रकाशन ३. रचना में चेतना का स्थान

स्पष्ट है कि उत्तरकालीन विवेचन इनमें से किसी प्रत्यय की उपेक्षा नहीं कर सका।

साफिस्ट समुदाय और सुकरात - साफिस्ट समुदाय और सुकरात के साथ यूनानी दर्शन एथेंस में आ पहुँचा। अभी तक दर्शन तत्वज्ञान के अर्थ में समझा जाता था, अब नीति और ज्ञानमीमांसा भी उसके साथ मिल गई। दोनों के संबंध में साफिस्ट विचारकों और सुकरात के दृष्टिकोण में मौलिक भेद था। प्रोटैगोरस ने कहा कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापक है। प्रत्येक मनुष्य के लिए वही सत्य है जो उसे इंद्रियों द्वारा ज्ञात होता है, प्रत्येक के लिए वही शुभ है जो उसे प्रिय लगता है। सुकरात ने कहा कि इस वर्णन के अनुसार तो सत्य और शुभ का अस्तित्व ही नहीं रहता। यदि हर एक मनुष्य केवल अपने बोध और अपनी पसंद के विषय में कहता है, तो सत्य और शुभ के संबंध में दो मनुष्यों में मतभेद हो ही नहीं सकता। सुकरात ने कहा किं सत्य और शुभ सब के लिए एक ही हैं। इस विवाद ने दार्शनिक विवेचन में सामान्य और विशेष के प्रत्ययों को प्रविष्ट कर दिया।

नीति के संबंधन में सुकरात ने कहा कि ज्ञान और सच्चरित्रता एक ही वस्तु हैं। इसका अर्थ यही नहीं कि कोई कर्म शुभकर्म नहीं होता, जब तक कि कर्ता को उसके शुभ होने का ज्ञान न हो, अपितु यह भी कि ऐसा ज्ञान होने पर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह उस कर्म को करे। बुरा कर्म प्रत्येक अवस्था में अज्ञानजनित कर्म होता है। सुकरात नैतिक प्रत्ययों का यथार्थ लक्षण करना चाहता था और इसके लिए उसने आगमन का प्रयोग किया। दर्शनशास्त्र के लिए सुकरात की सबसे बड़ी देन यह थी कि उसने प्लेटो और अरस्तू के काम को संभव बना दिया। दोनों सुकरात के बताए मार्ग पर चले और उनके द्वारा सारे उत्तरकालीन विवेचन पर सुकरात के विचारों की छाप लग गई।

प्लेटो - प्राचीन पश्चिमी दर्शन में प्लेटो का स्थान शिखर पर है। सुकरात के अतिरिक्त पार्थेनाइडिस और हिरैक्लिटस के विचारों में भी प्लेटो के दृष्टिकोण को निर्णीत करने में भाग लिया। सुकरात के प्रभाव में उसने प्रत्ययों का महत्व समझा और उन्हें पार्मेनाइडिस की सत्ता का पद दिया। दृष्ट जगत् को उसने हिरेक्लिटस के उद्भव के रूप में देखा। अंतिम सत्ता सामान्य या प्रत्ययों की है, विशेष पदार्थ किसी प्रत्यय की अपूर्ण नकल होते हैं। यह प्लेटो का विख्यात प्रत्यय सिद्धांत है। इन प्रत्ययों में मौलिक और प्रमुख प्रत्यय श्रेय या शुभ का प्रत्यय है।

नीति में सच्चरित्रता का स्वरूप निर्णीत करने में प्लेटो ने व्यक्ति को समाज का एक नन्हा नमूना समझा। व्यक्ति की शुभ भावनाएँ समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। उसने विवेक, साहस, संयम और न्याय को मुख्य सद्भावनाओं का पद दिया। न्याय का अर्थ यही था कि अन्य तीन वृत्तियाँ अपने अपने क्षेत्र में रहे और जीवन में सामंजस्य बना रहे। ज्ञानमीमांसा में उसने ज्ञान को तीन स्तरों पर रखा। सबसे निचले स्तर पर विशेष वस्तुओं का ज्ञान है। ऐसे ज्ञान में वस्तुओं की दशा, माध्यम और ज्ञाता की सामयिक अवस्था का प्रभाव पड़ता है। यह नहीं कह सकते कि किसी विशेष पदार्थ को देखनेवाले उसे एक ही रूप में देखते हैं। प्लेटो ऐसे ज्ञान को सम्मति पद देता है। जो ज्ञान गणित से प्राप्त होता है वह विशेष पदार्थ के ज्ञान से ऊँचे स्तर पर है। हम किसी विशेष त्रिकोण को लेते हैं परंतु जो कुछ सिद्ध करते हैं वह सभ त्रिकोणों के विषय में मान्य होता है। वहाँ विशेष सामान्य क प्रतिनिधित्व करता है। सब से ऊँचे स्तर पर दार्शनिक विवेचन है, इसमें केल सामान्य विचार का विषय होता है। यथार्थ में यही बोध ज्ञान कहलाने का अधिकारी है।

प्लेटो ने अपने प्रत्यय सिद्धांत को अपने संवादों में सत्ता और जीवन के विविध पक्षों पर लागू किया। इन संवादों में 'रिपब्लिक' प्रमुख है। कुछ आलोचकों के विचार में, अन्य संवादों में हम प्लेटो को किसी एक पक्ष में देखते हैं, 'रिपब्लिक' में समस्त प्लेटो को देखते हैं।

अरस्तू - प्लेटो ने विश्व का व्यापक आलोकन प्रस्तुत करने का यत्न किया। ज्ञानेंद्रियाँ तो इस संबंध में कुछ बता नहीं सकतीं। जो कुछ ये बताती हैं, उसके प्रति प्लेटो का भाव अनादर का था। अरस्तू की प्रकृति इससे भिन्न थी, वह तत्वत: वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक के लिए विशेष का महत्व होता है और वह उसे जानने के लिए इंद्रियदत्त बोध का आश्रय लेता है। अरस्तू ने 'न्याय' से आरंभ किया; भौतिकी, नीति, राजनीति और कला पर लिखा, और अंत में तत्वज्ञान पर एक अपूर्ण ग्रंथ लिखा। तत्वज्ञान में प्लेटों के प्रत्येक सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। प्लेटो ने कहा था कि किसी श्रेणी के सभी विशेष पदार्थ एक ही सामान्य या प्रत्यय की अपूर्ण नकलें हैं। नकलें होंगी, परंतु ये दृष्ट जगत् में आ कैसे गई। प्रत्ययों में तो परिवर्तन होता नहीं, वे अपनी पूर्ण या अपूर्ण नकलें नहीं बना सकते। यदि नकलें किसी प्रकार बन भी गई, तो अचल जगत् ही विद्यमान होगा- गति या परिवर्तन रहस्य ही बने रहते हैं। प्लेटो ने कहा था कि सामान्य श्रेणी के विशेषों में अंतर होता है और इसीलिए एक श्रेणी के विशेष दूसरी श्रेणी के विशेषों से भिन्न होते हैं। अरस्तू ने व्यक्ति को विशेष महत्व दिया। व्यक्ति सामग्री और आकृति का मेल होता है। आरंभिक सामग्री अव्यक्त प्रकृति थी, इसमें किसी प्रकार की आकृति न थी। विकास में आकृति सामग्री को अपनी कृति से विशेष रूप देती है। पदार्थों में ऊँच नीच का भेद इसी बात पर निर्भर करता है कि आकृति सामग्री को किस सीमा तक प्रभावित कर सकी है। संसार में सब कुछ आगे बढ़ रहा है, पीछे से धकेला नहीं जाता, आगे से आकृष्ट हो रहा है। आकर्षक शक्ति विशुद्ध आकृति है, जिसे अरस्तू परमात्मा का नाम देता है।

नीति में, अरस्तू ने प्लेटो की तरह मौलिक सद्भावनाओं पर विचार नहीं किया, उसने सामान्य सद्भावना का स्वरूप निर्णीत करना चाहा। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि शुभ या भद्र दो चरम सीमाओं में मध्यवर्ती स्थिति है। घृष्टता और कायरता दोनों अवगुण हैं; इनके मध्य में साहस है जो सदाचार है। शिष्टाचार उद्दंडता और दासभाव के बीच की अवस्था है। इस समाधान से शुभ और अशुभ का भेद मात्रा का भेद बन जाता है। दार्शनिकों में प्राय: इसे गुणात्मक भेद समझा जाता है। भलाई और बुराई भिन्न प्रकार की वस्तुएँ हैं।

सुकरात ने प्रत्ययों की परिभाषा पर बल दिया था। अरस्तू ने निगमन न्याय का निर्माण किया, और तनिक भेद के साथ निगमन आज भी अरस्तू का निगमन न्याय ही है। अनुमान में प्रमुख बात प्रामाणिकता है। हमें देखना होता है कि उत्तरपक्षों को स्वीकार करने पर हम किस निष्कर्ष को स्वीकार करने पर बाधित हो जाते हैं। वाक्यों में कोई वाक्य जिसमें आंतरिक विरोध हो, अनिवार्य रूप में अमान्य हो जाता है।

दर्शन में अरस्तू की प्रमुख देन द्रव्य का प्रत्यय है। यों तो उसने सत्ता के १० अंतिम पक्षों (कैटेगोरीज़) का वर्णन किया है, परतु वास्तव में वे द्रव्य और उसके गुण ही हैं। जैसा हम देखेंगे, द्रव्य का प्रत्यय दार्शनिक विवेचन में चिर काल तक विचार का केंद्रीय प्रत्यय बना रहा।

अरस्तू के बाद - अरस्तू के साथ प्राचीन दर्शन की प्रौढ़ता का काल समाप्त होता है। उसकी मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद, ज़ीनो और एपिक्युरस ने लगभग एक साथ दो नई विचारधाराओं की नींव रखी। दोनों विचारों में न्याय, भौतिकी और नीतिदर्शन के तीन भाग है। न्याय में दोनों अरस्तू के अनुयायी थे। प्राकृत जगत् में दोनों अप्रतिहत शासन स्वीकार करते थे। दोनों का ऐतिहासिक महत्व नीति के संबध में है। विवाद का मुख्य विषय भोग या तृप्ति की स्थिति है। ऐपिक्युरस के अनुसार यह तृप्ति ही जीवन में एकमात्र मूल्य है। मानसिक तृप्ति का पद शारीरिक तृप्ति के पद से ऊँचा है, क्षणिक तृप्ति से स्थायी तृप्ति अधिक मूल्यवान् है। सुखी जीवन के लिय सरलता, संयम, परिमितता बहुत सहायक होती हैं। यह एपिक्यूरस का मत और आचरण था, परंतु उसके अनुयायियों के लिए मौलिक सिद्धांत बहुत प्रबल सिद्ध हुआ। यदि जीवन में तृप्ति ही एकमात्र मूल्य की वस्तु है तो जितनी अधिक मात्रा में यह मिल सके, जितनी जल्दी मिल सके, इसे प्राप्त करना चाहिए। साधारण लोगों के लिए एपिक्यूरियन सिद्धांत यही हो गया- 'खाओ, पियो और प्रसन्न रहो' अधम अवस्था में यही जीवनदर्शन होता है। यह यूनान की स्थिति के अनुकूल था, वहीं कुछ देर के लिए टिका रहा। ज़ीनो के विचार (स्टोइकबाद) के अनुसार जीवन का अकेला मूल्य सदाचार है। सदाचार का तत्व आवेगों पर विजयी होता है। इसके लिए दो बातों की आवश्यता है- सुख और दु:ख दोनों से मनुष्य ऊपर उठ सके। स्टोइक विचार के अनुसार जीवन में मौलिक सूत्र यह है- कष्ट सहन करो, भोगों में अलिप्त रहो। यह विचारधारा यूनान की तत्कालीन स्थिति के अनुकूल न थी, वहाँ से रोम में पहुँची, जहाँ इसे उचित वातावरण मिल गया। रोमन वीरता और स्टोइक मनोवृत्ति पर्यायवाची शब्द बन गए। रोम में स्टोइक विचारधारा को कई योग्य प्रसारक मिल गए। इनमें एपिकटिटस और सम्राट् मार्कस औरेलियस के नाम विख्यात है। स्टोइक विचार जीवन को मानव प्रकृति के अनूकूल बनाना चाहता था; इस प्रकृति में बुद्धि मुख्य अंश है, और अच्छा जीवन वही है जिसमें बुद्धि का शासन हो।

२. मध्यकालीन दर्शन - प्राचीन दर्शन में मनुष्य की बुद्धि को प्रत्येक विषय पर सोचने का अधिकार था। मध्यकाल में ईसाइयत की ओर से इस अधिकार को ललकारा गया। मध्यकालीन दर्शन का मुख्य काम विश्वास और बुद्धि के दावों की जाँच करना था। विश्वास का दावा था कि सत्य का महत्वपूर्ण भाग दैवी आविष्कार है, सह बुद्धि की समझ में आए या न आए इसे तो मानना ही होगा। आरंभ में ईसाई विचारकों ने विश्वास और बुद्धि की धारणाओं को अभिन्न स्वीकार किया। इसके बाद दर्शन को धर्म की अपेक्षा गौण पद दिया और बुद्धि को विश्वास की दासी बनाया; अंत में बुद्धि ने अपने अधिकार पर बल दिया और विश्वास तथा बुद्धि के क्षेत्र पृथक् हो गए। विलियम ड्युरंड्स ने कहा कि सत्य दो प्रकार का होता है- एक ही सिद्धांत एक दृष्टि से सत्य और दूसरी दृष्टि से असत्य हो सकता है।

मध्यकाल का दर्शन प्रमुख रूप में विद्वन्मंडल का दर्शन है। आठवीं शती में इसका आरंभ हुआ; ११वीं और १२वीं शतियों में इसका विकास हुआ; १३वीं शती इसका यौवन काल था, १४वीं और १५वीं शतियों में आंतरिक विरोधों तथा कुछ बाहरी कारणों ने इसे समाप्त कर दिया।

जो विचारविषय तीव्र मतभेद का कारण बन गए उनमें दार्शनिक दृष्टिकोण के यथार्थवाद और नामवाद का संघर्ष प्रमुख था। वैयक्तिक स्थिति में हम अनेक मनुष्यों को देखते हैं, इसके अतिरिक्त मनुष्य का प्रत्यय भी हमारा एक विचार है। इस प्रत्यय की स्थिति सत्ता में क्या है? यथार्थवाद के अनुसार यह प्रत्यय विशेष मनुष्यों से अलग अस्तित्व रखता है; विशेष मनुष्य तो इसकी अपूर्ण नकलें या इसके उदाहरण मात्र हैं। नामवाद के अनुसार वास्तविक सत्ता विशेष मनुष्यों की है, 'मनुष्य' केवल एक नाम है, जो कुछ समानताओं के आधार पर हम कुछ व्यक्तियों में से हर एक को दे देते हैं। वास्तव में यह यथार्थवाद और आभासवाद का झगड़ा था। इसी से मिलता हुआ विवेकवाद और अनुभववाद का मतभेद था। जो लोग सामान्य को मानते ही न थे, उनके लिए सारा ज्ञान इंद्रियदत्त ज्ञान था। इस दार्शनिक मतभेद ने धर्म में कई सिद्धांतों का भेद खड़ा कर दिया। विवाद के प्रमुख विषय ये थे-

क्या श्री यीशु की मृत्यु सभी मनुष्यों के पाप का पर्याप्त प्रायश्चित्त है?

विद्वन्मंडल के प्रमुख विचारक - एन्सैल्म (१०३३-११०९) विद्वत् सिद्धांत का स्थापक समझा जाता है। दर्शन के इतिहास में उस युक्ति का विशेष स्थान है, जो एन्सैल्म ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दी। कांट ने इस युक्ति को माना नहीं, परंतु कहा कि जो अन्य युक्तियाँ दी जाती हैं, वे एन्सैल्म की युक्ति की रूपांतर ही हैं। मध्यकाल के दर्शन में टामस एक्विनस और डंस स्कोट्स के नाम विशेष महत्व के हैं। यथार्थबाद और नामवाद के तीव्र विवाद में वे दोनों पक्षों के प्रमुख प्रवक्ता थे। टामस एक्विनस की धारणा थी कि ज्ञान के कुछ क्षेत्र विश्वास के ही विषय हैं; इसपर भी इंद्रियदत्त ज्ञान उन मूल नियमों की सहायता से, जो प्रत्येक की सक्रिय बुद्धि में विद्यमान हैं, विश्व और परमात्मा के स्वरूप के विषय में कुछ बता सकता है। डंस स्कोटस का विचार था कि सारा ज्ञान विशेषों तक सीमित है; सामान्य प्रत्ययों का अस्तित्व नाम मात्र है। डंस स्कोट्स के योग्य शिष्य ओखम ने नामवाद के प्रसर में सफल यत्न किया। विद्वद्वाद तर्क में इतना उलझ गया कि धर्म से इसका संबंध टूट सा गया। धार्मिक वृत्ति के लोगों को 'संशोधन' ने अपनी ओर खींच लिया। धर्म और दर्शन के पार्थक्य ने आधुनिक दर्शन के लिए मार्ग खोल दिया।

३. आधुनिक दर्शन - आधुनिक दर्शन के प्रमुख झुकाव - आधुनिक काल में मनुष्य की बुद्धि ने फिर स्वाधीन विवेचन का काम उत्सुकता के साथ आरंभ कर दिया। कुछ लोगों के विचार में बेकन ने इसका मार्गसंकेत किया, परंतु बहुमत डेकार्ट को इसका स्थापक मानता है। दार्शनिकों के सफल और विफल विवाद ने डेकार्ट को प्रेरणा दी कि हो सके तो दर्शन में गणित की निश्चितता प्रविष्ट करे। उसके बाद स्पिनोजा और लाइबनिज़ की भी यही भावना रही। इंग्लैंड में विचारक मनोविज्ञान की ओर झुके ओर उन्होंने मानव बुद्धि को अनुसंधान का विषय बनाया। अनुभववाद को लॉक, वर्कले और ह्यूम जैसे प्रथम श्रेणी के विचारक मिल गए। (यूरोप) महाद्वीपीय विचारकों का विवेकवाद और इंग्लैंड का अनुभववाद दो विपरीत दिशाओं में जहाँ तक जा सकते थे, जा पहुँचे। अब जर्मनी दार्शनिक विवेचन का केंद्र बना। कांट ने विवेकवाद और अनुभववाद को आलोचनावाद में समन्वित करने का यत्न किया। हेगल और शापेनहावर ने प्रत्ययवाद (आइडिअलिज्म) को आगे बढ़ाया। इस आधुनिक दर्शन की तीन प्रमुख शाखाएँ ये हैं-

इसके अतिरिक्त विशेष विषयों पर भी पर्याप्त विचार हुआ। (यूरोप) महाद्वीप के दार्शनिकों का विवेकवाद - डेकार्ट (१५९६-१६५०) ने सामयिक संदेह से आरंभ किया। तुरंत ही उसे पता लगा कि यह संदेह स्वयं संदेह का विषय नहीं हो सकता। उसका पहला संदिग्ध बोध यह था-

'मैं चिंतन करता हूँ, इसलिए मैं हूँ।'

अधिक विचार से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि परमात्मा और भौतिक जगत् का अस्तित्व भी विमल और स्पष्ट चिंतन का फल है, और इसलिए असंदिग्ध तथ्य हैं। सारी सत्ता दो प्रकार की है - पुरुष और प्रकृति। ये दोनों द्रव्य हैं - सर्वथा एक दूसरे से भिन्न। पुरुष का गुण चेतना है, प्रकृति का गुण विस्तार या फैलाव है। इन दोनों का भेद भेद की पराकाष्ठा है।

स्पिनोज़ा (१६३२-१६७७) ने कहा कि द्रव्य के प्रत्यय में अनंतता निहित है। अनंत एक ही हो सकता है, समग्र ही अकेला द्रव्य है। अनंत (द्रव्य) के अनंत गुण हैं, परंतु मनुष्य केवल दो गुणों, चिंतन और विस्तार, के विषय में जान सकता है। चिंतन के विविध आकार आत्मा या जीव कहलाते हैं; विस्तार के आकार भौतिक पदार्थ हैं। इन दोनों में कारण-कार्य का संबंध नहीं, केवल समानांतरता है। एकमात्र कारण तो समग्र या ईश्वर ही है; मनुष्य अनिवार्यता के अधीन हैं। अनिवार्यता की स्वीकृति ही स्वधीनता है। उद्वेगों को समझना, उन्हें आनंद और प्रेम के शासन में करना यही मनुष्य का लक्ष्य है, इसी को ईश्वरप्रेम कहते हैं।

लाइबनिज़ (१६४६-१७१६) ने कहा कि द्रव्य एक नहीं, परंतु एक प्रकार के हैं। उसने मौलिक द्रव्य को चिद् बिंदु का स्पष्ट संपर्क किसी दूसरे चिद् बिंदु से नहीं होता। आरंभ में ही परमात्मा ने उनमें ऐसा सामंजस्य उत्पन्न कर दिया कि प्रत्येक का आत्मबोध उसे बता देता है कि दूसरों की आत्माओं में क्या हो रहा है। एक निपुण घड़ी बनाने वाले की बनाई हुई घड़ियाँ एक दूसरे को प्रभावित नहीं करतीं, परंतु सभी एक ही समय दिखाती हैं।

डेकार्ट ने द्वैतवाद को, स्पिनोजा ने अद्वैतवाद का और लाइबनिज़ ने आध्यात्मिक अनेकवाद को अपनाया।

इंग्लैड के अनुभववादी - जान लॉक (१६३२-१७०४) ने अपनी विख्यात पुस्तक 'मानव बुद्धि पर निबंध' को सहज, अप्राप्त प्रत्ययों की अस्वीकृति से आरंभ किया। उसने कहा कि मनुष्य का मन आरंभ में एक कोरी तख्ती सा होता है, अनुभव उसपर अनेक प्रकार के विचार अंकित करता है। इन विचारों में कुछ संवेद के रूप में होते हैं, कुछ मन के चिंतन का फल होते हैं। द्रव्य का प्रत्यक्ष दूसरे प्रकार का विचार है। मन कुछ गुणों को संयुक्त पाता है और उनके संयोग के आधार की कल्पना करता है, ऐसे आधर को द्रव्य समझा जाता है। भौतिक द्रव्य में कुछ गुण विद्यमान होते हैं, कुछ, भ्रम में उसमें स्थित समझ लिए जाते हैं। आकृति, परिमाण, ठोसपन, गति पहले प्रकार के गुण हैं; रूप, रंग, रस, गंध, शब्द हमारे बाहर नहीं, अपितु हमारे अंदर हैं ये क्रमश: प्रधान (प्राइमरी) और अप्रधान (सेकंडरी) गुण कहलाते हैं। बाह्य द्रव्य का जो प्रत्यय हम बनाते हैं, वह स्पष्ट नहीं होता। यह नहीं जानते कि विभिन्न गुण कैसे संयुक्त होते हैं, न यह जानते हैं कि गुणों के समूह के विशेष गुण कैसे बाहर बह आते हैं। जार्ज बर्कले (१६८४-१७५३) ने कहा कि प्रधान गुण भी अप्रधान गुणों की तरह मानसिक रूपांतर ही हैं। दोनों प्रकार के गुणों को छोड़ दें तो शेष अस्थूल विचार ही रह जाता है, और ऐसे विचारों का कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह बर्कले ने अभौतिकवाद का समर्थन किया। सारी सत्ता चेतनों और उनके विचारों की है। हमारा बोध, अधिक मात्रा में, हमपर थोपा जाता है; आँख खोलने पर मैं निश्चय नहीं करता कि मुझे क्या दिखाई देगा। इस बोध का कारण परमात्मा की क्रिया है। यह क्रिया निश्चित नियमों के अनुसार होती है; इन नियमों का ही प्राकृत नियम का नाम दिया जाता है। सारी सत्ता चेतनों और उनकी चेतनावस्थाओं से ही बनी है। अनुभववाद में एक पग उठाना बाकी था, वह डेविड ह्यूम (१७११-१७७६) ने उठाया। ह्यूम ने कहा कि अनुभव जो बोध हमें देता है, वे सब एक दूसरे से पृथक् होते हैं, परंतु उनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। जिन गुणों को हम एक साथ देखते रहे हैं, उनके समूह को एक पदार्थ समझ लेते हैं। यही ज्ञाता की स्थिति है, वह भी चेतन अवस्थाओं का समूह ही है। ह्यूम ने द्रव्य के प्रत्यय को भाव और कल्पना की रचना बताया, और आभासवद का समर्थन किया। विज्ञान की नींव कारण-कार्य संबंध पर है, ह्यूम ने अन्य संबंधों की तरह, इस संबंध को कल्पित बताया, और अनुभववाद को संदेहबाद में परिणत कर दिया। अनुभववाद ने इस धारणा के साथ आरंभ किया था कि हमारा सारा ज्ञान बाहर से प्राप्त होता है, ह्यूम ने कहा कि अनुभववाद में निश्चित ज्ञान की संभावना ही नहीं।

जर्मनी का प्रत्ययवाद - ईमनुएल कांट (१७२२-१८०४) ने विवेकवाद और अनुभववाद की पृथक् धाराओं को मिलाकर उन्हें एक नदीतल पर बहाने का यत्न किया। उसने कहा कि ज्ञान की कच्ची सामग्री बाहर से प्राप्त होती है, मन इसे अनिवार्य आकृति देता है। कांट का प्रत्ययवाद अभौतिकवाद न था, उसकी धारणा थी कि ज्ञान के निर्माण में मन का योगदान अनिवार्य अंश है। संवेदन बाहर से प्राप्त होते हैं, परंतु इन्हें देश और काल के साँचों से गुजरना होता है, और तब ये संयुक्त हाकर वस्तु-ज्ञान बनते हैं। देश और काल मानसिक आकृतियाँ हैं। प्रत्ययों की समानता और असमानता के आधार पर जो निर्णय बनते हैं, उनके बनाने में मन उन्हें गुण, परिमाण, संबंध और आकार के सूत्रों में बाँधता है। कांट का प्रथम उद्देश्य विज्ञान को ह्यम के आक्रमण से बचाना था। कुछ समय के लिए उसने ह्यूम के कारणता के सिद्धांत को स्वीकार किया। पीछे इसी की आलोचना को अपना लक्ष्य बनाया। कारण-कार्य-संबंध का अस्तित्व तो असंदिग्ध है: प्रश्न यह है कि इसका आधार क्या है। कांट इस विचार में ह्यूम से सहमत है कि बाह्य घटनाओं में इसका स्त्रोत नहीं। वह कहता है कि बुद्धि इसे उन घटनाओं पर अपनी ओर से लागू करती है, और निरे बहुत्व की व्यवस्था में बदल देती है। ज्ञान ग्रहण करना ही नहीं, यह निर्माण है - मन की कृति इसका मौलिक चिन्ह है। 'विशुद्ध बुद्धि' आभासों की दुनिया से परे नहीं जा सकती; जब जाने का यत्न करती है तो विरोधों में उलझ जाती है। परोक्ष का ज्ञान, जैसा भी यह हो, व्यावहारिक बुद्धि की देन है। मनुष्य अनिवार्य रूप से नैतिक प्राणी है। कर्तव्यपालन के लिए आवश्यक है कि कर्त्ता में स्वाधीन कर्म की क्षमता हो। हमारा लक्ष्य पूर्ण सिद्धि है। इस अनंत लक्ष्य की सिद्धि के लिए अनंत काल की आवश्यकता है। शुभ और अशुभ का फल अवश्य मिलना चाहिए, यह नैतिक भावना की माँग है। इसके लिए पर्याप्त शक्ति का शासक होना चाहिए। व्यावहारिक बुद्धि स्वाधीनता, अमरत्व और आस्तिकवाद को मान्यता देती है।

कांट ने कहा था कि बुद्धि की खोज आभास की दुनिया में सीमित है, इसे निरपेक्ष के सबंध में व्यर्थं चिंतन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे आनेवालों ने उसका परामर्श नहीं माना और निरपेक्ष को ही अपने विवेचन का विषय बनाया। हेगेल (१७७०-१८३१) ने कहा कि मौलिक सत्ता 'मन' है। विकास में जो क्रम बाह्य जगत् में होता है, वही चिंतन में होता है - तर्क और तत्वज्ञान एक प्रकार के ही अध्ययन हैं। जा कुछ विवेकात्मक है वह सत्य है, जो सत्य है, वह विवेकात्मक है। विकास का मौलिक तथ्य 'विरोध' है। जगत् में प्रत्येक स्थिति में उसका विरोध निहित होता है। इस विरोध के प्रकट होने के बाद, दोनों स्थितियों में समन्वय होता है। चूँकि मन इस परिवर्तन का आधार होता है, सामान्य रूप में गति प्रगति होती है। चिंतन में प्रत्येक धारणा प्रतिधारणा को जन्म देती है और फिर दोनों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय में ऊँचे स्तर से दिखाई देता है कि धारणा और प्रतिधारणा दोनों में सत्य था, यद्यपि आंशिक सत्य था। दार्शनिक विवेचन में इस क्रम के कई उदाहरण मिलते हैं। विवेकवाद एक धारणा थी, इसने अनुभववाद के रूप में प्रतिधारणा को जन्म दिया। कांट ने अपने आलोचनवाद में दोनों का समन्वय किया और बताया कि दोनों पक्षों में आंशिक सत्य है। प्रत्येक समन्वय नई धारणा बनता है और नई प्रतिधारणा को जन्म देता है। यह क्रम लगातार जारी रहता है। राजनीति के संबध में हेगेल इस व्यापक नियम को भूल गया और उसने कहा कि प्रशा में राष्ट्र ने अपने अंतिम आकार को प्राप्त कर लिया है। परंतु यहाँ वक्ता दार्शनिक हेगेल नहीं, अपितु स्वदेशाभिमानी हेगेल था।

शापेनहावर (१७९७-१८६०) ने भी मौलिक तत्व की खोज को अपना लक्ष्य बनाया। हेगेल की तरह उसने भी मन को ऐसा तत्व माना, परंतु विवेक या बुद्धि के स्थान में उसने संकल्प को यह गौरव का पद दिया- मेरे या अपने संकल्प को नहीं, अपितु व्यापक संकल्प को। जड़ जगत् में ये संकल्प प्राकृत शक्ति के विविध रूपों में व्यक्त होता है, जैसे आकर्षण, गर्मी, प्रकाश, बिजली आदि। वनस्पति और पशु-पक्षियों के जीवन में ये व्यवस्थापिका शक्ति के रूप में व्यक्त होता है, और मनुष्य में आत्मचेतना का रूप ग्रहण करता है। मनुष्य स्वभाव से सुख का उत्पादन करना चाहता है, परंतु जिस स्थिति में वह पड़ा है, उसमें उसका यत्न विफल होता है। जीवन का संघर्ष ही अपरिमित दु:ख को पैदा कर देता है। मनुष्य के लिए उचित नहीं है कि हर प्रकार की इच्छा या आकांक्षा को छोड़कर तपस्वी जीवन व्यतीत करे और वस्तुओं की व्यापक असारता पर मनन करे। हेगेल ने विवेक को मूलतत्व माना; उसे आशावादी होना ही था। अंधे संकल्प का मूलतत्व माननेवाला शापेनहावर आधुनिक काल का सबसे बड़ा अभद्रवादी था।

विशेष विषयों पर विचार - ऊपर का विवरण हमें १९वीं शती के मध्य तक ले आया है। उसके बाद जो विवेचन हुआ, वह प्राय: विशेष विषयों के सबंध में हुआ। प्रस्तुत विषय की चर्चा यहाँ सांकेतिक रूप से की जा रही है।

१. फ्रेड्रिक नीत्शे-नैतिक मूल्यों का प्रतिमूल्यांकन

२. हर्बर्ट स्पेंसर और बर्गसाँ- विकासवाद

३. पीअर्स और विलियम जेम्स- व्यवहारवाद।

विलियम जेम्स - अमरीका के विचारकों ने सत्य के स्वरूप को विवेचन का प्रमुख विषय बनाया। चार्ल्स पीअर्स ने 'व्यवहारवाद' की नीवं रखीं; जेम्स (१८४२-१९१०) ने इस नींव पर भवन खड़ा किया। 'सत्य' के दो समाधान प्रसिद्ध थे- अनुरूपतावाद और अविरोधवाद। जेम्स के मतानुसार जो विश्वास जीवनव्यवहार में सहायक सिद्ध हो, वे सत्य है, जो बाधक हों, वे असत्य हैं। आचरण की तरह ज्ञान में भी सत्य और उपयोगिता एक ही हैं। अनुरूपतावाद के अनुसार सत्य ज्ञान में ज्ञाता के विचार और वास्तविक स्थिति में समानता हाती है। अविरोधवाद के अनुसार हमारा ज्ञान हमारे विचारों से परे जा नहीं सकता; जो विचार शेष ज्ञान हमारे विचारों से परे जा नहीं सकता; जो विचार शेष ज्ञान से संयुक्त हो सकता है, वह सत्य है। व्यवहारवाद के अनुसार जो विचार सफल क्रिया में परिणत हो सकता है, वह सत्य है। (दीवानचंद.)