तोलक यंत्र (Weighing Machine) का उपयोग वस्तुओं के तौलने में किया जाता है। सर्वप्रथम एक बहुत ही साधारण तुला का अन्वेषण मिस्र के निवासियों ने, संभवत: ५,००० वर्ष ईo पूo में, किया था और उसका उपयोग लंबे काल तक होता रहा। इसकी रचना बहुत ही साधारण थी। एक मजबूत छड़ के मध्य भाग को एक स्थिर धरातल से, पतली रस्सी द्वारा लटकाया गया था और छड़ के दोनों किनारों पर दो समान पलड़े लटकाए गए थे। वस्तुत: इस प्रकार की तुला बहुत सुग्राहक नहीं होती थी। इसलिये छड़ को मध्य भाग से लटकाने के लिये एक सूक्ष्म छिद्र किया गया था। पलड़े भी इसी विधि से लटकाए गए थे। इसी श्रेणी की तुला का प्रयोग भारत और चीन के विक्रेतागण अभी तक करते हैं।

प्राचीन काल की कुछ अच्छी तुलाओं में आजकल की तरह काँटे का उपयोग नहीं होता था, वरन् इसके स्थान पर धातु के हुक या छल्ले प्रयोग में लाए जाते थे। काँटे का आविष्कार तो संभवत: ईसा काल मे हुआ। इस प्रकार की सभी तुलाओं में आलंब पिन को छड़ से न जोड़कर काँटे से ही जोड़ते थे, फलत: तुला अधिक सुग्राहक नहीं हो पाती थी। कालांतर में विषमभुज तुलाओं (Steel-yards) का आविष्कार हुआ (देखें तुला)। इनमें एक आलंब पिन दो पतली पिनों के मध्य में लगी रहती है। सोना, चाँदी आदि अधिक मूल्य की वस्तुओं को तोलने के लिये सर्राफों की तुला (bullion balance) का उपयोग सर्वप्रथम सन् १९१९ में हुआ था। यह तुला बहुत ही सुग्राहक एवं यथार्थ होती है। आजकल बाजार में भारी से भारी और हल्की से हल्की वस्तुओं के तोलने में कई प्रकार के सुग्राहक तोलक यंत्रों का प्रयोग होता है, जिनमें से कुछ का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है।

(१) पटल मशीन (Counter machine) -- इसका उपयोग प्राय: हलकी वस्तुओं को तोलने में होता है। इसमें धातु का एक दृढ़ तुलाखंड होता है, जिसके ऊपर दोनों ओर मध्यबिंदु से बराबर दूरी पर पलड़े रखे रहते हैं। संयुक्त राज्य, अमरीका, में ऐसी तुला को काउंटर मशीन कहते हैं। इसके निर्माण में इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक पलड़ा इस प्रकार सधा रहे कि उसपर भार रखने पर दोलनकेंद्र (centre of oscillation) के चारों ओर समान आवर्तनघूर्ण (turning moment) कार्य करे। लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो पाता। इस प्रकर के तोलक यंत्र दो भागों में बाँटे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी के यंत्र का आविष्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ रोबरवाल (Roberval) ने किया था। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले यंत्रों के निर्माण में कुछ विशेष प्रकार के ऐसे नियमों का पालन किया गया जिनका उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे प्रायोगिक दृष्टि से महत्वहीन हैं। यद्यपि रोबरवाल ने अपने स्थिर एनिज्मे स्तातिक (Enigme Statique) को लगभग १६६९ ईo में ईजाद किया था तथापि उसके संतोषप्रद परिणाम प्राप्त न हो सके। इसलािये सन् १८२१ में प्वाइंसॉट (Poinsot) ने बलयुग्म पर आधारित पटल मशीन के लिये एक व्याख्या दी, जिससे तुला की अधिक सुगम कर्यप्रणाली का पता लगाया जा सका। इस संबंध में डेसाग्यूलिअर्स (Desaguliers) के अनुसार दंड के दोनों ओर के भार के कारण लगनेवाला आवर्तन घूर्ण घ उसे काल्पनिक वेग एवं मात्रा म के गुणनफल का समानुपाती होता है :

घ a व ´ म

एनिज्मे क प्रारंभिक रूप चित्र १. में दिखाया गया है।

अ ब एक समदंडभुज है (देखें चित्र १. अ), जो क बिंदु पर क्षुरधार (knife edge) पर रखा हुआ है। यह अ द और ब ल दो ऊर्ध्वाधर छड़ों से तथा क्षैतिज दंड द फ ल से इस प्रकार संयुक्त रहता है कि कम से कम घर्षण उत्पन्न हो सके। दंड द फ ल 'क' क्षुरधार पर रहता है। इस प्रकार की संरचना से दो समांतर चतुर्भुजों का निर्माण होता है। ऊर्ध्वाधर छड़ों से दो मजबूत क्षैतिज छड़ें जुड़ी रहती हैं, जिससे उनसे समान भार लटकाया जा सके। यदि दोनों चतुर्भुज क्षेत्रफल में बिलकुल बराबर हैं तो दंड सदैव क्षैतिज अवस्था में रहेगा, किंतु यदि दोनों में किंचिन्मात्र भी असमानता होगी तो तुला में दोष उत्पन्न हो जायगा। चित्र १ (ब) में दोनों बाट क के एक ही तरफ कुछ अंतर से लटकाए गए हैं। इस प्रकार की तुला फिट्ज़र (Phitzer) द्वारा बनाई गई थी। इन दो तुलाओं के अतिरिक्त इसी सिद्धांत पर आधारित अन्य बहुत सी तुलाएँ बनाई गईं। संयुक्त राज्य, अमरीका की कुछ काउंटर मशीनें अंशांकित विषमभुज से भी युक्त हैं। यह पैमाने के दंड के समांतर रखा जाता है और इसमें आवश्यकतानुसार एक संतोल (poise) लगा देते हैं। इस संतोल के इधर उधर हटाने से आंशिक बाटों का बिना प्रयोग किए ही बड़ी आसानी से संतुलन प्राप्त किया जा सकता है।

चित्र १

(२) विषमभुज तुला -- इसका सिद्धांत चित्र २. से स्पष्ट है। कँटेदार क्षुरभुज से स्वतंत्रतापूर्वक लटकता हुआ अ ब, एक विषमभुज दंड है। यह एक स्थिर आधार द से लटकता रहता है। ई इसका भारक्षुरधार (Load knife edge) है और प एक संतोल है, जो क से इस प्रकार लटकता है कि विषमभज दंड, संतोल और लटकाए गए भार का कुल आवर्तन घूर्ण (turning moment) धुरी स के दोनों ओर बराबर बराबर रहे। इस अवस्था में दंड क्षैतिज तल में रहेगा।

मान लीजिए कि संतोल पैमाने के शून्य अंश ख पर है। इस स्थिति में बिना भार लटकाए दंड का गुरुत्वकेंद्र स से नीचे होगा, और दंड का भार स के चारों तरफ आवर्तन घूर्ण नहीं लगाएगा। अब यदि ई से कोई भार म लटकाया जाय तो वह दंड पर म ´ सई आवर्तन घूर्ण लगाएगा। इसे संतुलित करने के लिये संतोल प को फ की ओर खिसकाना पड़ेगा। इसी कारण दंड के प्रत्येक अंश का मान बराबर होता है। प्राय: ऐसे विषमभुज अच्छे समझे जाते हैं, जिनमें भार न लटकाने पर दंड संतुलित रहे और संतोल शून्य अंश पर हो। अच्छी श्रेणी के पैमानों में रोमन पैमाना सुग्राहकता तथा यथार्थंता के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ समझा जाता है।

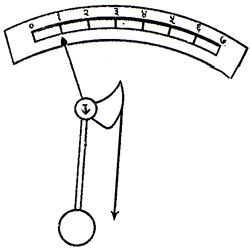

(३) स्वनिर्देशक तोलक मशीन (Self-indicating Weighing Machine) -- इस प्रकार की मशीन का उपयोग बहुत ही सुगम है। इसमें भार स्वत: ही एक प्रतिबल से संतुलित हो जाता है, जिसे ज्ञात करने के लिये पैमाना लगा होता है। परिवर्तनीय प्रतिबल एक दोलक अथवा कुंडलीदार कमानी के द्वारा लगाया जाता है। दोलक की प्रभावी घूर्ण भुजा उसे स्थानांतरण के अनुसार बदलती रहती है।

इसका अन्वेषण लेओनॉर्डों डा वींचि (Leonardo da Vinci, सन् १४५२-१५१९) ने किया था। एक उपयुक्त भार का अर्धवृत्ताकार डायल अपने व्यास के मध्य से एक धुरी पर लटकता है।

उसी वृत्त के व्यास के मध्य से एक साहुल सूत्र (plumb line)

निर्देंशक का कार्य करने के लिये लटकाया रहता है। जिस समय पैमाने पर कोई

भार नहीं रहता उस समय उसका भारदंड क्षैतिज अवस्था में होता है और दोलकीय

मात्रा का गुरुत्वकेंद्र उसकी धुरी के ठीक नीचे रहता है। अब यदि यंत्र पर

कोई भार रखा जाय तो निर्देंशक अपनी स्थिरावस्था से हटकर एक संतुलित अवस्था

में आकर रुक जाएगा। मान लीजिए यदि तोलक यंत्र का भारदंड क्षैतिज से क (f) और दोलक, ऊर्ध्वाधर से, ख (q) कोण बनाते हैं, तो लगाया गया भार म (L) निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है:

उसी वृत्त के व्यास के मध्य से एक साहुल सूत्र (plumb line)

निर्देंशक का कार्य करने के लिये लटकाया रहता है। जिस समय पैमाने पर कोई

भार नहीं रहता उस समय उसका भारदंड क्षैतिज अवस्था में होता है और दोलकीय

मात्रा का गुरुत्वकेंद्र उसकी धुरी के ठीक नीचे रहता है। अब यदि यंत्र पर

कोई भार रखा जाय तो निर्देंशक अपनी स्थिरावस्था से हटकर एक संतुलित अवस्था

में आकर रुक जाएगा। मान लीजिए यदि तोलक यंत्र का भारदंड क्षैतिज से क (f) और दोलक, ऊर्ध्वाधर से, ख (q) कोण बनाते हैं, तो लगाया गया भार म (L) निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है:

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी स्थिर अवस्थाओं में भार स्थानांतरण कोण की स्पज्या (tangent) के अनुसार बदलता है। इसीलिये दोलक से लगा निर्देशक बराबर मात्रा में क्रम से बढ़ाए गए भागों के लिये बनाए गए चार्ट में समान अंशांकन प्रदर्शित नहीं करता, किंतु यदि स्थानांतरण कोण कम है तो चार्ट के अंशांकन लगभग बराबर होंगे। दोलक प्रतिरोधी की सुग्राहिता घूर्णन कोण के आयाम (amplitude) पर निर्भर करती है, जितना ही घूर्णन कोण अधिक होगा, मशीन के स्थापन के कारण उत्पन्न अव्यवस्था (तल में असमानता आदि) से त्रुटि उतनी ही कम होगी। इस मशीन के निर्माण में यह बात विचारणीय है कि घूर्णन कोण भी बड़ा हो (लगभग ५५°) और चार्ट के खाने भी समान हों। इसके लिये एक गाम (cam) का प्रयोग किया जाता है, जो चित्र ३. में दिखाया गया है। इस गाम की परिधि पर एक लचीली धातु की डोरी से आवश्यक भार लटकाया गया है। चित्र ३. में पंखानुमा (fan type) स्वनिर्देशीय तोलक यंत्र दिखाया गया है।

इस प्रकार की कुछ मशीनों में एक मूल्य संगणक युक्ति (price computing device) भी लगी होती है। तोलनेवाले उत्तोलक के एक किनारे पर एक ऊर्ध्वाधर रैक (rack) लगा होता है, जो एक क्षैतिज मेज पर रखी गड़ारी के द्वारा एक नियंत्रित ड्रम को गति देता है। ड्रम का अक्ष क्षैतिज दंडी ही होता है। ड्रम की बाहरी सतह पर भार के परिमाण एवं प्रति पाउंड के हिसाब से वस्तुओं की दर लिखी रहती है।

(४) प्रतिघर्षण मशीन (Antifriction Machine) -- आड़े फीते की युक्ति का अन्वेषण वैज्ञानिक एवरी (Avery) के द्वारा हाल ही में हुआ है। इस यंत्र में घर्षण कम करके यंत्र की सुग्राहकता बहुत बढ़ाई गई है। इसमें दंडचक्री (rack and pinion) की आवश्यकता नहीं होती और घूर्णन कोण ३००° तक प्राप्त किया जा सकत है। इसमें तकुए का भार इस्पात के दो छोटे छोटे पट्टों के जोडों द्वारा सधा रहता है। तकुए से मशीन का घूमनेवाला भाग जुड़ा रहता है। इस्पात के पट्टों के जोड़े तकुए से लगे हुए एक छोटे से ड्रम के चारों ओर विपरीत दिशाओं में लिपटे रहते हैं। पट्टों के ऊपरी किनारे एक उल्टे दोलकीय खंड से जुड़े रहते हैं, जो एक क्षुरधार पर रखा रहता है। यह खंड परिवर्तनीय प्रतिरोधी की तरह काम करता है। इसमें एक गाम लगा होता है, जो आलंब क ओर इस प्रकार नियत रहता है कि समूचे भार के किसी भी अंश के लिये चार्ट में समान अंशांकित खाने हों। तौलनेवाले भार के उत्तोलक से भार का प्रभाव गाम में एक लंबी लचीली इस्पात की पत्ती द्वारा लगाया जाता है। जैसे जैसे खंड अपनी क्षुरधार पर घूमता जाता है वैसे-वैसे पत्तियों का एक जोड़ा खुलता जाता है और दूसरा जोड़ा ठीक उसी गति से लिपटता जाता है। इस प्रकार ड्रम घूमने लगता है। मुड़े हुए उत्तोलक (lever) अथवा दोलक के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के प्रतिरोधी भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें कुंडलीदार कमानी मुख्य है, किंतु इसमें कुछ दोष होते हैं। सभी कमानियों की लंबाई ताप के साथ घटती बढ़ती रहती है, इसीलिये पैमाने का शून्य स्थिर नहीं रहता। इसके अतिरिक्त कमानी के विशिष्ट गुण लचीलेपन पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है। इस दोष को दूर करने के लिये मशीनों में ऊष्मास्थैतिक विधि का उपयोग करते हैं। यदि कमानी से भार धीरे धीरे उतारा जाय तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगी। इसलिये पैमाने का शून्य भी स्थिर नहीं रहेगा। ये दोष होते हुए भी कमानी में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि विक्षेप लगाए गए भार का समानुपाती होता है। फलत: पैमाने को समान मूल्यवाले अंशों में विभाजित कर सकते हैं।

(५) स्वचालित मशीन (Automatic Feed Machine) -- इन मशीनों के द्वारा दानेदार (सीमेंट, कोयला, खनिज पदार्थ आदि) और द्रव के रूप में पाई जानेवाली वस्तुओं को पहले से मालूम मात्रा में स्वत: ही तौला जाता है। इसमें एक भरण टोंटी (feeding spout) होती है, जिसमें से होकर पदार्थ मापनी खाद्यदानी की (scale hopper) में पहुँचता है। यह अपने आप खुलने और बंद होनेवाले द्वार के नीचे होती है। मापनी खाद्यदानी का निचला भाग तक विसर्जन (discharge) नली से जुड़ा रहता है। जब एक पलड़े में रखे गए बाट का भार मापनी खाद्यदानी में गिरनेवाले पदार्थ की मात्रा के बराबर हो जाता है, तो मापनी खाद्यमानी का मुँह अपने आप बंद हो जाता है और विसर्जंन नलिका खुल जाती है। तौला गया पदार्थ दूसरे कक्ष में गिर पड़ता है।

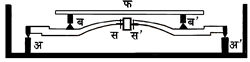

(६) उत्तालक प्लैटफार्म मशीन (Lever Platform Machine) -- रेलवे स्टेशनों पर अधिक भार की वस्तुओं के तौलने मे इसका प्रयोग होता है। इसकी ईजाद सन् १७४४ के आस पास वायट (Wyatt) ने की थी। इसें दो उत्तोलक अ और अ' धुरी पर रखे हैं। उत्तोलकों के ऊपर चित्र ४. के अनुसार दो पैरों, ब और ब', पर एक प्लैटफार्म फ रखा होता है। इसके ऊपर तौलनेवाला भार रखते हैं। भुजाएँ अ ब और अ' ब' समान होती हैं। भार स स' दो धुरियों के द्वारा उत्तोलक द पर लगाया जाता है। गोलाकार मेज पर बाट रखे जा सकते हैं (देखें तुला)।

इसी सिद्धांत पर आधारित ब्रिटिश अभिकल्प का तोलक यंत्र यहाँ दिखाया गया है। संयोजक दो त्रिभुजाकार उत्तोलकों का बना होता है। यह मध्य कड़ी द्वारा ऊपरी उत्तोलक से जुड़ा रहता है, जिसकी भुजाएँ पर्याप्त लंबी होती हैं। अमरीका में सीधे उत्तोलक से बने हुए शृंखलाबद्ध उत्तोलक का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ मरोड़ उत्तोलक भी होते हैं। वाहन पैमाना संयोजक (Vehicle scale linkage) दो या चार भागों का बना होता है। यह प्लैटफार्म की लंबाई और पैमान की धारिता पर निर्भर करता है। मोटर ट्रक प्लैटफार्म, जिसकी लंबाई लगभग ६० फुट, चौड़ाई १० फुट और धारिता ५० टन की हो, चार भाग का बना होता है। ये सब भाग एक ऊर्ध्वावर भारवाले विस्तार उत्तोलक से जुड़े रहते हैं। रेलमार्ग संयोजक, मोटर ट्रकवाले पैमाने की तरह ही होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग की धारिता २०० टन होती है। इनसे धीमी चाल से चलती हुई कारों को तौला जा सकता है। पैमाने के प्रत्येक भाग का भार २० पाउंड के बराबर होता है। भारी वस्तुओं में इसकी यथार्थता ०.१% और ०.२% के मध्य होती है।

(७) प्लेट धुरी मशीन (Plate pivot machine) -- हाल ही में अमरीका आदि पश्चिमी देशों में तोलक मशीनों में क्षुरधार का उपयोग समाप्त कर दिया गया है। इनके स्थान पर एमरी (Emery) द्वारा १८७५ ईo में आविष्कृत पतली प्लेट की धुरी का प्रयोग करते हैं, किंतु इस प्रकार की तुलाओं का मूल्य साधारण उपयोग के दृष्टिकोण से अधिक होता है। परीक्षण करके देखा गया है कि इस प्रकार की तुला काफी समय के बाद भी उतनी ही यथार्थ रहती है, जितनी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इसका कारण यह है कि प्लेट आलंबन और भार धुरी, क्रोम वैनेडियम (Chrome Vanadium) इस्पात के बने होते हैं और उनका परिच्छेद इतना बड़ा होता है कि इससे आवश्यकतानुसार तुला सुरक्षित रखी जा सकती है। [सुरो सिंह कुावाहा]