टायर यह कोई नहीं कह सकता कि पहिए का आविष्कार किसने, कब और कैसे किया, परंतु यह निर्विवाद है कि इसका आविष्कार मानव जाति के विकास की ओर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था।

अपने प्राचीनतम मूल रूप में पहिया ठोस काष्ठपिंडों से कटा गोलाकार अपरिष्कृत कच्चा था। कालांतर में इसका उपयोग योद्धाओं के रथ में होने लगा, तब इसका सुधार द्रुत गति से हुआ, क्योंकि युद्ध तथा योद्धा का जीवन चक्के की कार्यक्षमता पर निर्भर था। भारत में अति प्राचीन काल से पहिए का उपयोग होता आ रहा है। मिश्र तथा रोम में रथों में कांस्यनिर्मित अराओं वाले (spoked) चक्के लगे होते थे, तथापि सचक्र परिवहन की वास्तविक प्रगति १९वीं शती के आगमन के पश्चात् ही संभव हो सकी। यह तत्कालीन वाणिज्य तथा उपनिवेशवाद के प्रसार का नैसंर्गिक परिणाम थी।

पहिए को संचार का श्रेष्ठतम माध्यम बनाने की चेष्टा का पर्यवसान उसकी परिधि के ऊपरी भाग को टायर से अवगुंठित करने में हुआ। टायर का मुख्य कार्य है जमीन पर लुढ़कना तथा काठ के पहिए को विदीर्ण तथा क्षीण होने से बचाना। एक टायर जब घिसकर समाप्त हो जाता है तब पहिए पर दूसरा टायर चढ़ाया जा सकता है।

टायर दो प्रकार के होते हैं : (१) इस्पात के तथा (२) रबर के।

इस्पात के टायर - बिना मोटर इंजन के चलनेवाली गाड़ियों के पहिए काठ के चक्के पर इस्पात का हाल चढ़ाकर तैयार किए जाते हैं। ऐसा उसे स्थायित्व तथा शक्ति प्रदान करने की दृष्टि से किया जाता है। किंतु जहाँ तक द्रतगामी वाहन को कंपन तथा झटके से मुक्त रखने का प्रश्न है, वहाँ ऐसे पहिए निरुपयोगी सिद्ध होते हैं। झटका और कंपनदोष के कारण इस्पात के टायरवाली गाड़ी को इंग्लैंड की 'हड्डीतोड़' गाड़ी कहती थी।

इस्पात के टायरों के ्ह्रास का दूसरा कारण उनका सड़क सतह पर अत्यधिक दबाव डालता है, जिससे सड़क शीघ्र ही टूट जाती है। रबर के वायवीय टायरों की दाब शायद ही कभी ७० पाउंड प्रति वर्ग इंच से अधिक होती हो, जब कि इस्पात के टायरों की दाब ४०० पाउंड प्रति वर्ग इंच

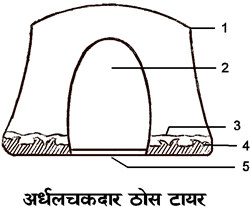

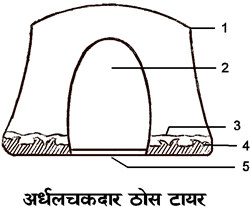

१. टायर का ट्रेड २. गुहा, ३. कड़े रबर का आधार, ४. धातु का आधार तथा ५. आंतरायिक अंतरक छड़।

तक पहुँच जाती है। इस्पात के टायरों की इस त्रुटि के कारण पाश्चात्य देशों मे लोहे तथा इस्तात के टायरों के दिन लद गए, यद्यपि भारत जैसे पिछड़े देशों में इनका प्रयोग अभी तक चल रहा है।

(अनुप्रस्थ काट)

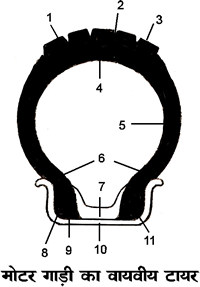

१. ट्रेड, २. भंजक (breaker) के लिये गद्दा ३. भंजक, ४. ढांचे का गद्दा ५. परतें, ६. रगड़ की रोक के लिये कपड़े की पट्टी, ७. पल्ला (flap), ८. मनका, ९. तार, १०. परिमा (rim) तथा ११. पूरक मनका।

पर ऐसे देशों में भी रबर की वायवीय टायरों की लोकप्रियता दिन दिन बढ़ रही है, और अब बैलगाड़ियों के पहियों पर भी रबर के टायर चढ़ाए जाते है, जिससे बैल दुगुना तिगुना बोझ ढो लेते हैं।

रबर के टायर - रबर के टायर लोहे के टायरों की अपेक्षा इसलिये अधिक प्रचलित हुए कि ये फिसलते कम हैं, वाहन को कम हिलाते तथा उसकी टूट-फूट कम करते हैं। रबर के टायरों से कर्पण बल (tractive force) की बचत होती है।

पहले रबर के टायर ठोस बनते थे (देखें चित्र १), परंतु शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा कि असम धरातल पर गाड़ी को धक्के और कंपन से मुक्त रखने के लिए टायरों में और सुधार की आवश्यकता है। यह सुधार सन् १८८८ में डनलप के वायवीय टायरों के रूप में हुआ (देखें चित्र २)। यह खोखली नली का बना होता था, जिसमें दबाव से हवा भरी होती थी तथा ऊपर किरमिच द्वारा प्रबलित रबर का खोल चढ़ा होता था। तब से आज तक स्वयंचल वाहनों में प्रामाणिक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग चल रहा है। अब केवल बाहरी खोल को ही टायर कहते हैं।

ज्यों ज्यों समय बीतता गया, टायर औद्योगिकी (technology) में तेजी से प्रगति होती गई और अब तो प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त टायर मिलते हैं। निरंतर सुधार के फलस्वरूप बिना नली के टायरों का तथा ट्यूब में छिद्र हो जाने पर, वाहन को रोके बिना, छिद्र को बंद करने की युक्ति का विकास संभव हो सका है। (जगदीश मित्र त्रेहन)

सं. ग्रं. - पॉल रेडमेन द्वारा 'ट्रांसपोर्ट बाई लैंड'