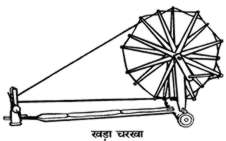

इस समय तक जो

भी चरखे चलते

थे और जिनकी

खोज हो पाई

थी, वे सब खड़े चरखे

ही थे। आजकल खड़े

चरखे में एक बैठक,

दो खंभे, एक फरई

(मोड़िया और

बैठक को मिलानेवाली

लकड़ी) और आठ

पंर्क्तियों का

चक्र होता है।

देश के भिन्न भिन्न

भागों में भिन्न

भिन्न आकार के

खड़े चरखे चलते

हैं। चरखे का व्यास

१२ इंच से २४ इंच तक

और तकुओं की

लंबाई १९ इंच

तक होती है।

उस समय के चरखों

और तकुओं की

तुलना आज के

चरखों से करने

पर आश्चर्य होता

है। अभ तक जितने

चरखों के नमूने

प्राप्त हुए थे, उनमें

चिकाकौल (आंध्र)

का खड़ा रखा चरखा

(देखें चित्र १) सबसे

अच्छा था। इसके चाक

का व्यास ३० इंच था

और तकुवा भी

बारीक तथा छोटा

था। इसपर मध्यम

अंक का अच्छा सूत

निकलता था।

सन् १९२० में विनोबा

जी और उनके साथी

साबरमती में

कताई का काम

सीखते थे। कुछ

दिन बाद ही (१८ अप्रैल,

सन् १९२१ को) मगनवाड़ी

(वर्धा) में सत्याग्रह

आश्रम की स्थापना

हुई। उस समय कांग्रेस

महासमिति ने

२० लाख नए चरखे

बनाने का प्रस्ताव

किया था और

उन्हें सारे देश

में फैलाना चाहा

था। सन् १९२३ में काकीनाडा

कांग्रेस के समय

अखिल भारत खादीमंडल

की स्थापना हुई,

किंतु तब तक चरखे

के सुधार की

दिशा में बहुत

अधिक प्रगति नहीं

हुई थी। कांग्रेस

का ध्यान राजनीति

की ओर था, पर

गांधी जी उसे

रचनात्मक कार्यों

की ओर भी खींचना

चाहते थे। अत: पटना

में २२ सितंबर,

१९२५ को अखिल भारत

चरखा संघ की

स्थापना हुई।

चित्र २. किसान चरखा

चरखे में संशोधन

हो, इसके लिये

गांधी जी बहुत

बेचैन थे। सन्

१९२३ में ५,००० रुपए का पुरस्कार

भी घोषित किया,

किंतु कोई विकसित

नमूना नहीं प्राप्त

हुआ। २९ जुलाई सन्

१९२९ को चरखा संघ

की ओर से गांधी

जी की शर्तों के

अनुसार चरखा

बनानेवालों

को एक लाख रुपया

पुरस्कार देने

की घोषणा की

गई। गांधी जी

ने जो शर्ते रखी

थीं उन्हें पूरा करने

की कोशिश तो

कई लोगों ने

की, लेकिन सफलता

किसी को भी

नहीं मिली। किर्लोस्कर

बंधुओं द्वारा

एक चरखा बनाया

गया था, लेकिन

वह भी शर्त पूरी

न होने के कारण

असफल ही रहा।

चित्र ३. पेटी चरखा

चरखे के आकार

पर उपयोगिता

की दृष्टि से बराबर

प्रयोग होते

रहे। खड़े चरखे

का किसान चरखे

(देखें चित्र २) की

शकल में सुधार

हुआ। गांधी जी

स्वयं कताई करते

थे। यरवदा जेल

में किसान चरखे

को पेटी चरखे

(देखें चित्र २) का

रूप देने का श्रेय

उन्हीं को है। श्री

सतीशचंद्र दासगुप्त

ने खड़े चरखे के

ही ढंग का बाँस

का चरखा (देखें

चित्र ४) बनाया, जो

बहुत ही कारगर

साबित हुआ। बाँस

का ही जनताचक्र

(किसान चरखे

की ही भाँति)

बनाया गया, जिसपर

श्री वीरेन्द्र मजूमदार

लगातार बरसों

कातते रहे। बच्चों

के लिये या प्रवास

में कातने के लिये

प्रवास चक्र भी बनाया

गया, जिसकी गति

किसान चक्र से

तो कम थी, लेकिन

यह ले जाने लाने

में सुविधाजनक

था। इस प्रकार अब

तक बने हुए चरखों

में गति और सूत

की मजबूती की

दृष्टि से किसान

चरखा सबसे अच्छा

रहा। फिर भी

देहात की कत्तिनों

में खड़ा चरखा

ही अधिक प्रिय बना

रहा। गांधी जी

के स्वर्गवास के

बाद भी चरखे

के संशोधन और

प्रयोग का काम

बराबर चलता

रहा।

चित्र ४. बाँस का

जनता चरखा

सन् १९४९ में तमिलनाड

के एक युवक कार्यकर्ता

श्री एकंबरनाथ

जी का नया प्रयोग

सामने आया। अभी

तक चरखे पर

जो कताई होती

थी, वह लेटे तकुवों

द्वारा होती

थी। तकुवे की

गिर्री को गति

देने का काम

सूत की माल से

लिया जाता था।

एकंबरनाथ जी

ने जो चरखा

बनाय उसमें तकुवे

खड़े लगे थे। खड़े

तकुवे की पद्धति

कपड़े की मिलों

की है। तकुवा

अब भी सूत की माल

से ही चलता है,

लेकिन वह एक रिंग

में घूमता है।

चूंकि इस चरखे

के आविष्कारक

श्री एकंबरनाथ

जी हैं, इसलिये

इस चरखे का नाम

अंबर रखा गया।

अंबर का अर्थ वस्त्र

होने से यह और

भी उचित जान पड़ा।

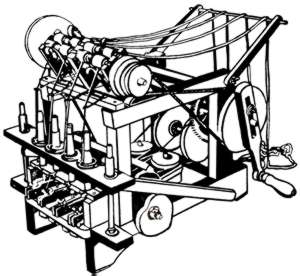

चित्र ५. अंबर बेलनी

अंबर चरखा अब

तक के चरखों

में सर्वाधिक

क्रांतिकारी

कदम है। इसपर

कातने के लिये

पूनी भी मिल

की पूनी जैसी

चाहिए। इसलिये

पूनी बनाने

के लिये अंबर

बेलनी (देखें चित्र

५) और कातने

के लिये अंबर

चरखा अलग अलग

दो यंत्र बनाए

गए। कपास ओटने

और रुई धुनने

के यंत्रों में भी

सुधार किया

गया। धुनने के

लिये मिल पद्धति

का धुनाई मोड़िया

(देखें चित्र ६) बनाया

गया। अंबर चरखे

का प्रयोग पहले

तमिलनाड में किया

गया, बाद में दूसरे

प्रदेशों में भी

लगभग ४०० कार्यकर्ताओं

को शिक्षण देकर

काम चालू किया

गया।

चित्र ६. धुनाई मोड़िया

सादे चरखे और

अंबर चरखे में

यह बहुत बड़ा अंतर

है कि सादे चरखे

में कातते समय

सूत भरने के

लिये चरखे को

रोककर तथा

पीछे घुमाकर

फिर आगे चलाना

पड़ता है। अंबर

चरखे में भरने

और बटने की

क्रिया चूड़ी और

नथनी द्वारा अपने

आप होती है।

आरंभ में इसमें

एक ही तकुआ (तकला)

चालू किया गया

था। फिर चार

तकुएवाला अंबर

चरखा चालू किया

गया, और अब आठ

तकुओं का अंबर

चरखा भी प्रयोग

में आ गया है। एक

मिनट में एक तकुए

के १० हजार से लेकर

१२ हजार चक्कर तक

होते हैं। सादे

चरखे में ये चार

हजार से लेकर

पाँच हजार तक

ही होते हैं। और

चूँकि सादे चरखे

में एक ही तकुआ

होता है, इसलिये

चार तकुएवाले

अंबर चरखे में

चौगुना और

आठ तकुएवाले अंबर

चरखे में आठगुना

सूत कतता है।

साथ ही, अंबर

चरखे को भरने

के लिये रोकना

नहीं पड़ता, इसलिये

उसे सादे चरखे

की अपेक्षा दो

तीन गुना अधिक

तो यों ही घुमाया

जा सकता है। अंबर

चरखे पर कते

हुए सूत की मजबूती

भी मिल के सूत

जैसी होती है।

अंबर चरखे (देखें

चित्र ७) का आकार

बड़े टाइप राइटर

जितना होता

है। इसकी लंबाई

२१ इंच, ऊंचाई २१ इंच

और चौड़ाई

१६ इंच होती है।

इसका वजन करीब

२६ पाउंड होता है।

यह घर में कहीं

भी आसानी से

रखा जा सकता

है और सरलता

से उठाया जा सकता

है।

अंबर चरखे का

जो नया नमूना

बना है, उसमें अंबर

बेलनी की आवश्यकता

नहीं पड़ती। धुनाई

मोड़िया का काम

भी इसी से लिया

जाता है। इस प्रकार

रुई धुनने से

लेकर कातने

तक की सारी

प्रक्रिया एक ही यंत्र

से हो जाती है।

सारी प्रक्रिया

एक साथ करने

पर अंबर चरखे

पर सात घंटे

में नौ से लेकर

१२ गुंडी तक की गति

आई है। महीन सूत

भी १२० नंबर तक

का काता गया

है। अगर पूनी

अलग बनी हुई हो,

तो ७ घंटे में ३०

गुंडी तक सूत

इसपर काता जा

सकता है। अंबर

चरखे की कताई

पूनी बनाने

की कला पर निर्भर

है। जितने अंक

का सूत कातना

है, उसी के हिसाब

से पूनी भी महीन

या मोटी बनाई

जाती है। महीन

और मोटी पूनी

कपास की जाति

तथा उसके रेशों

की लंबाई और

लचीलेपन पर

निर्भर करती

है।

अंबर चरखे में

बराबर सुधार

होता जा रहा

है। उसे विद्युच्छक्ति

से चलाने की

बात भी सोची

जा रही है और

कहीं कहीं इससे

चलाया भी जा

रहा है, लेकिन

सबसे बड़ी बात

है उसकी मरम्मत।

ग्रामीण यंत्र ऐसा

होना चाहिए कि,

खेती के औजारों

की भाँति ही,

बिगड़ने पर देहात

में उसे सुधारा

जा सके। सुधार

करनेवाले लोगों

का ध्यान इस तरफ

बराबर रहा

है। पूर्वोंक्त कारणों

से इस चरखे को

अधिकांश लकड़ी

का बनाना जरूरी

समझा गया। (तरुण

भाई (कन्हैया

सिंह))

चरखा

यंत्र का जन्म और

विकास कब तथा

कैसे हुआ, इसपर

चरखा संघ की

ओर से काफी

खोजबीन की

गई थी। अंग्रेजों

के भारत आने

से पहले भारत

भर में चरखे

और करघे का

प्रचलन था। १५०० ई. तक

खादी और हस्तकला

उद्योग पूरी तरह

विकसित था। सन्

१७०२ में अकेले इंग्लैंड

ने भारत से १०,५३,७२५

पाउंड की खादी

खरीदी थी। मार्कोपोलो

और टेवर्नियर

ने खादी पर अनेक

सुंदर कविताएँ

लिखी हैं। सन्

१९६० में टैवर्नियर

की डायरी में

खादी की मृदुता,

मजबूती, बारीकी

और पारदर्शिता

की भूरि भूरि

प्रशंसा की गई

है।

चरखा

यंत्र का जन्म और

विकास कब तथा

कैसे हुआ, इसपर

चरखा संघ की

ओर से काफी

खोजबीन की

गई थी। अंग्रेजों

के भारत आने

से पहले भारत

भर में चरखे

और करघे का

प्रचलन था। १५०० ई. तक

खादी और हस्तकला

उद्योग पूरी तरह

विकसित था। सन्

१७०२ में अकेले इंग्लैंड

ने भारत से १०,५३,७२५

पाउंड की खादी

खरीदी थी। मार्कोपोलो

और टेवर्नियर

ने खादी पर अनेक

सुंदर कविताएँ

लिखी हैं। सन्

१९६० में टैवर्नियर

की डायरी में

खादी की मृदुता,

मजबूती, बारीकी

और पारदर्शिता

की भूरि भूरि

प्रशंसा की गई

है।