चंद्रमा

पृथ्वी का उपग्रह

(Satellite)

है।

चंद्रमा

पृथ्वी का उपग्रह

(Satellite)

है। चंद्रमा

पृथ्वी का उपग्रह

(Satellite)

है।

चंद्रमा

पृथ्वी का उपग्रह

(Satellite)

है।

आकार

तथा कक्षा-

ग्रहों के सापेक्ष

उपग्रहों के व्यासों

की तुलना में

इसका व्यास सबसे

बड़ा ठहरेगा। यह

बुध के व्यास के

![]() तथा पृथ्वी के

व्यास के

तथा पृथ्वी के

व्यास के ![]() से बड़ा है तथा

इसका मान २,१६० मील

है। यदि पृथ्वी

के विषुवद्वृत्त

(equator)

का व्यास १ मान लें

तो चंद्रमा का

व्यास ०.२७२ है। इसका

पृष्ठतल पृथ्वी

के पृष्ठतल के लगभग

१४वें भाग के तुल्य

है। इसका आयतन

पृथ्वी के आयतन

के लगभग ५०वें भाग

के बराबर है।

चंद्रमा का लंबन

५७¢ २.५४¢ ¢

है। इसकी पृथ्वी

से औसत दूरी

२,३८,८६० मील है। यह दूरी

पृथ्वी तथा चंद्रमा

के केंद्रों की दूरी

है। पृथ्वी के निकटतम

होने पर चंद्रमा

और पृथ्वी के

पृष्ठतलों की

दूरी २,२०,९५७ मील के

लगभग होती

है।

से बड़ा है तथा

इसका मान २,१६० मील

है। यदि पृथ्वी

के विषुवद्वृत्त

(equator)

का व्यास १ मान लें

तो चंद्रमा का

व्यास ०.२७२ है। इसका

पृष्ठतल पृथ्वी

के पृष्ठतल के लगभग

१४वें भाग के तुल्य

है। इसका आयतन

पृथ्वी के आयतन

के लगभग ५०वें भाग

के बराबर है।

चंद्रमा का लंबन

५७¢ २.५४¢ ¢

है। इसकी पृथ्वी

से औसत दूरी

२,३८,८६० मील है। यह दूरी

पृथ्वी तथा चंद्रमा

के केंद्रों की दूरी

है। पृथ्वी के निकटतम

होने पर चंद्रमा

और पृथ्वी के

पृष्ठतलों की

दूरी २,२०,९५७ मील के

लगभग होती

है।

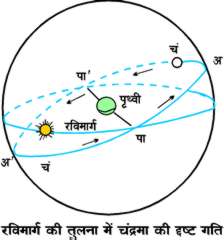

चंद्रता की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। इसकी एक नाभि में पृथ्वी है। चंद्रकक्षा का जो भाग पृथ्वी के निकटतम है उसे चंद्रनीच (Perigee) तथा जो दूरतम है उसे चंद्रोच्च (Apogee) कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रोच्च की दूरी २,५२,७१० मील तथा चंद्रनीच से २,२१,४६३ मील है। इसीलिये नीच विंदु पर चंद्रमा का कोणीय व्यास ३३¢ ३०¢ ¢ तथा उच्च विंदु पर २९¢ २१¢ ¢ । माध्य कोणीय व्यास ३१¢ २५.५¢ ¢ है। नीच तथा उच्च विंदु को मिलानेवाली रेखा को नीचोच्च रेखा (Apsidal line) कहते हैं। चंद्रमा की माध्य उत्केंद्रता (Eccentricity) ०.०५५ है। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के धरातल में नहीं है। यह उससे न्यूनतम ४° ५९¢ तथा अधिकतम ५° १८¢ का कोण बनाती है। इस प्रकार चंद्रमा की कक्षा का पृथ्वी की कक्षा से माध्य झुकाव ५° ८¢ ३०¢ ¢ है। इस झुकाव के कारण चंद्रमा की आधी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के ऊपर और आधी नीचे है। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को दो स्थानों पर काटती है। इनको पात (Nodes) कहते हैं। जिसे विंदु से चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा के ऊपरी भाग को जाता है उसे आरोह पात (Ascending node) तथा जिस विंदु से नीचे की तरफ जाता है उसे अवरोह पात (Descending node) कहते हैं। पात विंदुओं को मिलानेवाली रेखा का पातरेखा (Nodal line) कहते हैं। सूर्य सदा क्रांतिवृत्त (ecliptic) में जाता प्रतीत होता है तथा क्रांतिवृत्त का विषुवद्वृत से झुकाव २३° २७¢ है। जब चंद्रमा का आरोहपात वसंत विषुव (Vernal equinox) पर होता है, तो चंद्रमा की कक्षा विषुवद्वृत से २८° ३५¢ का कोण बनाती है ओर चंद्रमा विषुवद्वृत के ५७° १०¢ ऊपर नीचे जाता है। जब चंद्रमा का अवरोहपात वसंतविषुव पर होता है, तो चंद्रमा विषुवद्वृत से १८° १९¢ का कोण बनाता है और चंद्रमा विषुवद्वृत के ३६° ३८¢ ऊपर नीचे जाता है। इसका प्रभाव चंद्रमा की दृश्य ऊँचाई पर पड़ता है।

चित्र १. रविमार्ग की तुलना में चंद्रमा की दृष्टि गति

पा. आरोह पात; पा.फ़ अवरोह पात तथा चं. चंद्रमा।

चंद्रमा की कलाएँ (Phases) तथा भूप्रकाश - हमें चंद्रबिंब का आधा भाग दिखलाई देता है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का जो भाग सूर्य की ओर होता है, वही प्रकाशित होता है। यदि चंद्रमा की कक्षा को पृथ्वी की कक्षा में मान लें, तो पूर्णिमा को चंद्रमा का दृश्य भाग सूर्य के सामने होगा। अत: यह पूरा प्रकाशित दिखलाई पड़ता है। अमावस्या को पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य एक ही सीध में होंगे। इसलिये चंद्रमा का दृश्य भाग अप्रकाशित रहने से दिखलाई नहीं पड़ता। अमावस्या के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक शुक्लपक्ष तथा पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा से अमावास्या तक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्लपक्ष में चंद्रमा का दृश्य भाग उत्तरोत्तर कम प्रकाशित होता है। इसे चंद्रकलाओं की वृद्धि तथा ्ह्रास कहते हैं। चंद्रमा के श्रृगं सूर्य से विरुद्ध दिशा में दिखलाई पड़ते हैं। एक अमावस्या से दूसरी अमावास्या तक चांद्रमास होता है। चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष लगभग १२° पूर्व की ओर जाता है। यह चांद्रमास की इकाई तथा इसे तिथि कहते हैं। चांद्रमास में ३० तिथियाँ होती हैं। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन प्राय: निश्चित नक्षत्रों पर दिखाई देता है। अत: वैदिक काल से ही चांद्र मासों के नाम उन नक्षत्रों के नाम पर चैत्र, वैशाख आदि रखे गए हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी का प्रकाश भी पड़ता है। प्रतिपदा से अष्टमी तक बिना यंत्र से भी देखने से हमें चंद्रमा का सूर्य से अप्रकाशित भाग भूमिप्रकाश से दिखलाई दे जाता है। चंद्रमा पर से पृथ्वी पूर्णिमा के चंद्रमा से ४० गुना चमकीली प्रतीत होगी। अधिकतम प्रकाशित पृथ्वी का काशानुपात (Albedo) .२९ है।

चित्र २. चंद्रमा की कलाएँ तथा भूप्रकाश का कारण। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चतुर्दिक् घूमता है (१, २, ३, और ४), उसका प्रदीप्त गोलार्ध पृथ्वी की ओर अधिक घूमता जाता है (कोण क)। आगे (५, ६, तथा ७) क्रिया उलटी हो जाती है। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी की कलाएँ भी वही दृष्टिगोचर होंगी, किंतु इनका क्रम विपरीत होगा। अमावस्या को पृथ्वी पूर्ण होगी और चंद्रमा की अँधेरी तरफ बहुत अधिक प्रकाश फेंकेगी, जिससे उसपर कुछ उजाला हो जायगा।

पू. पूर्णिमा; अ. अमावस्या।

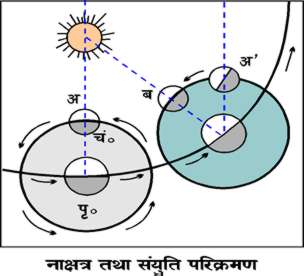

पृथ्वी की परिक्रमाएँ - चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा २७ दिन ७ घंटे ४३ मिनिट ४७ सेकेंड (२७.३२१६६ दिन) में करता है। इसमें सात घंटे तक कम या अधिक हो सकते हैं। किसी नक्षत्र के सापेक्ष परिक्रमा में भी इसे इतना ही समय लगता है। अत: इसे नाक्षत्र मास कहते हैं। वसंतविषुव में अयन गति (precessional motion) के करण उसके सापेक्ष यह २७.३२१५६ दिन में परिक्रमा करता है। इसे सायन (Tropical) मास कहते हैं। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा २९ दिन १२ घंटे ४४ मिनिट २.७८ सेकेंड (२९.५३०५९ दिन) में परिक्रमा करता है। इसे संयुति (Synodical) मास कहते हैं। यह चांद्र मास के तुल्य होता है। इसमें १३ घंटों तक का अंतर पड़ सकता है। चंद्रकक्षा की नीचोच्च रेखा स्थिर नहीं रहती। यह पूर्वगमन (progression) से ३२३२.६ दिन में एक परिक्रमा करती है। अत: चंद्रमा को उच्च विंदु से चलकर पुन: ऊच्च विंदु पर पहुँचने में २७.५५४५५ दिन लगते हैं। इसे परिमास (Anomalistic month) कहते हैं। चंद्रमा की पातरेखा भी स्थिर नहीं रहती। यह १८.६ वर्ष (६७९३.५ दिन) में पश्चगमन (retrogation) से एक परिक्रमा करती है। अत: चंद्रमा का आरोहपात से पुन: उसी विंदु पर पहुँचने के लिये २७.२१२२२ दिन लगते हैं। इसे पात (Nodal) मास कहते हैं।

चंद्रझंपन (Libration) - अन्य आकाशपिंडों की तरह चंद्रमा भी अपने अक्ष की परिक्रमा करता है। विशेषता यह है कि यह परिक्रमा उतने समय में पूरी होती है, जितने में चद्रंमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके प्रभाव से हमें चंद्रमा का सदा वही भाग दिखलाई पड़ता है। किंतु कुछ कारणों से हमें आधे से अधिक भाग दिखलाई पड़ जाता है। यह झंपन के कारण है। नीच स्थान में चंद्रमा की कोणीय गति उच्च स्थान की अपेक्षा अधिक रहती है। इसके प्रभाव से चंद्रमा के अदृश्य भाग का ६° स ७° तक दिखाई दे जाता है। इसे भोगांशझंपन (Libration in longitude) कहते हैं। चंद्रमा का अक्ष स्थिर नहीं है। यह ८३° ११¢ से ८३° २९¢ तक डोलता रहता है। इसके परिणामस्वयप चंद्रमा के ध्रुव प्रदेश बारी बारी से हमारी ओर झुकते रहते हैं। फलत: चंद्रमा के अदृश्य भाग के ध्रुवप्रदेशों का ६° ५०¢ भाग दिखलाई पड़ जाता है। इसे विक्षेपझंपन (Libration in latitude) कहते हैं। पृथ्वी की गति से दैनिक लंबन (Diurnal parallax) के कारण हमें चंद्रमा का १° २¢ अदृश्य भाग दिखाई दे जाता है। इसे दैनिक झंपन (Diurnal libration) कहते हैं। इन सब झंपनों के प्रभाव से चंद्रमा का ५९ प्रतिशत भाग दिखलाई पड़ता है। शेष ४१ प्रतिशत सदा अदृश्य रहता है। झंपन से यह तात्पर्य नहीं कि एक पक्ष की किसी निश्चत तिथि को किसी दूसरे चांद्रमास की उसी तिथि जैसा अदृश्य भाग प्रकाशित होता है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि चंद्रमा की अदृश्य सीमा का कभी एक और कभी अन्य भाग दिखलाई पड़ जाता है।

चित्र ३. नाक्षत्र तथा संयुति परिक्रमण

अ. सूर्य के साथ युति का स्थान; अफ़ . एक पूर्ण नाक्षत्र परिक्रमा के पश्चात्वाला स्थान तथा ब. अनुवर्ती सूर्ययुति का स्थान।

चमक की तीव्रता - यह कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, क्षितिज से उन्नयन (elevation), सूर्य से कोणीय दूरी, तथा प्रदेशविशेष। परावर्तन (reflection) में चद्रंधरातल निकृष्ट है तथा इसमें इसके पूरे समुद्री प्रदेश निकृष्टतम। इसलिये चमक की तीव्रता चंद्रकला की अनुपाती नहीं है। अच्छी स्थिति में पूर्णिमा के दिन नाक्षत्र इकाई (stellar unit) में चद्रंमा की चमक - १२.५५ है, जब कि सूर्य की - २६.७२ है। इस प्रकार चंद्रमा की चमक सूर्य की चमक के १/४,००,००० के बराबर है। इसका धरातल सूर्यप्रकाश का केवल ७% परावर्तित करता है। अत: इसका काशानुपात (Albedo) .०७ है।

भौतिक स्थिति - चंद्रमा का घनत्व पानी के धनत्व का ३.३३ तथा पृथ्वी के घनत्व का ०.६०४३ है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का १:८१.२९ है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ०.१६५ है। चंद्रमा के सभी उत्थित (elevated) प्रदेश तीक्ष्ण (sharp) हैं। चंद्रमा में घुँधलापन, बादल अथवा तूफान कभीं नहीं देखा गया। चंद्रमा यदि किसी नक्षत्र का प्रच्छादन करता है, (occultation), तो वह एकाएक लुप्त हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि चंद्रमा में प्रभावकारी वातावरण नहीं है। आधुनिक शोधों से पता चला है कि यह पृथ्वी के वातावरण के ०.००००१ से अधिक नहीं। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण यह पृथ्वी के वातावरण का दबाब शून्यप्राय होने से चंद्रमा पर पानी भी नहीं है। चंद्रमा का धरातलताप मध्याह्न के समय १००° सें. से ऊपर रहता है तथा रात्रि में - ५०° सें. से भी कम हो जाता है। इन भौतिक परिस्थितियों में चंद्रमा मृत पिंड है।

चंद्रमा की बाह्य आकृति - कम कलाओं के चंद्रमा को दूरदर्शी से देखने पर उसकी धरातलीय विशेषताएँ अधिक स्पष्ट होती हैं। उसी समय प्रकाशांतरेखा (Teminator) के पास पर्वतों और क्रेटरों की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। सागर चंद्रमा के धरातल के चिकने, भूरे तथा सबसे निम्न भाग हैं। इनका क्षेत्रफल दृश्य धरातल के लगभग आधे के तुल्य है। चंद्रमा में पानी नहीं है। पहले पहल दूरदर्शी से देखने पर सगर जैसे दिखाई पड़ने के कारण इन भागों का नाम सागर रख दिया गया, जो अभी तक प्रचलित है।

पर्वतशृंखलाएँ - ये चंद्रमा के उभरे भाग हैं। लाइपनिट्ज़ (Leibnistz) पर्वत की ऊँचाई ३०,००० फुट, डोरफेल्स (Doerfels) की २०,००० फुट तथा रुक (Rook) पर्वत की १६,००० फुट के लगभग है। कुछ पर्वतों की ऊँचाई केवल ६,००० फुट है। समुद्र तल के अभाव में ये ऊँचाइयाँ समीपस्थ धरातल के सापेक्ष हैं। क्रेटर चंद्रमा के, वृत्ताकार, अँगूठी के आकार के, उभरे प्रदेश हैं। ये पृथ्वी के ज्वालामुखी जैसे प्रतीत हाते हैं इसी से इनका यह नाम पड़ा। कुछ क्रेटरों का व्यास १८० मील लंबा है, जो पृथ्वी के ज्वालामुखों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। अत: कुछ विद्वान् इन्हें ज्वालामुख नहीं मानते। उनके अनुसर उल्कापात से तथा अन्य विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक रासायनिक प्रक्रियाओं से इनका जन्म हुआ। कुछ क्रेटरों के भीतर क्रेटर तथा कुछ की दीवारों पर भी क्रेटर देखे गए हैं। अब तक ३,००,००० क्रेटर गिने जा चुके हैं। चंद्रमा में लंबी तथा गहरी दरारें (cracks) भी दिखलाई पड़ती हैं। अब तक ५०० दरारों का पता लग चुका है। ये प्राय: सागरप्रदेशों में पाई जाती हैं। कु क्रेटरों से चमकती किरणें निकलती दिखलाई पड़ती हैं। इनका कारण उन क्रेटरों में पड़ी हुई सूक्ष्म धूलि से परावर्तित किरणें हैं। चंद्रमा के दृश्य धरातल के बहुत से नक्शे बन चुके हैं।

चंद्रग्रहण - पूर्णिमा को पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच रहती है। पृथ्वी के छाया शंकु में प्रविष्ट होने पर चंद्रमा प्रकाशहीन हो जाता है। इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, तो संपूर्ण, और यदि उसका कुछ भी अंश ढके तो खंड, चंद्रग्रहण होता है। अधिक गति के कारण चंद्रमा स्वयं पृथ्वी की छाया में प्रविष्ट होता है, अत: चंद्रग्रहण चंद्रमा के पूर्वी भाग से प्रारंभ होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण इसलिये नहीं लगता कि एक तो चंद्रकक्षा भूमिकक्षा से ५° ८¢ कोण पर झुकी है, दूसरे उसकी पातरेखा भी चल है। पातरेखा की परिक्रमा का काल लगभग १८ वर्ष है। अत: इस अवधि के बाद ग्रहणों के क्रम की पुनरावृत्ति होती है। इस समय को चांद्रचक्र (Saros) कहते हैं।

ज्वारभाटा - ये सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण के कारण होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण २.२ : १ के अनुपात में हैं। युतिवियुति (Syzygy), अर्थात् पूर्णिमा अमावास्या, में संयुक्त आकर्षण ३.२ होता है। इसीलिये इस समय ज्वारभाटे ऊँचे होते हैं। अष्टमी के दिन सूर्य ओर चंद्रमा के आकर्षण की दिशा परस्पर विरुद्ध होती है। अत: संयुक्त आकर्षण १.२ का अनुपाती होता है। इसलिये ज्वारभाटा निम्न होता है। ज्वारभाटे पर सूर्य और चंद्रमा की क्रांति (declination) तथा उनकी पृथ्वी से दूरी का भी असर पड़ता है। इसीलिये विषुवों (equinoxes) पर पड़नेवाली युतिवियुति में वर्ष के उच्चतम तथा अयनों (solstices) के समय की अष्टमियों में निम्नतम ज्वार भाटे आते हैं।

रूस के शोध - रूसियों ने ४ अक्टूबर, १९५९ को एक स्वयंचालित अंतर्ग्रही स्टेशन चंद्रमा की आर छोड़ा और इसने ७ अक्टूबर, १९५९ को मास्को समय से ०६/३० पर चंद्रमा के अदृश्य भाग के ४० मिनिट तक फोटो लिए। इनकी विशेषता यह थी कि इनमें चंद्रमा के कुछ दृश्य भाग के भी फोटो ले लिए, जिनकी सहायता से अदृश्य धरातल का दृश्य से संबंध जोड़ने में सहायता मिल सकी। इन चित्रों के आधार पर रूसी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का एक मानचित्र भी बनाया है। इन चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रमा के अदृश्य भाग की भौतिक परिस्थितियाँ दृश्य भाग से विशेष भिन्न नहीं हैं। अदृश्य भाग के आकार में इतनी विशेषता अवश्य है कि इसमें गढ़े कम हैं। दृश्य भाग के आकार में इतनी विशेषता अवश्य है कि इसमें गढ़े कम है। दृश्य भाग में समुद्र तथा क्रेटर बहुत हैं, इसमें अपेक्षाकृत कम। इसमें केवल एक ही पर्वतमाला है, जिसका नाम सोवियट पर्वतमाला (Soviet mountains) रखा गया है। यह चंद्रमा की विषुव रेखा को काटती हुई उत्तर दक्षिण की ओर २,००० किलोमीटर तक फैली हुई है। सर्वाधिक उपलब्ध अवनति (depression) के भाग का नाम मॉस्को सागर रखा गया है। इसका व्यास ३०० किलोमीटर है। यह चंद्रमा के २०° और ३०° उत्तरी अक्षांसों तथा १४०° और १६०° देशांतरों के भीतर विद्यमान है। क्रेटरों तथा समुद्रों के नाम रूसी वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। ये फोटो उस समय लिए गए थे जब अदृश्य भाग पूरी तरह प्रकाशित था। अत: इससे पर्वतों की छायाओं का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सका। इन चित्रों से चंद्रमा के विकास तथा क्रेटरों के बारे में ठीक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। द्वितीय सोवियत अंतरिक्षयान द्वारा सीधे नापने से यह भी सिद्ध हो गया है कि चंद्रमा में ऐसा चुंबकक्षेत्र नहीं है जिसकी माप पृथ्वी के चुंबकक्षेत्र की भाँति यंत्रों द्वारा की जा सके। ११ जनवरी, १९६३ को प्रकाशित तास के समाचार अनुसार रूसी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के धरातल की ५० से ६० किलोमीटर गहराई पर १,०००° सें. ताप नापा है।

आगामी ७ वर्षों के भीतर ही रूसी तथा अमरीकन वैज्ञानिक चंद्रमा पर मानव को भेजने की योजना बना रहे हैं। यदि वे सफल हो गए, तो चंद्रमा संबंधी कुछ वर्तमान धारणाओं को हमें कदाचित बदलना पड़ेगा। (मुरारि लाल शर्मा)