खगोलीय फोटोग्राफी लई डागेयर (Louis Daguerre) द्वारा सन् १८३९ में फोटोग्राफी का आविष्कार होने के उपरांत २३ मार्च, १८४० को न्यूयार्क के जॉन विलियम ड्रेपर (john W. Draper) ने २० मिनट का उद्भासन देकर चंद्रमा का फोटो लिया। किसी खगोलीय पिंड का यह प्रथम फोटो चित्र था। इसके लगभग साढ़े नौ वर्ष बाद, १८ दिसंबर, १८४९ को, बोस्टन के कुछ उत्साही फोटोग्राफरों ने एक नई विधि का अनुसरण कर चंद्रमा का एक अत्यंत उत्कृष्ट फोटो लिया। इस प्रयास ने खगोलीय फोटोग्राफी के प्रति जयोतिर्विदों को आकर्षित किया। इंग्लैंड और अमेरिका के कई ज्योतिर्विदों एवं फोटोग्राफरों के संयुक्तप्रयास से चंद्रमा के अनेक चित्र लिए गए।

नक्षत्रों का फोटोचित्र लेने की दिशा में हार्वर्ड वेधालय अग्रणी बना। अभिजित नक्षत्र (Vega) का एक चित्र १७ जुलाई, १८५० को लिया गया। उत्कृष्ट साधनों के अभाव में वह चित्र संतोषजनक नहीं हो सका। मार्च, १८५८ में रॉयल सोसाइटी की ओर से किउ वेधालय (Kew Observatory) में ड ला र्यू (De la Rue) के निर्देशन में सूर्य के कई चित्र लिए गए और तब से सुदूरस्थ, ज्योतिर्मय, आकाशीय पिंडों के चित्र लेने के प्रयास निरंतर होते रहे। फूको (Foucault) तथा फ़िजो (Fizeau) ने १८५१ तथा १८५४ में और सिराक्यूज के ए. बंधुओं (A. brothers) द्वारा २२ दिसंबर, १८७० को सूर्यग्रहण तथा रक्तज्वालाओं, सूर्यमुकुट (Corona) इत्यादि के अत्यंत सफल फोटो चित्र लिए गए।

सन १८७० में कैप्टेन ऐब्नी (Capt W. de W. Abney) ने एक विशेष प्रकार के फोटोग्राफिक पायस (emulsion) का आविष्कार किया जो लाल रंग के प्रकाश के लिये अत्यंत सुग्राही था। उस पायस से युक्त पट्टिका पर उन्होंने वर्णक्रम (spectrum) के अवरक्त (infrared) क्षेत्र में सूर्य का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त किया। ऐब्नी का आविष्कार खगोलीय फोटोग्राफी के क्षेत्र में सचमुच एक क्रांति थी। इसी के द्वारा सन १८७०-७४ में डा. गाउल्ड (Fould) ने दक्षिणी गोलार्ध के अनेक प्रमुख युग्म (binaries) तारों के चित्र लिए। इसके बाद विलियम हिगिंज़ (William Higgins) ने आधुनिक श्लेष पट्टिका (gelatine plates) का आविष्कार किया, जिसने खगोलीय फोटोग्राफी की पद्धति को भी सामान्य फोटोग्राफी की ही भाँति सुगम एवं आडंबरहीन बना दिया। फिर तो असंख्य छोटे बड़े नक्षत्रों, धूमकेतुओं एवं उल्काओं के चित्र लिए जाने लगे। इंग्लैंड के ऐंसली कामन (Anslie Common) ने ३० जून, १८८३ को ओरायन नीहारिका का एक अत्यंत उत्कृष्ट चित्र प्राप्त किया, जिसके लिये उन्हें रायल सोसाइटी का स्वर्णपदक मिला। खगोलीय फोटोग्राफी के यंत्रों उपकरणों एवं फोटोग्राफिक पायसों तथा फोटो पद्धतियों में अत्यंत द्रुत गति से सुधार एवं विकास होते रहे और आज यह अपने विकास की प्रौढ़ता को प्राप्त कर सकी है। अब तो फोटोग्राफी की सहायता से असंख्य आकाशगंगीय (galactic) तथा पार-आकाशगंगीय (extra-galactic) नीहारिकाओं के चित्र लिए जा चुके हैं, जिनसे ब्रह्मांड के विस्तार एवं रचना के संबंध में ज्ञानकोष की निरंतर अभिवृद्धि हो रही है।

नक्षत्रों के कांतिमानों (magnitudes) तथा ग्रहों के धरातल एवं परिवर्ती वायुमंडल की रचना तथा विशेषताओं के अध्ययन के हेतु वर्ण फोटोग्राफी का भी प्रयोग किया जाता है। यह ज्ञातव्य है कि कोई नक्षत्र सभी रंगों के लिये समान रूप से दीप्तिमान नहीं होता। इसलिए विभिन्न प्रकार के फिल्टरों और फोटोग्राफिक पायसों का योग कर विभिन्न वर्णों के क्षेत्र में उनका कांतिमान ज्ञात किया जाता है। इससे उनकी रचना, ताप, धरातल, घनत्व तथा वायुमंडल आदि के संबंध में अनेक अमूल्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सन् १९२४ में मंगल के तथा १९२७ में वृहस्पति के जो फोटोचित्र लिक (Lick) वेधालय की ओर से डब्ल्यू. एच. राइट (W. H. Wright) ने वर्णपट के अवरक्तक्षेत्र में लिए थे, उन चित्रों की वृहस्पति के सामान्य विधि से लिए गए फोटो चित्रों से तुलना करने पर जो विशेष अंतर अथवा विभिन्नता दृष्टिगोचर हुई उससे उन पिंडों के धरातल एवं वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। सूर्य के डिब्बे (सौर कलंक, sun spots), सौर वर्णपट इत्यादि के चित्रों का अध्ययन करने पर उन कलंकों में चुंबकीय क्षेत्रों का अस्तित्व तथा सूर्य में होलियम, सोडियम आदि तत्वों की प्रचुरता का पता चला है।

खगोलीय पिंडों के अध्ययन में फोटोग्राफी का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसके दो कारण हैं--एक तो यह कि फोटोपायस (photographic emulsion) की प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता के कारण अत्यंत मंद ज्योतिवाले पिंडों का भी स्पष्ट चित्र पर्याप्त उद्भासन देकर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा यह कि फोटोग्राफ द्वारा प्राप्त चित्र स्थायी होते हैं और उन्हें सूक्ष्म अध्ययन के हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। अत्युक्ति न होगी यदि कहा जाय कि फोटोग्राफी की कला के अभाव में आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान का विकास इतनी दूर तक कभी संभव न होता।

सामान्यतया फोटोग्राफ किए जानेवाले अकाशीय पिंड दो प्रकार के होते हैं। तारों या नक्षत्रों सदृश बिंदुवत् तथा ग्रहों, चंद्रमा, सूर्य अथवा नीहारिकाओं (nebulae) सदृश विस्तृत। विशद ज्योतिषीय अध्ययन के लिये खगोलीय पिंडों से आने वाले प्रकाश के वर्णचित्र (spectrum) का भी फोटो लेना पड़ता है। इन सब फोटोग्राफों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं: (१) लक्ष्य अकाशीय पिंडों के धरातल तथा वायुमंडल आदि की रचना और उन पिंडों के रूप एवं उनकी भौतिक दशाएँ तथा (२) विभिन्न पिंडों के ज्योति एवं दीप्तिमानों की तुलनात्मक जानकारी।

खगोलीय फोटोग्राफी की प्रक्रिया सामान्य फोटोग्राफी से बहुत कुछ भिन्न होती है, क्योंकि इसे कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है जो सामान्य फोटोग्राफी द्वारा नहीं हो सकतीं। इनमें से कुछ ये है: (१) आकाशीय पिंडों की दूरी बहुत ही विशाल होती है और पृथ्वी के समीपस्थ तारों को छोड़कर शेष कोरी आँखों से नहीं दिखलाई पड़ते। इस कारण उन तारों के चित्र सामान्य कैमरों से नहीं खींचे जा सकते। (२) बहुत से तारे हमसे अपरिमित दूरी पर होने के कारण परस्पर अत्यंत पास पास अथवा सटे सटे से दिखलाई पड़ते हैं, यद्यपि उनके बीच की दूरी अरबों, खरबों मील से भी कहीं अधिक होती है। इसके अतिरिक्त द्विदैहिक या युग्मक तारों (binaries) की भी अत्यधिक संख्या आकाश में छिटकी पड़ी है। सामान्य कैमरे से उन्हें पृथक् कर सकना संभव नहीं होता, क्योंकि इन कैमरों के लेंसों की विभेदनक्षमता (solving power) अत्यंत सीमित होती है। (३) सुदूरस्थ तारों की मंदता के कारण पर्याप्त दीर्घकालिक उद्भासन (exposure) देना पड़ता है, जो कभी कभी कई घंटों तक का होता है। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन के कारण अकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसलिये इनका फोटोचित्र लेने के लिये आवश्यक है कि कैमरे का अभिदृश्यक (objective) भी उन्हीं की गति से उसी दिशा में घूमता रहे।

इन समस्याओं का समाधान करने के हेतु खगोलीय फोटोग्राफी में व्यवहृत होनेवाले कैमरे में एक दूरदर्शी लगा होता है, जो अकाशीय पिंडों से आनेवाली प्रकाशरश्मियों को फोटोपट्टिका पर अभिसृत करता है। यह फोटो प्लेट दूरदर्शी के नेत्रक (eye-piece)के स्थान पर और अभिदृश्यक के फोकस-तल (focal plane) पर लगा होता है। ऐसे दूरदर्शी के लिए अभिदृश्य का चयन पूर्त्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। अकाशीय पिंडों की धूमिलता के कारण द्रुत कैमरे का ही प्रयोग किया जाता है। किसी बिंदुवत् वस्तु का फोटो लेनेवाले कैमरे की क्षिप्रता (speed) अभिदृश्यक के द्वारक या छिद्रद्वार (aperture) पर निर्भर करती है, किंतु विस्तृत वस्तु के लिए क्षिप्रता अभिदृश्यक के छिद्रांक (aperture number) अर्थात, ताल के संगमांतर (focal length) और छिद्र की निष्पत्ति पर निर्भर करती है। बिंब के उच्च विभेदन (high resolution) के लिये अधिक नाभ्यंतरवाले अभिदृश्यक की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण कैमरे की क्षिप्रता एवं दूरदर्शी के आकार में उचित सानुपातिक संबंध को ध्यान में रखना पड़ता है।

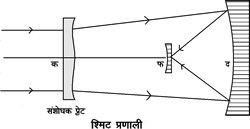

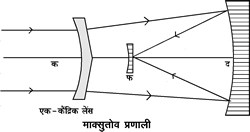

तारों की स्थितियों एवं गतियों का मापन करने के हेतु दीर्घ नाभिवर्तक (long focus refractors) या खगोल रेखाचित्रक (astrographs) का प्रयोग किया जाता है, जो उत्तम बिंब उत्पन्न कर सकते हैं। इन वर्तकों के दूरदर्शियों द्वारा आवृत दृष्टिक्षेत्र (field of vision) साधारणतया कम होता है, अर्थात् उनमें आकाश के केवल छोटे से भाग का ही स्पष्ट बिंब बन सकता है। इसके अतिरिक्त, लेंस द्वारा बनानेवाला बिंब चपटा अर्थात् पट्टिका पर सर्वत्र एक सी तीव्रता वाला नहीं होता वरन् उसकी तीव्रता दृष्टिक्षेत्र के केंद्र पर सर्वाधिक होती है तथा उससे परे क्रमश:द्रुत गति से घटती जाती है। खगोलीय फोटोग्राफी में यह विपथन (aberration) गंभीर त्रुटि का कारण हो सकता है। इन सब कठिनाइयों का परिहार करने के लिये अभिदृश्यक युक्त कैमरे को विस्तृतक्षेत्र कैमरा (wide-Field camera) कहते हैं। हैंबर्ग वेधशाला के वैज्ञानिक बर्दहार्ड श्मिट ने सन् १९३० में ऐसे कैमरे का सर्वप्रथम निर्माण किया और रूस के डी० डी० माक्सुतोव (D. D. Maksntov) तथा हालैंड के ए. बॉवर्स (A. Bouwers) द्वारा सन् १९४० में स्वतंत्र रूप से उसमें कुछ सुधार किए गए। साधारण तौर पर मास्कुतोव प्रणाली दीर्घ संगमांतरों के लिये तथा श्मिट प्रणाली लघु संगमांतरों के लिये उपयुक्त है। इन कैमरों का दृष्टिक्षेत्र ६०० या इससे भी कुछ अधिक होता है और इनसे एक साथ ही आकाश के काफी विस्तृत भाग का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। श्मिट प्रणाली का सर्वोत्कृष्ट व्यावहारिक रूप बेकर-नन कैमरा (Baker-Nunn) है, जो कृत्रिम ग्रहों, उपग्रहों तथा उल्काओं (meteors) के पंथों को अंकित करने के लिए बनाया गया है। इसमें प्रकाश एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण अत्यंत अल्पावधिक उद्भासन से लगभग ५५ दृष्टिक्षेत्र का अत्यंत स्पष्ट चित्र प्राप्त होता है।

खगोलीय कैमरे का आरोपण (mounting)-----पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिमान प्रतीत होनेवाले आकाशीय पिंडों का चित्र लेने के लिए कैमरे के दूरदर्शी को इस प्रकार आरोपित करते हैं कि वह घटीयंत्र (clock work) की सहायता से पिंडों की आभासी गति की दशा में चलता रहे, जिससे उद्भासन काल में वस्तु से आनेवाली किरणें फोटो पर बिंब के स्थान पर ही पड़ती रहें और इस प्रकार बिंब पट्टिका पर जमा रहे। इसके लिए कैमरे को एक विशेष विधि से आरोपित कर देते हैं जिसे विषुवत् आरोपण (equatorial mounting) कहते हैं। इसमें दो परस्पर लंबवत् घूर्णाक्ष (axes of rotation) होते हैं---एक तो पृथ्वी के अक्ष के समांतर, जिसे ध्रुवीय अक्ष कहते हैं और दूसरा इसके लंवबत् जिसे दिक्पात अक्ष (declination axis) कहते हैं। सर्वप्रथम दूरदर्शी को किसी विद्युन्मोटर द्वारा खगोलीय विषुवत् वृत्त (celestial equator) के उत्तर या दक्षिण की ओर लक्ष्य तारे के दिक् पात के बराबर घुमाते हैं और क्रांति कोण यंत्र को इस प्रकार क्लैंप (शिकंजे) में कस देते हैं कि वह उत्तर या दक्षिण की ओर हट बढ़ न सके। इस कारण अब दूरदर्शी केवल विषुवत्वृत्त के ही समांतर घूम सकता है। यही वह रेखा होगी जिसपर वह तारा चलता हुआ आभासित होगा। कैमरे से संबद्ध घटीयंत्र दूरदर्शी को ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर इस गति से घुमाता है कि उसका एक चक्कर एक नाक्षत्र दिवस (sidereal day) में पूरा होता है। चूंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान् प्रतीत होते हैं, इसलिये दूरदर्शी की भी गति उसी दिशा में होती है। ध्रुवीय अक्ष से लगे हुए एक अंशांकित वृत्त पर दूरदर्शी का घुमाव पढ़कर यह ज्ञात किया जा सकता है कि दूरदर्शी किसी क्षण अकाश में किस दिशा की ओर संकेत कर रहा है।

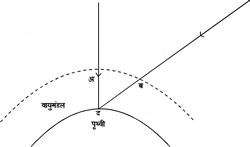

इतनी सारी व्यवस्था करने पर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या का समाधान शेष रह जाता है। कोई तारा ज्यों ज्यों क्षितिज की ओर पड़ता है, उसके प्रकाश की किरणों को दूरदर्शी तक पहुँचने के लिये क्रमश: अधिकाधिक वायुमंडलीय दूरी पार करनी पड़ती है। चित्र ३. में देखने से यह स्पष्ट होगा कि जब कोई तारा त१ स्थिति में होता है तो पृथ्वी तल पर द स्थान पर स्थित दूरदर्शी तक उसकी प्रकाशरश्मियाँ वायु में अ द दूरी पार करके पहुँचती हैं, किंतु जब वह तारा त२ स्थिति में आता है तो प्रकाशरश्मियों को वायु में ब द दूरी पार करनी पड़ती है, जो अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए वायु द्वारा प्रकाश की किरणों में होनेवाले वर्तन ( refraction) की मात्रा निरंतर बदलती रहती है। इस कारण किरणों के पथविचलन के लिये संशोधन करने की कोई यांत्रिक अथवा स्वचालित व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। इसलिए प्रेक्षक को एक अन्य दूरदर्शी से तारे को देखते रहना पड़ता है और उसकी सहायता से कैमरे के दूरदर्शी को हाथ से घुमाकर इस प्रकार समयोजित करना पड़ता है कि किरणें फोटो पट्टिका पर बिंब के स्थान पर ही एकत्र होती रहें। (सुरेशचंद्र गौड़)