क्रेन

भारी मशीनों

और उनके भागों

को एक स्थान से

उठाकर दूसरे

स्थानों पर ले

जानेवाला यंत्र।

हाथ की शक्ति से

किसी भारी वस्तु

को अधिक ऊँचा

उठाना कठिन है

इसलिये इस प्रकार

के भारी काम

क्रेनों से लिए जाते

हैं। कई प्रकार

के क्रेनों का आकल्पन

हुआ है और कामों

के अनुसार उनका

उपयोग होता

है। कुछ क्रेन ऐसे

हैं जो अपने स्थान

पर स्थिर रहते

है। ये भार या

मशीनों को उठाकर

केवल एक ही क्षैतिज

दिशा में ले जा

सकते हैं। यदि

क्रेनों के नीचे

चक्र लगा दिए जाए

तो ये क्रेन भार

को एक स्थान पर

भी ढोकर ले

जाते हैं। क्रेन

शब्द से मूलत: अभिप्राय

उस लंबी छड़ से ही

है, जिसके द्वारा

भार या मशीनों

का उठाया जाता

है, परंतु अब पूरी

मशीन को ही

क्रेन कहते हैं।

इस प्रकार छड़, घिरनियाँ

और इनके चलानेवाले

भागों के सम्मिलित

रूप को क्रेन कहते

हैं। उपयोगिता

के कारण क्रेनों

का विशेष प्रचलन

हो गया है। कारखानों

में भारी मशीनों

को यथास्थान

स्थापित करने

और बुनाई

हुई चीजों को

उठाकर ले जाने

के काम में ये

आते हैं। जिन स्थानों

पर नदी, नाले

या बाँध बनाए

जा रहे हों वहाँ

ये मिट्टी उठाने के

काम में भी आते

हैं। तों काम हाथ

से महीनों में

नहीें हो सकता

है वह इन क्रेनों

से कुछ घंटों

में ही हो सकता

है।

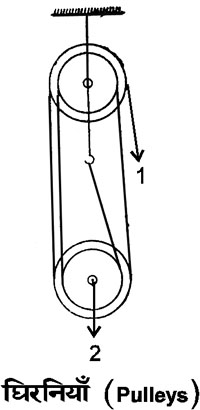

क्रेन के काम करने के नियम को समझने के लिये चित्र १ की घिरनियाँ देखें। इसमें ऊपर नीचे दो दो घिरनियाँ हैं और एक ही रास्सा सब घिरनियों पर से होता हुआ भार तक चला जाता है। बिंदु १ पर बल लगाने से रस्सा ंखचना आरंभ होगा और भार ऊपर को उठने लगेगा। मान लें, भार एक फुट ऊपर उठता है, तो रस्से की चार लंबाइयाँ कम होकर भार को एक फुट उठाएँगी, क्योंकि सब घिरनियों पर से रस्से की चार फु ट लंबाइयाँ गई हैं। अत: भार को एक फुट उठाने के लिये रस्से को चार फुट खींचना होगा। इससे पूरा भार चारों रस्सों पर बँट जायगा और भार को उठाने के लिये भार से कम बल की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार की घिरनियाँ क्रेन में भी लगी होती हैं जहाँ भार के उठते ही क्रेन क ी छड़ भी चलने लगती है और भार खड़ी तथा क्षैतिज दिशा में ले जाया जाता है।

क्रेन दो प्रकार के होते हैं, एक घूमनेवाला, दूसरा न घूमनेवाला। घूमनेवाले क्रेन वे हैं जिनसे भार को उठाकर क्षैतिज दिशा में कहीं पर भी डाला जा सकती है। इनमें कुछेक ऐसे हैं जो अपने स्थान से चारों ओर घूम जाते है और कुछ वे हैं जो केवल १८०० के कोण पर ही घूमते हैं। इस प्रकार के क्रेनों को बाहु-क्रेन (Jib crane) कहा जाता है। दूसरे प्रकार के क्रेन वे हैं जिनसे भार को उठाकर क्रेन को आगे या पीछे, दाएँ या बाएँ करके, दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। इस प्रकार के क्रेन कारखानों में छतों के नीचे लगाए जाते हैं। इन को उपरि (over head) क्रेन कहा जाता हैं, क्योंकि ये सिरों के ऊपर ही ऊपर चलते हैं। इन क्रेनों से साज सामान उठाकर कारखाने के किसी कोने में कहीं पर भी रखा जा सकता है।

क्रेन विविध उपायों से चलाए जाते हैं। छोटे और भारी भागों को उठानेवाले क्रेन हाथ से चलाए जाते हैं। बड़े क्रेनों को चलाने के लिये भाप, बिजली के आंभस (hydraulic) शक्ति का उपयोग होता है। काम या महत्व के अनुसार ही शक्ति की आवयश्कता होती है। हाथ से चलाए जानेवाले क्रेन अधिक भारी भारों को देर तक उठाने के लिये उपयोगी नहीं होते, केवल थोड़े ही समय के लिये सामान उठाना हो तभी वे उपयोगी होते हैं। यदि इन क्रेनों से भारी मशीनों का उठाना हो तो अधिक समय और अधिक मनुष्यशक्ति की आवश्यकता होगी। अत: छोटे कामों के लिये ही ये क्रेन अच्छे रहते हैं।

भाप से चलनेवाले क्रेन भारी कामों के लिये प्रयुक्त होते हैं। इन क्रेनों के लिये भाप बनाने का वाष्पित्र (boiler) या तो क्रेन के साथ ही लगी रहता है, अथवा एक वाष्पित्र से ही अनेक क्रेनों को भाप दी जाती है। जिन क्रेनों में वाष्पित्र साथ होता हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से ले जाया जा सकता है। इनका प्रयोग उन स्थानों पर हो सकता है जहाँ बिजली नहीं हैं और भारी काम करना हो। यथा-उस स्थान पर जहाँ पर बाँध या पुल बनाया जा रहा हो और वह आबादी से दूर हो, यह आवश्यक होता है। यदि एक स्थान पर कई क्रेनों को काम करना है तो हर एक के लिये अलग अलग वाष्पित्र देने से लागत अधिक आएगी और हर क्रेन को चलाने में समय भी अधिक लगेगा। ऐसे स्थान के लिये एक बड़ा वाष्पित्र लगाया जाता है, जिससे सब क्रेनों को भाप दी जाती है।

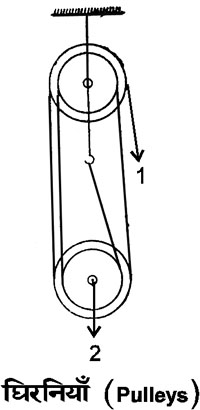

आंभस क्रेन बहुत शक्तिशाली और अधिक काम करनेवाली होते हैं। केवल एक कपाट (valve) को खोलने और बंद करने से ही इस क्रेन को चलाया जा सकता है। इस प्रकार के क्रेन चित्र (२) में देखें। इस चित्र में बाई ओर आंभस रंभ है जिसके नीचे एक घिरनी (२) लगाई गई है। इसके मेष (४) के ऊपर घिरनी (३) है। दाहिनी ओर के चित्र में रंभ के स्थान पर रस्से या क्रेन का एक किनारा बाँध दिया गया है। यह रस्सा घिरनी (२) तथा (३) पर से होता हुआ उस भार पर चला जाता है जिसको उठाना है। इस क्रेन में कुल तीन घिरनियाँ हैं। इसलिए जब मेष को एक फुट उठाया जायगा तो भार छह फुट उठेगा, क्योंकि घिरनियों पर छह रस्से हैं इस प्रकार इस क्रेन से भार को क्रेन के मेष की गति से छह गुना ऊँचा उठाया जा सकता है।

कम दाम

पर बिजली मिल

जाने के कारण

विद्युच्चालित क्रेनों

का उपयोग बढ़

गया है। ये क्रेन

बिना किसी कठिनाई

के चलाए जा सकते

हैं। ऐसे क्रेनों

को चलानेवाले

गरमी और धुएँ

से भी बचे रहते

हैं। मोटर की

शक्ति पर ही क्रेन

की शक्ति आधारित

है। क्रेन पर पूरा

भार कभी ही पड़ता

है, इसीलिये क्रे

न के मोटर की

शक्ति की जानकारी

के लिये इसका

भार (Load

factor) अनुपात

देखा जाता है।

भार अनुपात पूरे समय तथा कार्य के समय का अनुपात बताता है। मान लीजिए, किसी मोटर का भार अनुपात १/३ है। इसका अर्थ यह है कि मोटर १२ मिनट में केवल तीन ही मिनट पूरी शक्ति देगी या तीन मिनट में केवल एक ही मिनट पूरी शक्ति मिलेगी और रुकाव दो ही मिनट रहेगा। इसलिये ऐसे स्थानों पर जहाँ भार को अधिक ऊँचा उठाना है और काम थोड़े थोड़े समय के पश्चात् करना है भार-अनुपात भी अधिक होना चाहिए। यदि भार कम ऊँचा उठाना है और अधिक दूर नहीं ले जाना है, जैसा उन कारखानों में होता है जहाँ भारी भार कभी कभी उठाए जाते हैं और वह भी कम समय के लिये, तो अधिक भार-अनुपात के मोटर की आवश्यकता नहीं होती। कम ऊँचाई पर दूर तक भार उठाकर ले जानेवाली क्रेन को चलानेवाली मोटर का भार-अनुपात भार उठानेवाली मोटर के भार-अनुपात से अवश्य ही अधिक होना चाहिए।

भाप से चलनेवाली क्रेनों के वाष्पित्र को भार उठाते समय ही भाप देना पड़ता है। इसलिये वाष्पित्र पर कभी कभी पूरा भार पड़ेगा। जब भार को काँटे में बाँधा जा रहा हो, अथवा क्रेन भार को डालकर वापस आ रहा हो, तब वाष्पित्र से पूरी भाप नहीं ली जाती और उसी समय में वाष्पित्र अपना निपीड बना लेता है। मान लें, क्रेन में ४० अश्व शक्ति का इंजन लगा हुआ है। इस इंजन के लिये क्रेन पर जो वाष्पित्र लगाया जाए उसका तापक्षेत्र उस वाष्पित्र से, जो इसका बराबर भाप देने के लिये आवश्यक है, १/४ भी हो तो काम ठीक चल जायेगा। इसलिये क्रेनों में छोटे वाष्पित्रों से बड़ा अच्छा काम लिया जाता है। इसी कारण क्रेन का आकार भी कम रहता है और खर्च भी कम होता है। अत: हम कह सकते हे कि क्रेनों की मोटरों के लिये यदि भार-अनुपात १/३ से १/६ तक रखा जाय तो क्रेन के काम पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ेगा। बिजली के क्रेनों के लिये श्रेणीवलित (series wound) मोटरें होती हैं जिनमें बराबर विद्युद्धारा जाती है और चलने के समय इनका बहुत अधिक ऐंठन होता है। भार उठाते समय अधिक बल की आवश्यकता होती है, किंतु एक बार भार उठा लेने पर इतने अधिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इस मोटर के अधिक ऐंठन के कारण भार को उठाते समय कोई कठिनाई नहीं होती। इस मोटर का एक गुण यह भी है कि मंद गति पर इससे बड़े भार भी उठाए जा सकते है और हलके भारों को अधिक गति से।

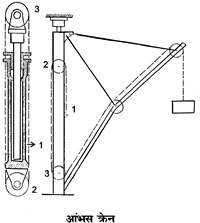

क्रेन क ा सर्वप्रथम

कार्य भार को

ऊपर की ओर

उठाना है। किसी

काँटे में लटकाकर

भार उठा लिया

जाता है। इस कार्य

के लिये एक तो

लंबी धरणी की

आवश्यकता होगी,

जिससे क्रेन के

काम करने का

क्षेत्र बड़ा हो, और

दूसरे इस धरणी

को चलाने के

लिये मशीनें आवश्यक

होगी। चित्र ३. में

दिखलाई गई

क्रेन में (२) इसकी

धरणी है, जिसपर

इस क्रेन की क्षैतिज

दिशा का काम

निर्भर है। इस

धरणी के ऊपरी

भाग पर एक घिरनी

लगी है जिसपर

से क्रेन की मशीनों

से आई जंजीर

भार उठानेवाले

काँटे तक चली

जाती है। यह जंजीर

पर्याप्त लंबी

होती है और

क्रेन की मशीन

पर लगे हुए एक बड़े

बेलन पर लिपटी

रहती है। किसी

भार या यंत्र को

उठाते समय मशीन

को उलटा घुमाने

से जंजीर खुलकर

नीचे चली जाती

है और भार को

उठाते समय बेलन

सीधा घूमता

है और जंजीर

को अपने ऊपर

लपेटता रहता

है। जब भार उठ

जाता है तो

क्रेन के खंभे (१)

को घुमाकर

भार को यथास्थान

ले जाते हैं।

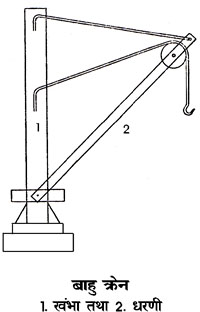

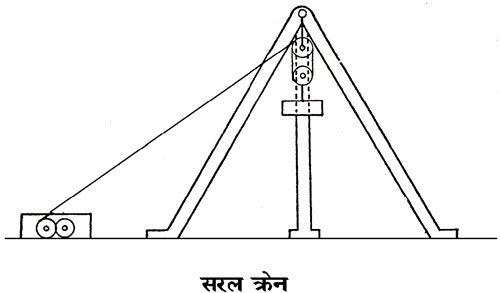

स्थिर क्रेनों में सबसे सरल क्रेन चित्र ४ में दिखलाया गया हैं। तीन टाँगों के डेरिक के बीच घिरनियाँ लगाकर रस्सों के द्वारा भार को ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रकार क्रेन से भार को क्षैतिज दिशा में नहीं ले जाया जा सकता। यह केवल मशीनों के अंगों को एक दूसरे के ऊपर रखने के ही काम आता है। चित्र ५. के क्रेन में एक खड़े खंभे पर एक क्षैतिज धरणी है, जो चारों ओर घूम सकती है। इस प्रकार के क्रेन से भार को उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है। यदि इस क्रेन के आधार के नीचे पहिए लगा दिए जायँ तो इसको ठेलकर या चलाकर या स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। धरणी के दाहिनी ओर काँटा है जो आगे पीछे और ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस धरणी के बाईं ओर घिरनियाँ और क्रेन को चलानेवाली मशीनें हैं। धरणी के ये दोनों भाग एक दूसरे का संतुलन बनाए रखते हैं। धरणी को घुमानेवाले दंत खंभे के ऊपर या नीचे की ओर किसी भी स्थान पर लगाए जा सकते हैं।

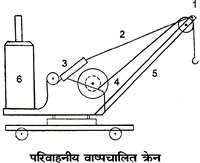

भाप से चलनेवाले

एक क्रेन चित्र ६. में दिखाया

गया है। इसमें (६)

क्रेन का वाष्पित्र

है, जो घूमनेवाले

आधार पर है।

(४) इंजन से चलने

वाला वह ढोल

है जिसपर क्रेन

की जंजीर लिपटी

रहती है। इसी

के साथ साथ धरणी

(५) को उठाने और

गिराने के लिये

जंजीर (२) को खींचा

या छोड़ा जाता

है। इस प्रकार भार

उठाने के समय

काँटे के साथ

साथ क्रेन की धरणी

को उठाने का भी

प्रबंध किया जाता

है। इससे भार

यथेष्ठ ऊपर उठाया

जा सकता है। भार

को उठाने के पश्चात्

क्रेन के आधार

को घुमाकर

भार को आवश्यक

स्थान पर छोड़

देते हैं। इन क्रेनों

के संतुलन का

विशेष ध्यान रखना

चाहिए, क्योंकि

इस प्रकार के क्रेनों

के उलटने से  दुर्घटनाएँ

हो चुकी हैं। भाप

से चलनेवाले

क्रेनों में तो

वाष्पित्र ही तोलन

का काम देता

है, परंतु दूसरे

क्रेनों में पृष्ठ

की ओर भारी

भारी पत्थर बाँध

देते हैं। जैसे

ही भार उठाया

जाता है पीछे

के भार उसका संतुलन

करते है और

जैसे जैसे यह

ऊपर उठता है वैसे

वैसे क्रेन के केंद्र

से इसकी दूरी

कम होती चली

जाती हैं। इस समय

क्रेन के संतुलन

के पीछे की ओर

उतने की भार आवश्यकता

नहीं रहती जितने

की भार को उठाने

के समय थी। इसलिये

यदि जंजीर टूट

जाय, या पीछे

इतना भार रख

दिया गया हो

कि क्रेन अपना संतुलन

न रख सकें, तो

क्रेन उलट जाएगा।

दुर्घटनाएँ

हो चुकी हैं। भाप

से चलनेवाले

क्रेनों में तो

वाष्पित्र ही तोलन

का काम देता

है, परंतु दूसरे

क्रेनों में पृष्ठ

की ओर भारी

भारी पत्थर बाँध

देते हैं। जैसे

ही भार उठाया

जाता है पीछे

के भार उसका संतुलन

करते है और

जैसे जैसे यह

ऊपर उठता है वैसे

वैसे क्रेन के केंद्र

से इसकी दूरी

कम होती चली

जाती हैं। इस समय

क्रेन के संतुलन

के पीछे की ओर

उतने की भार आवश्यकता

नहीं रहती जितने

की भार को उठाने

के समय थी। इसलिये

यदि जंजीर टूट

जाय, या पीछे

इतना भार रख

दिया गया हो

कि क्रेन अपना संतुलन

न रख सकें, तो

क्रेन उलट जाएगा।

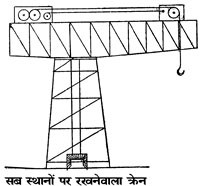

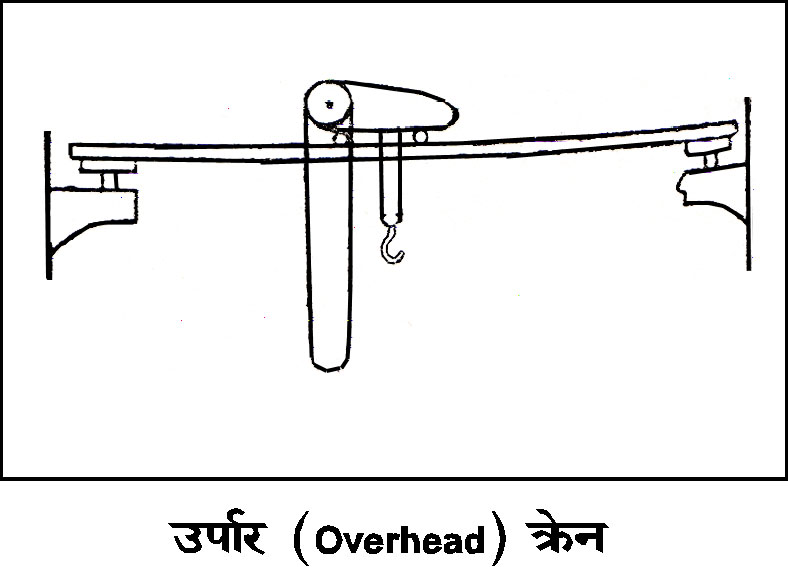

चित्र ७. में उपरि क्रेन दिखाई गयी है। घिरनियों और मशीनों को क्षैतिज धरणियों पर रखा जाता है और यह धरणी कार्य के स्थान पर स्थित रहती है। यदि इस क्रेन को कारखाने की लंबाई में भी काम में लाना पड़े तो इसको चलानेवाली क्रेन बनाते हैं। इसके लिये कारखाने की लंबाईवाली दोनों दीवारों पर धरणियाँ लगाते हैं और क्रेनवाली धरणियों के नीचे चक्र लागाकर दीवारवाली धरणियों पर रख दिया जाता है। इस प्रकार यह क्रेन कारखाने की लंबाई और चौड़ाई दोनों ओर काम कर सकता हैं।

आरोधों (brakes) के उपयोग के बिना क्रेनों से काम लेना कठिन होता है। भार उठाते समय संघर्ष तथा गुरुतत्व के विरुद्ध काम किया जाता है। जब भार को नीचे लाया जाता हैं तो सावधानी से लाना होता है। इसी काम के लिये क्रेनों में आरोध लगाए जाते हैं, जिनसे चलती हुई क्रेन को रोका जा सकता हैं। आंभस पर काम करनेवाली क्रेनों में तो यह काम इसके कपाट से ही ले लिया जाता है और फिर आंभस आरोध अधिक समर्थ भी होते हैं। क्रेन की मशीनों के ढोलों पर संघर्षपट्टियाँ चढ़ाई जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें ढोल के ऊपर जकड़ दिया जाता है और क्रेन रुक जाता हैं। इन आरोधों को क्रेन के चलाने के स्थान से ही लगाया जा सकता है। बिजली की क्रेनों में इसक ी मोटर की तारों को इस प्रकार लगाया जाता है कि जब भार नीचे उतारा जा रहा हो तो मोटर डाइनमो बन जाय, जिससे बिजली पैदा होने लगती है और आरोध का काम देती है। भाप से चलनेवाली क्रेनों में सब काम दो सिलिंडर के इंजन से होता है।

आजकल विभिन्न प्रकार के क्रेनों का उपयोग हो रहा है। नया आकल्पन बिजली की नई मशीनों के कारण है, परंतु हर क्रेन के काम करने का सिद्धांत वही है जो ऊपर बताया गया है। बिजली की मोटर से अधिक और आवश्यक शक्ति मिलती है और इसका जिस प्रकार भी चाहें चला सकते हैं। काम करने में समय भी कम लगता है और लागत भी कम आती है। (गफ्रुान बे)