कैथोड

किरणें-----सन्

१८९७ के पूर्व विद्युत

क्षेत्र में विरल

गैसों में (रेयरिफायड

गैसों) में विद्युद्विसर्जन

(इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज)

संबंधी रोचक

एवं महत्वपूर्ण

प्रयोग किए गए थे।

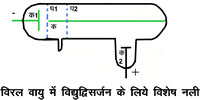

यदि किसी प्रेरणाकुंडली

(इंडक्शन कॉयल)

या अन्य प्रेरण मशीन

के ऋणात्मक छोर

को चित्र १ की आकृति

की काँच की पली

न के अंत क से तथा

धनात्मक छोर

को अंत क २ से संबद्ध

करके सूक्ष्म छिद्र

छ से नली की वायु

को चूषक पंपों

द्वारा निकाल

दें तो विरल

गैसों पर प्रयोग

किए जा सकते हैं।

वायु विरल होने

पर (दाब- ०.११ मि. मी.)

ऋणात्मक छोर

पर एक कालापन

बनता है और

पूर्ण नली में

चमकदार प्रकाश

दिखाई पड़ता है।

काले स्थान को

क्रुक्स की कालिमा

(क्रुक्स डार्क स्पेस)

कहते हैं। यदि

वायु को अधिक

विरल कर दिया

जाए तो यह कालिमा

नली के दूसरी

ओर तक बढ़ जाती

है और अंत में

काँच की दीवार

तक अंधकार हो

जाता है (दाब-

०.३७ मि.मी.)। परंतु

अब काँच की दीवार

स्वयं चमकने लगती

है तथा उसका वर्णा

हरा अथवा नीला

इत्यादि हो जाता

है- रंग काँच

के प्रकार पर

निर्भर है। यदि

नली में सूक्ष्म छिद्रयुक्त

अभ्रक (माइका) के

पर्दे प१, प२ रख दिए

जाएँ तो काँच

के छोर पर चमक

केवल इन परदों

के छिद्रों से होती

हुई क,द में पहुँचती

है। काँच पर होने

वाली चमक को

स्फुरदीप्ति (फ़ॉस्फोरेसेंस)

कहते हैं।

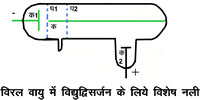

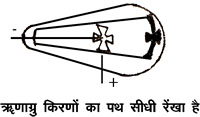

गुण----पूर्वोक्त से स्पष्ट है कि ऋणात्मक छोर से कुछ कण नली के दूसरी ओर बहते या प्रवाहित होते हैं जिनको पर्दो से रोका जा सकता है। इस धारा का नाम ऋणाग्र किरण रखा गया है। कैथोड किरणों के निम्नलिखित गुण भौतिकी की पाठ्य पुस्तकों में विस्तारपूर्वक मिल सकते हैं :

उपर्युक्त प्रयोगों में विद्युदग्र (इलेक्ट्रोड) प्लैटिनम के लिए गए थे। कैल्सियम तथा बेरियम आदि के विद्युदग्र लेकर वेनेल्ट ने अत्यंतघनी ऋणाग्र किरणें उत्पन्न कीं।

टामसन

के प्रयोग-----कैथोड

किरणों का आवेश्युक्त

कण होना सर

जे. जे. टामसन

ने अपने प्रसिद्ध

प्रयोगों द्वारा

प्रमाणित किया।

आज पदार्थ के

विद्युतसिद्धांत

की दृष्टि से ये

प्रयोग इतने महत्वपूर्ण

हैं कि इनका संक्षिप्त

विवरण आवश्यक

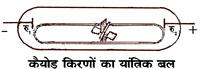

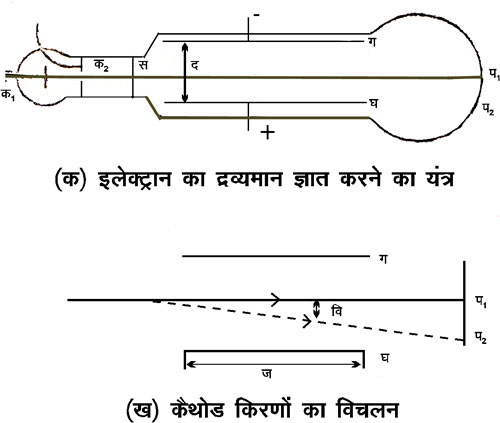

है। चित्र ४ (क) में काँच

की नली के भीतर

अत्यल्प दबाव पर

वायु है, अर्थात्

उसमें अत्यंत विरल

वायु है। क१ ऋणाग्र

है; क २ एकविशेष

धनाग्र है जिसमें

आयताकार खिड़की

बनी है। इस खिड़की

के सामने तथा

सुचालक तार

से जुड़ी एक दूसरी

समान खिड़की ख

है। इस प्रकार ख

से निकलने वाली

कैथोड किरणों

का एक समूह काँच

नली के स्थान प,

पर स्फुरदीप्ति

उत्पन्न करता है।

किरण पथ में दो

विद्युदग्र ग तथा

घ लगे हैं जिनके

बीच विद्युत विभवांतर

(पोटेंशियल डिफरेंस)

वि (v)

है। यदि

घ धनात्मक है तो

काँच पर का चमकीला

स्थान प१ से नीचे

प २ पर आ जाता

है। इन्हीं विद्युदग्रों

के ऊपर नीचे

दो हेल्महोल्ट्ज

कुंडलियाँ, जिनका

व्यास विद्युदग्रों

की लंबाई के

समान बनाया

रहता है, लपेटी

जाती हैं। इनमें

प्रवाहित विद्युद्वारा

का चुंबकीय

बल इस चित्र के धरातल

की लंब दिशा

में रहता है। यदि

बल की दिशा पाठक

की ओर है तो

प१ ऊपर की ओर

हट जाएगा।

अब दो प्रयोग किए जा सकते है :

ऋणात्मक आवेश की तीव्र गतिवाले कणों का वेग वे (v), द्रव्यमान द्र (m), तथा प्रत्येक कण के ऊपर आवेश की मात्रा मा (e), को पूर्वोक्त प्रयोग से ज्ञात किया जा सकता है। आवेग मा (e) के कणों के वेग वे (v) से विद्युत्-धारा-शक्ति मा, वे (ev), होगा। चुंबकीय क्षेत्र च (H) के लगाने पर कणों पर लगबा बल चु मा वे (Hev) होगा। गति की दिशा से लंब दिशा में लगा बल सदैव वृत्ताकार गति देता है।

अत: त्वरण वे२/त्र होगा जहां त्र (v2/r) (r) वृत्त का अर्धव्यास है। यदि कण का द्रव्यमान द्र (m) है तो

द्र वे२/त्र - चु मा वे [mv2/r=Hev]

या द्र वे/मा- चु त्र [mv/e=Hr]

अत: चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कणों में हुए विचलन द्वारा गा, (y) की माप की जा सकती हे । इसी प्रकार चुंबकीय प्रयोग द्वारा द्र,वे/मा (mv/e) मापा गया है।

यदि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत्क्षेत्र वि (V) है तो कण पर बल मा, वि (eV) लगेगा। यदि यह विद्युतक्षेत्र कण पर चुंबकीय क्षेत्र के समान बल डालता हो तो,

मा वि = चु मा वे [ev=Hev]

या वि/चु- वे [V/H=v]

उपर्युक्त समीकरण (२) से वे (v) तथा इसका मान (१) में रखने पर ऋणाग्र किरणों का मा/द्र (e/m) विदित हो जाता है । इन प्रयोगों द्वारा मिले परिणाम निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं :

| गैस | वे (v) | मा/द्र* (e/m) |

| वायु | २.८x१०९ | ७.७x १०६ |

| वायु | २.८x १०९ | ९.१x १०६ |

| वायु | ३.६x १०९ | ७.७x १०६ |

| हाइड्रोजन | २.५x १०९ | ६.७x १०६ |

| कार्बन डाइआक्साइड | २.२x १०९ | ६.७x १०६ |

[* सेंटीमीटर-ग्राम-सेकंड प्रणाली में ]

टामसन के परिणाम से यह सिद्ध हो गया कि नली के भीतर की गैस का कोई प्रभाव राशि मा/द्र (m/e) पर नहीं पड़ता।

इनके प्रयोगों के उपरांत मा/द्र (e/m) का विशुद्ध मान संप्रति १.७ x१० माना गया है ।

प्रसिद्ध ज़ीमान प्रभाव (ज़ीमान एफ़ेक्ट) द्वारा भी मा/द्र (e/m) का यही मान पाया गया। यह भी सिद्ध हुआ कि हाइड्रोजन आयन पर विद्युद्विश्लेषण (इलेक्ट्रॉलिसिस) के समय मिलनेवाला आवेश भी प्राय: इतना ही होता है।

डॉ. जान्स्टन स्टोनें ने सर्वप्रथम ऋणाग्र किरण के इन आवेशयुक्त कणों को इलेट्रान नाम दिया। विदित हुआ कि आवेश का यह अखंड एकक है। पदार्थो की संरचना में इसका विशेष महत्व है तथा निर्वात नली (वैक्युअम ट्यूब) के अविष्कार और प्रयोग में इन इलेक्ट्रानों का ही प्रमुख हाथ है।

सं. ग्रं.- एस. जी. स्टार्लिग : इलेक्ट्रिसिटी ऐंड मैगनेटिज्म; जे. पेरिन : कांपटू रेंडू, खंड १२१(१८९५), पृष्ठ ११३० ; ए. बैनेल्ट : फ़िलॉसॉफ़िलकल मैगजीन, खंड १० (१९०५) पृ. ८०; जे. टामसन: फ़िलॉसॉफ़िलकल मैगजीन, खंड ४४ (१८९७), पृ. २९३ तथा खंड ४८ (१८९९), पृ. ५१७, पी. जीमान: फ़िलॉसॉफ़िलकल मैगजीन, खंड ४३ (१८९७) पृ. २२६। (अरविंदमोहन)