काठकोयला हवा की अपर्याप्त मात्रा में लकड़ी जलाने से उड़नशील भाग गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और काली ठोस वस्तु, जिसे काठकोयला कहते हैं, बच रहती है। यह कार्बन नामक तत्व का ही एक अशुद्ध रूप है, जिसमें कुछ अन्य तत्व भी अल्प मात्रा में रहते हैं। लकड़ी से इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हुए भी उस लकड़ी की बनावट इसमें सुरक्षित रह जाती है जिससे यह प्राप्त किया जाता है। सूखी लकड़ी को ३१०रू सें तक तप्त करने पर पहले वह हल्के, तत्पश्चात् गाढ़े भूरे रंग की तथा अंतत: काली और जलने योग्य हो जाती है। इससे अधिक ताप पर काठकोयला प्राप्त होता है। इस उष्माविघटन की क्रिया में कुछ अति उपयोगी वस्तुओं का भी उत्पादन होता है। प्रथमत: जलवाष्प निकलता है, परंतु ताप बढ़ाने पर प्रारंभिक विघटन से कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइआक्साइड भी मिलते हैं। अधिक ताप पर उष्मक्षेपक क्रिया प्रारंभ होती है और अलकतरा (टार), अम्ल तथा मेथिल ऐल्कोहल इत्यादि का आसवन होता है और काठकोयला शेष रह जाता है। इस क्रिया के एक बार आरंभ होने पर अभिक्रिया की उष्मा ही कार्बनीकरण की प्रक्रिया को चलाने के लिए पर्याप्त होती है बाहर से उष्पा पहुँचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

�

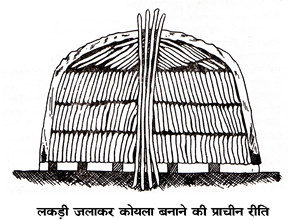

चित्र १. लकड़ी जलाकर कोयला बनाने की प्राचीन रीति

(श्री फूलनदेवसहाय वर्मा की कोयला नामक पुस्तक से)

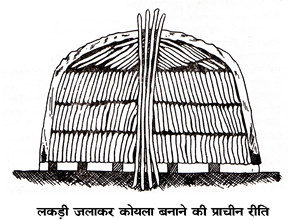

चित्र २. काठकोयला बनाने की सुधारी रीति

ऊपर लकड़ी जलाकर कोयला बनाते हैं और नीचे गड्ढे में अलकतरे का संग्रह होता है।

(श्री फूलदेवसहाय वर्मा की कोयला नामक पुस्तक से)

घरेलू अथवा दूसरे कार्यों में ईधंन के लिए काठकोयले का उपयोग बहुत प्राचीन है। व्यावसायिक मात्रा में इसे तैयार करने की कई विधियाँ काम में लाई जाती है। प्रारंभिक विधि में लकड़ी को एक गड्ढे या गोल ढेर में इस प्रकार सजाकर एकत्रित कर लिया जाता है कि बीच में धुआँ अथवा विघटन से बनी हुई गैस के निकलने के लिए मार्ग रहे। पूरे ढेर को घास फूस सहित मिट्टी और ढेले से ढक देते हैं। भीतर की लकड़ी जलाने के लिए चिमनी से जलती हुई लुआठी डाल दी जाती तथा ढेर की जड़ में स्थित, हवा के प्रवेश के लिए बने छिद्र खोल दिए जाते हैं। प्रारंभ में थोड़ी सी लकड़ी के जलने से उत्पन्न उष्मा शेष लकड़ी को जलाने में सहायक होती है। कई दिनों बाद, जब चिमनी से प्रकाशप्रद लौ के स्थान पर हल्की नीली लौ दिखाई देने लगती है तब नीचे के छिद्र बंद कर, काठकोयले को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस विधि में लगभग २४ प्रतिशत काठकोयला प्राप्त होता है, परंतु बहुत से उपयोगी उड़नशील पदार्थों के वायु में मिल जाने से हानि होती है। कई देशों में, विशेषकर जहाँ लकड़ी सस्ती है, अभी भी इसी विधि द्वारा काठकोयला बनाया जाता है।

१८वीं शताब्दी के बाद ईटों की बनी भट्ठियों और लोहे के बकभांडों (retorts) का उपयोग होने लगा। बकभांड को सामान्यतया बाहर से गरम किया जाता है तथा उत्पन्न गैस को संघनित्र (condenser) में प्रवाहित कर उपयोगी उपजात एकत्रित कर लिया जाता है। बची गेस बकभांडों को गरम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्राप्त पदार्थों से लकड़ी की स्पिरिट, पाइरोलिग्नियस अम्ल, जिससे मेथिल ऐल्कोहल, ऐसिटोन तथा ऐसीटिक अम्ल बनते हैं, तथा अलकतरा (tar) मिलता है। इन्हें आसवन द्वारा अलग कर लिया जाता है। कहीं-कहीं इन बहुमूल्य उपजातों के लिए ही लकड़ी का कार्बनीकरण करते हैं। ऐसीटिक अम्ल तथा मेथिल ऐल्कोहल के अधिक उत्पादन के लिए पर्णपाती (पतझड़वाले) वृक्षों की लकड़ी को प्राथमिकता दी जाती है। उत्पादन मूल्य घटाने के विचार से कुछ देशों में नलिका-भट्ठी अथवा लंबी बेलनाकार लोहे की ऊर्ध्वाधर भट्ठी का उपयोग होता है और कार्बनीकरण के प्राप्त जलनशील गैस ही इन्हें गरम करने के काम में लाई जाती है। अमरीका में तो लकड़ी से भरे हुए रेल के डिब्बे बकभांड के भीतर प्रविष्ट कर दिए जाते हैं तथा क्रिया की समाप्ति पर बाहर निकाल लिए जाते हैं।

काठकोयला काले रंग का ठोस पदार्थ है, जो पीटने पर चूर हो जाता है। इसके सरध्रं होने से इसमें शोषण की शक्ति बहुत होती है। यह वायुमंडल से वाष्प तथा विविध प्रकार के गैसों की मात्रा सोख लेता है। यह शक्ति काठकोयले को सक्रियकृत (activated) करने पर अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी कारण साधारण काठकोयले में भी शोषित हवा की अच्छी मात्रा मिलती है। वैसे तो वायुरहित काठकोयले का वास्तविक आपेक्षिक घनत्व १.३ से १.९ के बीच होता है, परंतु आभासी घनत्व ०.२ से ०.५ के बीच मिलता है। काठकोयला भी लकड़ी की भाँति पानी पर तैरता है। लकड़ी की तुलना में यह उन प्रभावों के प्रति अधिक अवरोधक है जिनसे लकड़ी सड़ती है अथवा उसका क्षय होता है। इसी कारण लकड़ी के लट्ठों की ऊपरी सतह को जलाकर गाड़ने अथवा रखने के भीतर का भाग बहुत समय तक सुरक्षित रह जाता है।

काठकोयला हवा में गरम करने पर रंगहीन लौ देता हुआ जलता है, जिसमें कार्बन डाइआक्साइड गैस बनती है तथा थोड़ी राख बच रहती है, जो क्षारीय होती है। इस क्रिया में अत्यधिक गर्मी निकलती है, जिसके कारण ईधंन के रूप में काठकोयले का अधिक उपयोग होता है। बारूद तथा आतिशबाजी के विभिन्न सम्मिश्रणों में काठकोयले के चूरे का उपयोग होता है। ईधंन के अतिरिक्त, विषैली गैसों से बचने के लिए गैसमास्क तथा उष्मा अवरोधक बनाने में इसका प्रयोग होता है। गैसमास्क में, अथवा घोलों से कुछ वस्तुओं को हटाने के लिए, काठकोयले का उपयोग इसकी शोषणशक्ति पर आश्रित है। कुछ वस्तुओं से अनिच्छित गंध या रंग दूर करने में सक्रियकृत काठकोयला अत्यधिक प्रयुक्त होता है। ऐसे कोयले के रध्रों में शोषित आक्सीजन से शोषित विषाक्त गैस की प्रतिक्रिया हो जाती है, जिससे विषाक्त गैस हानिरहित गैसों में बदल जाती है।

सक्रियकृत काठकोयला (Activated charcoal)-आर. ऑस्ट्राइको ने सन् १९०० के कुछ पहले ही पता लगा लिया था कि भाप की धारा में काठकोयले के चटक लाल ताप तक गरम करने से काठकोयले की शोषणशक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऐसे काठकोयले को सक्रियकृत काठकोयला कहते हैं। सन् १९१६ के बाद सक्रियकृत काठकोयला बनाने की गई रीतियाँ आविष्कृत हुईं। द्वितीय महायुद्ध के गैस मास्कों के लिए अधिक सक्रियकृत काठकोयले की आवश्यकता पड़ी। तब अनुसंधानों द्वारा पता लगा कि पत्थर के कोयले को विशेष ताप तक तप्त करके उसपर भाप प्रवाहित करने से सस्ते में अच्छा सक्रियकृत कोयला प्राप्त हो सकता है।

�

�

चित्र ३. सविराम अमरीकी भट्ठा

ईटों से बना यह भट्ठा मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। शिखर से लकड़ी जलाई जाती है। लकड़ी जलाकर पट्ट

(क) से मिट्टी का लेप देकर मुँह बंद कर देते हैं। इसके कुछ नीचे के मार्ग (ख) से लकड़ी डाली जाती है। भट्ठे के पेदे

के तल पर एक मार्ग (ग) होता है, जिससे कोयला निकाला जाता है। (ख) और (ग) लोहे के पट्ट के बने होते हैं। ये

पट्ट ईटों से लोहे के एक चिपटे चक्कर द्वारा, मिट्टी से लेपकर, बंद कर दिए जाते हैं। भट्ठे के चारों ओर सूराख

(घ) होते हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार ईटों से बंद कर सकते हैं, अथवा खुला रख सकते हैं। चूल्हे के पेंदे से

निकास मार्ग (च) द्वारा गेसें और वाष्प निकलते हैं। इसमें एक वातयम (क़्a्थ्रद्रड्ढद्ध) (छ) और पाशी

(्च्रद्धaद्र) लगी रहती है। ऐसे उपकरणों में अच्छी कोटि का कोयला बनता है। वाष्पशील अंशों

का संग्रह गौण महत्व का होता है। ठंडे हो जाने पर इनसे कोयला निकाला

जाता है। ठंडे होने में पर्याप्त समय लगता है।

सं.ग्रं.-जे.डब्ल्यू. मेलर : ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटिज़ ऑन इनॉगैंनिक ऐंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री (१९२२); जे.आर. पारटिंगटन : ए टेक्स्ट बुक ऑव इनॉगैंनिक केमिस्ट्री; जे.एफ़. थॉर्प तथा एम.ए. ह्वाटले : थॉर्प्स डिक्शनरी ऑव ऐप्लाइड केमिस्ट्री; फूलदेवसहाय वर्मा : कोयला। (विं.वा.प्र.)