कंक्रीट अग्रलिखित पदार्थों का मिश्रण है : (१) कोई अक्रियाशील पदार्थ, जैसे टूटा पत्थर या ईटं (गिट्टी), बड़ी बजरी, छाई (मशीन की राख, सिंडर) अथवा मशीन से निकला झावाँ; (२) बालू या पत्थर का चूरा या पिसी ईटं (सुरखी); (३) पूर्वोंक्त पदार्थों के जोड़ने के लिए काई पदार्थ, जैसे सीमेंट अथवा चूना, और (४) आवश्यकतानुसार पानी। इस मिश्रण को जब अच्छी तरह मिला दिया जाता है और केवल इतना ढीला रखा जाता है कि गड्ढे या साँचे के कोने-कोने तक पहँच सके तब यह किसी भी आकृति के गड्ढे अथवा खोखले स्थान में, जैसे नींव की अथवा मेहराब की बगल में, भरा जा सकता है। कंक्रीट का उपयोग २००० ई.पू. से होता आ रहा है। कंक्रीट के गुण उन पदार्थों पर निर्भर हेते हैं जिनसे यह बनाया जाता है, परतु प्रधानत: वे उस पदार्थ पर निर्भर रहते हैं जो पत्थर, गिट्टी आदि को परस्पर चिपकाने के लिए प्रयुक्त होता है। १९वीं शताब्दी में पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार के पले इस काम के लिए केवल चूना उपलब्ध था, परंतु अब चूने के कंक्रीट का उपयोग केवल वहीं होता है जहाँ अधिक पुष्टता की आवश्यता नही रहती। अधिक पुष्टता के लिए समेंट कंक्रीट का उपयाग होता है। सीमेंट कंक्रीट को इस्पात से दृढ़ करके उन स्थानों में भी प्रयुक्त किया जा सकता हैं जहाँ लपने या मुडने की संभावना रहती है, जैसे धरनों अथवा स्तंभों में। चूने की कंक्रीट के लिए द्र. चूना।

सीमेंट कंक्रीट-यह सीमेंट, पानी, बालू और पत्थर या ईटं की गिट्टी अथवा बड़ी बजरी या झावाँ से बनता है और भवननिर्माण में अधिक काम में आता है। जैसा ऊपर बताया गया है, जब यह पदार्थ भली-भाँति मिला दिए जाते हैं तब उनसे कुम्हार की मिट्टी की तरह प्लैस्टिक पदार्थ बनता है, जो धीरे-धीरे पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है। यह कृत्रिम पत्थर प्रकृति में मिलनेवाले कांग्लामरेट नामक पत्थर के स्वभाव का होता है। भवननिर्माण में सीमेंट कंक्रीट के इस गुण के करण यह बड़ी सुगमता से किसी भी स्थान में ढाला जा सकता है और इसको कोई भी वांछित रूप दिया जा सकता है। इसके लिए आवश्य पदार्थ प्राय: सभी स्थानों में उपलब्ध रहते हैं, परंतु सर्वोत्तम परिणाम के लिए कंक्रीट को मिलाने और ढालने का काम प्रशिक्षित मजदूरों को सौंपना चाहिए। कंक्रीट की पुष्टता उसके अवयवों के अनुपात और उनको मिलाने के ढंग पर निर्भर रहती है।

इंजीनियरी और भवननिर्माण में इसके प्राय: असंख्य प्रकार के उपयोग हो सकते हैं, जिनमें भारी नींवे, पुश्ते, नौस्थान (डाक, dock) की भित्तियाँ, तरंगों से रक्षा के लिए समुद्र में बनी दीवारें, पुल, उद्रोध इत्यादि बृहत्काय संरचनाएँ भी सम्मिलित हैं। इस्पात से प्रबलित (रिइन्फ़ोर्स्ड, reinforced) कंक्रीट के रूप में यह अनेक अन्य संरचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे फर्श, छत, मेहराब, पानी की टंकियाँ, अट्टालिकाएँ, पुल के बड़े पीपे (पांटून, pontoon), घाट, नरम भूमि में नींव के नीचे ठोके जानेवो खूँटे, जहाजों के लिए समुद्री घाट, तथा अनेक अन्य रचनाएँ। टिकाऊपन, पुष्टता, सौंदर्य, अग्नि के प्रति सहनशीलता, सस्तापन इत्यादि ऐसे गुण हैं जिनके कारण भवननिर्माण में कंक्रीट अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है और इनके कारण भवननिर्माण में प्रयुक्त होनेवाले पहले के कई अन्य पदार्थ हटते जा रहे हैं।

गिट्टी और बालू पत्थर या ईटं के छोटे-छोटे टुकड़ों को गिट्टी कहते हैं। गिट्टी के बदले बड़ी बजरी आदि का भी उपयोग हो सकता है, अत: उनको भी हम यहाँ गिट्टी के अंतर्गत मानेंगे। गिट्टी और बालू दोनों के सम्मिलित रूप को अभिसमूह (ऐग्रिगेट) कहते हैं। नाप के अनुसार गिट्टी के निम्नलिखित वर्ग हैं :

(क) दानवी (साइक्लोपियन), जब नाप ७.५ से १५ सेंटीमीटर तक (३ से ६ इंच तक) होती है;

(ख) मोटी गिट्टी, ०.५ से ७.५ सेंटीमीटर तक (३/१६ से ३ इंच तक);

(ग) महीन, ०.१५ से ५ मिलीमीटर तक (०.००५९ से ३/१६ इंच तक)।

गिट्टी की नाप बताने के लिए 'सूक्ष्मता मापांक' (फ़ाइननेस मॉड्युलस, Fineness modulus) का प्रयोग किया जाता है। नापने के लिए दस प्रामाणिक चलनियाँ रहती हैं जिनकी जाली की नाप निम्नलिखित होती है :

३ इंच, १ह ,हृ इंच,![]() इंच,

२.४१ मिलीमीटर,

१.२०४ मिलीमीटर,

०.५९९ मिलीमीटर,

०.१५२ मिलीमीटर।

२.४१ मिलीमीटरवाली

चलनी को नंबर

७ चलनी तथा उसके

बाद की चलनियों

का क्रमानुसार

नंबर १४, नंबर

२५ नंबर ५२ और

नंबर १०० भी कहते

हैं।

इंच,

२.४१ मिलीमीटर,

१.२०४ मिलीमीटर,

०.५९९ मिलीमीटर,

०.१५२ मिलीमीटर।

२.४१ मिलीमीटरवाली

चलनी को नंबर

७ चलनी तथा उसके

बाद की चलनियों

का क्रमानुसार

नंबर १४, नंबर

२५ नंबर ५२ और

नंबर १०० भी कहते

हैं।

सूक्ष्मता मापांक प्राप्त करने के लिए माल को इन चलनियों से क्रमानुसार चला जाता है। माला की तौल के अनुसार इन चलनियों पर जितना प्रतिशत बचा रह जाता है उनके योगफल को १०० से भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त लब्धि को सूक्ष्मता मापांक कहते हैं।

कंक्रीट के लिए सूक्ष्म मिलावे (बालू या सुर्खी) का सूक्ष्मता मापांक २ और ३ के बीच होना चाहिए और मोटे मिलावे (गिट्टी) का ५ और ८ के बीच।

सूक्ष्म मिलावे

(बालू इत्यादि)

का ९० प्रतिशत अंश

![]() इंच की

जाली के पार

हो जाना चाहिए

और १०० नंबरवाली

जाली पर ८५ प्रतिशत

से कम नहीं पड़ा

रहना चाहिए (अर्थात्

बालू में धूलि

आदि बहुत न हो।)।

सूक्ष्म मिलावे

के लिए नदी या

समुद्र की बालू,

अथवा पत्थर की

खान से निकला

चूरा पीसकर

प्रयुक्त किया जाता

है। प्राकृतिक

अथवा पिसी बजरी

में मिट्टी, तलछट

और धूलि तौल

के अनुसार ३ प्रतिशत

से अधिक नहीं होनी

चाहिए तथा चूर्ण

किए गए पत्थर में

१० प्रतिशत से अधिक

धूमि आदि न होनी

चाहिए। बालू आदि

को घास पात

आदि प्राणिज (ऑगैंनिक,

organic) अशुद्धियों

से मुक्त होना

चाहिए।

इंच की

जाली के पार

हो जाना चाहिए

और १०० नंबरवाली

जाली पर ८५ प्रतिशत

से कम नहीं पड़ा

रहना चाहिए (अर्थात्

बालू में धूलि

आदि बहुत न हो।)।

सूक्ष्म मिलावे

के लिए नदी या

समुद्र की बालू,

अथवा पत्थर की

खान से निकला

चूरा पीसकर

प्रयुक्त किया जाता

है। प्राकृतिक

अथवा पिसी बजरी

में मिट्टी, तलछट

और धूलि तौल

के अनुसार ३ प्रतिशत

से अधिक नहीं होनी

चाहिए तथा चूर्ण

किए गए पत्थर में

१० प्रतिशत से अधिक

धूमि आदि न होनी

चाहिए। बालू आदि

को घास पात

आदि प्राणिज (ऑगैंनिक,

organic) अशुद्धियों

से मुक्त होना

चाहिए।

मोटे

मिलावे (गिट्टी)

के कम से कम ९५ प्रतिशत

को ३ इंचवाली

चलनी से पार

हो जाना चाहिए

और कम से कम

९० प्रतिशत को ![]() इंचवाली

चलनी पर पड़ा

रहना चाहिए। तोड़ा

गया पत्थर, तोड़ी

गई ईटं, चूर

किया गया पत्थर,

झावाँ अथवा छाई,

ये सब मोटे मिलावे

के लिए काम में

लाई जा सकती

है। छाई और

कोक हलके कंक्रीट

के लिए उपयोगी

हैं, परंतु भारी

और पुष्ट काम

के लिए चूने का

पत्थर, ग्रैनाइट,

नाइस, ट्रैप अथवा

कड़ा बलुआ पत्थर

काम में लाया

जाता है। चिपकानेवाले

पदार्थ (सीमेंट)

से कमजोर पड़नेवाले

नरम पत्थर का

प्रयोग करना

चाहिए।

इंचवाली

चलनी पर पड़ा

रहना चाहिए। तोड़ा

गया पत्थर, तोड़ी

गई ईटं, चूर

किया गया पत्थर,

झावाँ अथवा छाई,

ये सब मोटे मिलावे

के लिए काम में

लाई जा सकती

है। छाई और

कोक हलके कंक्रीट

के लिए उपयोगी

हैं, परंतु भारी

और पुष्ट काम

के लिए चूने का

पत्थर, ग्रैनाइट,

नाइस, ट्रैप अथवा

कड़ा बलुआ पत्थर

काम में लाया

जाता है। चिपकानेवाले

पदार्थ (सीमेंट)

से कमजोर पड़नेवाले

नरम पत्थर का

प्रयोग करना

चाहिए।

गिट्टी कुछ गोलाकार हो, रुक्ष हो, उससे चिप्पड़ न छूटें और तोड़ने में पुष्ट हो। तौल के अनुसार गिट्टी पाँच प्रतिशत से अधिक पानी सोखे। उसमें यथासंभव मिट्टी न हो और प्राणिज (ऑगैंनिक) पदार्थ (जैसे घास, काई इत्यादि) न हों।

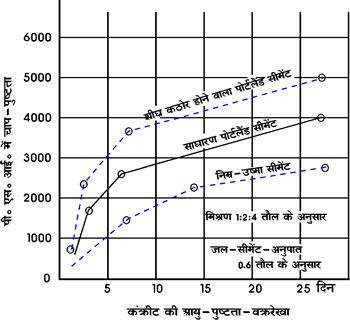

सीमेंट-यों तो कार्य और आवश्यकता के अनुसार कई प्रकार के सीमेंटों का व्यवहार किया जाता है, परंतु साधारण काम के लिए अधिकतर पोर्टलैंड सीमेंट काम में लाया जाता है। यह प्रधानत: ट्राइकैल्सियम सिलिकेट, डाइकैल्सियम सिलिकेट, ट्राइकैल्सियम ऐल्युमिनेट और जिपसम का मिश्रण होता है। पानी मिलाने के बाद सबसे पहले पुष्टता ऐल्युमिनेटों और ट्राइकैल्सियम सिलिकेट से आती है, क्योंकि पानी का शोषण करते समय उनके कारण अधिक गरमी उत्पन्न होती है। सारणी १ में विविध सीमेंटों से बनी कंक्रीट की पुष्टता कंक्रीट की आयु के अनुसार दिखाई गई है। काम में लाने के पहले सीमेंट को सूखे स्थान में रखना चाहिए अन्यथा आर्द्रता से सीमेंट खराब हो जाएगा। नम स्थान में रखने से जो सीमेंट कड़ा हो जाता है वह किसी काम का नहीं रहता। कभी-कभी, जब सीमेंट की बोरियाँ एक के ऊपर एक बहुत ऊँचाई तक लदी रहती हैं तब नीचे का सीमेंट अधिक दाब के कारण भी बँध जाता है, परंतु यह सीमेंट खराब नहीं रहता और कंक्रीट बनाते समय सरलतापूर्वक अन्य पदार्थों के साथ मिल जाता है।

कड़ा होने का प्रारंभिक समय ३० मिनट से कम नहीं होना चाहिए। कंक्रीट को सानने के बाद ३० मिनट के भीतर ही अपने स्थान में ढाल देना चाहिए। कड़ा होने का अंतिम समय १० घंटे से कम न होना चाहिए। सात दिन के बाद परीक्षा लेने पर दाब और तनाव में सीमेंट की पुष्टता क्रमानुसार २.५०० पाउंड प्रति वर्ग इंच और ३७५ पाउंड प्रति वर्ग इंच से कम न होनी चाहिए। १७० नंबर की चलनी से सीमेंट के ९० से अधिक अंश को पार हो जाना चाहिए और एक ग्राम सीमेंट के कणों का सम्मिलित क्षेत्रफल २,२५० वर्ग सेंटीमीटर से कम न होना चाहिए।

चित्र १. कंक्रीट की आयु-पुष्टता-वक्ररेखा

पानी-पानी स्वच्छ हो, उसमें प्राणिज पदार्थ, अम्ल, क्षार और कोई भी अन्य हानिकारक पदार्थ न होना चाहिए। संक्षेप में, जो जल पीने योग्य होता है वही कंक्रीट बनाने के भी योग्य होता है।

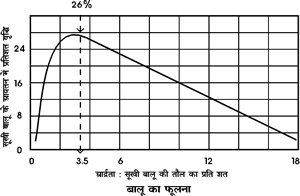

पदार्थों की नाप-कंक्रीट बनाने में विविध पदार्थों को ठीक-ठीक नापना बहुत महत्वपूर्ण है। जब पदार्थों को आयतन के अनुसार नापकर मिलाया जाता है तब नापनेवाला बर्तन छोटा बड़ा होने से अंतिम नाप में अंतर पड़ जाता है, इसका प्रभाव भी अंतिम नाप पर पड़ता है। फिर, मिलावे की किस्म और उसकी आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। महीन मिलावे (बालू आदि) में ३.५ प्रतिशत आर्द्रता रहने पर आयतन लगभग २५ प्रतिशत अधिक हो जाता है। मिलावा जितना ही अधिक महीन होगा, आर्दता से आयतन उतना ही अधिक बढ़ेगा। आर्द्रता से आयतन का बढ़ना चित्र २ में दिखाया गया है।

चित्र २. बालू का फूलना

आर्द्रता : सूखी बालू की तौल का प्रतिशत

अत: अच्छे काम में पदार्थों को तौलकर मिलाना चाहिए। परंतु साधारणत: निर्माण कार्यों में पदार्थों की नाप आयतन से होती है। अत: उन सभी बातों पर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है जिनसे आयतन घटता बढ़ता है। सीमेंट की प्रत्येक बोरी के लिए आवश्यक पानी की मात्रा साधारणत: गैलनों में बताई जाती है।

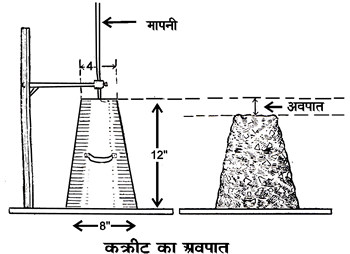

सुकरता (बर्केबिलटी, ्ध्रदृद्धत्त्aडत्थ्त्द्यन्र्) का अनुमान इस बात से किया जाता है कि कंक्रीट के मिलाने, ढालने और ढालने के बाद कूटने में कितना समय लगता है। सुकरता जल की मात्रा, गिट्टी की नाप और मोटे तथा महीन मिलावे के अनुपात पर निर्भर रहती है। जल और महीन मिलावा बढ़ाने से सुकरता बढ़ती है। सुकरता नापने की कई रीतियाँ हैं परंतु अधिक उपयोग अवपात (स्लंप, slump) रीति का ही होता है। इस रीति का वर्णन नीचे किया जाता है।

ताजा बने कंक्रीट को पेंदी रहित बाल्टी में डालते हैं जिसकी आकृति शंकु के छिन्नक (फ़स्टम) की भाँति होती है। ऊपर का व्यास ५ इंच तथा नीचे का ८ इंच होता है और ऊँचाई १२ इंच होती है। कंक्रीट को इस बरर्तन में भरकर कूटने के बाद, बरतन को उठा लिया जाता है। तब कंक्रीट कुछ बैठ जाता है, जैसा चित्र ३ में दिखाया गया है। कंक्रीट का माथा जितने नीचे धँसता है उतना ही अवपात (स्लंप) कहलाता है। अवपात जितना ही अधिक होगा, सुकरता भी उतनी ही अधिक होगी। सड़क बनाने के लिए १ इंच के कंक्रीट का अवपात ठीक रहता है। छत, धरन (बीम, beam) इत्यादि में अवपात १ह इंच से २ इंच तक होना चाहिए। खंभों और उन पतली दीवारों के लिए जो कमरों को दो या अधिक खंडों में बाँटने के लिए खड़ी की जाती हैं, अवपात को ४ इंच तक बढ़ाना पड़ता है, जिसमें कंक्रीट फैलकर सब जगह पहुँच जाए और कहीं पोलापन न रह जाए।

�

चित्र ३. कंक्रीट का अवपात

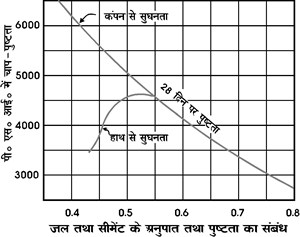

कंक्रीट की पुष्टता (स्ट्रेंग्थ, strength), सीमेंट के गुण, जल और सीमेंट के अनुपात और सघनता की मात्रा पर निर्भर होती है। यदि सीमेंट वही रहे और गिट्टी तथा बालू इस प्रकार से विविध नापों के रहें कि पूर्ण सघनता प्राप्त हो तो कंक्रीट की पुष्टता जल और सीमेंट के अनुपात पर निर्भर रहेगी। चित्र ४ में जल तथा सीमेंट के अनुपात और पुष्टता का संबंध दिखाया गया है। इसे देखते ही पता चलता है कि जल और सीमेंट का अनुपात बढ़ने से, अर्थात् अधिक जल मिलाने से, पुष्टता घटती है, परंतु स्मरण रहे कि पानी की मात्रा एक निश्चित सीमा से कम नहीं की जा सकती। रासायनिक क्रिया पूरी होने के लिए जल की मात्रा सीमेंट की मात्रा की कम सेकम ०.२५ होनी चाहिए, परंतु सुकरता के लिए और कंक्रीट को कूटकर सघन बना सकने के लिए इससे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है।

०.३५ से कम अनुपात में पानी मिलाकर बनाया गया मिश्रण प्राय: इतना खर्रा (सूखा) होता है कि इससे काम नहीं लिया जा सकता।

संहति के अनुसार जल तथा सीमेंट का अनुपात

चित्र ४. जल तथा सीमेंट के अनुपात तथा पुष्टता का संबंध

कंक्रीट का टिकाऊपन प्रधानत: उसकी सघनता पर निर्भर रहता है। कंक्रीट में जितने ही कम रध्रं रहते हैं, उसमें उतना ही कम क्षारीय जल अथवा अन्य हानिकर पदार्थ घुल पाते हैं, इसलिए उसमें उतना ही कम क्षय होता है। सघनता प्राप्त करने के लिए यथासंभव कम पानी डालना चाहिए और गिट्टी के रोड़ों की नाप तथा बालू का प्रकार और उसकी मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि कंक्रीट में रिक्त स्थान न छूटने पाए।

मितव्ययता या सस्तेपन के लिए यह आवश्यक है कि सीमेंट कम से कम पड़े और मिलाने, ढालरे तथा कूटने में परिश्रम न्यूनतम लगे। एतदर्थ इसका ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक सुकरता के लिए जितना न्यूनतम जल अपेक्षित हो उससे अधिक न छोड़ा जाए।

इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट है कि हमें पहले ऐसा जल-सीमेंट-अनुपात चुनना चाहिए कि आवश्यक पुष्टता मिले और तब महीन और मोटे मिलावे के अवयवों का इस अनुपात में रखना चाहिए कि अच्छी सुकरता और पूर्ण सघनता के लिए उसमें न्यूनतम मात्रा में जल और सीमेंट का मिश्रण डालना पड़े। पूर्ण सघनता का अर्थ यह है कि मिलावे (गिट्टी बालू) के कणों के बीच के समस्त रिक्त स्थान जल-सीमेंट-मिश्रण से भर उठें और वायु के बुलबुले कहीं न रहें।

मिलावे

के विविध पदार्थों

को नाप के अनुसार

उचित अनुपात में

मिलाना अत्यंत

महत्वपूर्ण है।

इससे केवल पुष्टता

ही नहीं बढ़ती,

सुकरता भी बढ़ती

है। उचित रीति

से श्रेणीबद्ध गिट्टी-बालू

में सभी नापों

के कण इस प्रकार

रहते हैं कि बड़े

कणों के बीच

के रिक्त स्थान छोटे

कणों से भर जाते

हैं, इत्यादि। यदि

ऐसान हुआ तो

सब रिक्त स्थानों

को जल-सीमेंट-मिश्रण

से भरना पड़ेगा।

इसलिए कंक्रीट की

चरम सघनता

के निमित्त मिलनेवाले

मिलावे की गिट्टी

और बालू को

इस प्रकार उचित

रीति से श्रेणीबद्ध

किया जाता है

कि मिलावे में

कम से कम रिक्तता

हो जाए। कुछ महत्वपूर्ण

कामों में सस्तेपन

के लिए अंतर-श्रेणीकरण

(गैप ग्रेडिंग) की

रीति बरती

जाती है। इसमें

ब्रिटिश स्टैंडर्ड नंबर![]() से ७ की चलनी तक

की बजरी को

मिलावे में सम्मिलित

नहीं किया जाता

है।

से ७ की चलनी तक

की बजरी को

मिलावे में सम्मिलित

नहीं किया जाता

है।

आवश्यक मात्राओं का अनुपात-साधारणत: कंक्रीट का मिश्रण सीमेंट, बालू और गिट्टी के आयतनों के अनुपात के अनुसार तैयार किया जाता है। कभी-कभी सीमेंट की मात्रा बताने के लिए बोरियों की संख्या बताई जाती है। प्रत्येक बोरी में ११२ पाउंड या १.२५ घन फुट सीमेंट रहता है। इस प्रकार १ : २ : ४ के कंक्रीट मिश्रण का अर्थ है १ घन फुट सीमेंट (जिसकी तौल प्रति घनफुट ९० पाउंड होती है), २ घनफुट बालू (अथवा अन्य महीन मिलावा) और ४ घन फुट गिट्टी। मिश्रण में औसत से ६६ऽ से ७८ऽ मिलावा ७ऽ से १४ऽ सीमेंट और १५ऽ से २२ऽ पानी होता है। इस प्रकार १०० घन फुट तैयार (सघन किए गए) कंक्रीट के लिए कुछ मिलाकर लगभग १५५ घन फुट सूखें पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है।

कंक्रीट का मिलाना-यह महत्वपूर्ण है कि सब पदार्थ अच्छी तरह मिल जाएँ जिसमें सर्वत्र एक समान की संरचना रहे। जब कभी अधिक कंक्रीट की आवश्यकता होती है तब उसे हाथ से मिलाना कठिन होता है इसलिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मशीन में एक बड़ा सा ढोल रहता है जिसके भीतर पंखे लगे रहते हैं। ढोल को इंजन से घुमाया जाता है और भीतर सीमेंट, बालू, गिट्टी और पानी नापकर डाल दिया जाता है। शीघ्र ही अच्छा मिश्रण तैयार हो जाता है।

कंक्रीट को ढालना और कूटना-मिश्रण तैयार होने के बाद कंक्रीट को चपपट ढालना और सघन करना चाहिए। पानी डालने के क्षण से इस क्रिया के अंत तक कुल ३० मिनट से कम समय लगना चाहिए। इसपर भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि ढालते समय कंक्रीट के मिश्रण का कोई अवयव अंशत: अलग न होने पाए। इसका तात्पर्य यह है कि कंक्रीट बहुत ऊँचे से नहीं गिराया जाना चाहिए।

कंक्रीट की कुटाई लोहे के छड़ों से करनी चाहिए और इस प्रक्रिया में छड़ों को कुछ दूर तक कंक्रीट में घुस जाना चाहिए। जब मिश्रण इतना सूखा रहता है कि इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो कंपनकारी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिसमें पूरी सघनता आ सके। सपाट (चौरस) सतहों के लिए ऐसे कंपनकारियों का प्रयोग किया जाता है जो सतह के ऊपर रखे जाते हैं, परंतु धरनों और दीवारों के लिए कंक्रीट के भीतर डाले जानेवाले कंपनकारियों से काम लिया जाता है। किंतु यदि कंक्रीट के भीतर कंपनकारी को डालने की सुविधा भी न हो तो ऐसे बाहरी कंपनकारियों का उपयोग किया जाता है जो साँचे को हिलाते हैं और इस प्रकार कंक्रीट सघन हो जाता है।

कम कुटाई तो हानिकारक है ही, परंतु कुटाई या कंपन की अधिकता भी हानिकर हो सकती है, क्योंकि इससे कंक्रीट के अवयव अलग होने लगते हैं और उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह रिक्त स्थान बन जाने की संभावना रहती है। अत: यह चेतावनी देना उचित है कि पूर्ण सघनता के बदले केवल ८५ प्रतिशत सघनता उत्पन्न की जाए तो पुष्टता पूर्ण सघन कंक्रीट की कुल १५ प्रतिशत ही उत्पन्न होगी।

कंक्रीट को परिपक्व करना-जब तक कंक्रीट कड़ा होता रहता है तब तक उसे आर्द्र रखना चाहिए। इस क्रिया को परिपक्वीकरण (पक्का करना) कहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कड़ा होने की क्रिया में जितना पानी सीमेंट के रासायनिक संयोग के लिए आवश्यक है, उतना उसे मिलता रहे। यदि कंक्रीट को ठीक प्रकार से परिपक्व न किया जाए तो पुष्टता बहुत कम हो जाती है। कंक्रीट की पुष्टता का अधिकांश दो तीन सप्ताहों में उत्पन्न होता है, अतएव इतने ही समय तक को आर्द्र रखना आवश्यक है। यदि इस समय में कंक्रीट सूखे वातावरण में रहता है तो उसमें अधिक संकोच हो जाता है और परिणामत: वह फट जाता है।

यदि ताप अधिक हो तो कंक्रीट की पुष्टता कम समय में आती है। इसलिए जाड़े की अपेक्षा गरमी के दिनों में साँचा कम समय में हटाया जा सकता है। यदि कंक्रीट को बहुत शीघ्र परिपक्व करना रहता है तो कंक्रीट को भाप से तप्त किया जाता है। बहुधा सड़क बनाने में ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि सड़कों के दो तीन सप्ताह तक बंद रखने में असुविधा होती है।

कंक्रीट के गुण-निम्नलिखित सारणी में विविध संरचनाओं के कंक्रीट और उनके गुण दिखाए गए हैं :

२८ दिन बाद संपीडन क्षमता,

मिश्रण पाउंड प्रति वर्ग इंच प्रयोग

१ : २ : ४ २,२५० प्रबलित (रिइन्फ़ोर्स्ड) काम में।

१ : १ह : ३ २,८५० मेहराब, स्तंभ, पानी की टंकियों और

पानी के अन्य कामों में।

१ : १ : २ ३,४५० पूर्व प्रतिबलित (प्रस्ट्रेस्ड, ) कंक्रीट और ऐसी संरचनाओं में जहाँ विशेष

पुष्टता की आवश्यकता होती है।

सादा कंक्रीट-जो कंक्रीट प्रबलित (रिइन्फ़ोर्स्ड) नहीं रहता उसे सादा (प्लेन) कंक्रीट कहते हैं। साधारण बोझवाली दीवारों की नीवों में साधारणत: १ : ३ : ६ का सीमेंट कंक्रीट दिया जाता है। यदि भूमि कड़ी हो तो खंभों की नीवों में भी ऐसा ही कंक्रीट दिया जा सकता है। तनाव में ऐसा कंक्रीट बहुत पुष्ट नहीं होता और जब किसी भाग में तनाव पड़ने की आशंका रहती है तब उसे इस्पात की छड़ों से प्रबलित करना आवश्यक होता है।

विपुल कंक्रीट-जब बहुत बड़े आयतनवाला, कंक्रीट का कोई काम बनता है, जैसे उद्रोध (डैम), पुश्ता (रिटेनिंग वाल), भारी काम होनेवाले कारखाने का फर्श, इत्यादि तब सुभीते के लिए उसे विपुल कंक्रीट (मास कंक्रीट) कहा जाता है। जब कभी बहुत सा कंक्रीट एक साथ ढाला जाता है तब सीमेंट के जल सोखने से बड़ी गरमी उत्पन होती है। पीछे जब कंक्रीट ठंडा होता तब भीतरी तनाव बहुत हो जाता है और कंक्रीट चटख जाता है। इसलिए उद्रोध आदि बनाने में गिट्टी और बालू को पहले से खूब ठंडा कर लिया जाता है और कंक्रीट में नल (पाइप) लगा दिए जाते हैं, जिनमें ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है। इससे ताप बढ़ने नहीं पाता। विपुल कंक्रीट के लिए बड़ी नाप की गिट्टियों का उपयोग किया जाता है जो व्यास में ६ इंच तक की होती हैं। इससे पानी कम खर्च होता है और यदि जल-सीमेंट-अनुपात न बदला जाए तो सीमेंट भी कम खर्च होता है। फलत: बचत होती है। साथ ही, कंक्रीट का घनत्व भी बढ़ जाता है। यह गुरुत्वउद्रोध और बड़ी टंकियों के फर्श के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये अपनी स्थिरता के लिए अपने ही भार पर निर्भर रहते हैं।

सं.ग्रं.-ई.ई. बावर : प्लेन कंक्रीट (न्यूर्याक, १९४९); एल.सी. अरकर्ट तथा सी.ई. औरूर्क : डिज़ाइन ऑव कंक्रीट स्ट्रक्चर्स (न्यूयार्क, १९५१); ओ. फ़ेबर तथा एच.एल. चाइल्ड : द कंक्रीट ईयर बुक (१९५१)। (ज.कृ.)