उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करनेवाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है। अपने ग्रहों की परिक्रमा करने में उपग्रह एक निश्चित कक्षा में, निश्चित वेग से, घूमते हैं जिससे प्रत्येक स्थान पर अपकेंद्र बल, गुरुत्वीय बल के बराबर और उसके विपरीत हो जाता है।

यदि किसी उपग्रह का द्रव्यमान m है जो M के एक ग्रह के चारों ओर v वेग से घूम रहा है और उसकी वृत्तकार त्रिज्या r है तो

अपकेंद्र बल=आकर्षण

या

![]() जिसमें

G गुरुत्वांक

है,

जिसमें

G गुरुत्वांक

है,

या ![]()

या v2 R=G M. जो एक नियंताक के बराबर होगा।

पृथ्वी से चंद्रमा ३,८०,००० कि.मी. दूर है और उसका वेग एक कि.मी. प्रति सेकंड के लगभग है जो पृथ्वी के पास के उपग्रह के वेग का केवल १/८ है। अत: चंद्रमा एक महीने में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है जब कि पृथ्वी के पास का उपग्रह एक दिन में १५ परिक्रमा कर लेता है।

कृत्रिम उपग्रह-यदि किसी मानवनिर्मित उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजना है तो उसके लिए कम से कम ८ कि.मी. या ५ मील प्रति से. का वेग आवश्यक है। इस वेग को प्रथम अंतरिक्ष वेग (First comic velocity) कहते हैं। यदि वेग ११.२ कि.मी. प्रति सेकंड हो जाय तो वह द्वितीय अंतरिक्ष वेग या पलायन वेग (escape velocity) कहलाता है। उपग्रह इस वेग द्वारा पृथ्वी के आकर्षणक्षेत्र से बाहर हो जाएगा तथा सौर मंडल में अन्यत्र चला जाएगा।

पलायन वेग वह कम से कम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंकने पर वह वस्तु की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल जाए और फिर लौटकर पृथ्वी पर वापस न आ सके।

इसे निम्नसूत्र से ज्ञात करते हैं-

![]()

जहाँ v= वस्तु का पलायन वेग

G= गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक =६.६६´१०-८स.ग.

स. मात्रक

M=पृथ्वी का द्रव्यमान ६´१०२७ ग्राम

R=पृथ्वी की त्रिज्या ६.४´१०८ सेमी

इन मानों को समीकरण में प्रतिष्ठापित करने पर-

v= १.१´१०६ सेमी/से.

११ किमी प्रति से. या ७ मील प्रति से.

३६००० फुट/से. या २५००० मील प्रति घंटा लगभग।

तीव्रगामी जेट विमानों और राकेटों का आविष्कार होने से कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने तथा अन्य ग्रहों पर अंतरिक्ष यानों में जाने में सुविधा हो गई। ४ अक्टूबर, १९५७ को रूस द्वारा छोड़ा गया कृत्रिम उपग्रह एक स्वचालित रोकेट था जो बहुस्टेजी राकेट से पूर्वनिर्धारित कक्षा में छोड़ा गया था। स्पुतनिक के साथ ही उसको ले जानेवाला राकेट भी पृथ्वी की परिक्रमा उसके लगभग १००० कि.मी. की दूरी पर तथा लगभग उसी ऊँचाई पर करता रहा और अंत में घने वायुमंडल में प्रविष्ट होने से जलकर राख हो गया।

उपग्रह को पृथ्वी से कितनी ऊँचाई पर परिभ्रमण करना चाहिए इसपर कोई एक मत नहीं। केवल जानने योगय बात यह है कि जितना ही वह पृथ्वी के सन्निकट रहेगा उतनी उसकी गति तेज होगी और उतने ही शीघ्र वह अपनी परिक्रमा पूरी करेगा। २,३९,००० मील की दूरी पर भ्रमण करनेवाला चंद्रमा केवल २,४०० मील प्रति घंटे के हिसाब से परिभ्रमण करता है और इस परिक्रमा में उसे २७ दिन से अधक लगते हैं, किंतु ५६० मील की दूरी पर छोड़ा हुआ रूसी कृत्रिम चंद्रमा अपनी परिक्रमा १८,००० मील प्रति घंटा की गति से ९६ मिनट में ही पूरी करता था। यदि यही उपग्रह १,०७५ मील पर परिभ्रमण करता तो इसकी गति १५,००० मील प्रति घंटा होती और वह अपना चक्कर दो घंटे में समाप्त कर लेता। वैज्ञानिकों की योजनाओं से यह मालूम पड़ता है कि उपग्रह ३०० मील से लेकर १,००० मील तक की दूरी पर ही छोड़े जाएँ ताकि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर होने के कारण वायुमंडल द्वारा गति अवरुद्ध न हो और किसी प्रकार शक्ति व्यय न हो, साथ ही निकट होने के कारण उदय और अस्त होनेवाले सूर्य की किरणों में इनका पर्यवेक्षण भी हो सके।

कक्षा में भ्रमण करनेवाले किसी प्रक्षेपात्र को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर रहना पड़ेगा, यह मिथ्या धारण है, क्योंकि सिद्धांतत: आकर्षण का प्रभाव अनंत तक जाता है। परिधि में भ्रमण करनेवाला उपग्रह इसलिए प्रदक्षिणा करता है कि इस परिधि पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण (gravitaiton) और परिभ्रमण के कारण उत्पन्न अपकेंद्रक बल (cetntrifugal force) बराबर हो जाते हैं। पृथ्वी की वक्रता के कारण वह उपग्रह बन जाता है।

यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि उपग्रह को किस कक्षा में भ्रमण करना चाहिए। विज्ञान के अनुसार कक्षा को हमेशा ही दीर्घवृत्ती होना पड़ेगा। उपग्रह विषुवत् रेखा के समांतर परिधि में, अथवा उससे समकोण बनाता हुआ, या किसी निर्धारित कोण में चक्कर काट सकता है। यह निश्चय है कि २४ घंटे में अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और उसकी दिशा में छोड़े हुए प्रक्षेपास्त्र को इस गति से लाभ मिल सकता है। ध्रुवों का चक्कर काटने पर उसे यह लाभ नहीं मिल सकता।

कक्षा या परिधि का चयन उसकी उपादेयता और छोड़नेवाले देश के परीक्षणक्षेत्र के विस्तार (proving range) पर निर्भर करेगा। अमरीकी उपग्रह को अगर ३४° के कोण पर छोड़ा गया तो इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि केप मानैवराल से कैरीबियन समुद्र की ओर जो परीक्षण क्षेत्र अटलांटिक समुद्र में है वह उसी दिशा में है। यदि प्रथम प्रयोगों में किसी प्रकार की त्रुटि भी हो जाती तो प्रथम या द्वितीय स्तर किसी घनी आबादी के क्षेत्रों में न गिरकर समुद्र में ही गिरते। इसके विपरीत वांडनबर्ग से छोड़े हुए उपग्रह ध्रुवों का चक्कर काटने के लिए भेजे गए।

रूसी परीक्षण क्षेत्र भी ऐसा ही था, इसीलिए रूसी उपग्रहों ने भी लगभग ६५° का कोण बनाया। स्तरों के गिरने के लिए साइबीरिया का रेगिस्तान उपयुक्त स्थान था। एक बात यह भी जानने योग्य है कि विषुवत् रेखा के समांतर परिधि पृथ्वी के उन अंशों से की जाती है जहाँ आबादी बहुत कम है और उपग्रह को बहुत कम लोग देख सकते हैं। आदर्श कक्षा तो वह है जो ध्रुवों का चक्कर काटती है, क्योंकि जब तक उपग्रह एक चक्कर काटता है, पृथ्वी अपने अक्ष से कुछ आगे बढ़ जाती है। अतएव उपग्रह का दूसरा चक्कर पृथ्वी के अन्य भागों से होता है और दिन में १२ चक्कर लगानेवाला उपग्रह इन १२ चक्करों में पृथ्वी के सभी भागों के ऊपर चक्कर काट लेता है और सारी पृथ्वी उसका निरीक्षण क्षेत्र बन जाती है। अब तक जितने भी उपग्रह छोड़े गए हैं, वे सब विषुवत् रेखा के साथ एक कोण बनाकर छोड़े गए हैं और जितना ही अधिक यह कोण होता है उतना ही अधिक पृथ्वी के विभिन्न अंगों से उसका निरीक्षण किया जा सकता है। ३४° का कोण बनाता हुआ अमरीकी उपग्रह विषुवत् रेखा के दोनें ओर ४०° तक ही दृष्टिगोचर हुआ। इसके विपरीत रूसी उपग्रह काफी अधिक क्षेत्र से देखे जा सके।

पृथ्वी के अक्ष के नत होने के कारण इन उपग्रहों की कक्षा पृथ्वी के ऊपर ऐसी रेखा बनाती है जो टोकरी की बुनावट की तरह दिखाई पड़ती है। अपने प्रत्येक दूसरे चक्कर में उपग्रह पृथ्वी के अधिक पश्चिमी भागों के ऊपर होकर जाता है, क्योंकि उपग्रह के एक चक्कर काटने तक पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ अंश पूर्व की ओर घूम जाती है।

बहुस्तरीय राकेटों की उड़ान का क्रम यह होता है कि सर्वप्रथम पहले स्तर पर ईधंन जलने लगता है और सारा रॉकेट ऊर्ध्व दिशा की ओर पहले तो धीरे-धीरे, फिर त्वरित गति के साथ कुछ क्षणों में दृष्टि से ओझल हो जाता है। दो या तीन मिनट में ही सारा ईधंन समाप्त हो जाता है। इतने थोड़े समय में ही प्रक्षेपास्त्र ३०-४० मील ऊपर चढ़ जाता है और वहीं प्रथम स्तर विच्छिन्न हो जाता है। तब तक रॉकेट की गति ३,०००-४,००० मील प्रति घंटा तक हो जाती है। विच्छिन्न रॉकेट पृथ्वी पर अवतारण क्षेत्र (launching site) से लगभग १००-१५० मील दूर गिर जाता है। पहले स्तर में कौन-सा ईधंन जलाया जाए, यह निश्चित नहीं है। यह द्रव आक्सीजन एवं गैसोलीन भी हो सकता है।

रॉकेट का दूसरा स्तर, जिसमें किसी प्रकार का अन्य रासायनिक ईधंन प्रयुक्त हो सकता है, उपगह को धीरे-धीरे अधिक झुकी हुई दिशा की ओर ले जाता है। इस प्रकार रॉकेट १४० मील की दूरी तक पहुँच जाता है और तब तक उसकी गति भी १०,००० मील प्रति घंटा हो जाती है। दूसरा स्तर तब विच्छिन्न हो सकता है या तीसरे स्तर के साथ ही उस ऊँची यात्रा में लगा भी रह सकता है और ३०० मील पहुँच चुकने पर विच्छिन्न हो जाता है। तभी चलता है तीसरा स्तर, जो उपग्रह को अपनी परिधि में पहुँचाकर उसकी गति को १८,००० मील प्रति घंटे या उसके करीब बना देता है।

पहले उपग्रह विविध यंत्रों से सुसज्जित रहे हैं। इन्हीं के द्वारा वे वायुमंडल एवं अंतरिक्ष संबंधी बातों की सूचना रेडियों की भाषा में बराबर पृथ्वी को भेजते रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष के ताप, वायु की दाब, चुंबकीय शक्ति और उसक क्षेत्र, ब्रह्मंड में सूर्य की किरणों के विकिरण, उल्काओं की संख्या आदि पर प्रकाश पड़ता रहा है।

यदि अंतिम स्तर पहुँचने तक हम रॉकेट की गति को २५,००० मील प्रति घंटे से अधिक करने में समर्थ हो सके तो हमारा प्रक्षेपास्त्र उपग्रह न बनकर ग्रह बनने की क्षमता रखता है। पृथ्वी के आकर्षण से दूर होने पर भी यह सौर मंडल से दूर नहीं जा सकता और वह स्वत: सूर्य के आकर्षण के भीतर का एक ग्रह बन जाता है। २ जनवरी, सन् १९४९ को भेजे गए रूसी प्रक्षेपास्त्र ल्यूनिक-१ का वजन १९६ पाउंड था। वह सूर्य की परिक्रमा करता हुआ ९ करोड़ १५ लाख मीटर से १२ करोड़ २५ लाख मील की दूरी तक अंडाकार कक्षा में भ्रमण करने लगा और सूर्य की पूरी परिक्रमा में उसे १५ महीने लगे। इसी प्रकार अमरीकावालों ने भी ३ मार्च, सन् १९५९ को १३३ पाउंड वजन का एक प्रक्षेपास्त्र, पाइनियर-४ छोड़ा। वह सूर्य से ९.१७ करोड़ मील से १०.६१ करोड़ मील की दूरी तक गया।

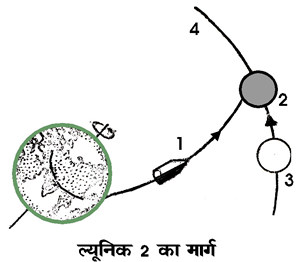

इसके बाद ल्यूनिक-२ छोड़ा गया, जो चंद्रमा के धरातल से जा टकराया। ल्यूनिक-३ ने तो ऐसी परिधि बनाई कि उसने चंद्रमा के छिपे हुए भाग का चित्र खींचकर विश्व के वैज्ञानिकों को चमत्कृत कर दिया।

श्

चित्र १. ल्यूनिक २ का मार्ग

१. ल्यूनिक-२; २. चंद्रमा-अवतरणभूमि; ३. चंद्रमा का स्थान, जब राँकेट छोड़ा गया तथा ४. चंद्रमा की कक्षा।

विगत वर्षों में रॉकेट की उड़ानों के पर्याप्त उन्नति हुई है और इन ग्रहों और उपग्रहों द्वारा प्राप्त ज्ञान ने पृथ्वी या ब्रह्मंड संबंधी विशद जानकारी कराई है।

यदि स्पुत्निक-१ ने विज्ञान का चमत्कार दिखाया तो स्पुत्निक-२ ने वायुमंडल की ऊपरी परतों पर सूर्य का प्रभाव और जीवधारियों पर इन उड़ानों का क्या प्रभाव होगा, यह भी दिखलाया। अमरीकी एक्स्प्लोरर-१ ने पृथ्वी के ऊपर सर्वप्रथम विकिरणमेखला (radiation belt) से परिचित कराया और यह भी दिखा दिया कि उल्काणुओं (micrometeorites) का उपग्रह को अधिक खतरा नहीं है। साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि उपग्रह का ताप नियंत्रण में रखा जा सकता है।

बैंगार्ड-१ ने, जो तौल में केवल ३.25 पाउंउ का था, सबसे पहले सौर कोशिकाओं (solar cells) की महत्ता दिखाई, जिनके बल पर वैगार्ड की आयु २०० वर्ष की हो सकी है। एक्सप्लोरर-३ के चुंबकीय फीतों में आइज़नहॉवर की आवाज ले ली गई थी और सारे विश्व को उनका नए वर्ष का संदेश भेजा गया था।

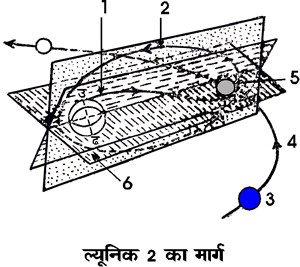

स्पुत्निक-३ १.५ टन का था। इसमें अनेक प्रकार के यंत्र भेजे गए। बैंगार्ड-२ द्वारा २० दिन तक लगातार बादलों के आवरण संबंधी हाल भेजे गए। ल्युनिक-१ और पायोनियर-४ पृथ्वी के आकर्षण से बाहर भी निकल गए। इनसे यह भी मालूम हुआ कि हमारे वायुमंडल के कण चंद्रमा तक बिखरे मालूम पड़ते हैं। साथ ही चंद्रमा के चारों ओर, पृथ्वी की अवस्था के विपरीत, किसी भी प्रकार की विकिरणमेखला (radiation belt) संभावना नहीं है और न ही वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मालूम पड़ता है। ल्यूनिक-२ ने निर्देशन का वह चमत्कार दिखाया जिसके बल पर २,३९,००० मील की दूरी पर १ मिनट १३ सेकंड की देरी भी पहले से बता दी गई। ल्यूनिक-३ ने केवल चंद्रमा के पिछले भाग का चित्र ही नहीं खींचा वरन् अपने यंत्रों द्वारा उस चित्र को उचित समय पर सभी जगह भेज भी दिया। ४१/२ टन का एक रूसी अंतिरिक्षयान अपने १८वें चक्कर के बाद फिर पृथ्वी पर निर्दिष्ट स्थान के बहुत ही सन्निकट उतार लिया गया और इससे जीवधारियों की उड़ान की भूमिका तैयार की गई। इस प्रकार के प्रयत्न बराबर किए जा रहे हैं और धीरे-धीरे हम प्रकृति पर विजय पा रहे हैं (द्र अंतिरक्ष यात्रा)।

श्

चित्र २. ल्यूनिक-२ का मार्ग

१. ल्युनिक का कक्षासमतल, चंद्रमा की परिक्रमा के पहले; २. ल्युनिक का कक्षासमतल, चंद्रम की परिक्रमा के बाद; ३. चंद्रमा की स्थिति, जब उपग्रह छोड़ा गया; ४. चंद्रमा की कक्षा; ५. चंद्रमा का स्थान, जब चित्र लिया गया,

तथा ६. चंद्रमा का कक्षा समतल।

उपग्रह भी अब विभिन्न प्रकार के हो गए हैं। उनकी उपादेयता के आधार पर ही उनका नाम निर्धारित किया जाता है।

ऋतुविज्ञान संबंधी उपग्रह (Meteorolo ical satellite) की योजना बन चुकी है। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से ५००-६०० मील की दूरी पर घूमते हैं और पृथ्वी के ऊपर बादलों की ढकान का निरीक्षण कर उसकी सारी सूचना पृथ्वी के पर स्थित ऋतु-विज्ञान-केंद्रों पर भेजी जाती है। इसके बल पर दीर्घक्षेत्री जलवायु का पूर्वानुमान लगाया जाता है। टिरो-१ (Tiros-1) नामक एक ऐसा ही उपग्रह अप्रैल १, सन् १९६०, को ऊपर छोड़ा गया। इसके द्वारा बादलों के आवरण का चित्र खींचना संभव हो सका। इसी प्रकार के अन्य उपग्रह भी छोड़े गए (द्र. अंतरिक्ष यात्रा)।

परस्पर वार्तालाप संभव करनेवाले संचार-उपग्रह (communication satellites) भी भेजे जा चुके हैं। मुख्यत: ये दो प्रकार के हो सकते हैं और प्रतिध्वनि प्रायोजन (Project echo) के अंतर्गत उपग्रहों की उपादेयता की परीक्षा करेंगे कि कहाँ तक रेडियो प्रक्षेपण का कार्य करने में सफल हो सकेंगे और कहाँ तक रेडियो द्वारा दूरपर्यवेक्षण और टेलीफोन वार्ता उनके द्वारा संभव है। उन तक भेजे हुए रेडियो संकेतों को परावर्तित करते हुए, ये वर्षों तक अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकते हैं। इनके लिए किसी प्रकार की विद्युत्शक्ति की आवश्यकता नहीं। दूसरे वे उपग्रह हैं जो पुन:-प्रचालन-प्रकार (relay type) होते हैं। ये संदेशों को विद्युत् की गति से प्राप्त कर, उन्हें संगृहीत रखते और यथासमय उनको भेजते हैं। इस प्रकार के संचार उपग्रहों की विद्युत्शक्ति की आवश्यकता महती है, जो उन्हें सौर कोशिकाओं (solar cells) द्वारा प्राप्त होती रहती है।

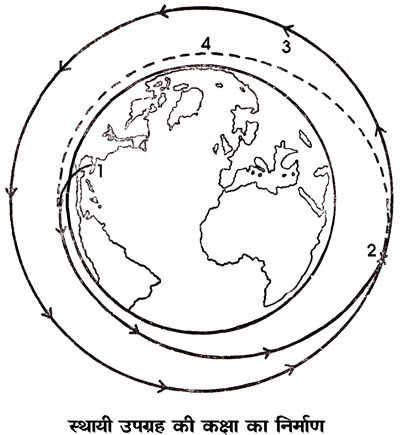

नौचालन उपग्रह (navigational satellites) भी बन चुकी है। ये उपग्रह २२,३०० मील की दूरी पर रहेंगे। क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा उतने ही समय में करेंगे जितने में पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरी घूम जाती है, इसलिए ये एक ही स्थान पर स्थिर मालूम पड़ेंगे। विषुवत् रेखा के समांतर १२०° का कोण बनाते हुए ऐसे तीन उपग्रह विश्वव्यापी प्रसारण (broadcast) संभव कर सकेंगे।

श्

चित्र ३. स्थायी उपग्रह की कक्ष का निर्माण

१. प्रथम उड़ान; २. चतुर्थ स्तर गतिवृद्धि; ३. स्थायी कक्षा, तथा ४. बिना गतिवृद्धि की कक्षा।

वेधशाला उपग्रह (astronomical satellites) तो मानव जाति के सामने एक नया युग खड़ा कर देंगे। वायुमंडल के कारण वेधशालाओं की जो कठिनाइयाँ हैं और जिनके कारण हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वे सब वायुमंडल के ऊपर ऐसी वेधशाला के स्थापित करने से दूर हो जाएँगी और मनुष्य की केवल दृष्टि ही अनंत ब्रह्मंड में काफी दूर तक प्रवेश नहीं पा सकेगी, वरन् उसके विश्व संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि हो जाएगी। इधर हाल में भारत ने भी एक उपग्रह तैयार किया है जो शीघ्र ही रूस के अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा।

ऐसे ही उपग्रह निकट भविष्य में एक प्रकार के अंतरिक्ष स्टेशन हो सकते हैं जहाँ से अपनी सुदूर यात्रा के लिए जानेवाले अंतरिक्षयानों को ईधंन भंडार से पर्याप्त ईधंन मिल सकेगा। १४,००० मील प्रति घंटा की गति और उसके ऊपर ईधंन से भरी हुई टंकी यदि किसी रॉकेट को प्राप्त हो गई तो सोने में सुंगध हो जाएगी। डॉ. वेर्नर फ़ार्न ब्राउन ने ऐसे ही अंतरिक्ष स्टेशन (द्र. अंतिरक्ष स्टेशन) की योजना पृथ्वी से १,०७५ मील की दूरी पर बनाई है। यह पृथ्वी की परिक्रमा हर दो घंटे में पूरी करेगा और विषुवत् रेखा से ४५° का कोण बनाएगा। यह स्टेशन अँगूठी के आकार का होगा और अपनी धुरी पर परिभ्रमण करने के कारण इसके द्वारा एक कृत्रिम आकर्षण भी उत्पन्न होगा, जिससे उसके भीतर बसनेवालों को गुरुत्वाकर्षण की हीनता के कारण किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं मालूम पड़ेगी। इस अंतिरक्ष स्टेशन की रचना आकाश में ही की जाएगी। सारा स्टेशन प्लास्टिक का बना होगा। इसे सामानवाहक आशुयान (rocket express) संकुचित अवस्था में वहाँ ले जाएगा और वहाँ वह फिर फुला लिया जाएगा। प्रत्येक सामानवाहक आशुयान २० टन का बोझ इस आकाशयान की कक्षा तक पहुँचा देगा। जब सारा सामान वहाँ पहुँच जाएगा और अपनी कक्षा में उपग्रह की तरह परिभ्रमण करता होगा तब इंजीनियर लोग उसे एकत्रित कर अंतरिक्षयान की रचना करेंगे। इसके बाद फिर चंद्रलोक या अन्य लोगों की यात्रा प्रांरभ होगी। (नि.सिं.; कै.ना.सिं.; गो.व.पं.)