आ= ![]() p� (प्रे�धा)N=1 2p� (१�C)

p� (प्रे�धा)N=1 2p� (१�C)

इलेक्ट्रानीय वाद्ययंत्र ऐसे यंत्रों को कहते हैं, जिनमें विद्युत् शक्ति से वाद्ययंत्रों की सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ये यंत्र दो प्रकार के होते हैं-एक वे जो दूसरे वाद्ययंत्रों के कंपन का वर्धन (ऐप्लिफ़िकेशन) करते हैं, और दूसरे वे जो स्वयं विद्युत्तरंगों का जनन करके, वर्धन के पश्चात् उन्हें ध्वनि में परिवर्तित कर देते हैं।

पहले प्रकार के यंत्र वायलिन अथवा सरोद ऐसे वाद्ययंत्रों की ध्वनिपेटिकाओं पर लगाए जाते हैं। इनमें वाद्ययंत्रों के यांत्रिक कंपन को (वायु कंपनों को नहीं) ट्रांसड्यूसर द्वारा विद्युत्कंपन में परिवर्तित किया जाता है। वर्धन के पश्चात् यह विद्युत्कंपन उद्घोषित्र (लाउडस्पीकर) द्वारा ध्वनि में रूपांतरित किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि टेप रेकार्डर को इलेक्ट्रानीय वाद्ययंत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें दूसरे वाद्ययंत्रों की ध्वनि माइक्रोफोन द्वारा संग्रह कर ली जाती है और इच्छानुसार सुनी जा सकती है। टेप रेकार्डर अपनी ध्वनि नहीं उत्पन्न करता।

दूसरे प्रकार के यंत्रों का सर्वप्रथम उदाहरण डडेल ने १९०० ई. में आविष्कृत किया। इसे गायक चाप (सिंगिंग आर्क) कहते हैं। जब वैद्युत दिष्ट धारा (डी.सी.) के आर्क के पार्श्व में एक प्रेरक (इंडक्टेंस) और वैद्युत धारित्र (कैपेसिटी) जोड़ दिए जाते हैं तो आर्क में से एक ध्वनि प्रस्फुटित होती है, जिसकी आवृत्ति

आ= ![]() p� (प्रे�धा)N=1 2p� (१�C)

p� (प्रे�धा)N=1 2p� (१�C)

जहाँ प्रे (I)=प्रेरक, धा (C)=धारित्र। प्रेरक या धारित्र के बदलने से ध्वनि का तारत्व बदल जाता है।

सन् १९०० के बाद से अब तक कई प्रकार के इलेक्ट्रानीय वाद्ययंत्रों का निर्माण हो चुका है। इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। रेडियो बाल्व के आविष्कार के कारण पूर्ण स्वरतालिका सहित वाद्ययंत्रों का निर्माण संभव हो गया है। एक तालिका के दबाने से एक निश्चित आवृत्ति के दोलक का संबध उद्घोषित्त (लाउडस्पीकर) से हो जाता है। इस विधान में प्रत्येक सुर के लिए कम से कम एक रेडियो वाल्व अलग से चाहिए। अतएव यह वाद्ययंत्र व्यापारिक दृष्टि से सफल नहीं हो सका। इसका प्राथमिक मूल्य अधिक और परिपालन कठिन था। आजकल ट्रैंजिस्टरों के आविष्कार से यह समस्या सरल हो गई हैसा, क्योंकि ट्रैंजिस्टर माप में छोटे होते हैं, उनमें बहुत कम विद्युत्शक्ति की आवश्यकता होती है और वे बहुत टिकाऊ होते हैं। वाद्यध्वनि की तीन गुण होते हैं : तारत्व (पिच), उद्घोषता (लाउडनेस) तथा लक्षण (टिबर)। लक्षण बहुत कुछ आवर्तक (हारमोनिक्स) और दूसरे सुरों के मिश्रण तथा विद्युत्परिपथ (सरकिट) पर निर्भर रहता है। इसका उल्लेख नीचे किया जाएगा।

श्

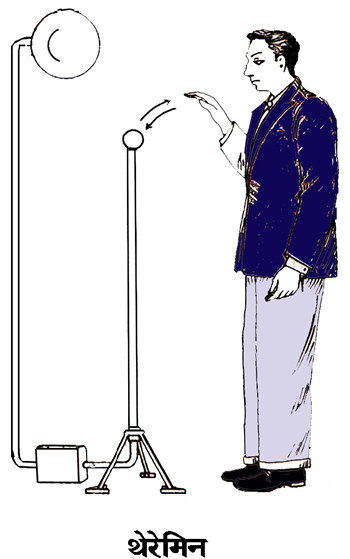

लीओ थेरेमिन नामक एक रूसी के बनाए वाद्ययंत्र का नाम उसी के नाम पर थेरेमिन प्रसिद्ध है। इसमें दो उच्चावृत्ति (हाई फ्रीक्वेंसी) दोलक प्रयुक्त होते हैं। एक दोलक की आवृत्ति स्थिर रखी जाती है और दूसरे की आवृत्ति हाथ या धातु की छड़ी खुले हुए धारित्र के समीप ले जाने से बदली जा सकती है। सामान्यत: यह धारित्र एक स्टैंड के सबसे ऊपरवाले हिस्से में लगाया जाता है (चित्र देखें)।

हाथ या छड़ी के हिलने से विद्युद्धारिता में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप इस दोलक की आवृत्ति भी ऊपर दिए समीकरण के अनुसार बदल जाती है। इन दोनों आवृत्तियों को मिलाने से जो ध्वनि आवृत्ति उत्पन्न होती है उसका वर्धन करके लाउडस्पीकर में लगा दिया जाता है। स्पष्ट है कि ध्वनि का तारत्व लगातार संपूर्ण श्रव्य क्षेत्र तक बदला जा सकता है। हाथ या छड़ी को एक स्थान पर स्थिर रखने से एक ही सुर तथा दूसरे स्थान पर स्थिर रखने से दूसरा सुर निकलता है। इस प्रकार इस यंत्र से अत्यंत मधुर संगीत उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें पश्चात् इस यंत्र का एक नया रूप आविष्कृत हुआ है, जिसमें प्रत्येक सुर के लिए एक तालिका (की) दबानी पड़ती है। तालिका दबने पर एक नियत धारित्र का संबंध परिवर्तनशील दोलक से हो जाता है और तारत्व क्रमानुसार संगीतस्वर के सुरों में बदला जा सकता है।

सन् १९३० में जर्मनी की टेलीफुंकेन कंपनी ने ट्राटोनियम नामक यंत्र का निर्माण किया। इसमें ध्वनि का तारत्व और उद्घोषिता दोनों बदली जाती हैं। यह बाजा एक तार पर उँगली चलाकर बजाया जाता है। जिस स्थान पर तार दबाया जाता है उसके अनुसार ध्वनि का तारत्व निकलता है और जितनी अधिक दाब से तार दबाया जाता है उतनी ही अधिक उद्घोषता होती है। इस यंत्र में एक ग्रिड-उद्दीप्त-वाल्व (ग्रिड-ग्लो-ट्यूब) आवृत्ति उत्पन्न करता है। ग्रिड के विभाव (पाटेंशियल) के अनुसार आवृत्ति होता है। तार विद्युत्प्रतिरोधक धातु का बना होता है और एक चालक धातुपट्टिका के थोड़ा ऊपर तना रहता है। नियंत्रित स्थानों पर तार दबाने से पट्टिका का विभव क्रमानुसार बदलता है, साथ ही पट्टिका भी अपने स्थान से उँगली की दाब के अनुसार हिल जाती है। पट्टिका के संचलन से ध्वनि की उद्घोषता बदलती है। इस यंत्र से संतोषजनक संगीत सुना जा सकता है।

सन् १९३५ में लारेंस हैमांड ने अमरीका में हैमांड आरगन का आविष्कार किया। इसमें स्वरतालिका का प्रयोग होता है और गिरजाघर के आरगनों की भाँति ध्वनिकंपन उत्पन्न किया जा सकता है।

हाल ही में संश्लिष्ट वाग्ध्वनि उत्पन्न करने में बहुत प्रगति हुई है। निकट भविष्य में यह संभव है कि संश्लिष्ट वाक्संगीत (गान) के यंत्र भी बनने लगें, पर ऐसे यंत्र बहुत ही जटिल होंगे।