इलेक्ट्रान नली एक ऐसी युक्ति है जो पूर्ण अथवा आंशिक शून्य में इलेक्ट्रान धारा का नियंत्रण करती है। इस प्रकार की नलियों का उपयोग रेडियो-आवृत्ति-शक्ति (रेडियो फ्ऱीक्वेंसी पावर) उतपन्न करने में किया जाता है जिसका उपयोग रेडियो संग्राही (रिसीवर) तथा रेडियो प्रेषी (ट्रैंसमिटर) में किया जाता है। इन नलियों का उपयोग क्षीण संकेतों के प्रवर्धन (ऐंप्लिफ़िकेशन), ऋजुकरण (रेक्टिफ़िकेशन) तथा परिचयप्राप्तकरण (डिटेक्शन) में होता है। यह कहा जा सकता है कि साधारण इलेक्ट्रान नली की खोज ने ही रेडियो टेलीफोन, ध्वनिचित्र (बोलता सिनेमा), दूरवीक्षण (टेलिविज्हन), रेडियो आदि को जन्म दिया है।

इलेक्ट्रान नलियाँ कई प्रकार की होती हैं। सरलतम नली द्वध्रुिवी (डाइओड)है, फिर त्रध्रुिवी (ट्राइओड), चतुर्ध्रुवी (टेट्रोड), पुंजशक्ति नली (बीम पावर टयूब), पंचध्रुवी (पेंटोड), षड्ध्रुवी इत्यादि हैं। इनके अतिरिक्त क्लाइस्ट्रान, मगनाट्रान, प्रगामी तरंग नली (ट्रैवेलिंग वेव टयूब) इत्यादि विशेष प्रकार की नलियाँ भी हैं जिनका प्रयोग उच्च आवृत्ति पर होता है। ऋणाग्र किरण नलियों (कैथोड रे टयूब्स) में इलेक्ट्रान पुंज का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है और इस प्रकार वैद्युत शक्ति से दृष्टि संबंधी (विज्हुअल) परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साधारण ऋणाग्र किरण नली का विशेष रूप ओथिकान नली है जिसका प्रयोग दूरवीक्षण में किया जाता है। प्रकाशविद्युत् नलियों (फ़ोटो इलेक्ट्रिक टयूब) में प्रकाश का प्रयोग वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में किया जाता है। कभी कभी निर्वात नलियों में थोड़ी सी गैस छोड़ दी जाती है जिससे उनके लाक्षणिक (कैरैक्टरिस्टिक) वक्रों में परिवर्तन हो जाए और वे कुछ विशिष्ट कार्यो में लाई जा सकें।

श्

चित्र १

साधारणतया इलेक्ट्रान नली धातु के दो अथवा अधिक विद्युदग्रों (इलेक्ट्रोड्स) की बनी होती है जो काँच अथवा धातु के बने निर्वात कक्ष में बंद रहते हैं। ध्रवु एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं। एक ध्रव को ऋणाग्र (कैथोड) कहते हैं जिसका कार्य इलेक्ट्रानों का उत्पादन है। दूसरे ध्रव को धनाग्र (एनोड) अथवा पट्टिका (प्लेट) कहते हैं जो ऋणाग्र की अपेक्षा धन विभव पर रखा जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रान नली में स्थापित विद्युत्क्षेत्र में इलेक्ट्रान ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर चलते हैं और ध्रुवों के अंतर्गत एक इलेक्ट्रान धारा बहने लगती है। एक साधारण परिपथ (सर्किट), जिसमें ऐसी नली का उपयोग किया गया है, आकृति १ में दिखाया गया है। बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रान धनाग्र से विभवस्रोत (वोल्टेज सोर्स) से होकर ऋणाग्र में जाते हैं।

ऐसी समान विशिटतावाली नली, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, द्वध्रिवी कहलाती है। कुछ नलियों में एक और ध्रुव लगा देते हैं जिसे ग्रिड कहते हैं ग्रिडविभव का उचित नियंत्रण करने पर नली में विद्युद्धारा का नियंत्रण एवं विशेष परिवर्तन किया जा सकता है। पहले पहल प्रयोग में लाई जानेवाली नलियों में इस ध्रुव की अपनी एक विशेष बनावट थी और इसी बनावट के कारण इसे ग्रिड कहते हैं। आजकल प्रयोग में लाई जानेवाली नलियों में इस प्रकार के अनेक ध्रुव होते हैं और इन नलियों का नाम इन ध्रुवों की संख्या पर पड़ जाता है, जैसे त्रध्रुिवी जिसमें तीन ध्रुव होते हैं, चतुर्ध्रुवी जिसमें चार ध्रुव होते हैं, पंचध्रुवी जिसमें पाँच ध्रुव होते हैं, इत्यादि।

अधिकतर इलेक्ट्रान प्राप्त करने के लिए ऋणाग्र को तप्त किया जाता है। इस प्रकार की नलियों को ऊष्मायनिक नलियाँ (थर्मिआयोनिक टयूब) (द्र. उष्मायन) कहते हैं। परंतु कुछ विशेष प्रकार की ऐसी नालियाँ होती हैं जिनको तप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। उनको शीत ऋणाग्र नलियाँ (कोल्ड कैथोड टयूब) कहते हैं, उदाहरण के लिए गैस फोटो नली (गैस फोटो टयूब), विभव नियंत्रक नली (वोल्टेज रेग्यूलेटर ट्यूब) इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है।

श्

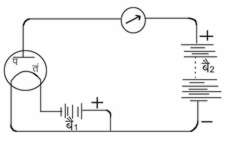

चित्र २

द्वध्रुिवी-प्रथम उष्मायनिक नली को फ्लेमिंग ने सन् १९०४ में बनाया था जिसे द्वध्रिवी कहते हैं। जैसा पहले ही लिखा जा चुका है, द्वध्रुिवी में दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव इलेक्ट्रान का निस्सारण करता है और दूसरा पहले ध्रुव की अपेक्षा धन विभव पर रखा जाता है, तब विद्युद्धारा प्रवाहित होती है। परंतु यह धारा एकदिश (यूनि-डाइरेक्शनल) होती है।

यदि पट्टिका को ऋणाग्र की अपेक्षा धन विभव पर रखा जाय तो, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, इलेक्ट्रान धारा प्रवाहित हो जाती है। परंतु यदि विभव को दूसरी दिशा में लगाया जाए, अर्थात् यदि पट्टिका ऋणाग्र की अपेक्षा ऋण विभव पर हो, तो इलेक्ट्रान धारा एकदम नहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि बिना पट्टिका को गरम किए पट्टिका से इलेक्ट्रान नहीं निकलेंगे। इस कारण नली में इलेक्ट्रान धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित की जा सकती है। यदि प्रत्यावर्ती (ऑल्टरनेटिंग) धारा के स्रोत को एक द्वध्रुिवी ओर विद्युतीय भार (इलेक्ट्रिकल लोड) के, जैसे किसी प्रतिरोधक (रेज़िस्टर) के, श्रेणीसंबंध (कंबिनेशन) के आर पार लगाया जाय तो धारा केवल एक ही दिश में बहेगी और प्रत्यावर्ती के आधे चक्र में कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। इन दिशाओं में नली प्रत्यावर्ती धारा के बदले विद्युत् को भार में केवल एक दिशा में चलने देती हैं।

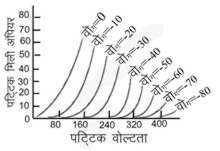

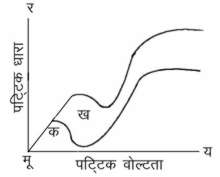

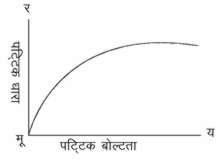

चित्र २ में पट्टिक धारा तथा पट्टिक वोल्टता का संबंध दिखाया गया है१ पहले पट्टिक धारा धीरे धीरे बढ़ती है, फिर कुछ शीघ्रता से और अंत में स्थिर हो जाती है, जिसे संतृप्त धारा (सैचुरेटेड करेंट) कहते हैं। यह संतृप्ति अंतरण आवेश (स्पेस चार्ज) के कारण हो जाती है, जो भटके हुए इलेक्ट्रानों के कारण ऋणाग्र के निकट प्रकट हो जाता है।

द्वध्रुिवी में पट्टिक धारा निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है:

इसमें धाख=द्वध्रुिवी में पट्टिक धारा; क=वह नियतांक जो नली की ज्यामिति (आकृति) पर निर्भर रहता है; वोख=द्वध्रुिवी की पट्टिक वोल्टता।

द्वध्रुिवी के उपयोग-जैसा ऊपर बताया जा चुका है, द्वध्रुिवी में विद्युद्धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इस कारण इस नली का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के ऋजुकरण में किया जाता है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा (डाइरेक्ट करेंट) में परिवर्तित हो जाती है। इसको 'अर्ध तरंग ऋजुकरण' (हाफ़वेव रेक्टिफ़िकेशन) कहते हैं। उन द्वध्रुिवियों को, जो उच्च विभवप्रत्यावर्ती धारा के ऋजुकरण में प्रयुक्त होते हैं, केनाट्रान कहते हैं।

गैसयुक्त द्वध्रिवी का उपयोग शक्तिशाली धारा के ऋजुकरण में किया जाता है, उदाहरणत: संचायक बैटरियों (ऐक्युम्युलेटर्स) को आवेष्टित (चार्ज) करने में ''टंगर'' ऋजुकारी एक गैसयुक्त ऋजुकारी है।

त्रध्रुिवी-लीबेन ने जर्मनी में और ली द फ़ॉरेस्ट ने अमरीका में एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने द्वध्रुिवी के दोनों ध्रुवों के मध्य एक अतिरिक्त ध्रुव लगा दिया और यह पाया कि इस प्रकार की नली, जिसे त्रध्रुिवी कहते हैं, बहुत ही लाभकारी है।

इस तृतीय ध्रुव की अनुपस्थिति में, जैसा पहले बताया जा चुका है, नली में उष्मायनिक धारा तभी प्रवाहित होती है जब धनाग्र ऋणाग्र की अपेक्षा धन विभव पर होता है। इसको पट्टिक धारा कहते हैं। यह पट्टिक वोल्टता के साथ साथ तब तक बढ़ती है जब तक अंतरण आवेश प्रकट नहीं होता। उसके प्रकट हो जाने पर यह स्थिर हो जाती है, अर्थात् पट्टिक धारा पट्टिक वोल्टता के बढने पर नहीं बढ़ती। जब तीसरे ध्रुव को नली के दो ध्रुवों के बीच में लगा दिया जाता है तो वह इस ''अंतरण आवेश'' का नियंत्रण करने लग जाता है। इस कारण ग्रिड को अंतरण-आवेश-नियंत्रक कह सकते हैं। यदि ग्रिड विभव ऋणाग्र विभव से कम रहता है तो ग्रिड इलेक्ट्रानों को पीछे की ओर फेंक देती है और पट्टिक धारा कम हो जाती है। यदि ग्रिड विभव ऋणाग्र विभव से अधिक रहता है तो पट्टिक धारा बढ़ जाती है। फिर, पट्टिक धारा में ग्रिड धारा अथवा ग्रिड वोल्टता के साथ का परिवर्तन एक अन्य लाभकारी गुण है। ग्रिड धारा अथवा ग्रिड वोल्टता में थोड़ा ही परिवर्तन पट्टिक धारा में पर्याप्त परिवर्तन ला सकता है। इस युक्ति का उपयोग प्रवर्धकों में करते हैं।

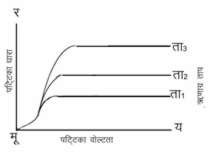

चित्र ३

पट्टिक धारा तीन स्वंतत्र चरों (इंडिपेंडेंट वेरियेबुल्स) पर निर्भर रहती है। वे हैं पट्टिक वोल्टता, ग्रिड वोल्टता तथा ऋणाग्र को गरम करने के लिए प्रयुक्त वोल्टता। जब उष्मा वोल्टता को इतना अधिक बढ़ा दिया जाता है कि पर्याप्त उत्सर्जन होने लगे, तो धारा केवल अंतरण आवेश के नियंत्रित होती है। तब पट्टिक वोल्टता केवल दो स्वतंत्र चरों का फलन (फ़ंकशन) रह जाती है। वे हैं वाेख और वाेग (ग्रिड वोल्टता)। इस फलन को एक समतल में किसी वक्र से प्रदर्शित नहीं कर सकते। यह त्रि-आयमिक (थ्री-डाइमेंशनल) सतह में ही प्रदर्शित किया जा सकता है। यद्यपि इस

चित्र ४

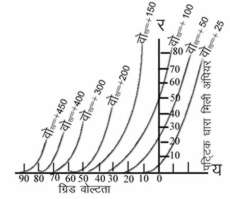

प्रकार की वक्र रेखा से विशेष सूचना प्राप्त की जा सकती है, तो भी इसको प्रदर्शित करने में बहुत असुविधा है। इस कारण इसको तीन प्रकार की वक्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें स्थिर लाक्षणिक (स्टैटिककैरेक्टरिस्टिक्स) कहते हैं। इस प्रकार की वक्र रेखाओं का एक समूह चित्र ३ में प्रदर्शित किया गया है जिसमें निर्देशांक (कोआर्डिंनेट्स) धाख (पट्टिक धारा) और वोग (पाट्टिक वोल्टता) हैं। इन वक्र रेखाओं के समूह को पट्टिक लाक्षणिक (प्लेट कैरेक्टरिस्टिक्स) कहते हैं। वक्र रेखाओं का एक दूसरा समूह चित्र४ में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें निर्देशांक पट्टिक धारा और ग्रिड वोल्टता है। इस लाक्षणिक को 'स्थानांतर लाक्षणिक' (ट्रैंसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स) कहते हैं। पट्टिक धारा के परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है:

श्

इसमें प्र=प्रवर्धन गुणनखंड (ऐंप्लिफ़िकेशन फ़ैक्टर) है और क तथा क¢ विभिन्न अचर (नियतांक) हैं।

त्रध्रुिवी के उपयोग-जैसा बताया जा चुका है, त्रध्रुिवी का मुख्य उपयोग प्रवर्धकों में होता है। इसका प्रयोग दोलक, ऋजुकारी, परिचायक तथा मूर्छक (माडयुलेटर) के रूपों में भी किया जाता है।

इलेक्ट्रान नली के गुणांक-(इलेक्ट्रान टयूब कोइफ़िशेंट्स)-ऊपर लिखी बातों से यह विदित है कि पट्टिक धारा विभिन्न ध्रुवों के विभव का एक फलन है। इस कारण पट्टिक धारा को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं:

धाख=फ (वाेख, वोग)

जिसमें फ (वो, वोग), वाेख तथा वाेग का एक फलन है। यद्यपि पट्टिक धारा उष्मक के ताप पर भी निर्भर रहती है, तो भी ताप विचाराधीन फलन में नहीं रखा गया है, क्योंकि अधिकतर वह एक निर्धारित मान पर ही रहता है।

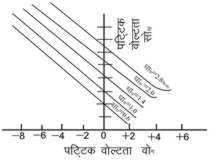

यदि ग्रिड वोल्टता को बदला जाए और पट्टिक धारा को स्थिर रखा जाए, तो ग्रिड वोल्टता के साथ पट्टिक वोल्टता के परिवर्तन को नई वक्र रेखाओं को एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार की वक्र रेखाओं का समूह चित्र ५ में दिखाया गया है। वे वक्र रेखाएँ पट्टिक विभव का वह परिवर्तन दिखलती हैं जो ग्रिड विभव के साथ होता है, परंतु यह

श्

चित्र ५

देखा जा चुका है कि ये दोनों विभव एक दूसरे से प्रवर्धन गुणनखंड द्वारा संबंधित हैं। अत: प्रवर्धन गुणनखंड का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता हैं। एक स्थिर पट्टिक धारा पर ग्रिड विभवों के पविर्तनों के अनुपात को प्रवर्धन गुणनखंड कहते हैं। गणित की भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है :

जहाँ त=J यदि पट्टिक धारा स्थिर रहती है तो ग्रिड विभव घटाने से पट्टिक विभव बढ़ जाता है। इसीलिए ऊपर दिए गए समीकरण में ऋणात्मक चिह्न का प्रयोग किया गया है।

पट्टिक धारा के परिवर्तन पर विचार करने के लिए समीकरण (३) को टेलर के प्रमेय के अनुसार विस्तारित करना होगा। परंतु ऐसा करने के लिए यह मानना पड़ेगा कि परिवर्तन थोड़ा है और विस्तार के केवल प्रथम दो पदों से निरूपित किया जा सकता है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं कि

यह व्यंजक दिखाता है कि पट्टिक तथा ग्रिड विभवों के परिवर्तन पट्टिक धारा में परिवर्तन ला देते हैं।

राशि (तवोख/तधाख) स्थिर ग्रिड वोल्टता पर पट्टिक धारा तथा पट्टिक≥ वोल्टता के परिवर्तनों का अनुपात है। इस अनुपात का एकक (इकाई) प्रतिरोधक का एकक है। इसलिए इस अनुपात को नली प्रतिरोध (टयूब रेज़िस्टेंस) कहते हैं और इसका संकेत रोप है। यह स्पष्ट है कि आकृति ३ में दी गई पट्टिक लाक्षणिक की यह प्रवणता (ढाल, स्लोप) है।

राशि (तधाख/तवोख) स्थिर वोल्टता पर पट्टिक धारा की तथा ग्रिड वोल्टता की संगत वृद्धि का अनुपात है। इस अनुपात का एकक चालक का एकक है। इसलिए इसे अन्योन्य चालकता (म्युचुअल कंउक्टेंस) कहते हैं और इसका संकेत गग है। यह आकृति ४ में दी गई वक्र रेखाओं की प्रणवता है।

संक्षेप में नलियों के निम्नलिखित गुणांक हैं:

यह सरलता से दिखाया जा सकता है कि प्र, रोष तथा गम में निम्नलिखित संबंध हैं:

प्र=रोवगन।

आधुनिक रेडियो तकनीक में प्रयुक्त अतिरिक्त वाल्व चतुर्ध्रुवी:

चतुर्ध्रुवी-उच्च आवृत्ति-प्रवर्धन-क्रिया में त्रध्रुिवी के प्रयोग से यह हानि होती है कि पट्टिक और ग्रिड के बीच के मध्यध्रुवी (इंटर इलेक्ट्रोड) धारित्र (कपैसिटेंस) के कारण दोनों के परिपथ युग्मित हो जाते हैं। इस कारण उच्च आवृत्ति पर त्रध्रुिवी का कार्य अस्थिर हो जाता है। इस युग्मन के कारण वाल्व दोलन उत्पन्न करने लगता है, जिससे बेसुरी ध्वनि आने लगती हैं। इस विघ्नकारी अंश को चतुर्ध्रुवी में धनाग्र और ग्रिड के बीच में एक और ग्रिड लगाकर दूर किया जाता है। इस ग्रिड को धन विभव पर रखते हैं। यह विभव पट्टिक के विभव से कम होता है। इस ग्रिड की उपस्थिति में धनाग्र परिपथ तथा ग्रिड परिपथ युग्मित नहीं होते और दोलन नहीं उत्पन्न होता । इस ग्रिड को आवरण ग्रिड (स्क्रीन ग्रिड) कहते हैं।

आवरण ग्रिड की उपस्थिति से एक और लाभ होता है। त्रध्रुिवी की अपेक्षा धनाग्र इलेक्ट्रान बहाव के नियत्रंण में कम सुचेतन होता है, क्योंकि आवरण ग्रिड धनाग्र की अपेक्षा ऋणाग्र के अधिक पास होने के कारण अधिक प्रभावशाली होता है। इससे प्रवर्धन बढ़ जाता है।

चतुर्ध्रुवी में त्रिधुवी के समान ही नियंत्रण ग्रिड (कंट्रोल ग्रिड) और ऋणाग्र स्थापित होते हैं। इसलिए दोनों ही नलियों में ग्रिड-पट्टिक चालकता प्राय: समान होती हैं परंतु चतुर्ध्रुवी में पट्टिक प्रतिरोध र्त्रध्रुिवी की अपेक्षा पर्याप्त अधिक होता है। इसका कारण, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, पट्टिक वोल्टता पर पट्टिक धारा का न्यूनतम प्रभाव है। इन प्रभावों को चित्र६ में अंकित किया गया है

निम्नांकित पट्टिक वोल्टता खंड में एक ऐसी विशेषता है जो इस नली को कुछ कार्यो के लिए उपयोगी बना देती है। चित्र ६ में अंकित किए गए वक्रों में बिंदु क तथा ख के बीच पट्टिक लाक्षणिक-वक्र की प्रवणता ऋणात्मक है। इस खंड में पट्टिक वोल्टता के बढ़ने पर पट्टिक धारा कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य यह है कि नली का पट्टिक प्रतिरोध ऋणात्मक है। इसलिए जब चतुर्ध्रुवी को समस्वरित परिपथ (टयूंड सरकिट) से युग्मित किया जाता है तो यह समस्वरित परिपथ के दोलन का सहायक हो जाता है। इस प्रकार के चुर्तध्रुवी के उपयोग में नली को डाइनाट्रान कहते हैं।

चित्र ६

इसके अतिरिक्त चतुर्ध्रुवी नलियों का विशेष उपयोग उच्च शक्तिप्रवर्धक में होता है।

पंचध्रुवी-चतुर्ध्रुवी के उपयोग में एक दोष है। यह है पट्टिक का गौण उत्सर्जन। पट्टिक से जब अत्यंत वेगगामी उष्मायनिक इलेक्ट्रान टकराते हैं तो पट्टिक से गौण उत्सर्जन होने लगता है। इस क्रिया का पूर्ण विवेचन 'उष्मायन' शीर्षक के अंतर्गत किया गया है।

पट्टिक से गौण इलेक्ट्रानों के उत्सर्जन द्वारा और उनके आवरण की ओर आकर्षित हो जाने के कारण धनाग्र लाक्षणिक में एक ऐंठन आ जाती है। इस ऐंठन के कारण नली में विकृति तथा अस्थिरता आ जाती है। इसको दूर करने के लिए एक तृतीय ग्रिड, आवरण ग्रिड तथा धनाग्र के बीच में,लगा देते हैं। इस ग्रिड को दमनकारी ग्रिड (सप्रेसर ग्रिड) कहते हैं तथा इस नली को, जिसमें पाँच ध्रव होते हैं, पंचध्रुवी कहते हैं। दमनकारी ग्रिड ऋणाग्र से प्राय: अंत:संबंधित रहता है। इसका कार्य गौण उत्सर्जन इलेक्ट्रान को दबाना है। मुख्य इलेक्ट्रान धारा पर दमनकारी ग्रिड की उपस्थिति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यह केवल गौण उत्सर्जन का अवरोध करता है। इस दमनकारी ग्रिड की उपस्थिति के कारण जो प्रभाव पट्टिक लाक्षणिक पर होता है उसे चित्र ७ में अंकित किया गया है।

पंचध्रुवी का उपयोग अधिकतर उच्च आवृत्ति पर विकृतिरहित प्रवर्धन में होता है। इस नली ने प्राय: रेडियो-आवृत्ति-विभव-प्रवर्धक में चतुर्ध्रुवी के उपयोग को विस्थापित कर दिया है। इसका कारण यह है कि पंचध्रुवी के उपयोग से मध्यम-पट्टिक-विभव पर उच्च विभवप्रवर्धन होता है।

पंचध्रुवी तथा चतुर्ध्रुवी में कभी कभी नियंत्रक ग्रिड को एक विशेष अभिप्राय से एक समान नहीं बनाते। दोनों सिरों पर ग्रिड तारों के अंतराल को कम कर देते हैं। इस प्रकार की नली बहुत सी नलियों के समांतर समूह के रूप में कार्य करती है और इन नलियों के भिन्न भिन्न प्रवर्धन-गुणनखंड होते हैं। जैसे ही ग्रिड वोल्टता को ऋणात्मक कर देते हैं, वैसे ही ग्रिड के उच्च प्रवर्धनगुणन-खंड के भाग कट जाते हैं और उनमें इलेक्ट्रान धारा नहीं वाहित होती, किंतु अन्य भागों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि ग्रिड ऋणात्मक है तो इस भाग से भी इलेकट्रान धारा बह सकती है। इसलिए इलेक्ट्रान धारा प्राय: स्थिर रहती है और प्रवर्धन गुणन खंड में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार की नली को चर-प्र-नली (वेरियेबुल म्यू ट्यूब) कहते हैं। इसका उपयोग अधिकतर स्वत: चालित उद्घोषतानियंत्रक (आटोमैटिक वॉल्यूम कंट्रोल) के परिपथों में होता है।

श्

चित्र ७

पुजंशक्ति नली : चतुर्ध्रुवी तथा पंचध्रुवी बनाने के उपरांत यह बोध हुआ कि आवरण ग्रिड तथा पट्टिक के बीच के अंतरण आवेश (स्पेस चार्ज) का उपयोग गौण उत्सर्जन के बाधक के रूप में किया जा सकता है। पुजंशक्ति नली में अंतरण आवेश का उपयोग इसीलिए करते हैं।

हेलिकल नियंत्रक ग्रिड तथा आवरण ग्रिड के तारत्व को समान रखा जाता है और उनके तारों को इस प्रकार लगाया जाता है कि उन इलक्ट्रानों को एक बेलनाकार सतह में एकत्र कर दें जो पट्टिक तथा आवरण ग्रिड के बीच में हों। इस कारण यह बेलनाकार सतह ऋणाग्र के विभव पर होती है और पट्टिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रानों को पीछे की ओर फेंक देती है। इस प्रकार यह गौण उत्सर्जन को रोकने में सफल होती है। कभी कभी कुछ विशेष पुंजशक्ति नलियों में एक ओर दमनकारी ग्रिड लगा देते हैं, परंतु अतंरण आवेश द्वारा बनाई गई बेलनाकार सतह गौण उत्सर्जन को रोकने में विशेष प्रभावशाली होती है। एक पुंजशक्ति नली का पट्टिक लाक्षणिक चित्र ८ में दिखाया गया है।

चित्र ८ में अंकित वक्र रेखा में यह विशेषता है कि वह अधिक तीक्ष्णता से मुड़ती है। इस कारण पुंजशक्ति नली एक पंचध्रवी से उत्तम है। वक्ररेखा का मोड़ बहुत ही तीक्ष्ण हैं और इसके पश्चात् वह प्राय: सीधी है। वक्ररेखा का क्षैतिज भाग पट्टिक वोल्टता के परिवर्तन के यथेष्ट भाग के साथ है। इस कारण इस नली का उपयोग करने से अधिक शक्ति मिलती है। तारों को इस विशेष प्रकार से लगाने के कारण पुंजशक्ति नलियों में पंचध्रुवी की अपेक्षा आवरण-ग्रिड-धारा पट्टिक धारा से कम होती है।

अन्य बहुध्रुवी इलेक्ट्रान-नलियाँ-द्वध्रुिवी, त्रध्रुिवी, चतुर्ध्रुवी तथा पंचध्रुवी के विभिन्न मेल जब एकही कक्ष में बनाए जाते हैं तो उन्हें बहु-इकाई-नली कहते हैं। इस प्रकार की बहुध्रुवी अथवा बहुइकाई-नलियों के लाक्षणिक उन लाक्षणिकों से बहुत भिन्न नहीं हैं जिनका अध्ययन अभी किया गया है। तथापि ऐसी भी बहुध्रुवी नलियाँ हैं जिनमें केवल एक ही ऋणाग्र तथा केवल एक ही धनाग्र रहता है, परंतु ग्रिड तीन से अधिक रहते हैं। ऐसी नलियों में दो नियंत्रक ग्रिड होते हैं और पट्टिक धारा का नियंत्रण दोनों ही वोल्टता के मेल से होता है। दूसरे ग्रिडों का कार्य या तो आवरण का होता है या पट्टिक से गौण उत्सर्जन को दबाने का होता है, जैसा चतुर्ध्रुवी तथा पंचध्रुवी में होता है। कभी कभी एक ग्रिड का कार्य, जो धन विभव पर रहता है, सहायक पट्टिक के रूप में होता है। इस पट्टिक की धारा किसी एक नियंत्रक ग्रिड की वोल्टता पर निर्भर रहती है।

श्

चित्र ८

यदि इस प्रकार की नली में दो नियंत्रक ग्रिड हों और दोनों की ही वोल्टताएँ बदलती हों तो पट्टिक धारा का परिवर्तन दोनों ग्रिडों की वोल्टता के परिवर्तन के उभयनिष्ठ गुणनखंड के समानुपात में होता है। इस गुणनक्रिया ने इस प्रकार की नलियों को उन परिपथों में उपयोगी बना दिया है जहाँ विशेष प्रकार के मूर्छक की आवश्यकता होती है।

बहुध्रुवी इलेक्ट्रान नलियों का मुख्य उपयोग आवृत्तिपरिवर्तन में होता है, अर्थात एक आवृत्ति की वोल्टता को दूसरी आवृत्ति की वोल्टता में परिवर्तन करने में। इसका उदाहरण एक पंचग्रिड मिश्रक (पेंटा-ग्रिड मिक्सर) है।

इसके अतिरिक्त बहुध्रुवी नलियों का उपयोग विशेषतया स्वत: चालित उद्घोषतानियंत्रण तथा उद्दघोषताप्रसारक (वॉल्यूम एक्सपैंडर) में किया जा रहा है जिसमें एक नियंत्रक ग्रिड में लगाई वोल्टता का नियंत्रण दूसरे नियंत्रक ग्रिड में लगाई गई वोल्टता के द्वारा होता है।

गैसनलियाँ, गैसद्वध्रुिवी नली-इन नलियों में थोड़ी सी गैस डाल दी जाती है। अधिकतर जो गैसें प्रयोग में लाई जाती हैं, वे हैं पारदवाष्प, आरगन, नियन आदि। गैसनली में ये १ से ३०´१०-३ मिलीमीटर दबाव पर रहती हैं।

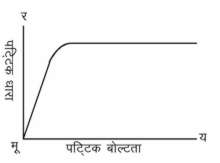

जैसे जैसे धनाग्र की वोल्टता शून्य से बढ़ाई जाती है, पट्टिक धारा निर्वात नलियों के समान इन नलियों में भी बढ़ने लगती है। तथापि जब वोल्टता गैस के आयनीकरण विभव पर (जो १० से १५ वोल्ट तक होता है) पहुँच जाती है, तो मुठभेड़ के द्वारा आयनीकरण हो जाता है। पट्टिक धारा अपने पूर्ण मान पर पहुँच जाती है और फिर पट्टिक वोल्टत को अधिक बढ़ाने का उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस परिणाम को चित्र ९ में दिखया गया है। ऐसा इस कारण होता है कि मुठभेड़ के द्वारा जो धनात्मक आयन पैदा हो जाते हैं, वे पूर्ण रूप से अंतरण आवेश के प्रभाव को हटा देते हैं, तभी इलेक्ट्रान धारा पर इसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है और पूर्ण इलेक्ट्रान धारा प्रवाहित होने लगती है।

श्

चित्र ९

जैसा पहले ही बताया जा चुका है, इस गैस द्वध्रुिवी का उपयोग ऋजुकरण में किया जाता है, जहाँ अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है; उदाहरणत: प्रेषी के शक्तिस्रोत (पावर सप्लाई) में।

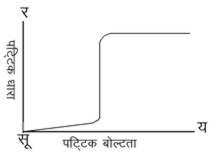

ग्रिडनियंत्रित गैस त्रध्रुिवी (थाइरेट्रान)-ये वे गैस द्वध्रुिवी हैं जिनमें पट्टिक और ऋणाग्र के बीच एक नियंत्रक ग्रिड लगा दिया जाता है। इस नियंत्रक ग्रिड का कार्य भी लगभग निर्वात नली के ग्रिडनियंत्रण सा ही है, परंतु एक बहुत बड़ी विभिन्नता दोनों के नियंत्रण में है। यदि इस ग्रिड के विभव को ऋणात्मक मान से धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो यह देखा जाएगा कि जैसे ही उसका मान उस बिंदु तक आ जाता है जिसपर धारा प्रवाहन आरंभ हो जाता है, वैसे ही धारा एकदम न्यून से अपने पूर्ण मान पर प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही पूर्ण धारा प्रवाहित होने लगती है, नियत्रंक ग्रिड पर धारा का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रह जाता। उसके बाद चाहे ग्रिड में कितना ही ऋणात्मक विभव लगा दिया जाए, पट्टिक धारा का प्रवाहन नहीं रुक सकता। केवल पट्टिक वोल्टता को आयनीकरण विभव के कम करके पट्टिक धारा के प्रवाहन को रोका जा सकता है। इसका कारण यह है कि जैसे ही विद्युद्धारा प्रवाहित होती है, धन आयन ऋणात्मक, ग्रिड को ढक लेते हैं और ग्रिउ के विभव का कोई प्रभाव धाराप्रवाहन में नहीं रह जाता।

इस प्रकार की नलियों का उपयोग योजना तथा 'ट्रिगर' के रूपों में किया जाता है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग आजकल के इलेक्ट्रनिक उपकरणों में किया जा रहा है।

ऋणाग्र-किरण-नली (कैथोड रे टयूब) का वर्णन ऋणाग्र किरण शीर्षक लेख में मिलेगा।

सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव ट्यूब), क्लाइस्ट्रान, मैगनिट्रान तथा प्रगामी तरंग नली (ट्रैवेलिंग वेव ट्यूब)-इन नलियों में सबसे अधिक उपयोगी क्लाइस्ट्रान है, जो अति सूक्ष्म तरंग के लिए दोलक तथा प्रवर्धक के रूप में काम में लाई जाती है। मैगनिस्ट्रान अधिक शक्तिशाली, अति सूक्ष्म तरंग के उत्पादन कार्य में लाई जाती है, जिसका उपयोग राडार में किया जाता है। प्रगामी तरंग नली अति उच्च आवृति पर विस्तीर्णपट्ट-प्रवर्धक (वाइड बैंड ऐंप्लिफ़ायर) के रूप में बहुत ही अधिक उपयोगी है। इन नलियों में उच्च-आवृत्ति-विद्युत्-क्षेत्र की प्रतिक्रिया इलेक्ट्रान के साथ होती हैं। इस प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रान कुछ ऊर्जा उच्च आवृत्ति दोलन के रूप दे देते हैं। इस प्रकार उच्च आवृत्ति दोलक की ऊर्जा बढ़ जाती है। यह ऊर्जा प्रवर्धक के रूप में कार्य करती हैं। (ग.प्र.श्री.)